- Abdecker. Er

hatte zur Aufgabe Teile der toten Körper von verendeten Tieren

weiterzuverwerten. Der Ausdruck "abdecken" ist ein anderes

Wort für "enthäuten der Tierkadaver".

- Abtrittanbieterin.

Ein Beruf, den es in der ersten hälft des 19. Jahrhunderts

für einige Jahre gegeben hat. Es handelt es sich um eine Art

Klofrau. Allerdings betrieben diese Damen ihr Gewerbe mobil, typischer

Weise in Großstädten. Das Gewerbe wurde eingeführt,

um zu verhindern, dass die Straßen nach Fäkalien stanken.

Sie waren also im Stadtgebiet unterwegs und trugen zwei Eimer bei

sich, in die hinein die Kunden sich erleichtern konnten. Dabei verbargen

sich diese unter einem weiten langen Umhang, den die Abtrittanbieterinnen

zu diesem Zweck um die Schultern trugen. In den Eimern wurden die

Fäkalien fast wie in einer heutigen Kompost-Toilette mit Stroh

oder Laub vermischt, das auch den Zweck des damals noch nicht bekannten

Toilettenpapiers erfüllte. Durch den Bau von Kanalisationen

verschwand der Berufsstand und die öffentliche Toilette hielt

Einzug in die Städte.

- Bader und Barbier.

Sie waren vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert für die Körperpflege

und die wundärztliche Versorgung der Bevölkerung zuständig.

Schon im Hochmittelalter waren die Bader Betreiber öffentlicher

Badestuben. Zum baden gehörte auch das Kopfwaschen, das Kämmen,

das Haareschneiden und das Rasieren („barbieren“). Die

medizinischen Arbeiten des Baders bestanden im Schröpfen oder

Aderlassen, Prophylaxe und Therapie sowie in der Wundversorgung.

Neben den äußerlichen wundärztlichen chirurgischen

Eingriffen behandelten sie auch mit innerlich wirkenden Medikamenten.

- Bartscherer und Barbier.

Er zog auch Zähne, setzte Schröpfköpfe an, fertigte

Masken, Perücken und Bärte.

- Blaufärber.

Die Arbeit des Blaufärbers bestand im Färben des groben

Wolltuches, das die Bauern kauften.

- Bogner und Armbruster

fertigten aus Eibe den Bogen bzw. aus Ahorn die Armbrust. Die Sehne

wurde aus Darmsaite hergestellt. Die Spannvorrichtung vervollständigte

die Armbrust.

- Bürstenbinder und

Pinselmacher. Die Bürsten und Pinsel wurden aus Tierhaaren

gefertigt, anschließend mit einem Draht in ein Brettchen eingezogen.

Im Spaß nannte man die Bürstenbinder auch Fürstenkinder.

- Fackler stellte

"Fackelchen" her, Die Vorläufer der Streichhölzter.

Diese bestanden aus Holzspänchen oder einem Stückchen

Flachs oder Hanf, das in Schwefel getaucht wurde. Ein glimmender

Zunder konnte sie sofort in Brand versetzen.

- Filzmacher

bereitete die "Stumpen", pelzkappenartige Gebilde, für

den Hutmacher vor. Dazu diente eine hölzerne Form, auf die

mit der "Zienenbiss" Wollbüschel "geschossen"

wurden.

- Gas- und Wasserinstallateure

sind jetzt Anlagenmechaniker

für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik.

Die alte Berufsbezeichnung wurde durch die unsinnige Zusammenlegung

mit dem Zentralheizungs- und Lüftungsbauer abgeschafft.

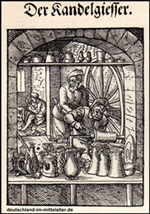

- Gelbgießer

fertigte aus Messing und Bronze Schnallen, Schellen, Ziernägel,

Kleiderhänger.

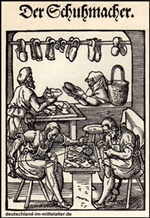

- Gerber verarbeiten

Häute und Felle für die Weiterverarbeitung in der Sattlerei

und der Schuhindustrie und zur Bekleidungs- und Handschuhherstellung.

- Grauhosenschneider.

Der Kunde musste sich auf den Boden legen, auf dem das Wollzeug

ausgebreitet war. Nun zeichnete der Grauhosenschneider die Beinumrisse

des Kunden mit Kreide auf den Stoff und erhielt so den "Schnitt"

für die Hose. Solche Hosen waren so steif, dass sie von alleine

standen.

- Guverriererin.

Das ist einer der wenigen Frauenberufe, nähte Leibchen, Hemden

und Trachtenkleider mit dichten Säumchen.

- Hutmacher färbte

den rohen Stumpen und zog ihn nass auf eine hölzerne Form,

auf der durch heißes Bügeln der gewünschte Hut entstand.

- Klöpplerin.

Diese heute fast vergessene Technik, die früher von vielen

Frauen beherrscht wurde, diente zu Fertigung von Spitzen.

- Knopfsticker.

Ein aus Holz gedrechselter Knopf wurde mit einem kunstvollen Muster

umstrickt. Diese Knöpfe dienten zum Befestigen des Steppdeckenbezuges.

- Kouftner. Dies

ist der Grundbegriff der Böttcher, Büttner, Fassbinder,

Küfer, Kuftner und Schäffler.

Ihre Aufgabe war die Herstellung von Tonnen und Fässern. Diese

„Container“ für feste und flüssige Waren sind

immer noch für den Warenaustausch notwendig.

- Kraxenträger

tragen die Ware (Heu, Holz, Erze) mit den in den Bergen üblichen

Kraxen.

- Lohmüller

mahlten in der Lohmühle die Eichenrinde, die zum Gerben von

Sohle und Leder gebraucht wurde.

- Mantelschneider

fertigten Kirchenpelze an.

- Messerschmiede

waren meistens Hausierer, welche Messer, große Gabeln, kleine

Spieße, Nägel und Schuheisen herstellten.

- Pfeilschnitzer

heißt in Mundart "Ziehnemacher". Gemeint ist der

hintere Teil des Pfeiles, den man beim Spannen des Bogens anfasst

und der für die Treffsicherheit wichtig ist.

- Rastelbinder

stellten aus Draht Vorrichtungen zum Rösten und Grillen her.

- Samer oder

Säumer transportieren die Güter indem

sie diese auf auf Pferde oder Maultiere binden.

- Scharfrichter

(Henker, Schinder, Züchtiger). Dieser Beruf

wurde als unangenehm und unmoralisch angesehen. In der städtischen

Gesellschaft des Mittelalters waren sowohl er, seine Frau als auch

seine Kinder wegen seinem Beruf verachtet.

- Schieferdecker.

Auf Grund der hohen Brandgefahr wurden die Schindel- und Strohdächer

in den Städten mit Schiefer gedeckt.

- Schindler decken

die Dächer mit Holzschindeln und Stroh.

- Sehnenmacher.

Die Sehne bestand aus Darm, der zu einer gewundenen Schnur verarbeitet

wurde und mit Alaun gegerbt war. Sie diente zum Bespannen des Bogens

von Musikinstrumenten, als Radantrieb und zum Nähen von Wunden.

- Stärrbäcker

hat nur Brot gebacken und sonst keine Backwaren. Den Teig bereiteten

die Hausfrauen zu und trugen ihn zum Bäcker.

- Täschner (Feintäschner)

verwenden weiches Kalb-, Lamm-, Pferde- oder auch Reptilleder und auch die

Nähtechnik unterscheidet sich von der des Sattlers. Der Täschner fertigt feine

Lederwaren wie Taschen, Gürtel, Schutzhüllen, Accessoires u.v.m.

- Tapisseriestickerin

bestickte Wandbehänge, Altardecken, Trachtenkleider, Vordrucke

von Handarbeiten.

- Totengräber

mussten die Leiche vor dem Begräbnis waschen, herrichten und

richtig in das Grab legen, das sie vorher ausgehoben und danach

wieder zugeschaufelt haben.

- Turmwächter.

Auf dem Stadtturm postiert, trommelte er nachts alle Stunden aus

und war für die Brandwache zuständig. Bei Feuer läutete

er die Sturmglocke. Auch das Morgen-, Mittag- und Abendläuten

gehörte zu seinen Pflichten.

- Vogelfänger.

Es war ein Beruf der Ärmsten. Sie fingen mit Lockvögeln,

Fallen und Leimruten ("Zeisichtuppen") Vögel und

verkauften sie.

- Wagner oder

Stellmacher waren die Autobauer und KfZ-Mechaniker

des Mittelalters. Sie stellten Räder, Wagen und Kutschen her

und reparierten diese auch in ihrer Stellmacherei. Später waren

sie hauptsächlich in landwirtschaftlichen Betrieben tätig

und mussten die Erntemaschinen instand halten.

- Walker bediente

die Walkmühle, die von einem Wasserrad angetrieben wurde. In

der Walkmühle wurde das Wollgewebe geklopft, bis es verfilzte

und reißsicherer wurde.

- Wegmacher.

Die geschotterten Wege wurden von ihm saubergehalten und gepflegt.

Seine gebräuchlichsten Arbeitsgeräte waren Zweiradkarren,

Schaufel, Besen und Kotkrücke.

- Wasserträger

waren im 18. Jahrhundert notwendige Dienstleister für die Wasserversorgung

einer Stadt. Einer von ihnen, der bekannte volkstümliche Hamburger

Johann Wilhelm Bentzel, wurde als die Figur „ Hummel“

bekannt. Er wurde wiederholt von Straßenkindern mit "Hummel

Hummel" bespöttelt und antwortete mit einem grimmiges

"Mors Mors".

- Wollwäscher

und Kämmer bereitete die Wolle handgerecht

und knotenfrei zum Spinnen vor.

- Zentralheizungs- und

Lüftungsbauer sind jetzt Anlagenmechaniker

für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik.

Die alte Berufsbezeichnung wurde durch die unsinnige Zusammenlegung

mit dem Gas- und Wasserinstallateur abgeschafft.

- Zundermacher.

Ein großer Baumpilz, der manchmal auf Nussbäumen wächst,

wurde gekocht, geklopft, "gedehnt" und wie Leder "gereckt".

Daraus konnte man Kappen oder auch Zierstücke für Jacken

herstellen. Die Abfälle wurden als Zündzunder verwendet.

|