Der Luftdruck

ist das Gewicht der Luftsäule,

die auf eine Flächeneinheit vom Erdboden bis zur

äußeren Grenze der Atmosphäre

wirkt. Der Druck wird von der Masse der Luft

unter der Wirkung der Erdanziehung ausgeübt. Dabei

nimmt der Luftdruck in den unteren Luftschichten der Atmosphäre

schnell mit zunehmender Höhe ab und erreicht über Mitteleuropa

etwa 5.500 m über NN (Meeresspiegel) die 500 hPa-Schwelle und bei

weiter zunehmender Höhe verlangsamt sich die Druckabnahme immer

mehr. |

Der Luftdruck wird weltweit

in hPa (Hektopascal = Millibar) angegeben. In Großbritannien

wird der Luftdruck auch in mmHg (mm Quecksilbersäule

[750 mmHg = 29,53 inch = 1000 mbar = 1 bar)) angegeben. |

|

Absoluter

/ Relativer Luftdruck |

| Der relative Luftdruck

ist der Wert, der vom örtlich gemessenen absoluten Luftdruck

(effektive Luftdruck) auf Meereshöhe zurück

gerechnet wird. Dadurch hat er für das ganze Land als Referenzwert

für den Wetterzustand und die Wetterentwicklung Gültigkeit.

So entspricht z. B. ein absoluter Luftdruck von 961

hPa auf einer Höhe von etwa 600

m über dem Meeresspiegel einem relativen Luftdruck

von 1021 hPa auf Meereshöhe.

Dadurch liegen z. B. Hamburg, München, Stuttgart oder Köln

immer bei 1013 hPa bzw. 760 mmHg. Der

absolute oder relative Luftdruck wird

in hPa (Hektopascal = Millibar) oder in Großbritannien

wird der Luftdruck auch in mmHg (mm Quecksilbersäule

[750 mmHg = 29,53 inch = 1000 mbar = 1 bar)) angegeben. |

|

| Barogeber |

Mit dem

Barogeber wird der absolute Luftdruck

der Atmosphäre am jeweiligen Standort

gemessen. Das Gerät ist für den Außen- und Inneneinsatz

geeignet. Dabei wird ein temperierter, piezokeramischer Absolutdrucksensor

eingesetzt, der sich durch thermische und mechanische Stabilität

auszeichnet. Der elektrische Anschluss erfolgt über eine 8-polige

Klemmleiste und einer Spezial-Kabelverschraubung mit Luftdruck-Ausgleichsfunktion. |

| |

Barogeber im Umweltmessbereich

|

| Quelle:

Adolf Thies GmbH & Co. KG |

|

Der Barogeber ist

für den Einsatz im Umweltmessbereich

konzipiert, weil es hier auf eine hohe Genauigkeit, ein

schnelles Ansprechverhalten, eine Langzeitstabilität

und Zuverlässigkeit ankommt. |

Die Messwerte

weden als elektrische Spannungswerte ausgegeben.

|

Ein

digitaler Barogeber hat einen Analogausgang

zur Ermittlung des atmosphärischen Luftdruckes. Als

Sensor dient eine Aneroiddose mit induktivem Wegaufnehmer.

Das Sensorsignal wird elektronisch verstärkt und an

einer LED- Anzeige digital angezeigt. Zum Anschluss an elektronische

Registrier- und Regelgeräte

ist ein Stromausgang vorhanden. |

| |

|

| |

| Barogeber

für

Dataloggersysteme |

| Quelle:

Adolf Thies GmbH & Co. KG |

|

|

|

| Barometer |

Mit einem Barometer

wird der Luftdruck in der Atmosphäre

gemessen. Heutzutage wird er in HektoPascal (hPa)

angegeben. Aber auf vielen Skalen findet man noch die Angaben in Millimeter

Quecksilbersäule ( mm Hg) oder Millibar

(mbar). Damit man die Luftdruckwerte vergleichen kann,

wird an unterschiedlichen Orten der Anzeigewert immer bezogen auf Meereshöhe

genannt. Es wird hierbei also nicht der tatsächliche Luftdruck

gemessen, sonderen korrigiert um die Differenz von Meereshöhe zum

Meßort. Dabei nimmt der Luftdruck je 8 Meter um

ca. 1 hPa ab. |

| Barometerarten |

- Flüssigkeitsbarometer (Quecksilber-

und Wetterglas [Goethe-Barometer])

- Dosenbarometer und Röhrenbarometer

- Sturmglasbarometer

|

| |

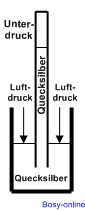

Mit der Erfindung

des Quecksilberbarometers im Jahre

1643 von Evangelista Torricelli begann

die Luftdruckmessung. Dabei handelt

es sich um ein senkrechten Rohr, das

mit Quecksilber gefüllt und am

oberen Ende luftdicht verschlossen

ist. Das untere Ende ist in ein Vorratsgefäß

getaucht, das auch Quecksilber enthält. Die Flüssigkeit

fließt aufgrund des Eigengewichts

nach unten. Dabei bildet sich am oberen Ende ein Unterdruck.

Die Flüssigkeitssäule bleibt

bei einer bestimmten Höhe stehen, weil der Luftdruck

der Flüssigkeitssäule entgegenwirkt. Quecksilber

erreicht unter Normalbedingungen eine Höhe

von 760 mm. Nach dem Erfinder wurde

die Einheit Torr genannt > 1

Torr = 1 mm Hg - ca. 133,32 Pa. |

|

|

|

|

|

Quelle:

D. Tusche Glashütte Görlitz |

|

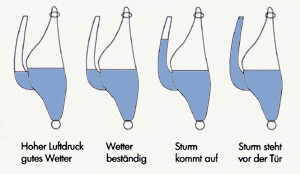

Ein

Wetterglas (Goethe-Barometer)

wird schon seit Jahrhunderten als Messgerät

für Luftdruckschwankungen verwendet.

Das Goethebarometer ist das älteste

Barometer der Welt. Als die Mauren in Spanien 711 Cordoba

gründeten, führten sie solche Barometer mit

sich. Sie waren damals die führenden Wissenschaftler

der Welt. Erst 1643 erfand Toricelli,

ein Schüler Galileo Galileis, das genauere Quecksilberbarometer,

welches nach dem gleichen Prinzip der Druckeinwirkung

auf eine Flüssigkeit arbeitet.

Es besteht aus einem mit destilliertem

Wasser, das mit Lebensmittelfarbe

eingefärbt wird, gefülltem nach oben geschlossenem

Glasbehälter von dem ein von unten

ein dünnes Rohr (Schnabel)

seitlich nach oben abgeht. Man vergleicht den auf die

dünne Öffnung des Schnabels wirkenden Luftdruck

mit dem im Inneren der geschlossenen Flasche befindlichen

Luftdruck. Wenn der äußere Luftdruck sinkt,

kommt ein Tiefdruckgebiet (schlechtes

Wetter), so überwiegt der innere Druck den äußeren

und die Flüssigkeit steigt im dünnen Schnabel.

Steigt der äußere Luftdruck kommt ein Hochdruckgebiet

(Schönwetter), dann sinkt das Wasser im Schnabel.

Diese Anzeige kann aber

ungenau sein, weil die Wasserstandsveränderungen

auch von der Umgebungstemperatur beeinflusst

wird. Deswegen sollte ein Aufstellungs- bzw. Aufhängungsort

gewählt werden, der sicn nicht in der Nähe

von Heizkörpern, Öfen, kalten Flächen

und direkter Sonneneinstrahlung befindet.

Heutzutage ist das Wetterglas "nur"

noch ein Modegegenstand. |

|

|

Wetterlagen |

|

Quelle:

D. Tusche Glashütte Görlitz |

|

|

|

|

| |

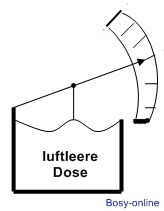

Dosen-

und Röhrenbarometer bestehen aus

einem evakuierten oder mit Gas

gefüllte Blechbehälter bzw. Röhre.

Der Zeigerausschlag wird durch das

Ausbeulungs- bzw. Krümmungsverhalten

umgesetzt. |

Das Dosenbarometer

besteht aus einer luftleer gepumpten Dose,

die mit einer Schraube auf dem Boden eines Gehäuses

befestigt ist. Der Luftdruck bewegt einen gewellten

Deckel auf und ab. Dabei wird bei steigendem Luftdruck

der Deckel zusammengedrückt und bei fallendem

Luftdruck dehnt er sich wieder aus. Diese Bewegung

wird von einem in der Mitte der Oberseite angebrachten

kleinen Stift auf eine gebogene Feder übertragen.

|

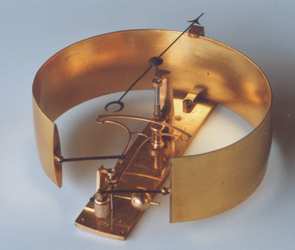

Das Röhrenbarometer

wurde 1849 von Eugène Bourdon (Bourdonfeder)

patentiert. Das Wirkprinzip basiert auf der Tatsache,

dass eine gebogene Röhre auf ihrer

Außenseite eine größere Fläche

besitzt als auf der Innenseite. Dadurch besteht auf

der Außenseite in Abhängikeit vom Luftdruck

eine stärkere Kraftwirkung. Die Röhre krümmt

sich immer mehr, wenn der Luftdruck steigt. Die Bewegung

der beiden Röhrenenden dreht einen gezahnten Sektor,

der seine Drehbewegung auf einen Zeiger überträgt. |

|

|

|

Röhrenbarometer |

Quelle:

Freunde alter Wetterinstrumente |

|

|

|

| Sturmglas(-Barometer) |

Das Sturmglas(-Barometer)

eigentlich kein "richtiges" Barometer, weil die Flüssigkeit

(Kupfersulfat- oder Campher-Alkohol-Lösung) nicht direkt auf den

Luftdruck reagiert. Das Sturmglas wird seit 1750 auf

Segelschiffen für die Sturmwarnung

verwendet. Bis heute gibt es keine genaue Erklärung für die

Funktionsweise. |

| |

Dänisches

Sturmglas |

Quelle:

E. S. Soerensen/Stig Larsen |

|

Das Sturmglas

besteht aus einer hermetisch abgeschlossenen Glasröhre

mit einer gesättigten, farblosen Kupfersulfat-

oder Campher-Alkohol-Lösung. Bei

Wetteränderungen wachsen in dieser Lösung

Kristalle, in der Größe und Form auf das

Wetter schließen lassen. |

Für die Funktionsweise

gibt es verschiedene Erklärungen.

|

-

Bei einem

offenen Glas kann das Kristallwachstum

durch einen sinkenden Luftdruck entstehen,

der eine Sturmfront ankündigt. Je geringer

der Luftdruck ist, desto geringer ist die Menge

an Fremdstoffen, die in einer Flüssigkeit gelöst

sein können, ohne dass diese übersättigt.

Der verminderte Luftdruck führt somit zu einer

vorübergehenden Übersättigung der

Lösung, und es bilden sich temporär Kristalle.

-

Da das Sturmglas

aber hauptsächlich mit einer hermetisch

abgeschlossenen Glasröhre verwendet

wird, kann der Luftdruck keinen Einfluss auf die

Kristallbildung bzw. Veränderung oder Auflösung

der Kristalle haben. Man geht davon aus, das die

Größe der Kristalle in dem Glas von dem

Auftreten elektromagnetischer Längstwellen

(Sferics - kleine elektromagnetische

Impulse, die bei Gewittern entstehen) beeinflusst

werden. Das Sturmglas zeigt also Sferics und somit

den Aufzug eines Tiefdruckgebietes (Schlechtwetter),

an.

|

Das Sturmglas

soll eine Wettervorhersage über

einen Zeitraum von ca. 24 bis 36 Stunden erlauben. |

|

| |

|

Quelle:

E. S. Soerensen/Stig Larsen |

|

|

|

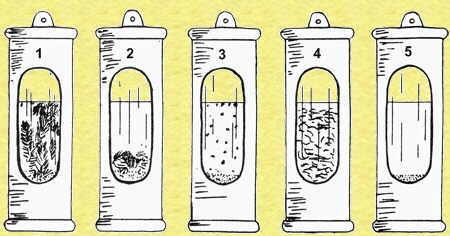

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

Farn-ähnliche Kristalle bilden sich |

Farn-ähnliche Kristalle verschwinden |

Sternkristalle schweben nach unten |

Kristalle überall in der Flüssigkeit |

Klare Flüssigkeit |

Kalt

und stürmisch |

Wärmer |

Frost |

Gewitter/Regen |

Heiter

und trocken |

|

Die Farn-ähnlichen

Kristalle sind auf der Windseite (Luv-Seite) am höchsten. |

Quelle:

E. S. Soerensen |

|