Flächenheizungen

bieten sich geradezu an, die Funktionalität und

Sicherheit von Verkehrsflächen

(Gehwege, Zufahrten von Gebäuden und Hofflächen, Parkplätze,

Auf- und Abfahrrampen), Sicherheitsbereiche (Feuerwehr-

und Krankenhauszufahrten, Hubschrauberlandeplätze,Verkehrsbauten)

und Freiflächen (Fußballstadion) während

der Winterperiode zu gewährleisten. Außerdem

besteht eine Verkehrssicherungspflicht,

also die Pflicht, Gefahrenquellen abzusichern.

|

Eis-

und Schneefreihaltung

von Verkehrswegen |

Um Verkehrsflächen

(Gehwege, Zufahrten von Gebäuden und Hofflächen, Parkplätze,

Auf- und Abfahrrampen) und Sicherheitsbereiche (Feuerwehr-

und Krankenhauszufahrten, Hubschrauberlandeplätze, Verkehrsbauten)

in den Wintermonaten Eis- und Schneefrei

zuhalten, ohne Einsatz von Maschinen, Personal und schädlicher

Chemikalien dauerhaft begeh- und befahrbar

zu halten, werden Flächenheizungen eingesetzt.

Diese werden durch Rohrleitungen, wie sie bei Fußbodenheizungen

eingesetzt werden, die mit einem Wasser-Glykol-Gemisch

gefüllt sind, betrieben. Elektroheizmatten sollten,

wenn überhaupt, nur für kleine Flächen

angewendet werden. |

Es werden immer

wieder Systeme mit elektrischer Energie zur direkten

Beheizung von Verkehrswegen eingesetzt, weil sie im Vergleich

zur Beheizung mit einem Wasser-Glykol-Gemisch betriebenen Anlagen niedrigere

Investitionskosten haben. Hier werden aber die zu erwartenden

Betriebskosten und die Haltbarkeit der Elektroheizleiter unter Einfluss

größerer Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit nicht beachtet.

Außerdem sollte Strom aus Umweltschutzgründen

zur direkten Beheizung nicht eingesetzt werden |

Die Systeme

zur Eis- und Schneefreihaltung sollten

eine Energieversorgung aus Fernwärme

oder alternative Energie (z. B. Erdwärme, Geothermie,

Abwärme von Biogasanlagen, BHKW und Produktionsanlagen, Fortluftwärmepumpen)

haben. Außerdem ist eine fachgerechte Planung und Auslegung notwendig.

Dabei müssen folgende Randbedingungen abgeklärt

werden. |

-

Zuerst muss festgelegt werden,

ob eine Frostfreihaltung und/oder Schneeabtauung vorgenommen werden

soll.

-

Die zu erwartenden Klima-,

Witterungs- und Wetterbedingungen sind von geografische Lage (Windeinfluss

und die Niederschlagswerte) der Anlage abhängig.

-

Um den Wärmeverlustes

an den Untergrund zu berechnen, müssen der Untergrund und der

Grundwassereinfluss über ein Bodengutachten bekannt sein bzw.

untersucht werden.

-

Damit die Temperaturverteilung

in der Fläche festgelegt werden kann, muss die passende baukonstruktive

Gestaltung gewählt werden.

-

Weil der Energieträger

einen großen Einfluss auf die Systemtemperaturen und die Betriebsführung

hat, muss dieser bestimmt werden.

-

Am Ende wird ein geeignetes

System gewählt und es werden Anschlussleitungen, Sperrzeiten

und die Aufheizzeiten festgelegt.

|

Das Heizsystem,

das eingesetzt werden soll, ist abhängig davon, ob ob nur eine

Oberfläche oder eine Fläche

(z. B. Parkplatz) bzw. ein Bauteil (z. B. Verladerampe)

mit einem größeren Volumen erwärmt werden soll. Es ist

also festzulegen, ob es sich um eine Oberflächenheizung

oder Speicherheizung handeln soll. |

Bei einer Oberflächenheizungen

werden Strahlungsheizungssysteme oberhalb der Fläche

oder oberflächennahe Systeme in der zu beheizenden

Fläche voraus. Bei dieser Bauweise verringert sich die bei Speicherheizungen

zu berücksichtigende und zu Speicherverlusten führende Trägheit.

Bei den Speichersystemen, die tiefer unter der Oberfläche

angeordnet sind, erwärmt sich eine relativ große

Speichermasse. |

Die

Funktion der Eis- und Schneefreihaltung ist von der

einwandfreien Abführung des Schmelzwassers

abhängig. Damit das Wasser zügig abgeführt werden kann,

müssen ausreichende Wasserabläufe eingeplant

werden. Diese müssen so angelegt werden, dass das Wasser nicht

zu den kalten Rändern der Fläche abläuft,

damit es dort nicht zur Eisbildung kommen kann. |

|

|

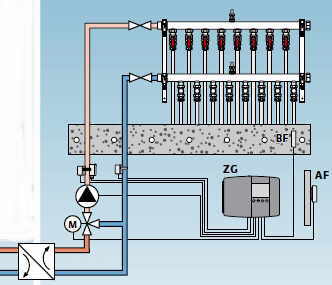

| Anlagenschema

mit Systemtrennung |

Quelle:

Uponor GmbH |

|

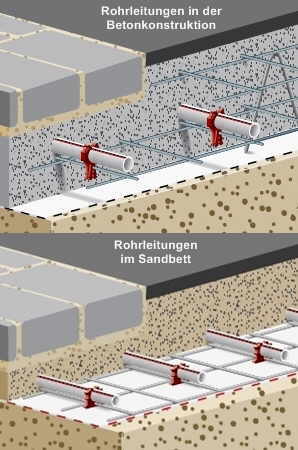

Unterhalb der

eis- und schneefrei zu haltenende Fläche werden Rohrleitungen

aus PE-Xa (17 x 2 mm oder 25 x 2,3 mm)

mit einem Wasser-Glykol-Gemisch verlegt.

Normalerweise beträgt der Glykolanteil ca. 30 % und

ist dadurch bis zu Außentemperaturen

von -20 °C abgesichert. Das Frostschutzmittel

sollte lebensmittelecht (z. B.

Antifrogen L) sein, damit bei einer möglichen Leckage

das Grundwasser nicht verunreinigt wird.

|

Das Heizregister

sollte Rohrabstände von 15

bis max. 30 cm haben. Dabei gilt auch

hier die Regel, wie bei den üblichen Flächenheizungen,

je geringer der Rohrabstand ist, desto gleichmäßiger

ist die Temperatur an der Oberfläche. Bei zusätzlichen

Oberbelägen (z. B. Asphalt oder Kies), verringert

sich die Wärmeabgabe bzw. muss die Systemtemperatur

erhöht werden. Um Wärmeverlusten

nach untern ins Erdreich zu mindern, sollte unter den

Rohrleitungen eine feuchtigkeitsbeständige

Wärmedämmung eingebracht werden. |

Der Tragbeton,

in dem die Heizregister verlegt werden, muss den statischen

und konstruktiven Anforderungen sowie mindestens der Festigkeitsklasse

B 25 nach DIN 1045 entsprechen. Die PE-Xa Rohre können

keine statische Funktion übernehmen. |

Die Deckschicht

(Verschleißschicht) besteht in

der Regel aus zementgebundene Hartstoffestriche mit den

jeweiligen Schichtdicken nach den Beanspruchungsgruppen

(DIN 18560 Blatt 5). |

Die Deckschicht,

z. B. einer Fahrbahn oder Rampe,

ist entsprechend den zu erwartenden Belastungen zu berechnen.

Die Trägermatte kann in die Berechnung mit einbezogen

werden. Bei Asphaltdecken ist sicher zustellen, dass kein

heißer Asphalt an die Rohrleitungen gelangt (z.

B. durch Anordnung eines Schutzestrichs). |

Durch die Verwendung

von chemischen Zusätzen

im Rohrregister werden die Heizkreise

durch einen Wärmetauscher (Systemtrennung)

vom Wärmeerzeuger bzw. von dem restlichen Heizsystem

getrennt. Das Rohrnetz und die Umwälzpumpe im Sekundärkreis

müssen auf das verwendete Wasser-Glykol-Gemisch ausgelegt

werden, da sich die Flüssigkeit aufgrund der Viskosität

(Zähigkeit), temperaturabhängige Dichte und

die spezifische Wärmekapazität gegenüber

Wassersystemen erheblich anders verhalten. Die Systeme

für Wasser-Glykol-Gemische werden gegenüber

wasserführenden Systemen mit größeren

Dimensionen und kürzeren Heizkreisen ausgelegt. |

|

|

Eine

Regelgruppe für eine Freiflächenheizung

sollte Temperatur- und Feuchtefühler

enthalten, damit über ein angesteuertes Durchgangsventil

der primärseitigen Durchfluss

in Abhängigkeit der erforderlichen Heizwärmestromdichte

beeinflusst werden kann. |

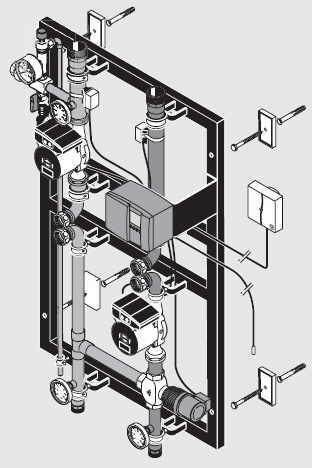

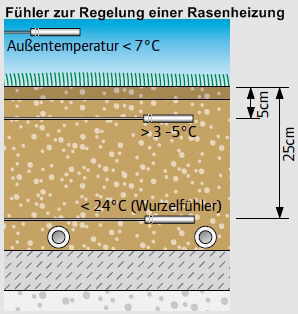

Der Einschaltzeitpunkt

der Anlage wird über das Erreichen einer

am Regler einzustellenden Außentemperatur

definiert (erster Temperaturschwellenwert),

bei deren Unterschreitung eine Frostgefahr

wahrscheinlich ist. In der Regel können

bei Schneefall eine Außentemperatur

von weniger als –5 °C angenommen werden.

Über einen Bodenfühler wird die oberflächennahe

Temperatur der Freifläche kontrolliert.

Hierzu ist ein zweiter Temperaturschwellenwert

zur Regelung der Anlage festzulegen. Der Bodenfühler

sollte leicht ausgetauschbar und an einer für

die eis- und schneefrei zu haltende Freifläche

relevanten Stelle angeordnet sein.

|

Glatteis

bildet sich normalerweise im Außentemperaturbereich

zwischen 0 °C und -6 °C. Aber wenn eine

Fläche noch unter 0 °C liegt, so kann

auch bei höheren Außentemperaturen

bei Regen eine Eisbildung stattfinden. Deswegen

sollte zur Temperaturmessung immer eine Feuchtemessung

durchgeführt werden. |

| Besonders

bei Speichersystemen sollte eine

Mindestheizzeit eingestellt werden,

damit nach dem Abtauen eine schnelle Wiedervereisung

vermieden wird. Problematisch kann die Trägheit

des Systems sein, weil sich abzeichnender Gefahr

von Frostbildung oder Schneefall die Anlage zunächst

ausgeschaltet bleibt und bei tatsächlich

aufkommenden Schneefällen oder Blitzeis die

Anlage dann in sehr kurzen Zeiten ausreichend

hohe Oberflächentemperaturen erzeugt, um

drohende Eis- und Schneeglätte zu vermeiden. |

|

|

| Uponor-Zentral-Regelstation

mit integriertem Regler 3D für die Schnee-

und Eisfreihaltung von

Freiflächen |

| Quelle:

Uponor

GmbH |

|

|

|

|

|

Rasenheizungen

werden hauptsächlich in Sportstadien eingebaut,

um die Rasenflächen eis- und schneefrei

zu halten. Schon in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts

wurden in den ersten Stadien Rasenheizungen eingebaut. Inzwischen

müssen die Fußballstadien der 1.

und 2. Liga mit einer Rasenheizung ausgestattet werden.

|

Bei der Nachrüstung

einer Rasenheizung werden die Rohre mit speziellen Geräten,

wie sie bei dem Einziehen der Dränrohre in Ackerland in

Nassgebieten benutzt werden, in die Rasendecke eingezogen.

Dies ist jadoch nur möglich, wenn das später abtauende

Wasser von der Spielfläche abgeführt

werden kann. Wenn die Rasenfläche keine Dränage bzw.

ausreichendes Gefälle (zwischen 0,5 % und 1 %) hat, muss

vorher eine Sanierung des Platzes stattfinden. Außerdem

müssen die Rohre ausreichend tief eingebettet

werden, damit sie bei der Rasenpflege (Bodenlockerung) und Spielfeldmarkierung

nicht beschädigt werden. Damit die Gefahr eines „Verbrennens”

der Rasenwurzel vermieden wird, dürfen die Rohrleitungen

nicht zu dicht an der Oberfläche verlegt sein, da die Anlagen

mit Temperaturen bis zu 40 °C gefahren werden. |

Die Probleme, die bei einer Nachrüstung

einer Rasenheizung bestehen, sollten bei einem Neubau

ausgeschlossen werden. Hier sollten die Landschaftsarchitekten

und Heizungs-Fachplaner schon bei der Planung

zusammenarbeiten. Gefordert wird eine

strapazierfähige und pflegeleichte

Rasendecke und ein energiesparender Betrieb

der Anlage. |

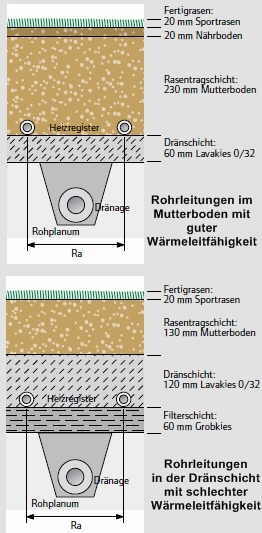

|

Anordnung

der Rohrleitungen |

Quelle:

Uponor GmbH |

|

| Bei der Anordnung

der Rohrleitungen wird zwischen

zwei Varianten unterschieden. Bei

der thermisch günstigen Variante

werden die Rohrleitungen (Heizregister)

im Mutterboden verlegt, da dieser

eine gute Wärmeleitfähigkeit

hat. Ungünstiger ist das Verlegen

der Rohrleitungen in der Dränageschicht.

|

Der Aufbau

einer Rasenheizung sollte so geplant werden, dass

eine gute Wärmeleitung von

dem Heizregister bis zur Oberfläche

vorhanden ist, denn nur dadurch können niedrige

Systemtemperaturen und ein schnelles Aufheizen gewährleistet

werden. Außerdem sollte die Rohrüberdeckung

so gering wie möglich sein. Unter dem Heizregister

sollten möglichst wärmedämmende

Schichten angeordnet werden, damit der

Wärmetransport in grundwasserdurchsetzte

Erdreich vermindert wird. |

Bei der Planung

einer Rasenheizung ist besonders auf die regionalen

Gegebenheiten vor Ort geachtet werden.

So hat z. B. das Wetter, die

Verschattung und Windanfälligkeit

des Rasens einen großen Einfluss auf die Auslegung

der Heizkreise.

|

Eine Rasenheizung

sollte nicht für extrem

niedrige Außentemperaturen ausgelegt

werden, da starke Schneefälle selten bei tiefen

Temperaturen (erheblich unter 0 °C) auftreten. |

In jedem

Fall sollte eine gute Wärmeleitung

von der Ebene der Rohrregister bis zur Oberfläche

vorhanden sein. Dann gelten folgende wärmetechnische

Parameter der Schnee- und Eisfreihaltung

von Rasenflächen: |

Stationäre Aufheizleistung

etwa 150 W/m2

Dynamische Aufheizleistung

bis etwa 250 W/m2

Vor- und Rücklauftemperatur

etwa 40 °C / 30 °C

|

|

|

Damit an der Oberfläche

keine zu große Temperaturwelligkeit auftritt,

sollten die Rohrleitungen mit einem Verlegeabstand

< 30 cm und eine Tiefe

zwischen 25 bis 30 cm verlegt werden. Bei größerenen

Abständen besteht die Gefahr der Teilvereisung an der Oberfläche

zwischen den Rohren. |

|

Anordnung

der Rohrleitungen |

Quelle:

Uponor GmbH |

|

| Die Regelung

der Eis- und Schneefreihaltung

für Rasenflächen muss

besonders sorgfältig ausgewählt werden.

Das Ein- und Ausschalten

und die richtige Wahl der Systemtemperaturen

der Anlage muss genau eingehalten werden.

|

Die Systemtemperaturen

sind das kleinere Problem, weil sie in Abhängigkeit

zur Außentemperatur werden.

geregelt, Dabei ist nur die maximale Temperatur

an der Grasnarbe zu begrenzen,

damit es nicht zur Überhitzung

der Rasenwurzel kommt. Hierzu werden

ein Fühler ca. 3 bis 5 cm unter der Grasnarbe

und ein weiterer Fühler ca. 25 cm tief im Erdreich

als Wurzelfühler vorgesehen.

Natürlich sind bei

großen Flächen (z. B. Fußballstadien)

mehrere Fühlerpaare vorzusehen. Durch diese

Anordnung kann die Einwirkung des

Emitters (Teil eines Transistor) auf die Oberfläche

bzw. Reaktionszeiten festgestellt

werden, was für ein rechtzeitiges Einschalten

vor einer anstehenden Nutzung der Rasenfläche

von Bedeutung ist. Die gemessenen Parameter können

dann adaptiv auf das Regelsystem einwirken. |

Ein besonderes

Problem der Regelung ist das Anzeigen

bzw. die Meldung des Auftretens von Eis-

oder Schneeregen. Hier hat sich

das System "Eis- und Schneemelder"

der Firma Tekmar bewährt. Dieses System gibt

es in analoger und digitaler

Ausführung.

|

|

|

|

|

Ein besonderes Problem

der Regelung bei der Eis- und Scheefreihaltung

von Freiflächen, Verkehrswegen, Rasenflächen, Dachrinnen

und Satellitenanlagen ist das Anzeigen bzw.

die Meldung des Auftretens

von Eis- oder Schneeregen.

Hier hat sich das System der Firma Tekmar bewährt. Dieses

System gibt es in analoger und digitaler

Ausführung. |

Der Eis- und

Schneemelder schaltet im Bedarfsfall die Freiflächenheizung

oder eine Warneinrichtung ein. Eine einstellbare

Mindestheizzeit verhindert nach dem Abtauen eine zu schnelle

Neuvereisung und erhöht dadurch die Sicherheit. Die Werte

der Einstellungen für Mindestheizzeit,

zwei Temperaturschwellen und die Feuchteempfindlichkeit

werden im Display angezeigt. Zusätzliche Anzeigenebenen

geben während der Inbetriebnahme und im Servicefall Auskunft

über die Einstellungen und das Verhalten der Anlage. |

|

| |

|

Eisfühler |

Quelle:

Tekmar GmbH |

|

|

| Funktionsbeschreibung

|

Abhängig

von der Bodentemperatur und dem

Zustand der Eisfühleroberfläche

(trocken; feucht) wird unter 3 Hauptbetriebsarten

unterschieden: |

1. Wenn die

Bodentemperatur größer als der eingestellte

Sollwert von "Temperaturschwelle 1“ ist,

steht das System in Bereitschaft. Die Eisfühlerheizung

wird nicht aktiviert, der Zustand der Eisfühleroberfläche

hat keinen Einfluß auf den Eismelder. Mit

der Taste "Anzeige" kann die aktuelle

Fühlertemperatur „T1 x°C“ abgefragt

werden.

2. Wird die Bodentemperatur kleiner als der eingestellte

Sollwert von "Temperaturschwelle 1" und

die Oberfläche des Eisfühlers bleibt ohne

Feuchtebelag, wird das System aktiviert. Unter der

Beschriftung "TF1" ist ein Anzeigebalken

im Display zu erkennen. Mit der integrierten Eisfühlerheizung

wird die Fühleroberfläche auf den eingestellten

Wert von "Temperaturschwelle 1" konstant

gehalten. Im Display erscheint bei aktiver Fühlerheizung

ein Anzeigebalken über dem Schriftzug "Fühler".

3. Bildet sich während der Betriebsart 2 ein

Feuchtebelag, die Erkennung von Feuchte wird durch

einen Anzeigebalken über dem Schriftzug "Feuchte"

im Display angezeigt, auf der Eisfühleroberfläche,

wird der Relaisausgang "Relais 1" für

die eingestellte Mindestheizzeit eingeschaltet.

Dies ist durch einen Anzeigebalken unter dem Schriftzug

"R1" im Display zu erkennen. Die Fühlerheizung

wird außer Betrieb gesetzt, damit der Fühler

die Bedingungen der umgebenden Fläche annimmt

und sich nicht selbst trocken heizt. Falls die Fühlertemperatur

unter -2°C absinkt, wird die Fühlerheizung

wieder aktiviert. Der Eisfühler wird, um bei

starken Temperatureinbrüchen schneller reagieren

zu können, auf dieser Temperatur gehalten.

|

|

|

| Fällt

Schnee auf die Eisfühleroberfläche oder bildet sich

Eis oder Reif, wird dieser angetaut. Es bildet sich zwischen

den beiden Feuchte-Elektroden ein Feuchtebelag, welcher das

System unverzüglich in die Betriebsart 3 umschaltet. Nun

wird der Betrieb der Fühlerheizung aus- und der Betrieb

der Freiflächenheizung für die Mindestheizzeit eingeschaltet.

Der Eisfühler übernimmt wieder die Messung der Bodentemperatur.

|

Sollten

am Ende einer Mindestheizzeit die Bedingungen "Temperatur

und Feuchte" nach wie vor vorhanden sein, wird die Mindestheizzeit

erneut aktiviert, ohne den Betrieb der Freiflächenheizung

zu unterbrechen. Quelle:

Tekmar GmbH |

| . |

Für

jeden Einsatzbereich gibt es spezielle Eis-

und Schneemeldesysteme. Diese erfassen mindestens die

Temperatur (T-System) und auch die Feuchtigkeit

(TF-E und TF-S) und es ist nur ein Kombi-Sensor

ist zur Messung von Temperatur und Feuchte notwendig. Alle Systeme

schalten nur bei Bedarf den zu beheizenden Bereich ein. Bei

den TF-Systemen kann eine Mindestheizzeit vorgewählt werden.

Besteht aufgrund ausreichender Temperatur (T- und TF-System)

bzw. Trockenheit (TF-System) keine Frostgefahr mehr, wird die

Heizung unverzüglich abgeschaltet. |

| |

| T-System

(Temperaturmessung) |

Quelle:

Tekmar GmbH |

|

Das T-System

ist ein kostengünstiges System,

das das Heizsystem bis - 25 °C

misst und einschaltet. Das System bleibt dauerhaft

eingeschaltet bis die vorher eingestellte höhere

Umgebungs- oder Flächentemperatur (z. B. +

1° C) erreicht ist. Zu dem T-System gehören

ein Steuergerät und ein Temperatur-Sensor.

|

Es stehen

2 Steuergeräte zur Auswahl,

das einfache Gerät ist zum Einsteller der Einschalttemperatur

über einen Drehsteller vorgesehen und hat einen

Alarmausgang zur Weitermeldung eines Sensorfehlers.

An dem anderen Gerät kann die Schalttemperatur

über einen Drehsteller eingestellt werden,

zeigt die Schalttemperatur

und Ist-Temperatur (Umschaltung durch Taste) über

eine 2-stellige 7-Segment-LED-Anzeige an und hat

einen Alarmausgang zur Weitermeldung eines Sensorfehlers. |

| Ein stabförmiger

Sensor (Messing,

voll vergossen) wird für die Messung von Temperaturwerten

in Dachrinnen und an anderen frostgefährdeten

Bereichen eingesetzt. Die kompakte Bauform ist mit

einem axialen Kabelanschluss und Schraubbolzen zur

Fixierung ausgestattet..

|

|

|

|

|

| TF-E-System

(Temperatur- und Feuchtemessung - Eco) |

Quelle:

Tekmar GmbH |

|

Das wartungsfreie

TF-E-System kann für Freiflächen

und an anderen frostkritischen Stellen

eingesetzt werden (z. B. in Dach-/Regenrinnen, auf

Satellitenanlagen, Flachdächern, Windrädern).

|

Das Steuergerät

ist zum Anschluss von ein oder zwei Temperatur-

und Feuchte-Sensoren geeignet. Beide Sensoreingänge

sind für die Temperaturmessung oder für

die kombinierte Messung (Feuchte und Temperatur)

konfigurierbar. Die Funktionen und die Kontrolle

aller Parameter und Messwerte erfolgt über

ein Display und drei Menütasten. Außerdem

hat das Gerät eine Leuchtdiode ist zur Anzeige

des aktuellen Betriebszustands und einen Alarmausgang

zur Weitermeldung eines Sensor- oder Funktionsfehlers. |

| Bei diesem

System können verschiedene Sensoren

eingesetzt werden.

|

|

|

| |

| TF-S-System

(Temperatur- und Feuchtemessung - sensitiv) |

Quelle:

Tekmar GmbH |

|

Das sensitive

TF-S-System wird eingesetzt, wenn eine

hohe Sicherheit und eine schnelle Reaktionsfähigkeit

gewünscht wird. Das System wird hauptsächlich

bei Freiflächen, (z. B. öffentliche und

private Tiefgaragen-Einfahrten, Bahnsteigtreppen,

Haltestellen, Hubschrauber-Landeplätze, Parkplätze)

eingesetzt..

|

Zu diesem

System gehören ein Steuergerät

mit Netzteil und verschiedene Sensoren

(Temperatur- und Feuchte-Sensor und einem optionalen

Temperatur-Sensor) Die Funktionseinstellung

und die Kontrolle aller Parameter und Messwerte

sind über vier Drehsteller (davon 3 verdeckt)

und drei Menütasten eingestellt und werden

im Display angezeigt . Auch dieses Gerät

hat einen Alarmausgang zur Weitermeldung eines Sensor-

oder Funktionsfehlers. |

|

|

. |

|

|

|

|

Dachflächenheizung |

|

Rohrleitungen

bei großen Flächen

|

Quelle:

Uponor GmbH |

|

Dachlawinen

und Eiszapfen führen immer

wieder zu schweren Unfällen, die Personen-

und Sachschäden verursachen. Auch liest man

immer wieder von eingestürtzten Flachdächern.

|

Besonders

in schneereichen Zeiten wird auch immer wieder

über das Freischaufeln von

Dachflächen berichtet. Aber durch die Konstruktion

der Dächer (Steilheit, Belastungsgrenzen)

ist diese Art der Beseitungung des Schnees nicht

überall möglich bzw. zu gefährlich.

|

Damit

es nicht zu den o. g. Problemen kommen kann, werden

die gefährdeten Dächer

oder Dachteile beheizt.

Normalerweise verwendet man elektrische Heizleiterschleifen,

selbstregulierendem Heizbander oder

für große Flächen elektrische

Heizmatten. Aber auch Wassersysteme

mit Frostschutzmittel, wie sie für

Freiflächenheizungen (Parkplätze, Auffahrampen,

Gehwege, Rasenflächen) eingesetzt werden.

> mehr |

|

|

|

Dachrinnenheizung |

| |

Wenn ein

Dach nicht schneefrei ist, dann

können die Wärmeabgabe von den Gebäuden im

Dachbereich oder die Sonneneinstrahlung bei Frost

zu Schmelzwasser führen.

Das Wiedergefrieren dieses Schmelzwassers in den

Dachrinnen, Fallrohren oder in Dachüberstandsbereichen

kann zu einer gefährlichen Eiszapfenbildung,

Wasserrückstau und Schäden an den Entwässerungseinrichtungen

oder dem Gebäude führen.

Durch die Beheizung der kritischen Bereiche, so

z. B. die Dachrinnen und Regenfallrohre, können

Schäden zuverlässig verhindert werden.. >

mehr |

|

|

|

Verkehrssicherungspflicht |

Die Verkehrssicherungspflicht

ist die Pflicht zur Sicherung von Gefahrenquellen.

Bei Nichtbeachtung dieser Pflicht kann es zu Schadensersatzansprüchen

kommen. Verkehrssicherungspflichten sind sind in den meisten

Fällen gesetzlich nicht geregelt,

sie sind von der Rechtsprechung über Gerichtsurteile

entwickelt worden. |

| Verkehrssicherungspflichtig

ist, |

• wer eine Gefahrenquelle schafft

oder unterhält

• wer eine Sache betreibt, die für Dritte gefährlich

werden kann

• wer gefährliche Sachen dem allgemeinen Verkehr

aussetzt oder in Verkehr bringt |

Von einem Verkehrssicherungspflichtigen

wird nicht erwartet, dass er die Gefahrenquelle gegen

alle denkbaren Schadensfälle absichert, er muss aber

alle Vorkehrungen gegen voraussehbare Gefahren treffen,

die durch eine gewöhnliche bzw. bestimmungsgemäße

Benutzung eintreten können. |

Bei Gewerbebetrieben

wird der Inhalt der zu beachtenden Verkehrssicherungspflichten

durch die Unfallverhütungsvorschriften

genauer festgelegt. Ein Verstoß gegen die Vorschriften

ergibt immer ein Verschulden. |

Die Verkehrssicherungspflicht

kann auch auf Dritte Personen übertragen

werden. Diese Übertragung muss aber regelmäßig

überwacht werden. |

Besonders wichtig

ist diese Pflicht z. B. in den Wintermonaten.

Hier gibt es in vielen Fällen die auf Anwohner übertragene

Streupflicht. Diese beginnt nicht mit

dem Ende des Schneefalls, sondern erst nach einer angemessenen

Wartezeit. |

| Aber auch der Schutz

gegen Dachlawinen und Eiszapfen

ist ein immer wieder auftretendes Problem. Hier kann durch

Schneefangsysteme, Dachflächen- und Dachrinnenheizungen

vorgebeugt werden. Aber die Verkehrssicherungspflicht

kann auch durch eine einfache Absperrung

bzw. Hinweise erfüllt werden. >

mehr |

|

|

|

|

| |

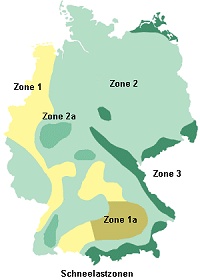

Besonders durch

Schneelasten kommt es immer wieder zu Schäden

an Gebäuden und hier speziell an Dächern. Die

Druckbelastung (Flächenlast), die

durch den Schnee entstehen kann, wird immer noch unterschätzt.

Die Schneelasten sind von der Klimazone

und die Höhenlage abhängig. Das

Schneeklima wird von der Firma C. Killet in einer Schneelastzonenkarte

erfasst, welche die Schneeintensität für verschiedene

geographische Regionen angibt. |

| In Deutschland gibt

es die Zonen 1 bis 3 und die Zonen 1a und 2a. Die Schneehöhe

ändert sich überproportional zur Höhenlage,

deshalb muss auch diese Einflussgröße berücksichtigt

werden. Bei der Berechnung der Dachstatik

und bei der statischen Dimensionierung von Solarthermie-

und Photovoltaikanlagen ist die Schneelast

neben der Windlast ein wichtiger Berechnungsfaktor. |

| Schneeart |

Dichte

(kg/m3) |

| trockener

Pulverschnee |

30

bis 50 |

| normaler Neuschnee |

50

bis 100 |

| feuchter Neuschnee |

100

bis 200 |

| trockener

Altschnee |

200

bis 400 |

| feuchter Altschnee |

300

bis 500 |

| Firn |

500

bis 800 |

|

|

|

|

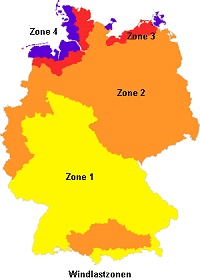

| Windlast |

Die Windlast hat einen Einfluss auf

Gebäude oder Bauteile. Die Windströmung

beaufschlagt ein Gebäude mit einem Winddruck, der

auf der Luv-Seite einen Überdruck

und auf der Lee-Seite einen Unterdruck

aufbaut. In wie weit sich die Windlast auf ein Gebäude

auswirkt, hängt von dem Standort mit dem örtlichen

Windklima und der topographische Lage ab. Das Windklima

ist von der Firma C. Killet in einer Windzonenkarte

erfasst. Darin sind über einen langen Zeitraum gemittelte

Windgeschwindigkeiten für verschiedene geographische

Regionen als Windlastzonen dargestellt.

In Deutschland gibt es die Windlastzonen 1 bis 4. Die

Windlast muss bei der Planung in die statische Berechnung

von Windkraft- und Solaranlagen

eingehen.

|

. |

| |

|

|

|

|

Windchill

- Windkühle - gefühlte Temperatur |

|

|

Quelle:

Kasper & Richter GmbH & Co. KG |

|

Der Windchill

(Windchill-Effekt) ist eine meteorologische Größe

(Windchilltemperatur - WCT),

die die Außentemperatur, Windgeschwindigkeit

und Luftfeuchte beinhaltet. Besonders im

Winter wird bei stärkerem Wind die Temperatur deutlich

niedriger empfunden als sie tatsächlich ist. Deswegen

wird der Windchill auch "gefühlte Temperatur"

genannt. In den meisten Wetterberichten bzw.

Wettermeldungen wird inzwischer dieser Wert mit

angegeben. |

Die WCT

gibt eigentlich nur die Wärmeverlustrate

an, die eine dem Wind ausgesetzte Hautfläche

hat. Dabei geht man davon aus, dass der Wärmeverlust

der Haut bei Wind größer gegenüber der Windstille

ist. |

Eigentlich hat der

Windchill nur in sehr kalten und stürmischen

Gegenden (Arktis, Antarktis, Meeresküste,

Hochgebirge) eine aktuelle Bedeutung. Aber auch, wenn Menschen

einer hohen Windgeschwindigkeit ausgesetzt

sind, wie z. B. beim Sport (Skilaufen,

Eislaufen, Windsurven, Kiten, Strandsegeln), ist WCT von

Bedeutung, da man sich durch entsprechende Kleidung

vor einer Auskühlung schützen

kann. Hier gibt es Windmessgeräte,

die die vor Ort gemessenen Daten umrechnen und anzeigen.

Aber auch jede gute Wetterstation zeichnet die WCT-Daten

auf. |

|

|

Eine aus einer umfangreichen Formel

hergeleiteten Kurzformel berücksichtigt nur die

tatsächliche Temperatur und die Windgeschwindigkeit und ist dadurch

nur eine überschlägige Berechnung. |

Twc = 33 + ( 0,478 + 0,237

* SQRT(vw) - 0,0124 * vw ) * ( T - 33 )

|

- Twc - Windchill-Temperatur

- °C

- T - tatsächliche Temperatur

- °C

- vw - Windgeschwindigkeit

- km/h

- SQRT - Quadratwurzel

|

|

Windchilltemperaturen |

Quelle:

Seasailing |

|

|

|

| . |

|

|

|

|

|

|

. |

|

|

|

|

| . |

Hinweis!

Schutzrechtsverletzung: Falls Sie meinen, dass von meiner Website

aus Ihre Schutzrechte verletzt werden, bitte ich Sie, zur Vermeidung

eines unnötigen Rechtsstreites, mich

umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit

zügig Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis:

Das zeitaufwändigere Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung

einer für den Diensteanbieter kostenpflichtigen Abmahnung entspricht

nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen. Die Kostennote

einer anwaltlichen Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit

mir wird daher im Sinne der Schadensminderungspflicht als unbegründet

zurückgewiesen. |

| |

|

| Videos

aus der SHK-Branche |

SHK-Lexikon |

|

|

|

|