Mit 87 % hat Kohlendioxid (CO2 [Kohlenstoffdioxid]) den größten Anteil der freigesetzten Treibhausgase (Klimagase). Neben der Vermeidung bzw. Verminderung (Energiesparen) des Gasaustoßes wird über verschiedene Abscheide- und Speichermethoden diskutiert und teilweise schon umgesetzt. Ohne das gezielte Abfangen (Carbon Capture - CO2-Abscheidung [Kohlenstoffabscheidung]) von Kohlendioxid aus Abgasen und/oder der Luft (Direct Air Capture - DAC) wird der Klimawandel nicht zu stoppen sein.

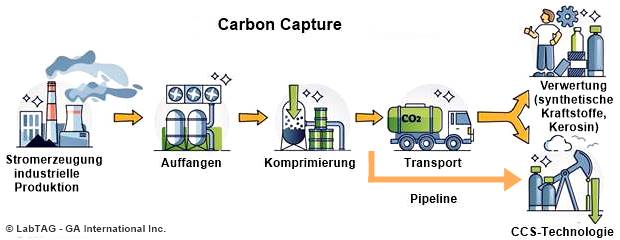

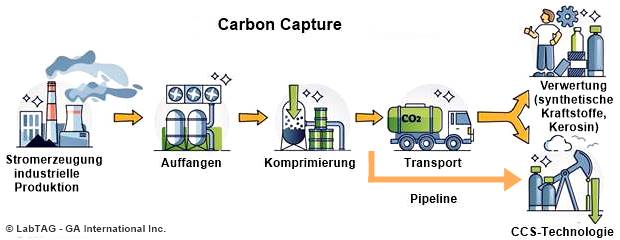

Zur Zeit ist es noch nicht möglich, Industrien und Energiegewinnung komplett zu dekarbonisieren. Also muss man verhindern, dass CO2 in die Atmosphäre gelangt und somit spätestens im Schornstein abgeschieden wird. Hier kommt die Kohlenstoffabscheidung (Carbon Capture) zum Einsatz. Mit den Verfahren wird CO2 entweder aus Abgasen oder direkt aus der Luft abgeschieden.

Es kommen folgende Verfahren zum Einsatz: |

• Carbon-Capture durch flüssige Absorber

• Carbon-Capture mit Molekülkäfigen

• Carbon-Capture durch Membranen

• Carbon-Capture mit Sauerstoff und Kalk (Oxyfuel und Calcium-Looping)

• High Temperature-DAC-Verfahren

• Low Temperature-DAC-Verfahren

• Carbon Capture and Utilization (CCU)

• Pyrolyse-Verfahren bei der künstlichen Karbonisierung (Pflanzenkohle) |

. .

|

Zur Abscheidung und Speicherung kommen die CCS-Technologie1 (Carbon (Dioxide) Capture and Storage), CDR-Technologie2 (Carbon Dioxide Removal), DAC-Verfahren3 (Direct-Air-Capture) und CCU-Verfahren4 (Carbon Capture and Utilization) zum Einsatz. An den Technologien wird immer noch geforscht.

1 Carbon Capture and Storage (CCS) ist eine Technologie, bei der Kohlendioxid aus Abgasen (Stromkraftwerken) abgeschieden und zur langfristigen Speicherung in unterirdische Schichten verpresst wird.

2 Beim Carbon Dioxide Removal (CDR), einem noch nicht etablierten Ansatz aus dem "Geoengineering", soll großflächig CO2 aus der Atmosphäre entfernt werden. Es gibt verschiedene CDR-Methoden, die bislang jedoch noch nicht in großem Maßstab getestet wurden und die aktuell wesentlich teurer sind als die Emissionsverringerung durch die Nutzung erneuerbarer Energien oder durch Energieeffizienz. Für die Abscheidung von CO2 aus der Atmosphäre gibt es verschiedene Möglichkeiten (die Ausweitung CO2-absorbierender natürlicher Ökosysteme, den Anbau von Biokraftstoffen und die CO2-Abscheidung bei deren Verbrennung sowie den Einsatz industrieller und chemischer Prozesse, die CO2 direkt aus der Atmosphäre entfernen).

3 Mit dem DAC-Systemen (Direct-Air-Capture) kann Kohlendioxid aus der Umgebungsluft gefiltert werden, so wie es Pflanzen und Bäume machen. Dazu wird die Luft zunächst über Filter mit spezielle Bindemittel geleitet, die das Kohlendioxid aus der Luft filtern, und anschließend verflüssigt.

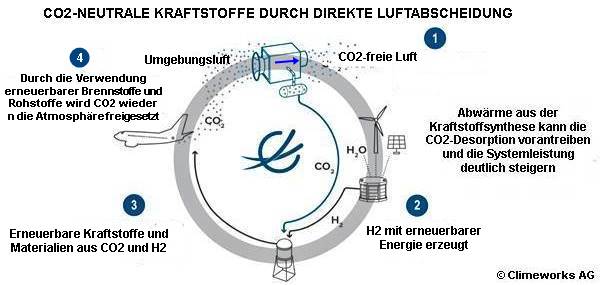

4 Mit den CCU-Verfahren (Carbon Capture and Utilization) wird CO2 entweder aus einem (Industrie-) Prozess abgeschieden und einer anderen industriellen, stofflichen Nutzung zugeführt. Dabei wird das abgeschiedene CO2 zur Kohlenstoffquelle und damit zum Rohstoff für chemische oder biotechnologische Prozesse. So können z. B. Kunststoffe oder synthetische Kraftstoffe für die Luft- und Schifffahrt hergestellt oder das CO2 in Baumaterialien eingebunden werden. Ziel von CCU muss sein, CO2 möglichst dauerhaft zu binden oder im Kreislauf zu führen. |

CO2-Capture – aber wie?

Wie man Kohlendioxid aus Abgas und Atmosphäre entfernen kann

Nadja Podbregar, scinexx - MMCD NEW MEDIA GmbH

CO2-Abscheidung: für eine sauberere Energie

Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union

Netto-Null und Geoengineering

Kohlendioxid-Entnahme aus der Atmosphäre (Carbon Dioxide Removal, CDR)

Linda Schneider und Silvia Ribeiro, Heinrich-Böll-Stiftung e.V. |

|

| DAC-/DACS-Technologie

|

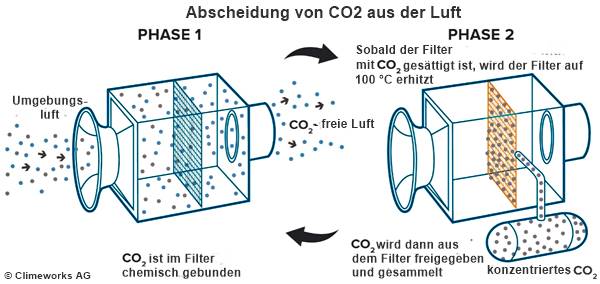

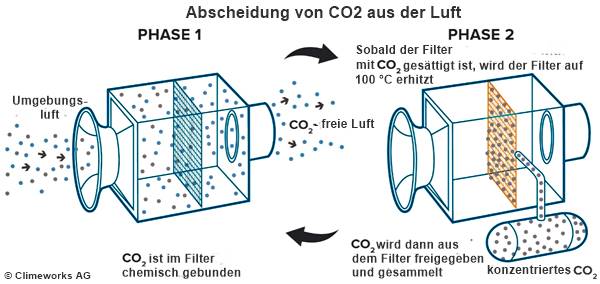

Neben der Kohlenstoffabscheidung aus den Abgasen bei der Verbrennung von fossilen Brennstoffen (Kohle, Gas, Öl, Holz) ist die direkte Abscheidung aus der Luft (Direct Air Capture - DAC). Bei dem Direct Air Capture-Verfahren strömt die Umgebungsluft durch ein Absorbens, das ihr einen Teil des Kohlendioxids entzieht. Hier haben sich zur Zeit zwei Verfahren (High Temperature-DAC-Verfahren und das Low Temperature-DAC-Verfahren) durchgesetzt. Mit dem DACS-Verfahren geht es um die Speicherung des aus der Luft entzogenem CO2.

Diese Verfahren sind immer noch in der Entwicklung und scheinen vielversprechend zu sein. Sie sind aber mit hohen Kosten verbunden. |

. .

Abscheidungsanlage DAC-18

Quelle: Climeworks AG

|

Stark vereinfacht ist das DAC-Prinzip mit überdimensionalen Staubsaugern vergleichbar. Dabei werden große Luftmengen durchströmen eine Kammer mit einem CO2-Filter. Ist der Filter mit CO2 gesättigt, schließt sich die Kammer und wird erhitzt. Durch einen chemischen Prozess scheidet sich das konzentrierte Kohlendioxid ab und wird separiert.

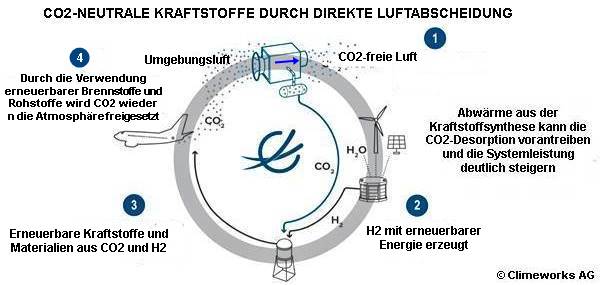

Direct Air Capture (DAC) ist ein Verfahren zur Gewinnung von Kohlenstoffdioxid (CO2) direkt aus der Umgebungsluft, also eine Technologie zur Abscheidung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Das Grundprinzip ist, dass Umgebungsluft durch einen Filter strömt, der einen Teil des CO2 entzieht. Das gewonnene reine CO2 lässt sich anschließend für verschiedene Zwecke verwenden, z. B. zur Förderung des Pflanzenwachstums in Treibhäusern, mittelfristig fossile durch synthetische Kraftstoffe zu ersetzen oder langfristig zum Speichern im tiefen Untergrund (CCS-Technologie), also als "negative Emissionen". |

|

Capturing CO2 from Air

Quelle: Jan Wurzbacher, Climeworks AG

Technik der nächsten Generation lässt Climeworks

in den Megatonnen-Bereich vorstoßen

Climeworks AG

CO2-Neutrale Kraftstoffe durch DAC

Quelle: Jan Wurzbacher, Climeworks AG

Wie Climeworks den Klimawandel durch Luftabscheidung umkehren will

Martin Jendrischik, Cleanthinking.de |

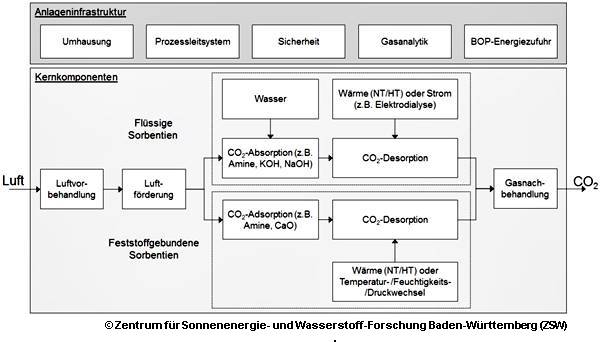

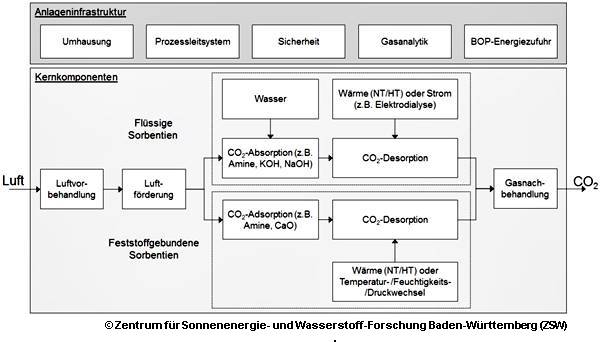

Auch das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) befasst sich mit Direct-Air-Capture-Technologien (DAC). Neben dem Einsatz von DAC zur Gewinnung von CO2 für die Weiterverarbeitung in nachgelagerten Prozessen, wird geprüft, wie viele DAC-Anlagen in Kombination mit Langfristspeichersystemen im Hinblick auf den Bedarf an negativen Emissionen für die Einhaltung des 1,5°C-Ziels erforderlich sein werden.

Grundsätzlich lassen sich DAC-Verfahren in Hoch- und Niedertemperaturverfahren unterscheiden. Während Hochtemperaturverfahren auf Basis von alkalischen Kalium- oder Natriumhydroxidlösungen als Sorbens und mit Desorptions-Temperaturen von ca. 900 °C arbeiten, werden bei Niedertemperaturverfahren Amine als Sorbens eingesetzt und die Desorptions-Temperatur liegt nur bei ca. 100 °C.

Die Hochtemperaturverfahren können aufgrund des wässrigen Sorbens als kontinuierlicher Prozess konzipiert werden. Bei den Niedertemperaturverfahren überwiegt der Einsatz von feststoffgebundenen Aminen, welche durch ihren immobilen Charakter in der Regel als Batch-Betrieb (hintereinander) umgesetzt werden. |

. .

Demonstrator am ZSW - Absorber

Quelle: ZSW

Demonstrator am ZSW - Desorber

Quelle: ZSW

|

Bei dem am ZSW entwickelten DAC-Verfahren wird eine wässrige Poylethyleniminlösung im Gegenstrom zur Luft durch einen als Gaswäscher aufgebauten Absorber geführt, so dass hier auch im Niedertemperaturbereich ein kontinuierlicher Betrieb möglich ist. Die Zwangsdurchströmung der Luft wird mithilfe eines Gebläses realisiert. Ein vor dem Gebläse installierter Pollenfilter verhindert den Eintrag von Verunreinigungen in die PEI-Waschlösung. Im Absorber selbst wird die Phasengrenzfläche zwischen der Waschlösung und Luft durch den Einsatz einer Packung bzw. Schüttung erhöht. Die mit CO2 angereicherte PEI-Waschlösung wird zur Regeneration mittels einer Förderpumpe in den Desorber geführt, wo unter erhöhter Temperatur das CO2 aus der Waschlösung abgetrennt wird. Das noch feuchte CO2 wird in einem nachgelagerten Prozessschritt aufbereitet, indem es mithilfe einer Kondensationstrocknung entfeuchtet wird. Die CO2 abgereicherte PEI-Waschlösung wird vom Desorber wieder in den Absorber gefördert, wo der Prozess von neuem beginnt. Quelle: ZSW |

|

Blockschaltbild mit den zentralen Komponenten für die beiden DAC-Prozessmöglichkeiten

Batch-Betrieb und kontinuierlicher Betrieb

Quelle: Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW)

DAC-Technologie

Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) |

Land fördert Projekt zur CO2-Gewinnung aus der Luft

Staatsministerium Baden-Württemberg

Wieviel CO2 können die neuen Anlagen aus der Luft saugen?

Jan Tolzmann, Deutschlandradio

Das Milliarden-Geschäft mit der Klimakatastrophe

energie-experten.org - Greenhouse Media GmbH |

|

| CCU-Technologie

|

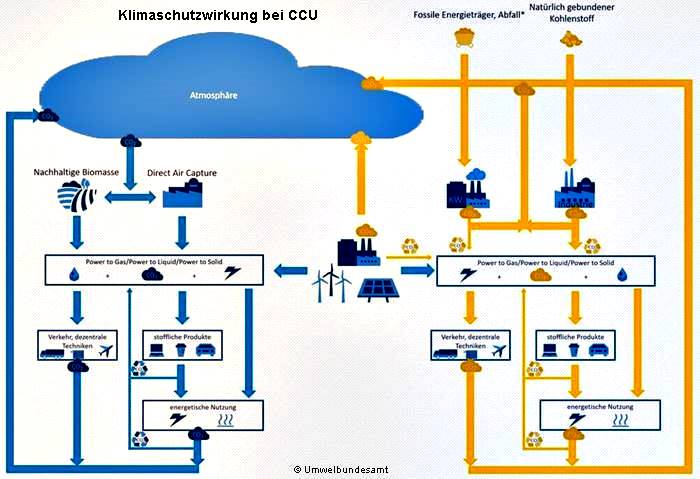

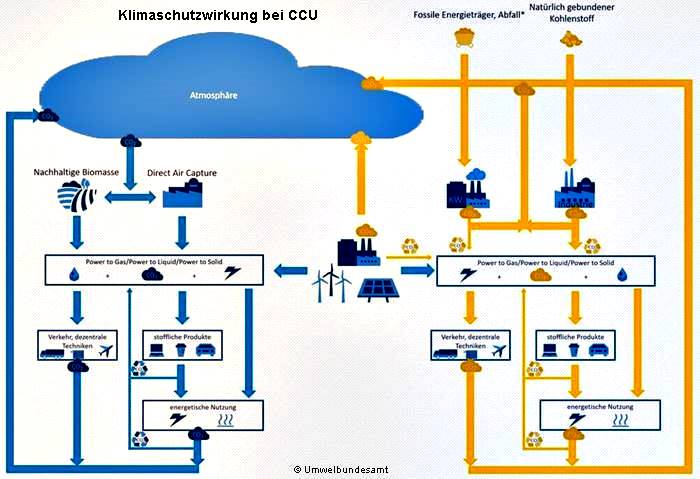

Mit den CCU-Verfahren (Carbon Capture and Utilization) wird CO2 entweder aus einem (Industrie-) Prozess abgeschieden und einer anderen industriellen, stofflichen Nutzung zugeführt. Dabei wird das abgeschiedene CO2 zur Kohlenstoffquelle und damit zum Rohstoff für chemische oder biotechnologische Prozesse. So können z. B. Kunststoffe oder synthetische Kraftstoffe für die Luft- und Schifffahrt hergestellt oder das CO2 in Baumaterialien eingebunden werden. Ziel von CCU muss sein, CO2 möglichst dauerhaft zu binden oder im Kreislauf zu führen. |

Baustein im zukünftigen Wirtschaftssystem

Quelle: Umweltbundesamt

Carbon Capture and Utilization (CCU

Umweltbundesamt |

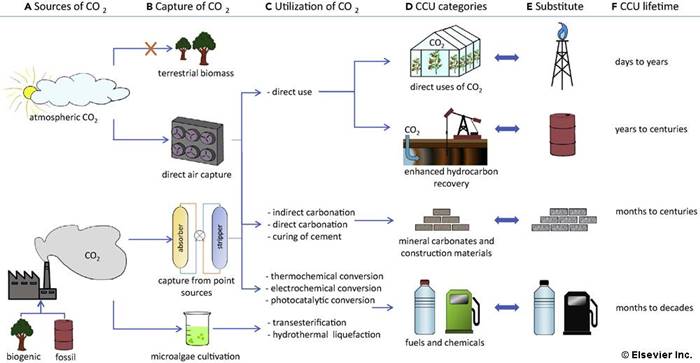

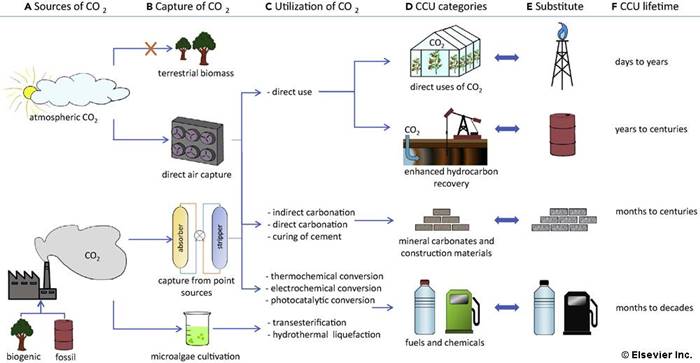

Als CO2-Quellen für CCU-Maßnahmen kommen die Atmosphäre und Emissionen der Energiebereitstellung und Produktion in Frage. Über die Atmosphäre werden auch die unvermeidbaren Emissionen aus Landwirtschaft und Transport erfasst, die als Restemissionen nach dem Umsetzen von Effizienzmaßnahmen und nach der Umstellung auf Erneuerbare Energien und Rohstoffe übrigbleiben könnten, allerdings ist die Abscheidung aus der Atmosphäre mit einem relativ großen Energieaufwand verbunden.

Nutzbare industrielle Restemissionen dürften in Zukunft beispielsweise in (Heiz-)Kraftwerken, bei der Herstellung von Baustoffen, bei der Gas- und Kraftstofferzeugung und in Bioenergieanlagen entstehen:

• Verbrennung von Rohstoffen, Kraftstoffen oder Produkten

• Prozessemissionen (Kalzinierung bei der Zementherstellung, Fermentation). |

|

Übersicht Kohlenstoffbedarf und Bereitstellungspfade

Quelle: Umweltbundesamt

Kohlenstoffabscheidung und -nutzung

Quelle: Elsevier Inc.

|

Klimaschutzwirkung bei CCU

Umweltbundesamt

|

Ein Forscherteam schreibt in einer Studie, die am 18.02.2022 in "One Earth" erschienen ist, das nur 8 CCU-Technologien mit den Pariser Klimazielen für 2030 vereinbar sind. Dies sind 3 Karbonisierungsprozesse von Stahlschlacke, die Harnstoffproduktion, 3 Prozesse zur Tertiären Ölgewinnung und die CO2-Anreicherung, um die Erträge von Pflanzen zu erhöhen. Für 2050 reduziere sich die Anzahl der sinnvollen Techniken auf vier: drei synthetische Gase und eine Verarbeitung von Stahlschlacke.

Um das 1,5-Grad-Ziel von Paris zu erreichen, müssten die Treibhausgasemissionen bis 2030 verglichen mit 2020 um die Hälfte sinken, 2050 Netto-Null betragen. Das bedeutet, dass die dann noch unvermeidbaren Treibhausgas-Emissionen aus der Luft abgeschieden und gelagert (CCUS) werden müssen. |

Nur wenige CCU-Techniken dienen dem 1,5-Grad-Ziel

Science Media Center Germany gGmbH

Carbon Capture and Utilization (CCU)

Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH

Durchbruch in neuer CCU-Technologie basierend auf der Verwendung

recycelter Betonfeinanteile

HeidelbergCement AG |

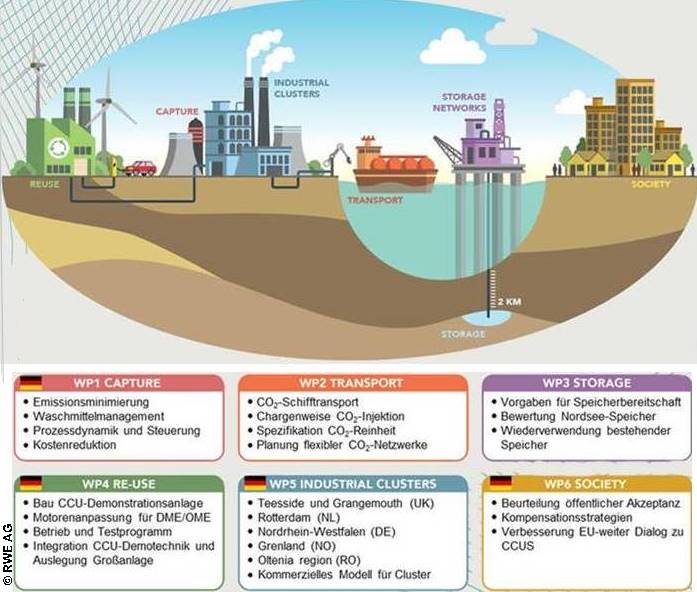

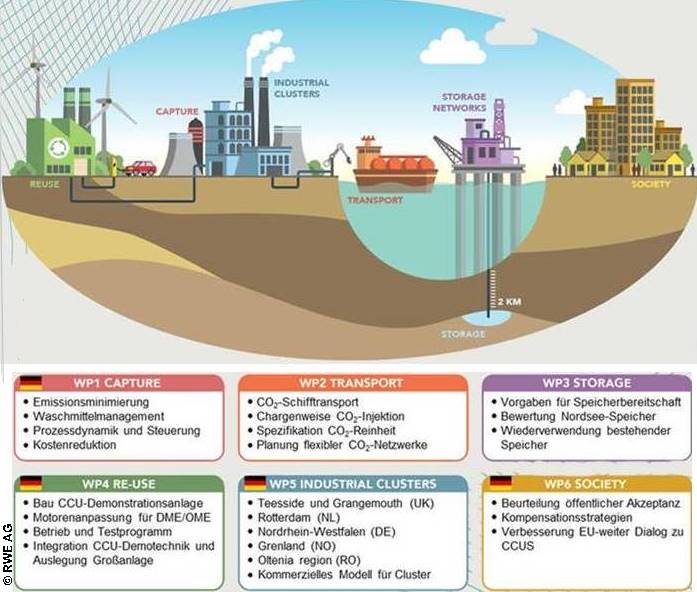

CCUS-Technologie

Bei der Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlenstoff (Carbon Capture Use and Storage - CCUS) wird das abgeschiedene Kohlendioxid (CO2) in Industrieerzeugnissen (Brennstoffen auf Kohlenstoffbasis, kohlensäurehaltigem Wasser oder Chemikalien) "gespeichert". CCUS umfasst beide Ansätze (CCU und CCS) in einer Abkürzung, man könnte es genauso gut auch CCU/CCS oder CCU[S] nennen.

CO2 wird bereits zur Verbesserung des Pflanzenwachstums in Gewächshäusern sowie in der Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln genutzt. Zu weiteren möglichen CCU(S)-Pfaden, die derzeit in der Entwicklung sind, gehören auf CO2 basierende Chemikalien und Treibstoffe, CO2 als Rohmaterial für Kunststoffe oder für die Nutzung als Baumaterial. Allerdings ist CO2 ein thermodynamisch äußerst stabiles Molekül, weshalb Reaktionen mit CO2 in der Regel weitere energieintensive Verarbeitungsschritte erfordern.

Diese Technik wird von verschiedenen staatlichen, internationalen und industriellen Förderinitiativen als ein mögliches Instrument zur Bekämpfung der Erderwärmung in verschiedenen Fallstudien betrachtet.

• CO2-Düngung in Gewächshäusern

• CO2 als Rohstoff für die Düngerproduktion

• CO2 als Rohstoff für Lebens- und Futtermittel

• CO2 als Rohstoff für Brennstoffe

• CO2 als Rohmaterial für die Bauindustrie |

Beschleunigung des Wachstums CO2-armer Technologien durch CCUS

RWE AG

CCUS: Kann abgeschiedener Kohlenstoff sinnvoll genutzt werden?

Anja Chalmin, Heinrich-Böll-Stiftung e.V.

CO2-Emissionen auffangen, wo sie nicht vermieden werden können

Sulzer Management AG

Carbon Capture, Utilization and Storage – Stand und Perspektiven von biomasseassoziierten Verfahren

C.A.R.M.E.N. e.V. - Centrales Agrar-Rohstoff Marketing- und Energie-Netzwerk e.V.

CCUS: CO2 abscheiden, nutzen oder speichern?

Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie e.V. (BVEG) |

|

CO2-Speicherung |

Neben der CO2-Abscheidung brauchen Deutschland und die EU eine vernünftige und umsetzbare Strategie, um die verschiedenen Methoden zur CO2-Speicherung (Carbon Storage) sinnvoll einzusetzen. Das CO2 muss irgendwo sicher eingespeichert werden. Infrage kommen z. B. dafür alte Erdgas- und Ölfelder oder bestimmte salzwasserführende Gesteinsschichten (Aquifere), in die man das CO2 sicher hineinpumpen könnte. Hier sagen die einen, das ist viel zu unsicher und gefährlich, sagen die anderen. Welche Speichermethoden (oberirdisch, unterirdisch, in Ozeanen oder Pflanzenkohle) möglich sind, wird in vielen Studien immer noch erforscht.

Die von Deutschland bis Mitte des Jahrhunderts angestrebte Treibhausgasneutralität und das 1,5-Grad-Klimaziel des Pariser Klimaabkommens von 2015 wird ohne die CO2-Speicherung nicht erreicht. Ohne Entnahme und Speicherung von CO2 erreichen wir die Klimaziele nicht

Lucas Tenberg. Quarks - WDR Köln

Dieses isländische Unternehmen verwandelt CO2 in Stein

Theresa Rauffmann, Handelsblatt GmbH |

|

| Oberirdische Speicherung von CO2 |

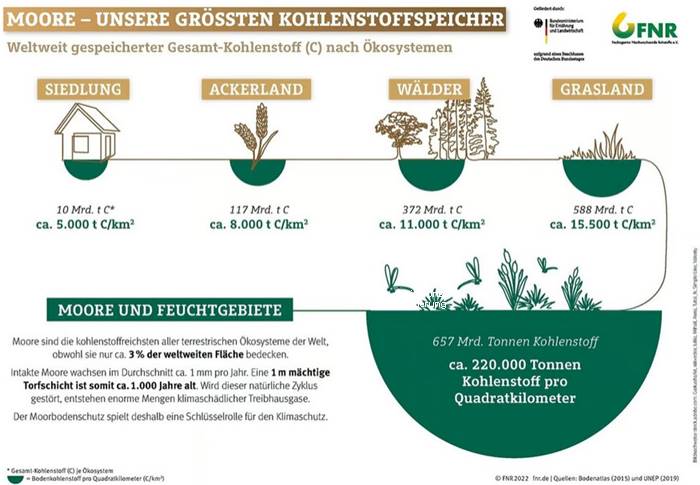

Allgemein werden Wälder als sehr gute Kohlenstoffspeicher bezeichnet, aber es sind die Böden (Soil Carbon Storage - Feuchtwiesen, Moore, Waldböden), die die größten terrestrischen Kohlenstoffspeicher ("CO2-Senke") sind. Es ist die organische Bodensubstanz, die nicht nur für die Bodenfruchtbarkeit, sondern auch als Umschlagort von Treibhausgasen für den Klimawandel von Bedeutung sind.

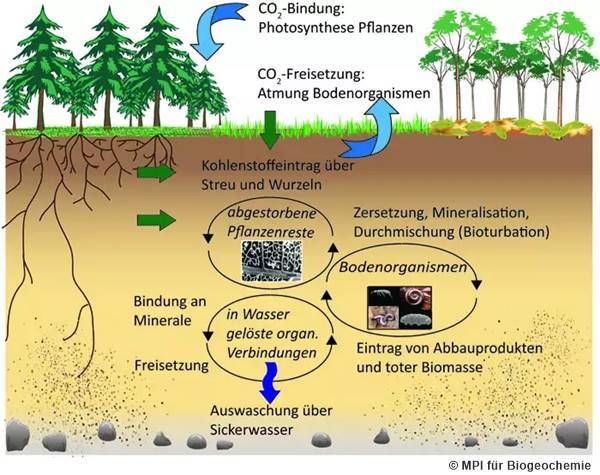

Pflanzenteile sterben ab und gelangen ober- und unterirdisch in den Boden. Dort werden sie von Bodenorganismen über komplexe Nahrungsnetze zu Bodenkohlenstoff ab- und umgebaut. Sie sind der wichtigste Lieferant für Bodenkohlenstoff. Ein Teil des Kohlenstoffs im Boden wird schnell zu CO2 umgesetzt, während ein anderer für Jahrzehnte bis Jahrtausende im Boden verbleibt. Zwei Faktoren sind für die Anreicherung des Kohlenstoffs im Boden für verantwortlich: Manche Moleküle sind für abbauende Organismen und ihre Enzyme nur begrenzt zugänglich, ein Mangel an Nährstoffen oder Energiequellen beschränkt das Wachstum der Mikroorganismen. Kohlenstoffverbindungen können z. B. durch Bindung an Bodenmineralien vor dem Abbau geschützt werden. Analysen am MPI für Biogeochemie haben ergeben, dass Böden, in denen ein großer Teil des Kohlenstoffs an Minerale gebunden vorliegt, weniger CO2 freisetzen. Damit spielt auch die Mineralzusammensetzung des Bodens eine besondere Rolle für die Kohlenstoffspeicherung. |

|

wiedervernässtes Feuchtgebiet

|

Feuchtgebiete bedecken etwa 5 - 8 % der Erdoberfläche und enthalten 35 % des weltweiten terrestrischen Kohlenstoffs und sind wichtige Systeme (z. B. Wasser-, Nährstoff- und Kohlenstoffkreisläufe, Biodiversität).

Feuchtgebiete (Moore, Torfgebiete, Salz- und Seegraswiesen, Wattenmeer, Auwälder, Mangrovenwälder) haben eine enorme CO2-Speicherkapazität. Sie übersteigen die von Ozeanen um ein Vielfaches. Im Vergleich zu Wäldern sind sie fünfmal so effizient.

Kohlenstoffbindung in Feuchtgebieten

Naturefund e. V.

Feuchtgebiete als Klimaschützer

ARD alpha Wissen |

|

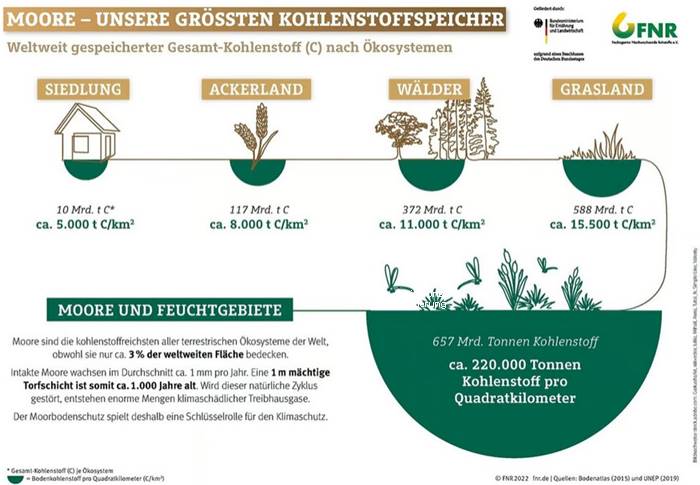

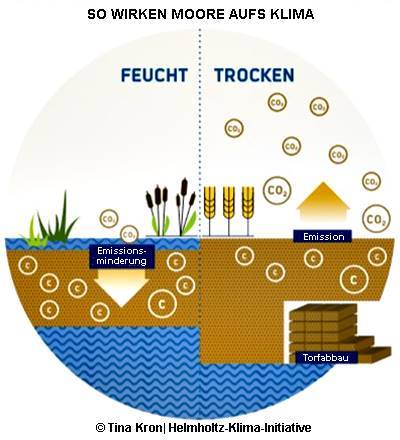

Moore sind die besseren Wälder

Böden (Soil Carbon Storage - Feuchtwiesen, Moore, Waldböden) sinddie größten terrestrischen Kohlenstoffspeicher ("CO2-Senke"). Moore sind natürliche Kohlenstoffsenken, in denen im sauren Moorwasser unter Ausschluss von Sauerstoff die Pflanzenreste konserviert werden. Dabei entsteht Torf. Wenn man sie entwässert, gibt das organische Material wieder CO2 ab. Jedes entwässerte Moor trägt so zur globalen Erwärmung bei.

Obwohl die Moore nur 3 % der weltweiten Landfläche bedecken, speichern sie etwa 1/3 des erdgebundenen Kohlenstoffs, doppelt so viel wie alle Wälder der Erde zusammen. Doch durch den Torfabbau und der Entwässerung für landwirtschaftliche Nutzung, der Verwendung als Pflanzerde und Brennstoff werden Moore weltweit zerstört.

Intakte Moore wirken ausgleichend im Landschaftswasserhaushalt. was besonders bei den zunehmenden Extremwetterereignissen notwendig ist, und halten als Filter Schadstoffe zurück. Sie sind aber auch Heimat vieler inzwischen seltener Tier- und Pflanzenarten. Für Vögel (z. B. Bekassine, Kranich, Kiebitz) dienen Moore als wichtige Rast- und Brutstätten. Die Zerstörung dieses einzigartigen Lebensraumes führt zum Verschwinden zahlreicher hochspezialisierter Arten.

Also ist es logisch und sinnvoll, das die Moore wieder renaturiert werden müssen. Die Wiederherstellung der ursprünglichen Wasserstände ist die Grundlage für die Moorrenaturierung. Um Entwässerungsgräben verschließen zu können, sind aber teils langjährige, wasserrechtliche Planungen nötig. |

Warum Moore die besseren Wälder sind

Marina Weishaupt, The Walt Disney Company (Germany) GmbH

Moore sind unsere größten Kohlenstoffspeicher (zum besseren Lesen das Bild anklicken)

Quelle: FNR - Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V.

Moorböden für Klimaschutz: Neue Übersicht der organischen Böden

Jonas Haberkorn, BUILTWORLD GmbH

Wiedervernässung von Mooren: Ein Baustein im Kampf gegen die Klimakrise

Heinrich-Böll-Stiftung

Moore sind wichtig für das Klima

ARD Mediathek |

Anbau von Biomasse zum Heizen und Beweidung mit Wasserbüffeln:

Paludikultur (land- und forstwirtschaftliche Nutzung nasser Hoch- und Niedermoore)

ermöglicht nachhaltige und lukrative Moornutzung

Quelle: Eimermacher/stockmarpluswalter

Moore und Energie: Verbrannte Erde

Monika Hohlbein, Helmholtz-Klima-Initiative

|

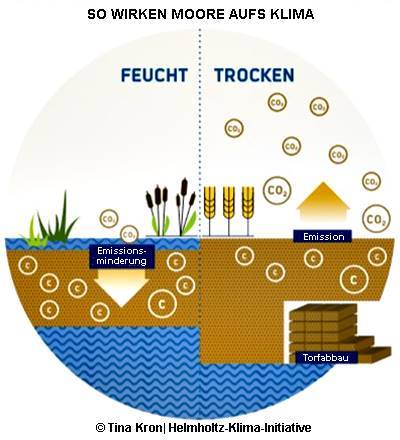

So wirken Moore aufs Klima

Quelle: Tina Kron | Helmholtz-Klima-Initiative

Fakten zum Klima: Wozu brauchen wir Moore?

Tina Kron, Helmholtz-Klima-Initiative |

Naturnahe Moore schützen das Klima

Feuchte Moore speichern CO2 aus der Atmosphäre in Form von Kohlenstoff (C), denn die Reste von Tieren, Pflanzen und anderen Organismen werden im feuchten Boden nichtvollständig zersetzt.

Dadurch entsteht Torf, ein Sediment mit viel Kohlenstoff (C). Es wurde lange als Brennmaterial und als Zusatz in der Pflanzenerde genutzt.

Fast 30 % des im Boden gespeicherten Kohlenstoffs befindet sich in Mooren.

98 % der Moore in Deutschland wurden trockengelegt !

Die Entwässerung von Mooren verstärkt den Klimawandel.

Für die Landwirtschaft und den Torfabbau wurden viele Moore trockengelegt. Dadurch gelangt Sauerstoff an das organische Material voller Kohlenstoff (C).

Es wird von Mikroben zersetzt, die dabei CO2 produzieren. Der gelagerte Kohlenstoff wird zum Treibhausgas, das die Atmosphäre aufheizt. Quelle: Tina Kron, Helmholtz-Klima-Initiative |

|

|

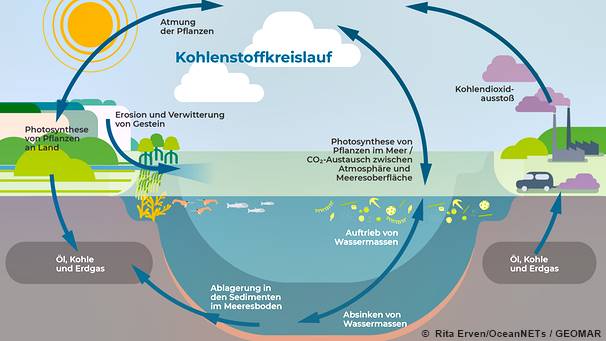

| Speicherung von CO2 im Ozean |

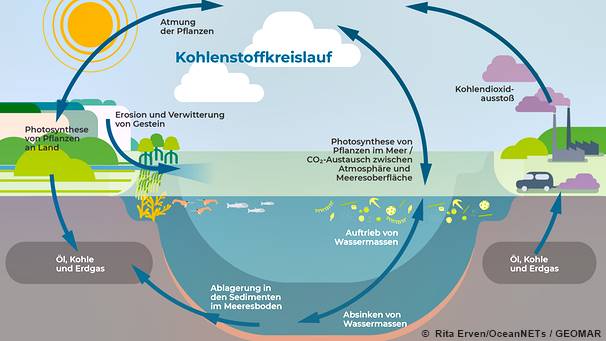

Die sogenannte marine Kohlenstoffpumpe (physikalische Pumpe) sorgt dafür, dass CO2 in die Tiefen des Ozeans gelangt und dort für hunderte Jahre gespeichert wird. Das passiert über ein physikalisches Prinzip. Das Kohlendioxid löst sich zunächst im Oberflächenwasser und gelangt über Strömungen und Wasserumwälzungen in die Tiefsee.

Die steigenden Temperaturen könnten auch die physikalische Pumpe bedrohen. Steigt die Temperatur der oberen Wasserschichten immer mehr, dann wird möglicherweise auch die Durchmischung mit den kälteren, tieferen Wasserschichten schwieriger. Dadurch würde auch weniger CO2 in die Tiefsee gelangen.

Außerdem beeinflussen verschiedene Entwicklungen die Kapazität der Meere, weiterhin als CO2-Speicher zu fungieren. Dazu gehört die Versauerung. Sobald CO2 ins Wasser gelangt, wandelt es sich in andere chemische Verbindungen um. Zum größten Teil reagiert es mit Wasser und Karbonat zu Hydrogenkarbonat. Dadurch wird das Karbonat im Wasser weniger, der pH-Wert sinkt, der Ozean wird saurer.

Die Versauerung der Meere durch die Treibhausgasemission hat weitreichende Folgen für ein komplexes Ökosystem. |

Marine Kohlenstoffpumpe - Der Ozean als CO2-Speicher

Constanze Álvarez, ARD alpha

|

Aber CO2 gelangt nicht nur durch einen physikalischen Prozess in die Tiefsee, sondern auch über einen biologischen Prozess. Dabei nehmen winzige, an der Wasseroberfläche schwimmende Algen CO2 auf und nutzen es zum wachsen. Bei der Photosynthese nutzt Phytoplankton die Energie der Sonne, um mit dem gasförmigen CO2 aus der Atmosphäre Biomasse aufzubauen. Stirbt das Phytoplankton ab, sinkt es hinab auf den Meeresboden und damit auch das in ihm gebundene CO2. Die abgestorbenen winzigen Teilchen bilden dabei Klümpchen, beispielsweise mit Fischkot zusammen. Experten nennen das klebrige Gemisch "Meeresschnee". |

.Die Rolle des Meeres als größter CO2-Speicher

maribus gGmbH

Das Potential des Ozeans als CO2-Speicher nachhaltig nutzen

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Ökosystem Meer in Gefahr - Ozeane werden warm und sauer

ARD alpha |

Braunalgen (Fucoidan)

|

Der Blasentang, und hier besonders die Braunalgen (Phaeophyceae), übertreffen die CO2-Aufnahme die Wälder an Land und spielen deswegen eine entscheidende Rolle für die Kohlenstoffspeicherung.

Die Algen nehmen Kohlendioxid aus der Luft auf und nutzen den darin enthaltenen Kohlenstoff für ihr Wachstum. Bis zu einem Drittel des aufgenommenen Kohlenstoffs geben sie wieder ins Meerwasser ab (in Form zuckerhaltiger Ausscheidungen). Derr Schleimstoff (Fucoidan) der Braunalgenart "Blasentang" macht etwa die Hälfte der Ausscheidungen aus. Zudem ist Fucoidan so komplex, dass es nur schwer für andere Organismen nutzbar ist. So kommt es, dass der Kohlenstoff im Fucoidan nicht so schnell wieder in die Atmosphäre gelangt. Je nachdem, wie diese aufgebaut sind, werden sie entweder schnell von anderen Organismen genutzt oder sinken auf den Meeresgrund. |

|

Braunalgenschleim ist gut fürs Klima

Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.

Ungewöhnliche CO2-Speicher - Mit Algenschleim gegen den Klimawandel

Marina Weishaupt, The Walt Disney Company (Germany) GmbH |

|

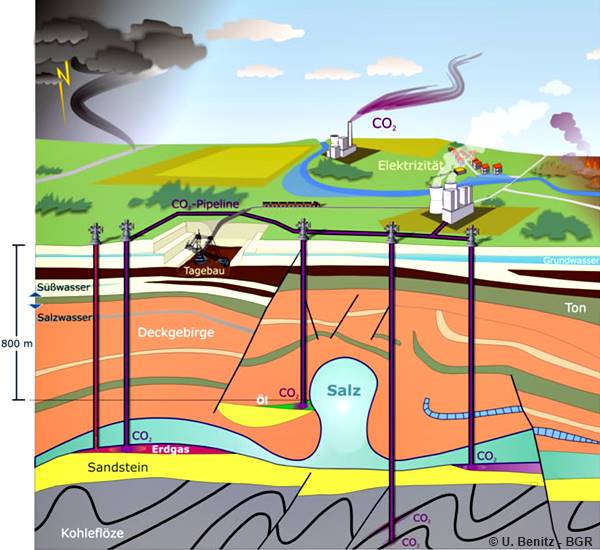

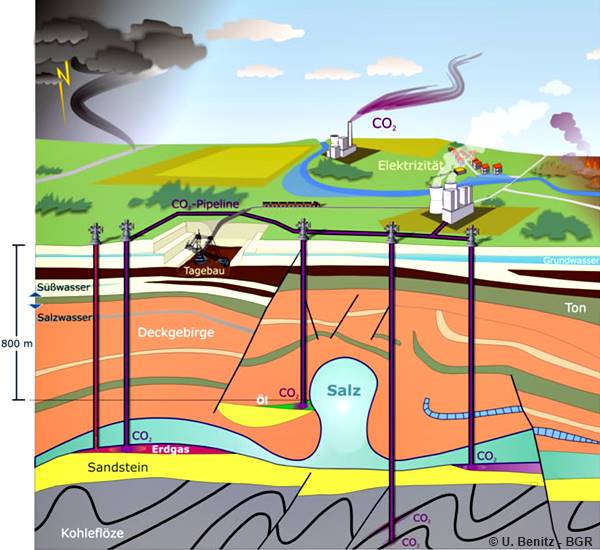

| Unterirdische Speicherung von CO2 - CCS-Technologie |

CCS steht für Carbon (Dioxide) Capture and Storage (Abscheidung und Speicherung von CO2). Die CCS-Technologie besteht aus den Prozessschritten "Abscheidung, Transport und Speicherung" von CO2. Die Grundidee ist, das aus fossilen Brennstoffen abgeschiedene CO2 dorthin zurückzubringen, wo es herkommt, in den tiefen geologischen Untergrund. Es soll dauerhaft der Atmosphäre entzogen werden. Damit die Speicherung von CO2 im Untergrund klimawirksam ist und nachteilige Folgen für Mensch und Umwelt ausgeschlossen werden können, muss das Treibhausgas für mehrere Jahrtausende unter der Erde verbleiben. |

. .

Die CCS-Technologie besteht aus den Prozessschritten Abscheidung, Transport und Speicherung in tiefen geologischen Formationen.

Quelle: BGR

|

Da die Abscheidung des Kohlendioxids technisch sehr aufwändig ist, kommen nur große ortsfeste Industrieanlagen und Kraftwerke für diese Technologie in Frage. In Kraftwerken werden derzeit drei Verfahren erprobt: |

• die Abscheidung des CO2 aus dem Rauchgas nach der Verbrennung

• die Abscheidung des CO2 aus dem Brennstoff vor der Verbrennung

• die Verbrennung mit reinem Sauerstoff (Oxyfuel-Verfahren)

|

Bei allen Verfahren wird ein höherer Energieeinsatz benötigt, was zu einem Mehrverbrauch von Rohstoffen, einem verringerten Kraftwerkswirkungsgrad und dadurch zu gesteigerten Stromerzeugungskosten führt.

Nach der Abscheidung muss das CO2 zu den Injektionsbohrungen am Speicherstandort gefördert werden. Für den Transport größerer Gasmengen ist eine Pipeline die günstigste Variante. Die Trassenführung sollte möglichst entlang bestehender Pipelines erfolgen, um Aufwand und Kosten zu begrenzen. |

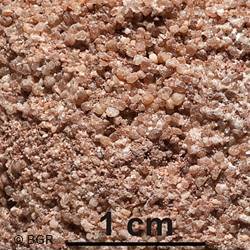

. .

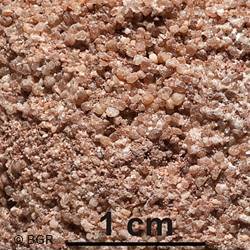

So sieht ein Speichergestein

in Nahaufnahme aus.

Quelle: BGR

|

Speichermöglichkeiten

Erschöpfte Erdgasfelder und tiefe Salzwasser führende Grundwasserleiter (salinare Aquifere) werden als die wichtigsten Speichermöglichkeiten für CO2 in Deutschland angesehen. Erschöpfte Erdgaslagerstätten bieten günstige Speichermöglichkeiten, da die Deckschichten erwiesenermaßen über Jahrmillionen Gase zurückhalten können, der Untergrund bereits gut bekannt ist und vorhandene Infrastruktur genutzt werden kann. Ehemalige Erdöllagerstätten sind aus ähnlichen Gründen ebenfalls gut geeignet, in Deutschland aber zu klein, um einen nennenswerten Beitrag zur CO2-Speicherung leisten zu können. Aufgrund ihrer weiten Verbreitung haben tiefe salinare Aquifere das größte Speicherpotential für die Verpressung von CO2.

Was ist CCS? - BGR |

|

Abgeschlossene Speicherprojekte:

• BW Speichermöglichkeiten BW

• CASTOR European CASTOR project on the capture and geological storage of CO2

• CO2-Aquifer Einfluss struktureller Heterogenitäten auf die Speicherkapazität von Kohlendioxid in Aquiferporenspeichern

• CO2STORE Salinare Aquifere in Nordost-Deutschland

• CSEGR Carbon Sequestration with Enhanced Gas Recovery

• DYNAMIS Abscheidung und Speicherung von CO2 in Europa

• GeoCapacity Informationssystem zur Lage von CO2. Quellen und Speichermöglichkeiten

• GESTCO Geological Storage of CO2 from fossil fuel combustion

• NRW Speichermöglichkeiten in NRW

• Regionale Druckauswirkung der CO2-Speicherung in salinaren Aquiferen

• UFOPLAN 2003 Bewertung von Verfahren zur CO2 Abscheidung und Deponierung

• Informationssystem Speichergesteine für den Standort Deutschland – eine Grundlage zur klimafreundlichen geotechnischen und energetischen Nutzung des tieferen Untergrundes (Speicher-Kataster Deutschland)

• Geothermie−Atlas zur Darstellung möglicher Nutzungskonkurrenzen zwischen CCS und tiefer Geothermie |

Risiken der CO2-Speicherung - UBA

Gesetz zur Demonstration der dauerhaften Speicherung von Kohlendioxid |

|

| Pflanzenkohle ist kein Brennstoff |

|

Das Heizen mit Holz wird zur Zeit zunehmend als Alternative zu Erdgas und Heizöl

EL eingesetzt. Hier spielt wohl in erster Linie der Preis eine Rolle. Leider besteht auch immer noch die weit verbreitete Meinung, dass die Verbrennung von Holz (Scheitholz, Hackschnitzel, Pellets, Holzbriketts) klimaneutral sein soll. Die Holzverbrennung produziert aber neben Feinstaub- und Geruchsemissionen auch CO2- und andere klimarelevante Emissionen (z. B. Methan [CH4], Lachgas [N2O]). |

Gehölze und Bäume bzw. Wälder sind eine Kohlenstoffsenke. Sie nehmen CO2 aus der Atmosphäre auf und binden bzw. speichern den Kohlenstoff im Holz. Es besteht immer noch die Meinung, dass nach dem Fällen und Verbrennen von Holz und Holzabfällen der Vorgang "klimaneutral ist, weil ja neue Bäume und Gehölze nachwachsen. Nur dauert das deutlich länger, als den Rohstoff zu verheizen.

Es ist also sinnvoll, Holz und andere Biomassen so einzusetzen, dass der gespeichete Kohlenstoff weiter bestehen bleibt. Hier bietet sich neben der Verwendung im Hausbau und in Möbel die Herstellung von Pflanzenkohle an, die vielseitig eingesetzt werden kann.. |

|

Quelle: Fachverband Pflanzenkohlen e.V.

|

|

Pflanzenkohle (Biokohle [Biochar], Schwarzerde) ist kein Brennstoff. Im Gegenteil, man kann mit Pflanzenresten (trockene Biomasse [Holzschnitt, Pflanzenreste, Küchenabfälle, Grünschnitt]) langfristig Kohlenstoff speichern und dadurch das Klima schützen. Außerdem haben sie, fachkundig eingesetzt, positive Eigenschaften auf den Boden und das Pflanzenwachstum.

Da Pflanzenkohle eine verkohlte Biomasse ist, die durch das Verbrennen unter Sauerstoffauschluss (Pyrolyse) oder Karbonisierung produziert und nicht zur Verbrennung benutzt wird, ist sie keine Holzkohle, da diese nur aus Holz hergestellt wird.

Pflanzenkohle – was ist das?

Fachverband Pflanzenkohlen e.V. |

|

Pflanzliche Biomasse vor und nach der Pyrolyse

Quelle: Fachverband Pflanzenkohlen e.V.

|

|

Das Besondere an der Pflanzenkohle ist, sie lässt sich auch ohne jede Investition und allein mit natürlichen Baumaterialien herstellen. Mit dem "Erd-Kon-Tiki" lässt sich nach ca. 1 Stunde Zeitaufwand die erste Pflanzenkohle herstellen. Wer auf eine fertige Technologie zurückgreifen möchte, kann ab ca. 1000 Euro eine manuelle Kleinanlage erwerben.

Manuelle Jedermann-Anlagen

Für Profis (Landwirt*innen, Kommunen, Nutzer im industriellen Maßstab) eignen sich automatisierte Großanlagen, die nur einen geringen Personalaufwand erfordern. Diese Anlagen verfügen über geprüfte Abgassysteme. Die dort anfallenden Öle können abgeschiedenen und stofflich oder energetisch verwendet werden können.

Industrielle Produktionsanlagen |

|

Pyrolyse ist im weitesten Sinne die Zersetzung von organischem Material in Moleküle und Elemente, unter Zuhilfenahme von hohen Temperaturen. Am häufigsten wird das Pyrolysekonzept jedoch bei der künstlichen Karbonisierung angewendet – die Aufkohlung organischer Stoffe durch thermische Verarbeitung von Biomasse ohne Luftzufuhr, bei einer Temperatur von 430 - 950 °C. Dabei ist es möglich feste (Biokohle), flüssige und gasförmige Produkte auf speziellen Geräten zu erhalten. Organische Abfälle (Scheitholz, Sägemehl, Gras, Laub, Teile von Bäumen und Sträuchern, Industrieabfälle, Abfallprodukte) und viele weitere Materialien können als Biomasse dienen.

Zur Herstellung von Biokohle wird das Karbonisierungsverfahren angewendet. Unabhängig von dem Karbonatisierungsverfahren wird die Biomasse zuvor dekontaminiert.

Die Wahl des Umwandlungsprozesses hängt von der Art und Menge der Biomasse und der gewünschten Form des Endprodukts ab. Auch die Energiegewinnung spielt bei der Wahl des Prozesses eine gewichtige Rolle.

Karbonisierungsanlagen haben ein hohes Maß an Flexibilität. Verschiedene Rohstoffe können verwendet werden, um große Mengen hochwertiger Biokohle herzustellen. Der Produktionsprozess zeichnet sich durch nahezu 100%-ige Kohlenstoffeffizienz aus, denn der Hauptteil des Kohlenstoffs aus organischer Biomasse wird in Biokohle umgewandelt.

Die automatisierten und kontrollierten SPSC-Retortenanlagen produzieren nicht nur hochwertige Kohlenstoffprodukte durch Aufbereitung von Bioabfällen, sondern erzeugt auch CO2-neutrale Wärme und Energie mit geringen Emissionen. Die Biomasse oxidiert bzw. brennt nicht aus. Gleichzeitig wird Pyrolysegas erzeugt, das in die spezielle Brennkammer eingeleitet wird, um Energie zu generieren. Diese wiederum kann auf verschiedene Art und Weise genutzt werden.Quelle: SPSC GmbH |

Pyrolyse / Karbonisierung - SPSC GmbH |

Schema einer Pyrolyse von Holzschnitzeln - Video - Infra Trace GmbH

Ein zentraler Schlüssel zum Klima - Infra Trace GmbH

|

Carbo-CAP-TEC

Die Carbo-Force Anlagen der Preetzer Firma Carbo-FORCE GmbH zur Herstellung von Pflanzenkohle (Biochar - Biokohle) ermöglichen durch lange Laufzeiten (bis 8000 Stunden pro Jahr) eine bestmögliche Auslastung. Eine integrierte Fernüberwachung erlaubt zudem Leistungsüberprüfung und -optimierung zu jeder Zeit, an jedem Ort.

Ein individuell einstellbarer, breiter Temperaturbereich innerhalb des CAP-TEC-Reaktors kann eine Vielzahl organischer und teils komplexer Inputstoffe verarbeiten. Von Altholz, über Gärreste, bis Klärschlamm sind Carbo-FORCE Anlagen individuell anpassbar und wartungsarm.

Nur zum Start des Verbrennungsprozesses und für externe Geräte wird Energie benötigt. Das CAP-TEC Verfahren benötigt im laufenden Betrieb keine externe Energie und operiert somit beinahe autark. Der Anspruch ist, die Kohlenstoffbindung soll ohne Energieaufwand möglich werden. |

Neben den zur Zeit noch hohen Kosten ist die Gesetzeslage (wie z. B. auch bei der Biogasherstellung und anderen erneuerbaren Energien [z. B. Windkraftanlagen]) ein weiteres Hemmnis. In Deutschland darf Pflanzenkohle (Biochar), die nur aus Holz gewonnen wurde, landwirtschaftlich genutzt werden. Eigentlich sollten alle Abfall- und Reststoffe darauf überprüft werden, wie gut sie Kohlenstoff binden. |

Laut Carbo-Force kann viel mehr pyrolisiert werden, als in Deutschland momentan noch erlaubt ist.

Quelle: Carbo-FORCE GmbH

Pflanzenkohle: Wertvoller Stoff gegen die Erderwärmung - Norddeutscher Rundfunk

|

|

Neben Biochar (Biokohle), produzieren die Carbo-Force Anlagen Energie in verschiedenen Formen. Im Prozess wird weitaus mehr Wärmeenergie erzeugt, als für den Carbonisierungsprozess benötigt wird. Restwärme kann daher problemlos als Fernwärme genutzt, oder als Wasserdampf über ein Blockheizkraftwerk in Strom, zum eigenen Verbrauch oder zur Einspeisung ins Netz, umgewandelt werden.

Gleichzeitig wird im Prozess Schwelgas freigesetzt, das nur zum Teil für die partielle Oxidation und Direktbefeuerung benötigt wird. Überschüssiges Gas wird abgeführt und kann als Produktgas für die Energieerzeugung und andere Zwecke genutzt werden.

Die Carbo-FORCE-Anlage reduziert den CO2-Ausstoß, indem das Treibhausgas in der Biochar dauerhaft gebunden wird. Damit produziert die Anlage aktiv Carbon Credits (handelbare Zertifikate), die am Markt anboten oder für die Erreichung interner Klimaziele, genutzt werden können.

Der in Form von Biochar gebundene Kohlenstoff gilt als ein zukunftsweisender Einsatzstoff. In der Landwirtschaft kann er als Bodenverbesserer und Futterkohle verwendet werden. Seine wasserspeichernde Eigenschaft kann helfen, die grüne Infrastruktur von Städten zu schützen und findet sogar Einsatz im nachhaltigen Bausektor.

Die Carbo-CAP-TEC Anlagen können eine große Bandbreite verschiedener Inputstoffe abdecken, um sich optimal an regionale Versorgungslagen und Entsorgungsszenarien anzupassen. Die verwendbaren Inputstoffe reichen von (Alt-)Holz, über Pferdemist, Hühnerkot bis hin zu Gärresten oder Klärschlamm. Beinahe alle organischen Stoffe können verwertet werden.

Im Gegensatz zu den meisten Pyrolysemethoden, können auch korrosive Inhaltsstoffe problemlos carbonisiert werden. Eine Abgasrezirkulierung verhindert hier ein Verschlacken der Brennkammer.

Carbo-CAP-TEC - Kohlenstoff neu entdecken

Carbo-FORCE GmbH

|

|

Pflanzenkohle ist ein richtiges Wundermittel. Sie kann CO2 binden, sie kann als Dünge- und Futtermittel sowie Bodenverbesserer dienen. Bereits vor über 2.000 Jahren wurde sie von indigenen Völkern aus Südamerika verwendet.

Im ersten Schritt wird ausgewählt, welche Biomasse verbrannt werden soll. Wir empfehlen vor allem alte Äste zu verbrennen, beispielsweise von Obstbäumen. Meist fällt beim Schnitt der Bäume einiges an Holz an. Dieses muss man keinesfalls wegschmeißen, sondern kann es ganz bequem weiterverwenden, um Pflanzenkohle herzustellen. Dabei ist wichtig, dass die Biomasse trocken ist, bevor man mit dem Verfahren beginnt.

Wie stelle ich Pflanzenkohle her? |

Pflanzenkohle abkülen lassen

Quelle: Naturefund e. V.

Pflanzenkohle - Naturefund e. V.

|

|

Pflanzenkohle – Wirksamer Klimaschutz trotz Hype?

Dierk Jensen, John Deere Walldorf GmbH & Co. KG

Pflanzenkohle hilft Klima und Boden

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Grundlagen Pyrolyse 1: Pflanzenkohle und ihre Klimawirkung

terrabc - Hubert Würsch, Verein agrikultura

Pflanzenkohle/Biokohle im Ackerbau

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF) |

|