Der Klimawandel (Klimawechsel - Klimaänderung) bezeichnet Erwärmung, aber auch die Abkühlung, des Klimas auf der Erde über einen mehr oder weniger langen Zeitraum. Dieser Vorgang darf aber nicht mit dem Wetter (eine tagtäglich kurzfristige, aktuelle Veränderung der Temperatur) verwechaelt werden. Der Klimawandel beschreibt die langfristigen Veränderungen von Faktoren (Temperatur, Niederschlag, Luft- und Meeresströmungen).

Das Klima hat sich in erdgeschichtlichen Zeiträumen häufig stark gewandelt. Vor etwa 100 Millionen Jahren war es auf der Erde deutlich wärmer. Die atmosphärischen CO2-Konzentrationen lagen damals um ein Vielfaches höher als heute. Nach einer starken Abkühlung wechseln seit nunmehr 2 bis 3 Millionen Jahren Eiszeiten und Warmzeiten einander ab. Bei dem Betrachten eines Zeitraums von hunderten bis zu tausenden von Jahren, befinden wir uns (erdgeschichtlich gesehen) seit etwa 10.000 Jahren in einer Warmzeit.

Die Veränderungen wurden in den letzten Jahrzehnten durch zahlreiche Studien und Beobachtungen weltweit nachgewiesen. Hier sind die langfristigen Trends entscheidend. Für die globale Erderwärmung ist vor allem das Verhalten der Menschen ausschlaggebend, denn das Klima hat sich noch nie so schnell erwärmt, wie in der Zeit seit der industriellen Revolution.

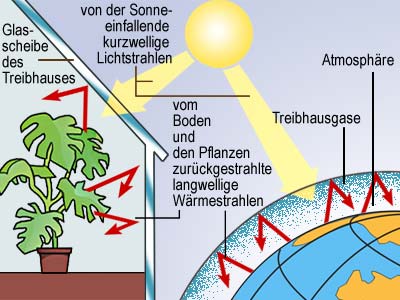

Nur wenn der natürliche Treibhauseffekt die Temperaturen auf dem erforderlichen Niveau hält, ist das Leben auf der Erde möglich. Von den Sonnenstrahlen, die die Atmosphäre erreichen, werden einige wieder zurück in den Weltraum reflektiert, während andere die Atmosphäre passieren und von der Erde absorbiert. Dadurch erwärmt sich die Erdoberfläche. Von der Erde wird Wärme nach außen abgestrahlt und von den sich in der Erdatmosphäre befindlichen Gasen (Treibhausgase) absorbiert. Dieser Prozess hindert die Wärme daran, in den Weltraum zu entweichen und sorgt somit für eine Durchschnittstemperatur von ca. +15°C anstelle von -19°C.

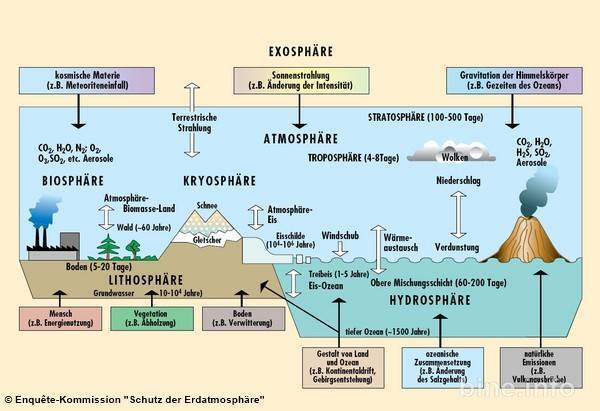

Daneben gibt es auch interne Klimaschwankungen, die nicht durch äußere Antriebe (Änderungen der Sonnenstrahlung, der Zusammensetzung der Atmosphäre, der Beschaffenheit der Erdoberfläche) hervorgerufen werden. Diese entstehen durch Wechselwirkungen in und zwischen den einzelnen Subsystemen des Klimasystems (zwischen Atmosphäre, Hydrosphäre [Ozeane, Seen, Flüsse], Kryosphäre [Eis und Schnee], Lithosphäre [Boden und Gesteinsschichten]) und Biosphäre (Pflanzen und Tiere]). Ein Beispiel dafür ist das El Niño-Phänomen im tropischen Pazifik, eine starke, kurzfristige, interne Klimaschwankung. El Niño (spanisch: das Christkind) ist ein Ereignis, bei dem (beginnend um die Weihnachtszeit) die Oberflächentemperaturen des Ozeans in einem großen Gebiet im tropischen Pazifik ungewöhnlich erhöht sind. Die Änderung der Meeresoberflächentemperaturen hat Folgen für die atmosphärische Zirkulation. Dabei kommt es in Regionen Südamerikas, in denen sonst Trockenheit herrscht, zu starken Niederschlägen mit Überschwemmungen, während in Indonesien und Australien Dürren auftreten, die teils verheerende Wald- und Buschbrände nach sich ziehen.

Die direkten Folgen des menschenverursachten Klimawandels sind

• steigende Maximaltemperaturen und Minimaltemperaturen

• Rückgang des arktischen und antarktischen Meereises und der Schneebedeckung

• höhere Meerestemperaturen und steigender Meeresspiegel

• Ausfall von Meeresströmungen (z. B. Golfstrom)

• zunehmende Starkniederschläge (Starkregen und Hagel) und (Erdrutsche, Muren, Bergstürze)

• Zunahme des Anteils heftiger tropischer Wirbelstürme

• Zunahme von Trockenheit und Dürre (Waldbrände, Wüstenbildung)

• Verlust von Wäldern, Sümpfen und Mooren (CO2-Speicher)

• Gletscherschwund und Gletscherrückgang

• tauender Permafrost und freisetzen von Methan (CH4) und (Erdrutsche, Muren, Bergstürze)

Die indirekten Folgen des Klimawandels sind

• Zunahme der Hunger- und Wasserkrisen sonders in Entwicklungsländern

• Gesundheitsrisiken durch Zunahme der Häufigkeit und Intensität von Hitzeextremen

• Anpassungsnotwendigkeit in vielenen Bereichen (z. B. Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Energiewirtschaft, Infrastruktur, Tourismus, Leben in Städten)

• Verlust an Biodiversität durch begrenzte Anpassungsfähigkeit und -geschwindigkeit von Flora und Fauna

• Existenzbedrohung durch Überschwemmungen und Waldbrände

• wirtschaftliche Folgen für die Beseitigung der Klimafolgeschäden

• weitere Verbreitung von Schädlingen und Krankheitserregern

• Ozeanversauerung durch erhöhte HCO3-Konzentrationen (Bicarbonat) im Wasser als Folge erhöhter CO2-Konzentrationen

Ein komplexes Gefüge – das Klimasystem der Erde - maribus gGmbH

Häufige Fragen zum Klimawandel + Den Klimawandel gesund meistern

- BMUV - Umweltbundesamt

Heißzeit - Wege aus der Klima-Katastrophe - Video - Wissen - 3Sat

Vulkane und Klimawandel – gibt es einen Zusammenhang?

euronews

Extremwetterereignisse

Extremwetterereignisse werden als Folge der globalen Erhöhung der Durchschnittstemperatur von 1 °C angesehen. Dies kann durchaus große Auswirkungen auf Faktoren haben, die das Wetter beeinflussen.

• Hohe Temperaturen führen zu einer erhöhten Wasserverdunstung aus Böden, Pflanzen oder Wasserflächen. Das kann die Häufigkeit und Intensität von Dürren beeinflussen.

• Erwärmt sich die Atmosphäre, kann sie potenziell mehr Wasserdampf speichern. Heutzutage enthält unsere Atmosphäre schätzungsweise 4 % mehr Wasserdampf als noch vor 40 Jahren. Die Folge sind extreme Niederschläge (Starkregen), die sich merklich erhöhen.

• Auch die sogenannten Oberflächentemperaturen der Ozeane stehen in Verbindung mit Extremwettern. So haben Veränderungen dieser Temperaturen Unregelmäßigkeiten in der atmosphärischen Zirkulation von Niederschlägen verursacht, wodurch es in bestimmten Teilen der Welt vermehrt zu Dürren kommen kann.

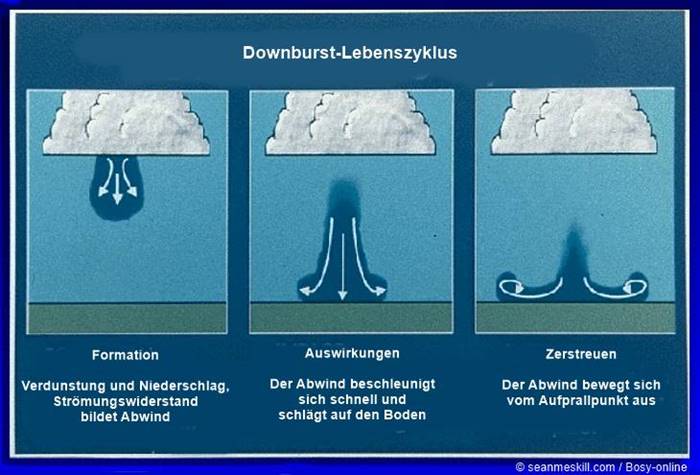

• Besondere Extremereignisse sind Fallböen (Downbursts). Dabei kommen starker Regem, Gewitter und starker Sturm zusammen.

Es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse, dass sich einige Wetterbedingungen bereits verschoben haben. So sind z. B. kalte Nächte weltweit zurückgegangen, während warme Nächte zugenommen haben. Dürren, die Intensität von Stürmen sowie Hitzewellen haben zugenommen und werden dies voraussichtlich auch weiterhin tun. Forscher*innen erwarten, dass die meisten Kategorien von extremen Wetterereignissen durch die globale Erwärmung weiterhin zunehmen werden. Ausnahme sind Kältewellen. In Mitteleuropa sind neue Hitzerekorde im Sommer seit geraumer Zeit zur Normalität geworden.

Es ist aber wichtig zu betonen, dass der Klimawandel nie die einzige Ursache eines Extremereignisses ist. In unseren chaotischen Wettersystem haben alle Wetterereignisse immer mehrere Ursachen. Attributionsstudien (Zuordnungsforschung) identifizieren stattdessen, ob der Klimawandel eine dieser Ursachen ist, und wenn ja, wie sehr Häufigkeit und Intensität eines Extremwetters durch den menschengemachten Klimawandel verändert worden sind.

Dazu lassen Forschende ihre Klimamodelle mögliches Wetter in zwei Szenarien berechnen. Einerseits für eine (hypothetische) Atmosphäre, die nicht vom Menschen verändert wurde, und andererseits für eine (die tatsächliche) mit erhöhtem Treibhausgasgehalt.

Behauptung: "Der Zusammenhang von Extremwettern und Klimawandel

ist nicht eindeutig belegt"

Linda Fischer, klimafakten.de

Der Klimawandel und Extremwetterereignisse: einfach erklärt

LAMILUX Heinrich Strunz Holding GmbH & Co. KG

Elementarversicherung - Elementarschadenversicherung - Naturgefahrenversicherung

Mit den zunehmenden Extremwetterereignissen (Überschwemmung durch Starkregen, Hagelschlag, Fallböe [Downburst], Rückstau von Wasser aus Ableitungsrohren, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch) wird der Ruf nach einer (verpflichtenden) Elementarversicherung bzw. Elementarschadenversicherung (Naturgefahrenversicherung) immer lauter. Inwieweit diese Risikoregionen noch anzuwenden sind, das wird zunehmend diskutiert. |

|

Versicherungsschutz gegen Elementarschäden

Verbraucherzentrale NRW e.V.

Elementarversicherung

Allianz Deutschland AG

Elementarversicherung: Auf Nummer sicher gehen

HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG

Hitze

Als extreme Hitze werden Wetterbedingungen bezeichnet, die durch hohe Temperaturen, unbehinderte Sonneneinstrahlung, schwachen Wind und feuchte Luft (Schwüle - hohe relative Feuchte) gekennzeichnet sind. Sie führen zu einem besonders starken Wärmeempfinden der Menschen. In Mitteleuropa spricht man bei Tagen mit einer Tageshöchsttemperatur von über 25 °C von einem Sommertag, bei über 30 °C von einem heißen Tag (Hitzetag, Tropentag) und bei über 35 °C von einem Wüstentag. Bei Hitze kann das körpereigene Kühlsystem überlastet werden. Als Folge von Hitzebelastung können bei empfindlichen Personen Regulationsstörungen und Kreislaufprobleme auftreten. Typische Symptome sind Kopfschmerzen, Erschöpfung und Benommenheit.

Heiße Tage mit Lufttemperaturen über 30 °C und Tropennächte, in denen die Lufttemperatur nicht unter 20 °C fällt, können für den menschlichen Organismus eine große Belastung darstellen, insbesondere, wenn zudem eine hohe relative Luftfeuchte herrscht und wenig oder gar kein Wind geht. Denn bei hohen Temperaturen und eine relative Feuchte über 50 % muss das körpereigene Kühlsystem vermehrt Anstrengungen unternehmen, um die normale Köpertemperatur von ca. 37 °C zu halten. Diese zusätzlichen Belastungen des Herz-Kreislaufsystems sowie ein möglicher Flüssigkeitsmangel durch verstärktes Schwitzen können zu hitzebedingten Erkrankungen (z. B. Hitzeerschöpfung, Hitzekrämpfen, einem Hitzschlag oder Austrocknung) führen, die zum Teil lebensbedrohlich sind.

Wichtig ist, die thermische Belastung der Menschen zu betrachten. Neben der Temperatur und die Luftzirkulation ist die Feuchte im Raum wichtig dafür, wie gut man schwitzen kann.

Nur dadurch kann das körpereigene Kühlsystem richtig arbeiten, wobei der Körper ca. 100 Watt Wärme abgibt.

Die Luftzirkulation kann in der Regel eine thermische Entlastung für den Menschen bringen. Abert die Wirksamkeit der Luftzirkulation hängt von der Gesamtkonstellation von Temperatur, Luftfeuchte und Windgeschwindigkeit ab. So kann ein etwas kühlerer, aber feuchterer Raum in der Regel als weniger belastend eingeschätzen werden als ein sehr warmer und trockenerer. Wenn die Luft im Innenraum am Abend, stark mit Feuchte angereichert ist, kann es häufig günstiger sein zu lüften, auch wenn die Lufttemperatur im Freien nur wenigüber der Innenraumtemperatur (1 °C, in Einzelfällen auch 2 - -3 °C) liegt. Bei Raumtemperaturen über 26 Grad Celsius sollte aber ein Ventilator Abhilfe schaffen. Nicht mehr sinnvoll, wird ein Ventilatorbetrieb angesehen, wenn sich die Temperatur ca. 35 °C nähert.

Hitze wirkt sich auf die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden aller Menschen aus. Besonders gefährdet bei Hitze sind aber Menschen, die bereits unter Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems oder Atemwegserkrankungen leiden, Menschen über 65 Jahre, Babys und Kleinkinder sowie Menschen, die sich z. B. berufsbedingt auch bei Hitze viel im Freien aufhalten.

Aufgrund der Gesamtkonstellation von Temperatur, Luftfeuchte und Windgeschwindigkeit ist sich die Fachwelt nicht einig, wie richtig gelüftet werden soll.

Was hilft bei Hitze?

• Räume richtig lüften

• Räume bechatten

• Luft im Zimmer bewegen (Ventilator, keine Fenster öffen)

• relative Luftfeuchte möglichst niedrig halten (< 50 % - vor dem Lüften ein Außen- und Innen-Hygrometer verwenden [evtl. durch Entfeuchtung])

• Klimaanlagen nicht zu kalt einstellen (nicht über 5 K zwischen Außen- und Innentemperatur)

• viel, nicht so kaltes Wasser trinken

• leichte Kost essen

• luftige Kleidung tragen

• Verdunstungskälte nutzen (Ventilator)

• lauwarm duschen statt eiskalt, nicht zu lange kalt baden

• Sport in die Morgen- oder späten Abendstunden verlegen

Zehn Tipps gegen Hitze - NDR - Norddeutscher Rundfunk

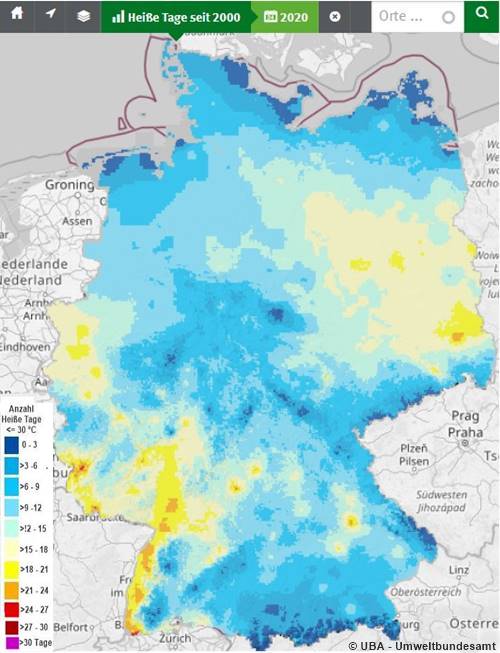

Interaktive Karte - Heiße Tage 2000-2020

Gesundheitsrisiken durch Hitze - UBA - Umweltbundesamt

Inzwischen wird auch die Bundesregierung aktiv. Die Sozialverbände und Karl Lauterbach fordern einen konkreten Hitzeschutzplan mit Maßnahmen gegen die Hitze in Deutschland. Vertretern von Ärzteschaft, Pflege, Sozialverbänden, Ländern und Kommunen trafen sich mit dem Gesundheitsminister. Gemeinsam wollen sie einen Hitzeschutzplan auf den Weg bringen. Darin geht es um die unterschiedlichen Schweregrade von Hitzeperioden und Hitzewellen. Je nach Temperatur soll es dann Hitzemaßnahmen in Deutschland geben. Lauterbach will diesen Maßnahmenkatalog in diesem Sommer vorstellen.

Hitzeschutz - Eine Handlungsstrategie für die Stadtentwicklung und das Bauwesen

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen

Millionen Menschen in Gefahr: Lauterbach treibt "Hitzeschutzplan" voran

dpa - ÖKO-TEST Verlag GmbH & Co. KG

Fragen und Antworten zu Hitzewellen - Bundesministerium für Gesundheit

Hitze Service für Kommunen - Bundesministerium für Gesundheit

Gesundheitliche Auswirkungen von Hitze - RKI

Gesundheitsrisiko Hitze - Bundesministerium für Gesundheit

Es wird heißer in Deutschland

Eine Verknüpfung des Klima-Michel-Modells mit den Ergebnissen der Klimaprojektions-Rechnungen bis 2100 ermöglicht es, die Zunahme der Anzahl der Tage mit extremer Wärmebelastung im Laufe des 21. Jahrhunderts zu quantifizieren.

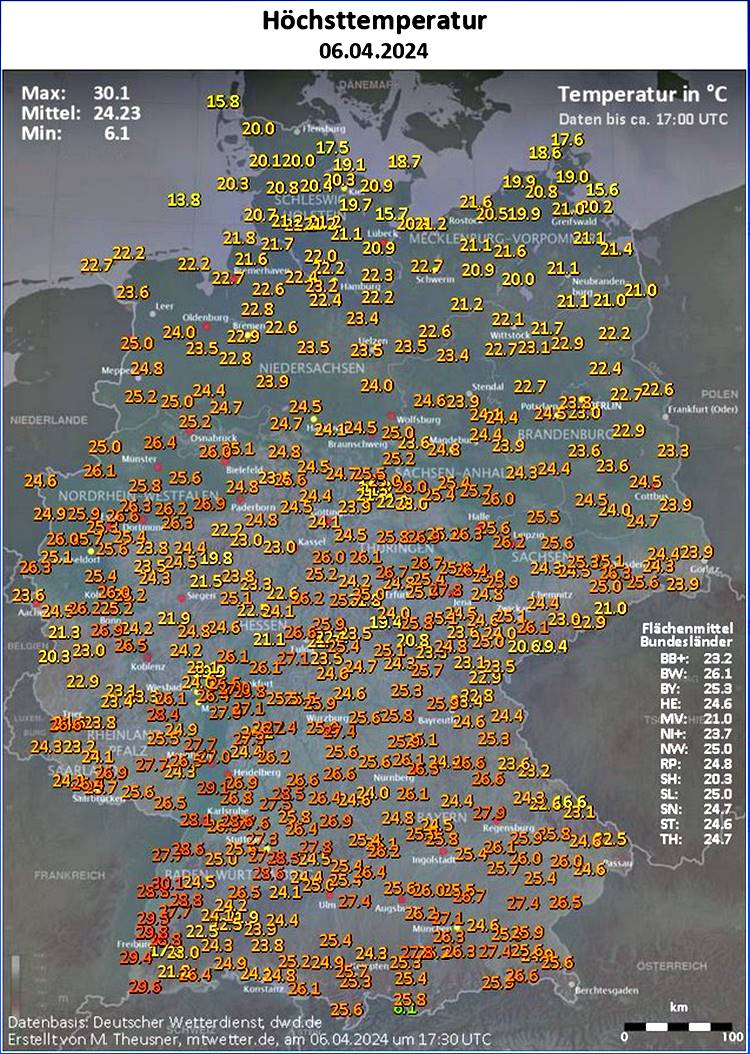

Änderung der mittleren jährlichen Anzahl der heißen Tage (Höchsttemperatur mindestens 30,0 °C) im Vergleich zum Zeitraum 1961 - 1990.

Die Änderungen wurden mit einem Ensemble von bis zu 19 Regionalen Klimamodellen berechnet. Sie gelten für das Emisssionsszenario A1B. Gezeigt wird das 50. Perzentil - also ein mittlerer Wert - aus allen Modellergebnissen.

Auch wenn die Ergebnisse auf Grund von Ungenauigkeiten in der Modellierung und lückenhaften Kenntnissen über die sich im Laufe des Jahrhunderts ändernden Eingags- und Randbedingungen noch eine erhebliche Schwankungsbreite aufweisen, gilt als gesichert, dass sich die Häufigkeit der jährlichen Anzahl von Tagen mit extremer Wärmebelastung in den meisten Regionen Deutschlands im Laufe des Jahrhunderts mindestens verdoppeln wird.

Hitzewelle - DWD

Hitzewarnkarte des Deutschen Wetterdienstes - DWD

Wie sich der Klimawandel auf die Gesundheit auswirkt

- Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)

Richtig Lüften bei Hitze

Hitze-Index

Dürre - Trockenflaute |

Unter Dürre versteht man einen Mangel an Wasser, der durch weniger Niederschlag und/oder eine höhere Verdunstung durch erhöhte Temperatur (oder Wind) als üblich verursacht wird. Je nach Andauer der Dürre wird diese entsprechend ihren Auswirkungen als

• meteorologische Dürre (ein bis zwei Monate trockener als üblich),

• landwirtschaftliche Dürre (zwei Monate und länger trocken, Ernteeinbußen),

• hydrologische Dürre (ab vier Monate, Grundwasser und Pegel betroffen)

• sozio-ökonomische Dürre (ab einem Jahr, Wassermangel bremst produzierende Wirtschaft)

bezeichnet, wobei andere Definitionen je nach Anwendungsbereich zusätzlich existieren.

Zunehmend wird über Trockenheit mit weitreichenden Folgen in verschiedenen Gebieten in Europa berichtet. Es wurde bereits in einigen europäischen Ländern Einschränkungen für die Wassernutzung, einzelne Orte sind ganz von der Wasserversorgung abgeschnitten. Wasserstände sinken, nicht nur in Flüssen mit drohenden Beschränkungen für den Schiffsverkehr, sondern auch in Fischteichen, worunter die Aquakultur und die Fischerei leiden. Wasserkraftwerke sind nicht oder nur eingeschränkt funktionsfähig, dies führt zu einer verringerten Stromversorgung und teils Stromausfällen.

Teilweise werden bereits Ernteausfälle gemeldet oder zumindest erwartet. Besonders prekär ist die Lage in Norditalien geworden, insbesondere in der Poebene. Der Po hat bereits erhebliches Niedrigwasser. Am 04. Juli 2022 wurde in mehreren Regionen Norditaliens der Notstand ausgerufen. Doch auch in Deutschland hat sich die Trockenheit bereits ausgewirkt, sowohl in der Landwirtschaft als auch auf die Wasserpegel einzelner Flüsse. Zahlreiche Städte und Landkreise haben die Wasserentnahme aus Flüssen, Bächen oder Seen auf bestimmte Tageszeiten beschränkt oder ganz untersagt. Quelle: DWD

Ausschlaggebend für die Trockenflaute bzw. Dürre sind die sich verändernde Wetterlage, Temperatur und Verdunstung.

Der DWD hat festgestellt, dass die Wetterlage sich verändert hat. Die zunehmenden Trockengebiete in Europa sind meist der relativ gut ausgedehnten Hochdrucklagen zuzuordnen. Diese zeigen sich dann auch als Abweichung von der mittleren Luftdruckverteilung eines Monats oder einer Jahreszeit. So war im Winter 2021/22 das Azorenhoch stark ausgeprägt und hatte sich auch weit bis nach Südwesteuropa ausgebreitet. Im Frühjahr 2022 herrschte dagegen über weiten Teilen Europas Hochdruckeinfluss vor, während sich das Azorenhoch abgeschwächt und zurückgezogen hatte.

Nicht nur der Niederschlag ist für die Trockenheit im Erdboden zuständig, auch die anderen Komponenten der Wasserbilanz müssen einbezogen werden. Hier ist vor allem die Verdunstung, die von der Strahlungsbilanz, der relativen Feuchte und der Windgeschwindigkeit abhängt. -Je trockener die Luft ist, umso mehr kann sie Wasser über die Verdunstung aufnehmen-. Höhere Temperaturen gibt es der Regel bei geringer Bewölkung, es entsteht eine höherer Strahlung und trockene Luft, was die Verdunstung steigert und gleichzeitig die Wasseraufnahmefähigkeit der Luft erhöht.

Eine weitere Folge der Trockenheit sind zunahmende Waldbrände, die oft aufgrund des Wassermangels nicht effektiv gelöscht werden können.

Der Temperatureinfluss aus der Anzahl der heißen Tage (Tagesmaximum mindestens 30 °C) ist ein Maß für die Dauer des Hitze- und damit des Trockenheitsstresses im jeweiligen Gebiet, und aus den betreffenden Anomalien dazu. Bereits im Mai 2022 war die Anzahl der heißen Tage in vielen Teilen Südeuropas größer als normal war, im Juni noch in weit größerem Ausmaß und auch in Mitteleuropa.

>>> Die Werte der letzten 14 Tage <<<

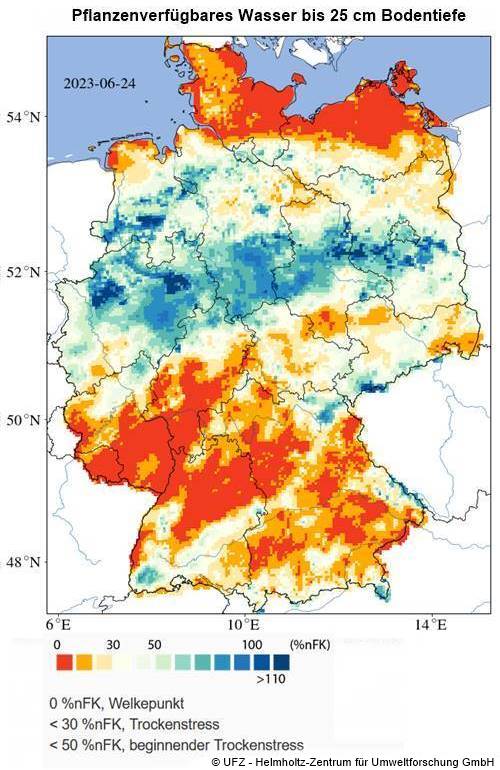

Der UFZ-Dürremonitor liefert täglich flächendeckende Informationen zum Bodenfeuchtezustand in Deutschland. Grundlage sind Simulationen mit dem am UFZ entwickeltem mesoskaligem hydrologischen Modell mHM (www.ufz.de/mhm).

Auf den Karten ist der tagesaktuellen Dürrezustand des Gesamtbodens und des Oberbodens zu sehen, der schneller auf kurzfristige Niederschlagsereignisse reagiert, sowie das pflanzenverfügbare Wasser im Boden.

Eine mehrjährige Serie von besonders trockenen und warmen Sommern hat es seit 2018 gegeben. In der Landwirtschaft fehlte Wasser zum Gießen und es kam zu kleineren Ernten mit Schäden in Milliardenhöhe. Die Zahl der Waldbrände ist gestiegen und die Erträge in der Forstwirtschaft sind gesunken. Die Wasserpegel in den Flüssen sanken. 2022 war die Schifffahrt auf dem Rhein eine zeitlang unmöglich. Manche Orte verboten sogar die Entnahme von Grundwasser, weil dieses stark abgesunken war.

Zur Zeit (Ende Juni 2023) sieht es in einigen Regionen sehr kritisch aus. So hat es z. B. bei mir auf Eiderstedt an der Nordseeküste seit Wochen nicht geregnet, die Gräben sind leer. Am 20.6.2023 gab es 3,1 l/m2 und heute (26.6.2023) waren es 0,7l/m2 und der starke Wind hat für eine schnelle Verdunstung gesorgt.

Dürre

Deutscher Wetterdienst

Trockenheit in Europa 2022

Deutscher Wetterdienst

Dürremonitor Deutschland

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH – UFZ

Wetterrückblick St. Peter Ording (Eiderstedt - Nordfriesland)

WetterKontor GmbH

Klimawandel im Norden: So steigen die Temperaturen in Ihrer Region

Lalon Sander, NDR

Wie sich Trockenheit auf Sturmböen auswirkt

Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz

|

Es stellt sich zunehmend die Frage, ob die Extremwetterereignisse (Hitze, Dürre, Starkregen, schwere Gewitter, orkanartige Windböen, Tornados und Hurrikans, Sturmfluten, Schneestürme bzw. Blizzards) etwas mit dem Klimawandel zu tun haben. Die beobachtete Häufung solcher Ereignisse kann inzwischen als Indiz dafür gewertet werden, dass die Annahme vieler Klimaforscher stimmt, dass das Extremwetter mit steigenden Temperaturen zunimmt. |

Windhose bzw. Wasserhose (Tornado) vor dem Eidersperrwerk. Dort war Windstille und kurz nach

der Aufnahme gab es einen kurzen starken Regenguss.

Wissenschaftler gehen davon aus, dass Starkniederschlagereignisse (sintflutartigen Regenfälle) mit der globalen Erwärmung zunehmen werden. Der DWD merkt dazu an, dass von 2001 bis 2019 fast jeder Ort Deutschlands von einem Starkregenereignis betroffen war, und Dauerregen besonders die Gebirgsregionen trifft. Sogar in heißen und trockenen Jahren gab es viele Starkregenereignisse (extremen Unwettern, Sturzregen). Starkregen fallen in bergigen Gegenden besonders heftig aus. Deshalb sind das Erzgebirge, der Alpenrand oder der Schwarzwald besonders betroffen. Das liegt daran, dass sich dort Regen- und Gewitterwolken besonders stauen und der Niederschlag dort dann intensiver fällt als anderswo.

Ursachen für Schäden durch einen Starkregen sind

• der Niederschlag selbst, z. B. Hagelschäden

• durch das abfließende Wasser mitgerissenes Material

• oberflächlich abfließendes Wasser, das in Gebäude eindringt (hier spielt vor allem die topografische Lage eines Gebäudes eine entscheidende Rolle - in Senken, an Hängen oder in der Nähe eines Gewässers)

• das Ausufern kleinerer Gewässer, die nahe an der Bebauung liegen und keinen Raum zur Ausbreitung haben

• Rückstau von Gerinnen und Bachläufen an Engstellen wie Brücken, Durchlässen, Verrohrungen

• die Überlastung der Grundstücksentwässerung (Dachrinnen und Fallrohre) und der Kanalisation, so dass diese kein Wasser mehr aufnehmen können und dieses oberflächlich abfließt

• Rückstau in der Kanalisation aufgrund zu hoher Niederschlagsmengen

• den Austritt wassergefährdender Stoffe aus Industrie, Gewerbe oder Privathaushalten

• die Beeinträchtigung des Betriebs der Kläranlagen durch Überflutung

Quelle: Gemeinde Kürten

Daurregen, Starkregen und Gewitter - Warnstufen |

||

Warnereignis (Warnung) |

Schwellenwert |

Stufe |

Dauerregen |

25 - 40 l/m² in 12 Stunden 30 - 50 l/m² in 24 Stunden 40 - 60 l/m² in 48 Stunden 60 - 90 l/m² in 72 Stunden. |

2 |

Ergiebiger Dauerregen |

40 - 70 l/m² in 12 Stunden 50 - 80 l/m² in 24 Stunden 60 - 90 l/m² in 48 Stunden 90 - 120 l/m² in 72 Stunden |

3 |

Extrem ergiebiger Dauerregen |

> 70 l/m² in 12 Stunden > 80 l/m² in 24 Stunden > 90 l/m² in 48 Stunden > 120 l/m² in 72 Stunden |

4 |

Starkregen (Markante Wetterwarnung) |

15 - 25 l/m² in 1 Stunde 20 - 35 l/m² in 6 Stunden |

2 |

Heftiger Starkregen (Unwetterwarnung) |

25 - 40 l/m² in 1 Stunde 35 - 60 l/m² in 6 Stunden. |

3 |

Extrem heftiger Starkregen (Warnung vor extremem Unwetter) |

> 40 l/m² in 1 Stunde > 60 l/m² in 6 Stunden. |

4 |

Gewitter |

elektrische Entladung, auch in Verbindung mit Windböen |

1 |

Starkes Gewitter (orangefarbene Warnstufe) |

in Verbindung mit Sturmböen, schweren Sturmböen, Starkregen oder Hagel |

2 |

Schweres Gewitter |

mit Hagelschlag, heftigem Starkregen oder Orkan(artigen)Böen, ggf. Tornadogefahr |

3 |

Extremes Gewitter (dunkelrote oder violette Warnstufe) |

mit Hagelschlag, extrem heftigem Starkregen oder extremen Orkan(artigen)Böen, ggf. Tornadogefahr |

4 |

Quelle: DWD |

||

Mehr Hitzewellen, Starkregen und Stürme

ARD alpha

Naturgefahr: Starkregen

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

Klimaanpassung bei Extremwetterereignissen: Starkregen

adelphi consult GmbH

Klimawandel:

Wo das Wetter in Deutschland noch extremer wird

Nathan Niedermeier, ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen

Anzahl der Starkregen und Zahl der Starkregenschäden

in den Bundesländern in Deutschland im Zeitraum von 2002 bis 2019

Statista GmbH

Rückstausicherung und Überflutungsschutz

Video - Stadt Reutlingen

Da es bei vielen Gewittern auch zu Hagelschlag kommt, ist die Hagelbeständikeit der Kollektoren bzw. der Beschattungssysteme ein wichtiger Faktor bei der Auswahl.

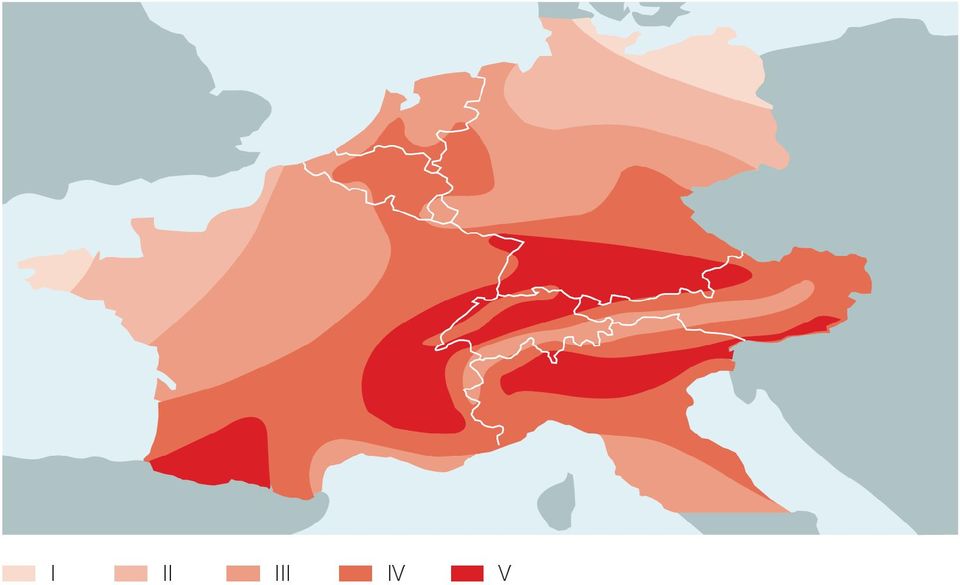

Kollektoren und die Beschattungsysteme (Dachfenster, Terrassen, Wintergarten) sind durch Hagelschlag je nach Region

und Kollektortyp verschieden stark gefährdet. Es sind deshalb

nicht alle Kollektoren für jeden Standort gleich gut geeignet.

Das Schadenpotential ist von der Häufigkeit eines Hagelschlages und den dabei auftretenden Korngrössen abhängig.

Wenn ein Hagelsturm vorbeigezogen ist, dann müssen die Kollektoren auf eventuelle Schäden kontrolliert werden. Vakuumröhrenkollektoren sind besonders leicht zu prüfen, da die Röhren anlaufen, wenn das Vakuum nicht mehr vorhanden ist. Dadurch können defekte Röhren leicht identifiziert und ausgetauscht werden. Bei Flachkollektoren wird die Glasabdeckung zerstört. Schwieriger ist es bei Solarzellen bzw. PV-Modulen. Glasschäden an den Modulen sind leicht zu erkennen. Wenn aber der Hagel keine sichtbaren Spuren hinterlassen hat, ist es schwieriger, die defekten Module herausfinden. Auf jeden Fall muss die Anlage überprüft werden. Hier kann eigentlich nur noch ein Sachverständiger helfen und defekte Module identifizieren. Danach können die beschädigten Kollektoren oder Module erneuert werden.

|

Die Kollektoren sollten nach DIN EN 12975-2 auf ihre Hagelbeständigkeit mit einer Korngöße von 25 mm geprüft sein. Auch die Steilheit der Kollektoren kann einer Beschädigung entgegen wirken, wobei großer Winkel am wirkungsvollsten ist, was bei einer Anlage mit Heizungsunterstützung sowieso der Fall sein sollte. |

Hagelgefährdung in Europa |

||

Klassierung von I = geringe Gefährdung bis V = hohe Gefährdung |

||

Quelle Swiss Re |

||

|

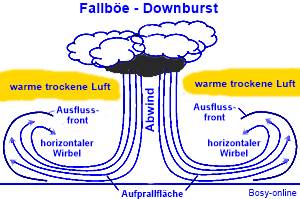

Eine Fallböe (Downburst) wird oft mit einem Tornado verwechselt. Beide Extremwetterereignisse bilden starke Winde und verursachen große Schäden. Fallböen sind plötzliche, heftige Windstöße, die aus einer großen Gewitterwolke herabstürzen und sich dann am Erdboden horizontal in alle Richtungen ausbreiten. Besonders gefärlich wird es, wenn das Gelände seitlich begrenzt wird (z. B. in Bergtälern), also die Strömrichtung eingegrenzt wird. Sie können sich in einem Umkreis von 1 bis zu 15 Kilometern ausbreiten und bis zu einer Stunde dauern. Bei einem Durchmesser ab 4 Kilometer spricht man von einem Macroburst, bei geringeren Ausmaßen von einem Microburst. Sie können Geschwindigkeiten von über 200 km/h erreichen, die aber in der Regel von kurzer Dauer (<20 Minuten) auftreten. Außerdem werden sie in den meisten Fällen von Starkregen, Hagel und Blitzen begleitet. Eine Fallböe sieht aus der Nähe wie eine "weiße bis gelbe Wand" aus, die sich rasend schnell bewegt und eine große Schadensfläche verursachen kann. |

Ein Downburst entsteht durch ein Gebiet mit stark regengekühlter Luft, die sich, nachdem sie Bodenniveau erreicht hat, in alle Richtungen ausbreitet und starke Winde erzeugt. Im Gegensatz zu den Winden bei einem Tornado werden die Winde bei einem Downburst von der Stelle, an der sie auf Land oder Wasser treffen, nach außen gerichtet. Trockene Downbursts gehen mit Gewittern mit sehr geringem Niederschlag einher, während nasse Downbursts mit Gewittern mit hohen Niederschlagsmengen einhergehen. Mikrobursts und Makrobursts sind Downbursts in sehr kleinen bzw. größeren Maßstäben. Eine andere Variante, der Hitzestoß, entsteht durch vertikale Strömungen auf der Rückseite alter Abflussgrenzen und Böenlinien des Downbursts, wo es an Niederschlägen mangelt. Hitzestöße erzeugen aufgrund des Mangels an regengekühlter Luft bei ihrer Entstehung deutlich höhere Temperaturen. Downbursts erzeugen vertikale Windscherungen. Quelle:seanmeskill.com

Was ist ein Downburst beziehungsweise eine Fallböe?

Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz

Downburst

Die Gewitterfallböe gehört zu den gefährlichsten Wetter-Erscheinungen

Annika Ketzler, Westfälischer Anzeiger Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG

Klima und Wetter erklärt: Was ist ein Downburst?

Video - PULS 4 TV GmbH & Co KG

Energiewende

Die Energiewende setzt auf Erneuerbare Energien (Photovoltaik, Windkraft, Wasserkraft, Erdwärme, Geothermie, nachwachsende Rohstoffe). Sie sollen sich bis 2030 den Bruttostromverbrauch um 65 % erhöhen. Die Treibhausgasemissionen sollen bis 2030 gegenüber 1990 um 55 % senken.

Die zweite Säule der Energiewende ist eine deutliche Erhöhung der Energieeffizienz. Die Potentiale reichen von Kraftwerksmodernisierung über energieeffiziente Motoren und energiesparende Industrieprozesse bis hin zu und energieeffizienter Gebäudesanierung und Haushaltsgeräten. So soll bis 2050 ca. 50 % weniger Primärenergie gegenüber im Jahr 2008 verbraucht werden.

Die Energiewende ist aber nicht nur die Sache von Regierungen und Großunternehmen, sondern sie beginnt oft im Kleinen. Die Bekämpfung des Klimawandels erfordert ebenso das Engagement jedes Einzelnen. Oftmals beginnen die Veränderungen in den eigenen vier Wänden. Eine Vielzahl von Maßnahmen kann dazu beitragen, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, denn auch "Kleinvieh macht auch Mist".

>>>> hier ausführlicher <<<< |

||

| Wie kann es denn um die Jahrhundertwende (2100) in Nordeuropa aussehen?

- |

||

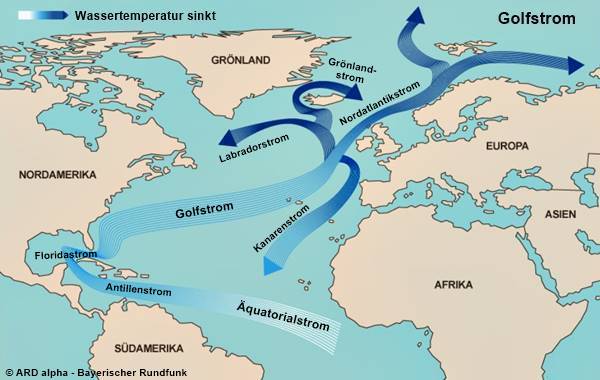

Golfstrom - die Warmwasserheizung für den Norden Der Golfstrom ist eine Schwerkraftwarmwasserheizung für den Norden (Europa, Nordamerika). Das globale Förderband (Meeresströmung - thermohaline Zirkulation [Temperatur und Salz]) ist vom Salzgehalt und der Temperatur des Wassers sowie von der Richtung des Windes abhängig. |

||

|

Mehrere Hundert Meter tief und bis zu 200 Kilometer breit fließt ein Stromband (Oberflächenströmung) von warmem Meerwasser westlich von Afrika über den Golf von Mexiko in Richtung Norden. In Höhe von North Carolina ist es nur noch 50 Kilometer breit. Auf dem Weg nach Norden kühlt das Wasser ab, bis es in der Grönlandsee bis auf 4.000 Meter Tiefe absinkt und wieder in Richtung Süden strömt (Tiefenströmung). (Quelle: PIK Potsdam Institut für Klimafolgenforschung) |

||

Es droht ein langer, arktischer Winter |

||

------------------------------------------- |

||

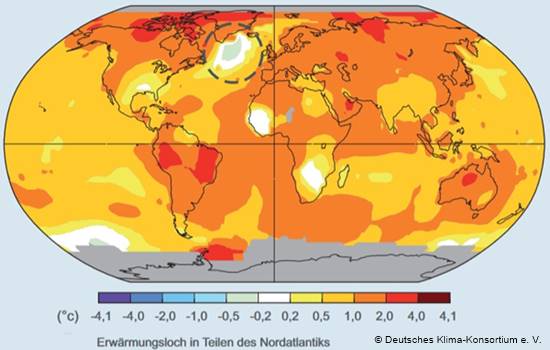

Erwärmungsloch |

||

Die linearen Trends der jährlichen Meeresoberflächentemperaturen (°C) beziehungsweise der Lufttemperatur (°C) in 2 Meter Höhe über Land im Zeitraum 1900 bis 2016. Der global gemittelte Temperaturtrend beträgt etwa 1°C. Auffällig ist das "Erwärmungsloch" in Teilen des Nordatlantiks, in denen sich die Temperaturen nicht erwärmt oder leicht abgekühlt haben. Regionen mit ungenügenden Daten sind grau dargestellt. | ||

| Folgen einer schwächeren Umwälzzirkulation des Golfstromes: • Möglich sind Veränderungen der atlantischen Hurrikan-Aktivität, des Regens in der Sahelzone oder des Indischen Sommermonsuns. • Auch würde weniger CO 2 aus der Atmosphäre in die unteren Meeresschichten transportiert werden, mit der Folge, dass mehr CO 2 in der Luft verbleiben und die Erderwärmung weiter fördern würde. • Darüber hinaus ließe eine schwächere Umwälzzirkulation den Meeresspiegel im Nordatlantik steigen, im Südatlantik dagegen fallen. • Diese regionalen Änderungen würden den globalen Anstieg des Meeresspiegels überlagern. Die Folge wäre, dass die Pegel rund um den Nordatlantik stärker als im weltweiten Durchschnitt stiegen. Quelle: Deutsches Klima-Konsortium e. V. |

||

Zukunft der Golfstromzirkulation |

Treibhauseffekt

Der heutzutage negativ belastete Treibhauseffekt wird schon seit Jahrtausenden in der passiven solaren Architektur angewandt. Ein Glashaus bzw. Wintergarten wird seit Jahrhunderten als "Sonnenfalle" genutzt. Im 16. Jahrhundert wurden ein Glashaus als Gewächshaus (Orangerie) zur Aufzucht von Pflanzen verwendet. Aber der gleiche Effekt führt zunehmend zur Erderwärmung.

Verantwortlich sind die in der Atmosphäre vorhanden bzw. eingetragenen Gase (Treibhausgase - Klimagase) bezeichnet. Aber hier beginnt der Streit, welche Faktoren und Vorgänge wirklich für die Erderwärmung ausschlaggebend sind.

Um das Phänomen der Erderwärmung einfach zu erklären, werden die Vorgänge innerhalb eines Treibhauses herangezogen. Hier wird die Sonnenstrahlung durch die Glasscheiben durchgelassen, aber die Erwärmung der internen Flächen nicht wieder herausgelassen.

Der Streit, welche Gase (Klimagase, auch Treihausgase genannt) in der Atmosphäre naturgegeben (atmosphärischer Treibhauseffekt*1) oder von Menschen verursacht (anthropogener Treibhauseffekt*2) sind, wird wohl ständig weitergeführt. Letztendlich sind viele verschiedene Gase für den Klimawandel (Erderwärmung) verantwortlich. Alle diese Gase kommen in einem mehr oder weniger großen Anteil in der Natur vor.

*1 Die Sonne beeinflusst das Klima der Erde, indem sie in sehr kurzen Wellenlängen Energie ausstrahlt (überwiegend im sichtbaren oder fast sichtbaren [z. B. ultravioletten] Teil des Lichtspektrums). Ein Drittel der Sonnenenergie, die die Oberfläche der Erdatmosphäre erreicht, wird direkt zurück ins All reflektiert. Der Rest wird von der Erdoberfläche und in geringerem Umfang auch von der Atmosphäre absorbiert. Um die absorbierte Energie auszugleichen, muss die Erde durchschnittlich dieselbe Energiemenge wieder ins All zurückstrahlen. Da die Erde viel kälter ist als die Sonne, strahlt sie in viel längeren Wellenlängen, vorwiegend im infraroten Teil des Lichtspektrums. Ein Großteil dieser von Land und Ozean abgegebenen thermischen Strahlung wird von der Atmosphäre einschließlich der Wolken absorbiert und zur Erde zurückgestrahlt.

*2 Freisetzung klimawirksamer Spurengase (Klima- bzw. Treibhausgase), Partikelemissionen Ruß, Feinstaub, Staub bzw. Sandkörner) und Veränderungen der Erdoberflächenbeschaffenheit (städtische Siedlungsgebiete, Landtrockenlegung, Waldrodung)

- Wie wirkt sich die gleichzeitige Absorption und Emission von Wärmestrahlung in den verschiedenen Höhen der Atmosphäre aus?

- Wie wirken sich die Strömungen in der Atmosphäre aus?

- Haben die Vorgänge einen größeren anthropogenen (menschlichen) Einfluss oder sind es natürliche Vorgänge?

- Welchen Einfluss haben die vermehrte Wolkenbildung und der Aerosolausstoß der Vulkane?

- Wirken diese Vorgänge ausgleichend?

Der Treibhauseffekt wird schon seit Jahrtausenden in der passiven solaren Architektur angewandt. Ein Beispiel ist das antike Griechenland vor rund 2.500 Jahren, das damals ebenfalls in einer Energiekrise steckte. Als Lösung für das Problem des immer knapper und teurer werdende Brennholzes wurde die verglaste Südfläche mit weitüberstehendem Vorbau entwickelt. Sokrates beschrieb dies so: "In Häuser, die nach Süden blicken, dringt die Sonne im Winter durch die Vorhalle bis in die Wohnräume vor und wärmt sie. Im Sommer jedoch hält das Dach der Vorhalle die Sonne ab und spendet kühlenden Schatten." mehr > hier ein paar Beispiele Quelle: Buch der Synergie - Achmed A. W. Khammas

Ein Glashaus bzw. Wintergarten wird seit Jahrhunderten als "Sonnenfalle" genutzt. Im 16. Jahrhundert wurden ein Glashaus als Gewächshaus (Orangerie) zur Aufzucht von Pflanzen verwendet. Diese überdachten botanischen Gärten wurden freistehend oder an die Häuser gebaut. In der heutigen Zeit gehört ein Wintergarten durch die Entwicklung der Glasherstellung und der technischen Weiterentwicklung der Lüftungstechnik schon zu der "normalen" Ausstattung im gehobenen Wohnungsbau. Hier wird er hauptsächlich zu der Erweiterung der Wohnfläche verwendet und hat als Nebeneffekt die Nutzung der Sonnenenergie.

In jedem Glashaus und Wintergarten wirkt der "Treibhauseffekt" bzw. "Glashauseffekt". Das bedeutet, der größte Anteil der Sonnenstrahlung dringt durch die Glasscheiben, da der Hauptanteil der Sonnenstrahlung im gelben Wellenlängenbereich (0.5 µm) liegt, für die die Glasscheiben durchlässig sind. Davon kommen 60 bis 70 % der auf den Boden bzw. Wände. Diese erwärmten Flächen strahlen die Wärme im infraroten Wellenlängenbereich (>3.5 µm) ab und diese Wärmestrahlung wird von den Glasscheiben reflktiert. Wenn die Wärmestrahlung im Innern des Raumes die Strahlungsleistung der einfallenden Strahlung von außen erreicht hat, stellt sich ein Strahlungsgleichgewicht ein. Die Wärme bleibt also in dem Raum und hierbei wird die Meinung verteten,

dass dabei nicht die Reflektierung der Scheiben bei der Aufheizung des Raumes eine Rolle spielt sondern nur die Konvektion

an den warmen Flächen und die durch die Glasscheiben behinderte Lufbewegung. Dadurch kann keine Wärme abtransportiert werden. > mehr |

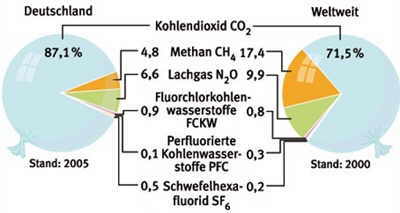

Der Streit, welche Gase (Klimagase, auch Treihausgase genannt) in der Atmosphäre naturgegeben (atmosphärisch) oder von Menschen verursacht (anthropogen) sind, wird wohl ständig weitergeführt. Letztendlich sind viele verschiedene Gase für den Klimawandel (Erderwärmung) verantwortlich. Alle diese Gase kommen in einem mehr oder weniger

großen Anteil in der Natur vor.

Welches der Gase den Hauptanteil am Treibhauseffekt hat, ist auch unter den Fachleuten umstritten. Wasserdampf wird als Hauptursache vor dem Kohlendioxid angesehen. Wobei der Wasserdampf aber nur indirekt und die anderen Gase direkt wirken. Aber auch diese These ist umstritten, da eine verstärkte Wolkenbildung weniger Sonneneinstrahlung durch die Reflektion zulässt.

|

- Kohlendioxid (CO2) > Kohlenstoffdioxid

- Kohlenmonoxid (CO) > Kohlenstoffmonoxid

- Methan (CH4)

- Ozon (O3)

- Distickstoffoxid (N2O) > Lachgas

- Teilhalogenisierte Kohlenwasserstoffe (HKFW)

- Halogenierte Fluorkohlenwasserstofe (FCKW)

- Perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC)

- Schwefelhexafluorid.(SF6)

- Nichtmethanhaltige flüchtige organische Verbindungen (NM VOC)

- Wasserdampf (H2O)

|

Zusammensetzung der ausgestoßenen Klimagase |

Quelle: Umweltbundesamt, World Resources Institute, dpa |

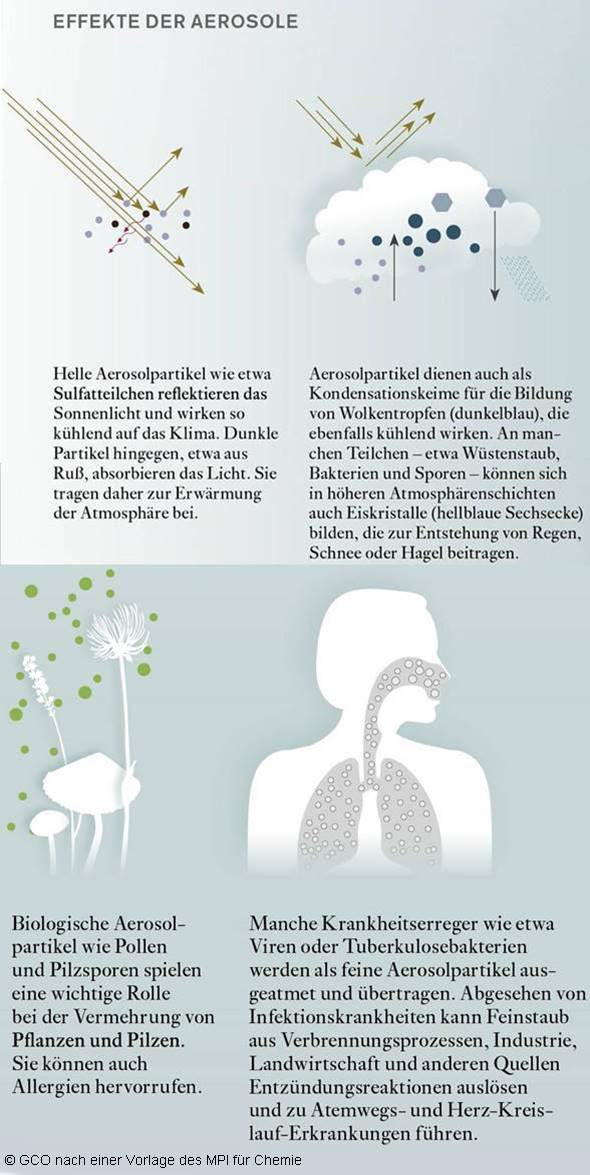

Aerosole

Aerosole sind feste oder flüssige Teilchen (Partikel - Ruß,

Pollen, Sporen, Bakterien, Mineralstaub, Asbestfaser, Meersalz, Wasser,

Sulfat, neuerdings auch vom Menschen hergestellte Nanopartikel) in der Luft, die wenige millionstel bis mehrere

tausendstel Millimeter "groß" sind. Damit sind

sie ca. 100 bis 1000 mal kleiner sind als ein menschliches Haar "dick"

ist. Aerosole haben einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wetter bzw. Klima.

Gesundheit: Da die Aerosole so klein sind, sind sie lungengängig.

Sie können die Atemweg-Filtersysteme des Menschen auf dem Weg in

die Lunge ohne Probleme passieren. Dort dringen sie über

die Bronchien je nach Grösse bis in die Lungenbläschen ein und können so auch in den Blutkreislauf eindringen.

Hier können krebserregende Substanzen (Ruß

in Abgasen, Asbestfasern, Qualmbestandteile beim Rauchen) für den

Körper gefährlich werden. Das Einatmen von legionellenbelasteten Wasserpartikeln können zu

einer Legionellose (Legionellen-Pneumonie) bzw. zum Pontiac-Fieber (Sommergrippe) führen.

Bereiche, in denen eine erhöhte Legionellen-Infektionsgefahr besteht, sind z. B.

- Duschen bzw. Duschanlagen

- Raumluft, die durch Raumluft-Zerstäugungsbefeuchter befeuchtet werden

- Klimatisierte Räume, die mit Zerstäubungsbefeuchter oder Ultraschallbefeuchter arbeiten

- Verkeimte Mundduschen und Inhallationsgeräte

- Schwimmbadbesuche

- Besuch in Autowaschanlagen

- Rückkühlwerke in der näheren Umgebung

Wetter und Klima: Hygroskopische Aerosole, die als Kondensationskerne fungieren, haben einen wichtigen Einfluss auf das Wetter, da sie die Tropfen- bzw. Wolkenbildung anregen. Welche Rolle die Aerosole für das Klima bzw. den Klimawandel spielen, ist immer noch ein Streitthema. Durch anthropogene (durch den Menschen verursachte) Emissionen entstehen lokal sehr große Konzentrationssteigerungen und eine erhebliche Luftverschmutzung (Smog). Diese können den Strahlungshaushalt der Erde direkt oder indirekt (Wolkenbildung) beeinflussen.

Aerosol - Chemie.de Information Service GmbH

Wie beeinflussen Aerosole das Klima und den Klimawandel?

Deutschen Klima-Konsortiums e. V. (DKK)

Aerosole

Bildungsserver Wiki

Effekte der Aerosole

Quelle: GCO nach einer Vorlage des MPI für Chemie

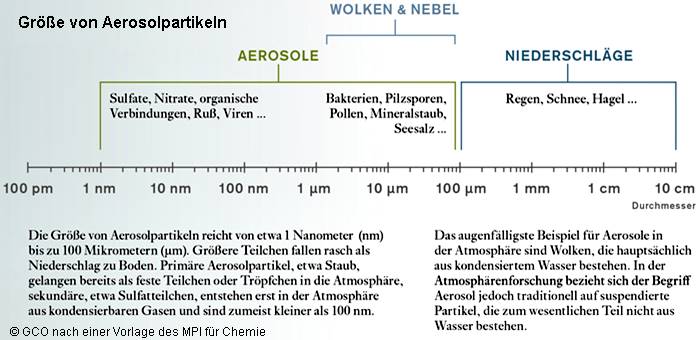

Die Größe von Aerosolpartikeln reicht von etwa 1 Nanometer (nm) bis zu 100 Mikrometern (µm). Größere Teilchen fallen rasch als Niederschlag zu Boden. Primäre Aerosolpartikel, etwa Staub, gelangen bereits als feste Teilchen oder Tröpfchen in die Atmosphäre, sekundäre, etwa Sulfatteilchen, entstehen erst in der Atmosphäre aus kondensierbaren Gasen und sind zumeist kleiner als 100 nm. Das augenfälligste Beispiel für Aerosole in der Atmosphäre sind Wolken, die hauptsächlich aus kondensiertem Wasser bestehen. In der Atmosphärenforschung bezieht sich der Begriff Aerosol jedoch traditionell auf suspendierte Partikel, die zum wesentlichen Teil nicht aus Wasser bestehen.

Größe von Aerosolpartikeln

Quelle: GCO nach einer Vorlage des MPI für Chemie

Aerosole – es schwebt was in der Luft

Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.

.gif)