Geschichte

der Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Solartechnik

Abkürzungen

im SHK-Handwerk

Bosy-online-ABC

Allgemein wird Wasserdampf als sichtbare Dampfschwaden von

teilweise bereits kondensierendem Wasserdampf (Nassdampf), wie er als Nebel oder in Wolken vorkommt, wahrgenommen. Im technisch-

naturwissenschaftlichen Bereich ist Wasserdampf gasförmiges Wasser, das in diesem Aggregatzustand wie Luft unsichtbar ist.

ist auch ein Klimagas Wasserdampfs. 1 Sieden ist der

der Übergang einer Flüssigkeit (z. B. Wasser) in den gasförmigen Zustand (z. B. Wasserdampf), wenn der Dampfdruck der Flüssigkeit gleich dem Umgebungsdruck ist.

Reine Stoffe sieden isotherm am Siedepunkt, der auch der Kondensationspunkt ist, also die Temperatur, bei der sich ein Gas mit dem gleichen Druck in die Flüssigkeit

umwandelt. Den Phasenübergang von der flüssigen in die gasförmige Phase unterhalb des Siedepunktes nennt man Verdunstung. |

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

Der Tripelpunkt (Dreiphasenpunkt) bezeichnet den Punkt (Druck und Temperatur

[bei Wasser 6,1 mbar - 0,01 °C]) an dem drei Phasen eines Systems im thermodynamischen Gleichgewicht sind. So

kommen z. B. bei Wasser > Wasserdampf, Wasser (flüssig) und Eis gleichzeitig vor und die Mengenverhältnisse der drei Phasen ändern sich

nicht. Somit ändert sich die Menge einer Phase zu Gunsten der anderen beiden Phasen in ständiger Wechselwirkung. |

|||||||||||||||||||||||

Wasserdampftafeln - UNITICAFIZ |

|||||||||||||||||||||||

Eine Verdunstung tritt auf, wenn z. B. Wasser unterhalb der Siedetemperatur vom

flüssigen in den gasförmigen Zustand übergeht. Dabei kühlt sich die Luft ab, da beim Verdunstungsprozess latente

Wärme freigesetzt (Verdunstungskühlung) wird.

Luft, die nicht mit Wasserdampf gesättigt ist, nimmt Wasser schon bei Raumtemperatur auf. Auf dem Prinzip der Wasserverdunstung

beruht z. B. das Trocknen von Wäsche, das Verschwinden von Wasserpfützen oder das Austrocknen des Erdbodens (Evaporation). Der Wasserdampf

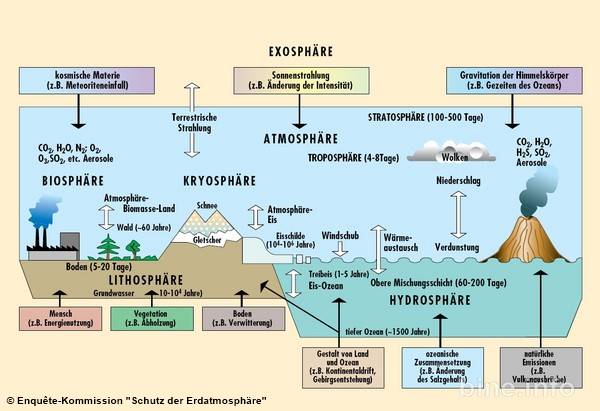

in der Atmosphäre ist auch eines der Klimagase.

|

|||||||||||||||||||||||

Da durch die zunehmende Erderwärmung die Luft mehr Wasserdampf aufnehmen kann, nimmt auch in der oberen Erdatmosphäre die Wolkenbildung zu. Aber auch der steigende Luftfahrtverkehr emittiert Wasserdampf in die oberen Luftschichten. |

|||||||||||||||||||||||

Der Wasserdampf

trägt aber nur indirekt und die anderen Klimagase direkt zur Erderwärmung bei. Diese These ist umstritten, da eine

verstärkte Wolkenbildung weniger Sonneneinstrahlung durch die Reflektion

zulässt, das dann wieder zu einer Abkühlung der Atmosphäre

führen könnte. Aber die Wolkenbildung verhindert auf der anderen Seite die Wärmeabstrahlung in der Nacht. Außerdem schwankt die Konzentration des

Dampfgehaltes in der Atmosphäre und ist wissenschaftlich schwer zu

erfassen und zu beurteilen. |

|||||||||||||||||||||||

Messstellen und Messtechniken für Emissions- und Immissionsmessungen - Umweltbundesamt

|

|||||||||||||||||||||||

Quelle: © Enquête-Kommission "Schutz der Erdatmosphäre" |

|||||||||||||||||||||||

Der Effekt der Verdunstungskühlung durch Wasser ist die Grundlage für den Effekt der Thermoregulation durch Schwitzen, indem der Haut die Verdunstungswärme entzogen und diese dadurch abgekühlt wird. |

|||||||||||||||||||||||

Die meisten indirekten Wärmeeinträge finden über das Dach statt. Es ist immer sinnvoll, diese Wärme nicht in ein Haus zu lassen. Auch die beste Außendämmung verhindert das Eindringen von Wärme nicht, wenn sich z. B. die Dachfläche stark aufheizt. Der Einsatz einer Verdunstungskühlung (adiabatische Kühlung) ist hier eine Alternative zu aufwendigen Kühlsystemen und kann mit einer natürlichen Nachtlüftung kombiniert werden. |

|||||||||||||||||||||||

Auch Luftbefeuchter arbeiten neben den Dampfbefeuchtern nach dem Verdunstungsprinzip ( Verdunstungsbefeuchter, Zerstäubungsbefeuchter). Dabei wird Luft entweder über nasse Flächen geleitet oder es wird Wasser

zerstäubt und in die Raumluft oder in ein Lüftunggerät bzw. Kanalsystem gesprüht. |

|||||||||||||||||||||||

Gefahren durch Wasserdampf |

|||||||||||||||||||||||

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV) |

|||||||||||||||||||||||

Wasserdampf wird nicht nur zum Heizen (Dampfheizung) eingesetzt.

|

|||||||||||||||||||||||

Der in Dampfkesseln erzeugte Wasserdampf wird in der Technik zu folgenden Zwecken verwendet:

Außerdem wird Wasserdampf

verwendet. |

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

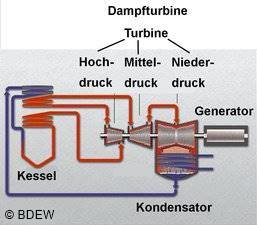

In einem Gas-Kombi-Kraftwerk sind Gasturbinen mit Dampfturbinen zusammengeschaltet. Nach dem Durchströmen der Gasturbine wird die noch vorhandene Wärme des Abgases über einen Wärmetauscher ausgekoppelt, um den Dampfprozess zu betreiben. |

|||||||||||||||||||||||

Das Herzstück eines Gas-Kombi-Kraftwerkes ist die Gasturbine mit einem

Verdichter, der die Umgebungsluft ansaugt und bis auf einen Druck von 20 bis 30 bar verdichtet. In die Brennkammer zugeführtes

Erdgas wird mit dieser komprimierten Luft verbrannt. Dabei entstehen Temperaturen von bis zu 1.500 °C. Das heiße Abgas

wird dann in der Turbine bis auf Umgebungsdruck entspannt und verrichtet dabei Arbeit, die teilweise zum Antrieb des Verdichters, überwiegend aber

für den Generator benutzt wird. Gas-Kombi-Kraftwerk - FIZ Karlsruhe |

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

Dampfheizungen Dampfheizungen werden für Wohn- und Bürogebäude heutzutage kaum noch eingesetzt. Für kurzfristig oder periodisch benutzte Räume, so z. B. Messehallen, Ausstellungsräume, besonders, wenn in den Betriebspausen Frostgefahr besteht, sowie für Kochküchen, Wäschereien und für die Industrie, die Dampf für andere Zwecke benötigen, wird weiterhin Dampf als Wärmeträger verwendet. |

|||||||||||||||||||||||

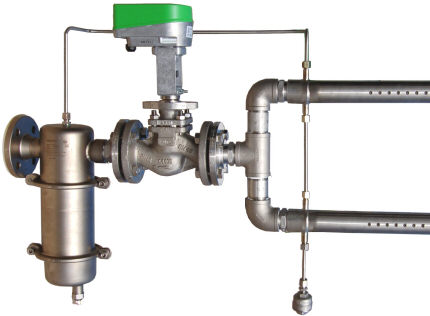

Der in

einem Kessel erzeugte Dampf wird durch Dampfleitungen zu den Heizkörpern oder Wärmeaustauschern

geleitet. Hier kondensiert der Dampf und das entstehende Kondensat fließt durch die Kondensatleitungen zum Kessel zurück. |

|||||||||||||||||||||||

| Heizungsanlagen unterscheidet man | |||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

| nach dem Druck: | |||||||||||||||||||||||

| nach der Lage der Kondensleitung: | |||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

| nach der Lage der Hauptverteilleitung: | |||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

| nach dem Rohrsystem: | |||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

| nach der Art der Kondensatrücklauf: |

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

Planungshandbuch -

Dampfheizung - Viessmann Werke GmbH & Co. KG |

| Dampfwissen - Spirax

Sarco GmbH |

Hinweis!

Schutzrechtsverletzung: Falls Sie meinen,

dass von meiner Website aus Ihre Schutzrechte verletzt werden, bitte ich

Sie, zur Vermeidung eines unnötigen Rechtsstreites, mich

umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit zügig

Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Das zeitaufwändigere

Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung einer für den Diensteanbieter

kostenpflichtigen Abmahnung entspricht nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen

Willen. Die Kostennote einer anwaltlichen

Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit mir wird daher im Sinne

der Schadensminderungspflicht als unbegründet zurückgewiesen. |

| Videos aus der SHK-Branche |

SHK-Lexikon |