| |

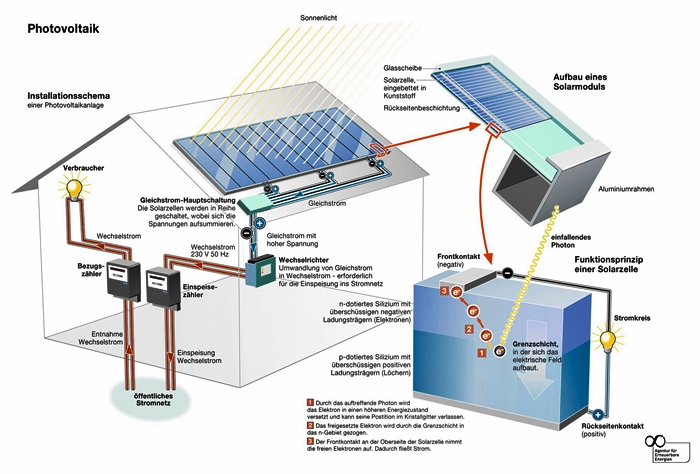

In einer Photovoltaikanlage wird die Sonnenenergie durch den photoelektrischen Effekt (Gleichstrom) in Solarzellen (Photovoltaik-Module) mit Hilfe eines Wechselrichters in nutzbaren Strom (Wechselstrom) umgewandelt. Durch die staatlich Förderung in Form einer garantierten Einspeisevergütung (Einspeisung ins Stromnetz [On-Grid-System]) und der Möglichkeit zum Eigenverbrauch des erzeugten Solarstroms (z. B. mit einer Wärmepumpe) hat die Investition in Photovoltaikanlagen einen Hype ausgelöst. Diese Anlagen sind nicht nur nachhaltig, sondern in den meisten Fällen auch wirtschaftlich. Auf welchem Niveau sich diese Anlagen im Markt einpegeln, muss abgewartet werden.

Dringend ist ein Ende der Regulierungswut sowie ein Aussetzen zeitraubender Genehmigungsverfahren notwendig.

Die Bundesregierung hat eine PV-Strategie erarbeitet und Maßnahmen festgelegt, damit mehr PV-Anlagen auf Hausdächern und Freiflächen installiert werden. Auch die Bundesländer fördern vor allen Dingen die Mini-PV-Anlagen bzw. Balkonkraftwerke. Funktionieren kann das nur gemeinsam mit den Elektrikern und Dachdeckern, denn diese sind vorrangig mit dem Planen und Installieren auf die Dächer zuständig. Um den Solarausbau noch weiter voranzutreiben, müssen unter anderem die Genehmigungsverfahren für Freiflächenanlagen beschleunigt werden. Auch mehr Gewerbeflächen müssen für PV-Anlagen genutzt und steuerliche Hürden abgebaut werden.

Neue Pflichten für PV-Anlagenbetreiber ab 2025: Ist deine Anlage bereit für ZEREZ?

Louisa Knoll, metergrid GmbH

Photovoltaik mit Batteriespeicher günstiger als konventionelle Kraftwerke

Dr. Christoph Kost, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE

Photovoltaik-Strategie

Handlungsfelder und Maßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der Photovoltaik

(Stand 05.05.2023)

Das Solarpaket I im Überblick (26. April 2024 im Bundestag verabschiedet)

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)

Bundestag stimmt Solarpaket zu - darum geht's

ZDF

Balkonkraftwerk neues Gesetz 2024 – Alle wichtigen Infos

AceFlex GmbH

Die 10 Dinge, die Sie vor Ihrer PV Investition wissen sollen

D,5 Energie GmbH

PV-Anlage kaufen: Die sechs besten Tipps

Dr. Gudrun Valerius, solaranlage-ratgeber.de - Anondi GmbH

Solarteur - Solar-Installateur - Solarmonteur - PV-Monteur

Damit der Solarausbau, wie es in der PV-Strategie der Bundesregierung erarbeitet und Maßnahmen festgelegt wurden. Um mehr PV-Anlagen auf Hausdächern und Freiflächen zu installiert, müssen sich die Strukturen am Markt ändern. Es kann nur durch die gewerkübergreifende Zusammenarbeit von Elektriker und Dachdecker funktionieren. Wobei hier, wie zur Zeit in allen Gewerken, ein Fachkräftemangel besteht. Außerdem müssen eine wirksame Verzahnung von Energie- und Steuerrecht sowie Lieferketten gesichert und wettbewerbsfähige, europäische Produktion angereizt werden.

Nur ein Elektroinstallateur mit einer erfolgreich abgeschlossenen, anerkannten Zusatzqualifikation zur Installation, Inbetriebnahme und Wartung von PV-Anlagen darf sich Solarteur nennen (das ist aber strittig). Der Solarteur ist kein gesetzlich geregelter Ausbildungsberuf. Über Ausbildungs- bzw. Fortbildungslehrgänge zur "Fachkraft für Solartechnik" kann man eine Qualifikation erwerben. Eine Alternative bietet die Ausbildung zur "Fachkraft für umweltschonende Energietechniken", die auch die Ausbildung zum PV-Monteur beinhaltet.

Neben der HWK, IHK, TÜV und Dekra bieten auch viele Fortbildungseinrichtungen und große PV-Hersteller Ausbildungs-, Weiterbildungs- und Qualifizierungslehrgänge an. Die verschiedenen Lehrgänge unterscheiden sich im Umfang von dem zu erreichten Ziel. Zum einen werden Fachkräfte für die Beratung, Planung und Anschluss der Anlagen an das Stromnetz ausgebildet und auf der anderen Seite werden Fachkräfte für die Montage der Module geschult.

So ist z. B. der Lehrgang einer HWK für Gesell*innen und Fachkräfte der SHK-, Metall- und Elektro-, Bau- und Ausbauberufe mit Berufsabschluss sowie Interessenten, die Kenntnisse nachweisen können, die eine Zulassung zur Fortbildungsprüfung rechtfertigen, konzipiert.

Der Lehrgang für das theoretische und praktische Wissen rund um die Planung und Installation von Solaranlagen (Photovoltaik und Solarthermie) findet berufsbegleitend (Freitagnachmittag und Samstag) statt und bereitet die Teilnehmer*innen auf die gewerkübergreifende Fortbildungsprüfung "Fachkraft für Solartechnik (HWK)" vor.

Lehrgangsinhalte:

Grundlagen der Solarenergie

• Rechtliche Rahmenbedingungen, Förderungen, Unfallverhütung und Arbeitsschutz

Solarthermie

• Komponenten solarthermischer Anlagen

• Systeme zur Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung

• Montage, Wartung und Service

Photovoltaik

• Grundlagen, Systeme und Anwendungen

• Bestandteile von PV-Anlagen

• Wärmepumpe

• Planung von netzgekoppelten und Insel-Anlagen

• Installation, Wartung und Service

Hybride Anlagen

• Photovoltaisch-thermische Kollektoren

Kundenberatung

• Technische Vorgänge kundengerecht erklären

Hinweis:

Das Anschließen von PV-Anlagen an das öffentliche Stromnetz darf ausschließlich durch konzessionierte Elektrofachkräfte vorgenommen werden. Diese Zulassung kann nur durch den jeweiligen regionalen Netzbetreiber erfolgen und ist nicht Teil dieser Weiterbildung. Ausgenommen von dieser Regelung ist die Inbetriebnahme von autark arbeitenden PV-Insel-Anlagen.

Aus den Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und dem Europäischen Sozialfond der Europäischen Union wurde ein eLearning-Angebot (Online-Kurse) gefördert.

1 - Grundlagen

* PV-Anlagensysteme

* PV-Anwendungen

* Solarstrahlung

* photovoltaischer Effekt

* Funktion von Solarzellen

* Zellarten

* Eigenschaften von Solarzellen

2 - Bestandteile von PV-Anlagen

* PV-Module

* Generatoranschlusskasten, Strangsicherungen und Strangdioden

* Wechselrichter

* Kabel, Leitungen und Anschlusstechnik

* Gleichstromlastschalter (DC-Hauptschalter)

* AC-seitige Leitungs- und Fehlerstromschutzschalter

* Freischaltstelle und Netzintegration

* Zähleinrichtung

3 - Vororttermin, Standortaufnahme und Verschattungsanalyse

* Vororttermin und Standortaufnahme

* Kundengespräch und Beratung

* Verschattung

* Verschattungsanalyse

* Ertragsoptimierte Verschaltung

* Verschattung bei aufgeständerten Solaranlagen

* Checklisten zur Gebäudeaufnahme

4 - Montagesysteme und Gebäudeintegration

* Aufdachsysteme für schräge Dächer

* Indachsysteme für schräge Dächer

* Fassaden

* Glasdächer

* Montagesysteme

* Nachführsysteme

5 - Installation und Inbetriebnahme von PV-Anlagen

* Allgemeine Installationshinweise

* Sicherheitsbestimmungen

* Beispielinstallation PV-Anlage

* Einspeisevertrag

* Inbetriebnahme und Abnahme

* Fehler und Fehlersuche

* Betriebsüberwachung und -ergebnisse

* Qualität von PV-Anlagen

* Steuer- und Versicherungsfragen

6 - Markt, Wirtschaftlichkeit und Ökologie

* Der Markt

* Kosten und Preisentwicklung

* Technische Tendenzen

* Potential für PV Anlagen in Deutschland

* Finanzierung

* Betriebswirtschaftliche Bewertung

* Energiebilanz

* Elektrosmog

Quelle: IZT

Berufliche Weiterbildung Photovoltaik

IZT – Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung gemeinnützige GmbH

Der Solarteur: Experte für Solaranlagen

Solarwatt GmbH

Ausbildung zum Solarmonteur: So läuft die Fortbildung bei Enpal ab

Theresa Paape, Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH

Neue Schulung für PV-Montage

Hüthig GmbH

So denken Elektriker und Dachdecker über die Solar-Offensive

Jana Tashina Wörrle, DHZ

PV-Anlagen installieren: Nah an der Sonne, nah am Abgrund

Barbara Oberst, DHZ - Holzmann Medien GmbH & Co. KG

Photovoltaik-Anlage & Steuern - Das sind die neuen Steuerregeln

Anna Maringer, WISO Steuern - Buhl Data Service GmbH

Photovoltaikanlage installieren

Eine Firma zu beauftragen, um eine PV-Anlage zu installatieren, ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Die PV-Module können selbst montiert werden, aber die gesamte Anlage muss von einem Elektroinstallateur angeschlossen werden. Im gesamten Montageprozess gibt es einiges zu beachten, vor allem die Brandschutzsicherheit. Bei Photovoltaikanlagen fließen erhebliche Gleichströme, die weit über die haushaltsüblichen 220 Volt-Leitungen hinausgehen. Somit steigt die Brandgefahr durch Lichtbögen, wenn die Verkabelung unsachgemäß oder schlecht isoliert installiert wird, denn die Leitungen verlaufen durch das Haus. Fehler bei der Montage oder Installation können schwerwiegende Konsequenzen haben, bei einer unsachgemäßen Installation erlischt die Garantie auf die PV-Module oder der Versicherungsschutz der Anlage im Schadensfall. Deswegen wird von einer eigenhändigen Montage einer Photovoltaikanlage abgeraten. Zum Schutz der persönlichen und finanziellen Sicherheit sollte die Anlage von einem Fachbetrieb (Solarteur) installiert werden.

Steckerfertige Balkon-PV-Anlagen dürfen in Eigenleistung installiert werden. Die Anlagen müssen bei dem Stromlieferanten angezeigt werden.

Bei der Montage von Solaranlagen auf Dächern müssen geeignete sichere Zugänge zum Dach, Absturzsicherungen an der Traufe und am Ortgang und Maßnahmen gegen Durchsturz bei Lichtkuppeln, Dachfenstern sowie Möglichkeiten für den sicheren Materialtransport vorhanden sein. Ein Gerüst mit Treppe und Materialaufzug ist ein dafür geeignetes Arbeitsmittel. Zu beachten ist auch, dass Photovoltaikmodule mit dem Vorhandensein von Licht unmittelbar Strom erzeugen. Darum bestehen elektrische Gefährdungen, mit denen grundsätzlich nur Elektrofachkräfte umgehen dürfen.

Organisatorische Maßnahmen für den Auftragnehmer / Montagebetrieb:

• Berücksichtigen Sie bei der Angebotsabgabe die erforderlichen Absturzsicherungen (Absturz und Durchsturz).

• Überzeugen Sie den Kunden von der Notwendigkeit der Schutzmaßnahmen als Bestandteil des Angebotes. Die Anforderungen an die Montage einer PV-Anlage seitens Gesetzgeber und Unfallversicherungsträger müssen dem Auftraggeber bekannt sein.

• Legen Sie die anzuwendenden Schutzmaßnahmen und den Arbeitsablauf in einer Montageanweisung fest.

• Bestimmen Sie den aufsichtsführenden Fachbauleiter/ Montageleiter, der Sie vor Ort vertritt, schriftlich und klären Sie mit ihm alle Fragestellungen während der Ausführung der Arbeiten ab.

• Benennen Sie oder veranlassen Sie die Bestimmung eines Koordinators bei der Zusammenarbeit mehrerer Unternehmer ggf. in Absprache mit dem Auftraggeber oder Bauleiter.

• Bestimmen Sie einen Arbeitsverantwortlichen, gemäß VDE 0105-100, bzw. eine Elektrofachkraft für die Durchführung der elektrotechnischen Arbeiten.

• Veranlassen Sie die Unterweisung aller Mitarbeiter vor Ort durch den Fachbauleiter und die Besprechung des Arbeitsablaufes.

• Legen Sie die Verkehrssicherungsmaßnahmen und die Transportabläufe fest.

• Stellen Sie die Rettungskette für den Not- und Rettungsfall sicher, zur Rettung von Personen von hochgelegenen Arbeitsplätzen (DGUV Regel 112-199) sowie Maßnahmen nach elektrischer Körperdurchströmung und Störlichtbogeneinwirkung (DGUV Informationen 204-022 und

203-002)

Quelle: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)

Aufgrund der umfangreichen Vorgaben bitte die angegebenen Links anklicken.

Montage und Instandhaltung von Photovoltaik-Anlagen

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV).

Gefährdungen bei der Montage von Photovoltaikanlagen

Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

Photovoltaik Montage – so läuft die Installation einer PV-Anlage ab

Nadine Kümpel, wegatech greenergy GmbH

Aus diesen Gründen sollten Sie Ihre Solaranlage niemals selbst anschließen

Arne Gonschor, wegatech greenergy GmbH

Koordination bei der Installation von PV-Anlagen

ZVEH Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke

Bundesinnung für das Gerüstbauer-Handwerk/Bundesverband Gerüstbau

Photovoltaik Montage

Die Planung, Montage und Überwachung einer Photovoltaikanlage sollte grundsätzlich von einem Solarteur bzw. Solartechniker, die gute Kontakte zu entsprechenden Handwerksbetrieben (Dachdecker, Elektriker, Gerüstbauer) in der Region haben, durchgeführt werden. In der Regel sind die Solarteure in einem Dachdecker- oder Elektrobetrieb integriert. Der Anschluss an die Hauseinspeisung und das Stromnetz muss von einem registrierten und zertifizierten Elektroinstallateur erfolgen (gesetzlich vorgeschrieben). Die Kosten der Planung, Montage und elektrischer Anschluss mit Inbetriebnahme belaufen sich auf ca. 40 % der Gesamtkosten der Anlage.

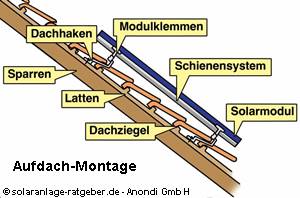

Montageablauf - Aufdach-Montage (Schrägdach)

• Die Komponenten (Photovoltaikmodule, das Montagesystem, der Wechselrichter sowie gegebenenfalls ein Stromspeicher) für die Photovoltaikanlagewird auf Vollständigkeit und Brauchbarkeit überprüfen. Diese müssen an einen trockenen, frostsicheren und diebstahlsicheren Platz gelagert werden.

• Absturzsicherung (Gerüst, beim Flachdach Kantenschutz) anbringen, die die Arbeitssicherheit gewährleistet.

• Montage der Dachhaken - Dabei werden die Ziegel an dem Punkt, an dem der Dachhaken befestigt werden soll, zurückgeschoben. Anschließend wird der Haken eingesetzt und mit dem Dachsparren verschraubt. Danach werden die Ziegel wieder zurückgeschoben.

• Befestigung der Schienen - Die Montageschienen werden als Auflagepunkt für die Photovoltaikmodulen mit den Haken verschraubt.

• Auflegen der Module - Die Photovoltaikmodule werden auf die Montageschienen gelegt. Damit die Module nicht verrutschen, werden sie mit Modulklemmen fixiert. Ein Modul wird mit jeweils vier Modulklemmen befestigt. Am letzten bzw. ersten Modul einer Modulreihe werden sogenannte Endklemmen eingesetzt. Zwischen zwei Modulen verwendet man Mittelklemmen, die der Fixierung der Module auf den Schienen dienen und zwei Module miteinander verbinden.

• Kabelverbindungen - Die Module mit den Kabeln verbinden.

• Abbau der Absturzsicherung nach Dachmontageende.

• Elektroinstallation - Eine Elektrofachkraft installiert die Kabel zu den Wechselrichters und ggf. Batteriespeicher. Eine Verbindung zum Internet sollte vorhanden sein und auch nach der Installation muss der Internetanschluss weiterhin gewährleistet werden.

• Inbetriebnahme - Alle nötigen Unterlagen werden dem Netzbetreiber übergeben. Der Netzbetreiber nimmt die Anlage offiziell in Betrieb und tauscht ggf. den Stromzähler. Auch die Registrierung bei der Bundesnetzagentur im Marktstammdatenregister wird vom Solarteur bzw. Elektriker durchgeführt.

Photovoltaik Montage

Die Planung, Montage und Überwachung einer Photovoltaikanlage sollte grundsätzlich von einem Solarteur bzw. Solartechniker, die gute Kontakte zu entsprechenden Handwerksbetrieben (Dachdecker, Elektriker, Gerüstbauer) in der Region haben, durchgeführt werden. In der Regel sind die Solarteure in einem Dachdecker- oder Elektrobetrieb integriert. Der Anschluss an die Hauseinspeisung und das Stromnetz muss von einem registrierten und zertifizierten Elektroinstallateur erfolgen (gesetzlich vorgeschrieben). Die Kosten der Planung, Montage und elektrischer Anschluss mit Inbetriebnahme belaufen sich auf ca. 40 % der Gesamtkosten der Anlage.

Montageablauf - Aufdach-Montage (Schrägdach)

• Die Komponenten (Photovoltaikmodule, das Montagesystem, der Wechselrichter sowie gegebenenfalls ein Stromspeicher) für die Photovoltaikanlagewird auf Vollständigkeit und Brauchbarkeit überprüfen. Diese müssen an einen trockenen, frostsicheren und diebstahlsicheren Platz gelagert werden.

• Absturzsicherung (Gerüst, beim Flachdach Kantenschutz) anbringen, die die Arbeitssicherheit gewährleistet.

• Montage der Dachhaken - Dabei werden die Ziegel an dem Punkt, an dem der Dachhaken befestigt werden soll, zurückgeschoben. Anschließend wird der Haken eingesetzt und mit dem Dachsparren verschraubt. Danach werden die Ziegel wieder zurückgeschoben.

• Befestigung der Schienen - Die Montageschienen werden als Auflagepunkt für die Photovoltaikmodulen mit den Haken verschraubt.

• Auflegen der Module - Die Photovoltaikmodule werden auf die Montageschienen gelegt. Damit die Module nicht verrutschen, werden sie mit Modulklemmen fixiert. Ein Modul wird mit jeweils vier Modulklemmen befestigt. Am letzten bzw. ersten Modul einer Modulreihe werden sogenannte Endklemmen eingesetzt. Zwischen zwei Modulen verwendet man Mittelklemmen, die der Fixierung der Module auf den Schienen dienen und zwei Module miteinander verbinden.

• Kabelverbindungen - Die Module mit den Kabeln verbinden.

• Abbau der Absturzsicherung nach Dachmontageende.

• Elektroinstallation - Eine Elektrofachkraft installiert die Kabel zu den Wechselrichters und ggf. Batteriespeicher. Eine Verbindung zum Internet sollte vorhanden sein und auch nach der Installation muss der Internetanschluss weiterhin gewährleistet werden.

• Inbetriebnahme - Alle nötigen Unterlagen werden dem Netzbetreiber übergeben. Der Netzbetreiber nimmt die Anlage offiziell in Betrieb und tauscht ggf. den Stromzähler. Auch die Registrierung bei der Bundesnetzagentur im Marktstammdatenregister wird vom Solarteur bzw. Elektriker durchgeführt.

|

Die Güte einer PV-Anlage steht und fällt mit dem Können der Montage. Besonders wenn branchenfremde Betriebe und Selbstschrauber die Anlage montiert haben, werden Fehler gemacht. Auch eine Fortbildung zum Solarteur macht jedoch nicht aus jedem Monteur einen geeigneten PV-Installateur. Deshalb sollte man möglichst einen erfahrenen Fachbetrieb mit guten Referenzen beauftragen. Von Vorteil sind auch Erfahrungen in den Gewerken Elektroinstallations- und Dachdeckerarbeiten. Photovoltaik Montagefehler |

Die häufigsten Fehler:

.

Aufgrund der umfangreichen Vorgaben bitte die angegebenen Links anklicken.

Montageablauf einer Photovoltaikanlage - Video

EWS GmbH & Co. KG

Photovoltaik Montage - PV-Module selbst montieren und Geld sparen?

Dr. Gudrun Valerius, solaranlage-ratgeber.de - Anondi GmbH

Photovoltaik Montage – so läuft die Installation einer PV-Anlage ab

Nadine Kümpel, wegatech greenergy GmbH

Photovoltaik Montagefehler

Dr. Gudrun Valerius, solaranlage-ratgeber.de - Anondi GmbH

Typische Fehler bei der Installation von Photovoltaik-Modulen vermeiden

Dittmar Koop, haustec.de - Alfons W. Gentner Verlag GmbH & Co. KG

Die 7 häufigsten Fehler an Photovoltaikanlagen

Matthias Diehl, photovoltaikbuero Ternus und Diehl GbR

Aufgrund der umfangreichen Vorgaben bitte die angegebenen Links anklicken.

Gefährdungen bei der Montage von Photovoltaikanlagen

Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

Solarpanele sicher montieren -

Eine saubere Sache

Andreas Warnecke, Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM)

Absturzsicherungen für Dachdecker und Solarteure

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH

Absturzsicherung gesetzliche Vorschriften

Mauderer Alutechnik GmbH

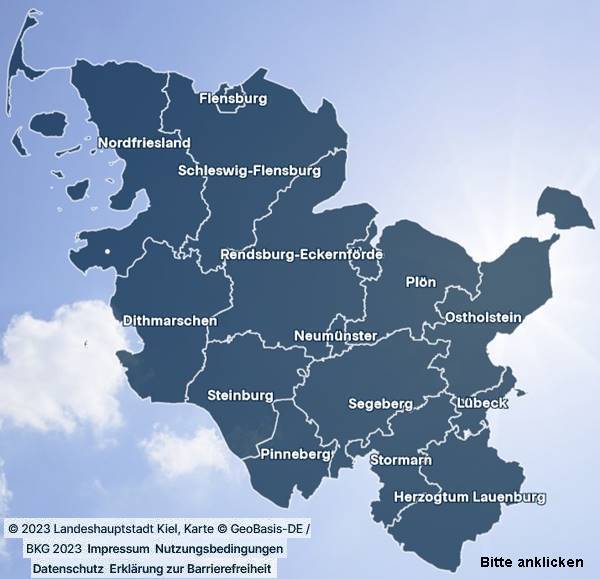

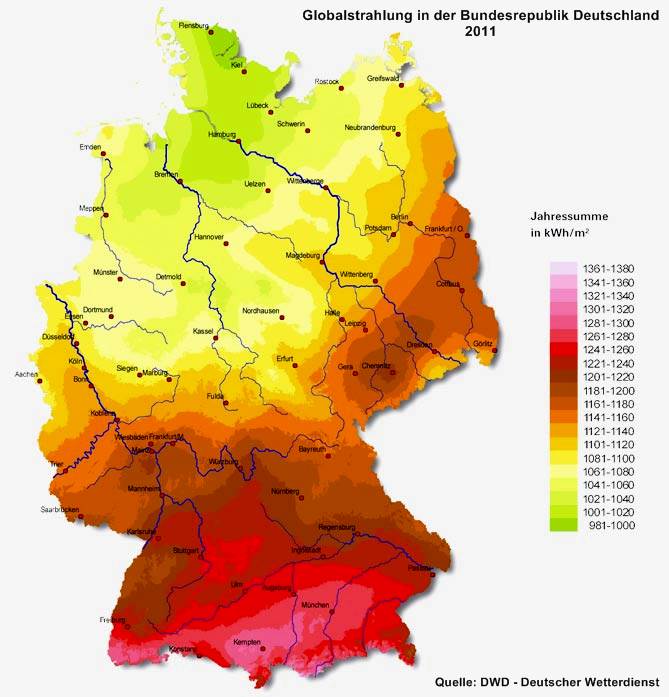

Solarkataster

Solarkataster bzw. Solarpotenzialkataster sind spezialisierte Online-Plattformen oder Datenbanken spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung und der Planung von Solaranlagen (PV-Anlage, Solarthermieanlage). Sie bieten detaillierte Informationen über das Potenzial von Photovoltaik auf verschiedenen Oberflächen, insbesondere auf Dachflächen und Freiflächen. Durch die Analyse von Faktoren wie Dachneigung, Ausrichtung, Verschattung und lokalem Klima ermöglichen Solarkataster den Nutzern, das solare Energieerzeugungspotenzial eines bestimmten Standorts präzise zu bewerten.

Mit dem Solarkataster kann jeder Interessent mit nur wenigen Klicks herausfinden, ob sich das eigene Dach für die Installation einer PV-Anlage, Solarthermieanlage oder für ein Gründach eignet. Ein Konfigurationstool gibt außerdem erste Planungshinweise zu Kosten und Wirtschaftlichkeit. Für die Konfiguration einer PV-Anlage kann zwischen einem robusten Schnellcheck oder einem Expertenmodus gewählt werden.

Das Solarkataster zeigt auf Basis einer Landkarte für jedes Gebäude unter anderem die Ausrichtung des Dachs, die spezifische Sonneneinstrahlung und die mögliche Größe einer PV-Anlage. Mit Hilfe einiger Angaben, wie Bewohneranzahl, bisheriger Stromverbrauch und ob die produzierte Sonnenenergie selbst genutzt oder ins lokale Stromnetz eingespeist werden soll, berechnet das Tool die Wirtschaftlichkeit sowie einige technische Informationen. Diese unkomplizierte Wirtschaftlichkeitsberechnung berücksichtigt auch zusätzliche mögliche Verbrauchsobjekte, beispielsweise eine Wärmepumpe oder ein E-Auto. Als Ergebnis der persönlichen Angaben erhalten die User einen schnellen Überblick, wann sich die geplante PV-Anlage amortisieren würde, wie hoch die jährliche Ersparnis aufgrund der selbst genutzten oder eingespeisten Sonnenenergie wäre und wie viel CO2 eingespart werden könnte.

.

.

Solarkataster-SH (Karte anklicken)

Quelle: Landeshauptstadt Kiel, GeoBasis-DE, BKG

Erstes landesweites Solarkataster zeigt

geeignete Dachflächen für PV-Anlagen

Stadtwerke Kiel AG

Solardachkataster für Rendsburg-Eckernförde

Klimaschutzagentur im Kreis Rendsburg-Eckernförde gGmbH

Wie viel Energie steckt in Ihren Dächern?

tetraeder.solar gmbh

Alle Solarkataster Deutschlands im Überblick

Mein EigenHeim - J. Fink Verlag GmbH & Co. KG

Energiesparkonto

co2online gemeinnützige Beratungsgesellschaft mbH

Anmeldung - Photovoltaikanlage

Jede gewerblich genutzte und auch private Photovoltaikanlage, die ans Stromnetz angeschlossen wird, muss bei dem Stromnetzbetreiber, im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur, beim Finanz- oder Gewerbeamt angemeldet werden.

Am einfachsten und sichersten ist es, wenn der Elektrofachbetrieb die Anmeldungen bei dem Stromnetzbetreiber und im Marktstammdatenregister durchführt.

Auf jeden Fall sollte man wissen, dass der Netzbetreiber und die Bundesnetzagentur (Bundesnetzbetreiber) miteinander im engen Austausch stehen. Sobald eine Anmeldung vorgenommen wird, erfährt der andere auch davon.

Anmeldung beim Netzbetreiber

Quelle: Schleswig-Holstein Netz AG

In 9 Schritten zu Ihrem Sonnenstrom

1. Anmeldung mit Ihrem Elektroinstallateur

2. Prüfung der Unterlagen durch Schleswig-Holstein Netz

3. Netzberechnung durch Schleswig-Holstein Netz

4. Einspeisezusage durch Schleswig-Holstein Netz

5. Rücksendung Betreiberbestätigung

6. Mitteilung Zählpunkt durch Schleswig-Holstein Netz

7. Fertigmeldung durch Ihren Elektroinstallateur

8. Zählersetzung durch Schleswig-Holstein Netz

9. Vergütung Ihres eingespeisten Stroms durch Schleswig-Holstein Netz

Bei Mini-PV-Anlagen bzw. Balkonkraftwerken ist das einfacher

Anmeldung bei der Bundesnetzagentur

Die PV-Anlage muss bei der Bundesnetzagentur1 in das Marktstammdatenregister2 (MaStR) eingetragen werden. Dies ist ein umfassendes, amtliches Register für alle stromerzeugenden Anlagen, (Blockheizkraftwerke, Solaranlagen, Batteriespeicher, KWK-Anlagen, Notstromaggregate). Der Sinn und Zweck des Registers ist, alle Informationen zum Strommarkt in einer einzigen Datenbank zu sammeln, zu bündeln und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Die genauen Standorte und Leistungen der privaten Anlagen haben Einfluss auf die Sicherheit und den Ausbau des öffentlichen Stromnetzes.

Die Anmeldungsfrist einer Solaranlage und eines Batteriespeichers ist relativ kurz. Eine Neuanlage, die ab Februar 2019 in Betrieb genommen wurde, muss innerhalb von einem Monat nach Inbetriebnahme ins Register eingetragen worden sein. Der Batteriespeicher muss separat innerhalb einer 1-Monats-Frist nach Inbetriebnahme angemeldet werden. Das gilt sowohl für bereits laufende Stromspeicher sowie für einen neu angeschafften.

1 Die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen ist eine selbstständige Bundesoberbehörde. Sie hat in erster Linie den Auftrag, durch Regulierung in den Zuständigkeitsbereichen den Wettbewerb zu fördern und einen diskriminierungsfreien Netzzugang zu fairen Bedingungen zu gewährleisten.

Im Rahmen der Energieregulierung sind die zentralen Aufgaben insbesondere die Genehmigung der Netzentgelte für die Durchleitung von Strom und Gas, die Beseitigung von Hindernissen beim Zugang zu den Energieversorgungsnetzen für Lieferanten und Verbraucher, die Standardisierung von Lieferantenwechselprozessen und die Verbesserung von Netzanschlussbedingungen für neue Kraftwerke.

Die Bundesnetzagentur nimmt u.a. die Aufgabe wahr, in Verkehr zu bringende oder in Verkehr gebrachte elektrische Geräte oder Funkanlagen stichprobenweise auf Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen zu prüfen ist. Das Register für den deutschen Strom- und Gasmarkt. Auch das Marktstammdatenregister (MaStR) wird von der Bundesnetzagentur geführt.

2 Mit dem Marktstammdatenregister (MaStR) wird ein umfassendes behördliches Register des Strom- und Gasmarktes aufgebaut, das von den Behörden und den Marktakteuren des Energiebereichs (Strom und Gas) genutzt werden kann. Für viele energiewirtschaftliche Prozesse stellt das einheitliche und vollständige Register eine Vereinfachung und eine deutliche Steigerung der Datenqualität dar.

Behördliche Meldepflichten können durch die zentrale Registrierung vereinheitlicht, vereinfacht oder ganz abgeschafft werden. Das MaStR dient damit auch der Entlastung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen bei den zahlreichen Meldepflichten.

Marktstammdatenregister |

|

Art der Einheiten |

Registrierungspflicht |

Strom- und Gaserzeugungs- |

Einheiten die unmittelbar oder mittelbar ans Strom- oder Gasnetz angeschlossen sind oder werden sollen |

Strom- und Gasspeicher |

Einheiten die unmittelbar oder mittelbar ans Strom- oder Gasnetz angeschlossen sind oder werden sollen |

Stromverbrauchseinheiten |

Einheiten die an ein Hoch- oder Höchstspannungsnetz angeschlossen sind |

Gasverbrauchseinheiten |

Einheiten an Fernleitungsnetze angeschlossen sind Außerdem: Gaskraftwerke mit einer elektrischen Leistung > 10 MW |

Verpflichtend zu registrierende Stromerzeugungsanlagen

Die Registrierung ist grundsätzlich für alle ortsfesten Stromerzeugungs-Anlagen verpflichtend, unabhängig von der Größe und vom Inbetriebnahmedatum und unabhängig davon, ob für den Strom eine Förderung nach dem EEG oder nach dem KWKG in Anspruch genommen wird. Die Pflicht gilt für alle Anlagen, die Strom für die Einspeisung in das öffentliche Stromnetz oder für den eigenen Verbrauch erzeugen.

• Solaranlagen

• Stromspeicher

• Windenergieanlagen

• Biomasseanlagen

• Wasserkraftanlagen

• Anlagen zur Stromerzeugung aus Geo- oder Solarthermie, Grubengas, Klärschlamm, Druckentspannung

• Verbrennungsanlagen einschließlich KWK-Anlagen und Brennstoffzellen

Marktstammdatenregister (MaStR)

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

Eine PV-Anlage anmelden: Bundesnetzagentur, Betreiber und Finanzamt

Solarwatt GmbH

Welche Daten werden im Marktstammdatenregister erfasst?

Solarwatt GmbH

PV-Anlage anmelden: Schritt-für-Schritt Anleitung

Enpal B.V.

Photovoltaikanlagenbetreiber sollten sich darüber im Klaren sein, das das Betreiben einer Photovoltaikanlage ein Gewerbe darstellen kann. Von einer Gewerbeanmeldung ist man befreit, wenn der erzeugte Strom ausschließlich dem Eigenverbrauch dient (Off-Grid-System) oder diesen nur in einem geringen Umfang in das öffentliche Stromnetz einspeist. Dabei handelt es sich in der Regel um PV-Systeme, deren Leistung 5 kWp nicht übersteigen.

Obwohl die Einspeisung von Strom eine gewerbliche Tätigkeit darstellt, ist eine Gewerbeanmeldung für Photovoltaikanlagen auf privaten Wohngebäuden nur in wenigen Ausnahmefällen erforderlich. Dies entscheiden in Grenzfällen die Bundesländer. Diese haben sich auf eine einheitliche Vorgehensweise geeinigt. Der Betrieb einer PV-Anlage wird nicht als gewerbliche Tätigkeit eingestuft. Hier sollte aber unbedingt beachtet werden, dass dies nur für das Gewerberecht gilt. Die Gründe sind darin zusehen, dass der jährliche Gewinn einer Kleinanlage für eine gewerbliche Tätigkeit sehr gering ist, weil die Abschreibungsmöglichkeiten der Investition in die Rechnung einbezogen werden und der Netzbetreiber in der Regel der einzige Abnehmer ist. Wenn aber der Strom z. B. an einen benachbarten Abnehmer (z. B. Gewerbetrieb) geliefert wird, kann eine Gewerbeanmeldung notwendig werden. Es sollte immer bei der Gemeinde nachgefragt werden, ob eine Gewerbeanmeldung erforderlich ist.

Aber steuerrechtlich sind die Einnahmen aus der Einspeisevergütung Einkünfte aus einer gewerblichen Tätigkeit und sind als Einkommen zu versteuern. Die laufenden Kosten und der Kaufpreis der PV-Anlage, z. B. linearen Abschreibung > jährlich 5 %, können abgesetzt werden.

Da das Betreiben einer PV-Anlage eine unternehmerische Tätigkeit ist, muss für die erhaltene Einspeisevergütung eine Umsatzsteuer von 19 % an das Finanzamt abgeführen werden. Diese wird aber nur weitergereicht, da der Anlagenbetreiber diese Umsatzsteuer dem Netzbetreiber in Rechnung stellt. Diese eingenommene Umsatzsteuer muss in den ersten zwei Jahren monatlich dem Finanzamt in einer "Voranmeldung" gemeldet und sofort abgeführt werden. Danach sind längere Intervalle, abhängig vom Jahresumsatz, für die Voranmeldung möglich. Von der abzuführenden Umsatzsteuer können die Beträge abgezogen werden, die im Rahmen der Tätigkeit selbst als Umsatzsteuer (Vorsteuer) gezahlt werden. Da eine private Photovoltaikanlage der Umsatzsteuerpflicht unterliegt und die Einnahmen einkommenssteuerpflichtig sind, ist es empfehlenswert, in den ersten zwei Jahren die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch zu nehmen. So können auch alle möglichen Abschreibungsmöglichkeiten genutzt und die Verfahrensgänge gelernt werden.

Hier könnte auch geklärt werden, ob die Kleinunternehmerregelung (weniger als 17.500 € Umsatz)

in Anspruch genommen werden sollte. Dann muss keine Umsatzsteuer (nur Einkommensteuer) an das Finanzamt abgeführt werden, aber es kann dann keine Vorsteuer gezogen werden.

Gewerbe anmelden bei einer PV-Anlage

PV-Forum - Photovoltaikforum GmbH - wertvolle Hilfen durch Fachleute

Gefährliches Halbwissen - Falsche Tipps und unvollständige Informationen

über Photovoltaik-Anlagen

Öffentliche Nettostromerzeugung in Deutschland in 2022

- energy-charts.info - Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE

Alle reden von der Energiewende. Aber wie macht man die?

Solarwatt GmbH

Operation Sunplant - So bauen Sie kleine (und große) Balkonkraftwerke

Andrijan Möcker, c´t Magazin für Computertechnik - Heise Medien GmbH & Co. KG

Es gibt so viele Ideen, erneuerbare Energie (PV-Anlagen, Windkraft) zu nutzen.

Warum wird das nicht umgesetzt?

Strom statt Gas: Kieler Forscher wollen ungenutzte Windenergie einspeisen

Hauke von Hallern und Josefine Kasten, Norddeutscher Rundfunk

Dringend ist ein Ende der Regulierungswut sowie ein Aussetzen zeitraubender Genehmigungsverfahren notwendig.

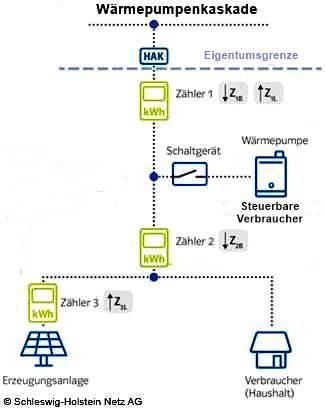

Kaskadenmessung - PV - HH - WP

Wenn man den Strom für die Wärmepumpe durch einen günstigen Wärmepumpenstromtarif bezieht und zusätzlich noch eine PV-Anlage besitzt, der möchte auch seinen eigenen Strom für die Wärmepumpe verwenden. Hier kann eine Kaskadenmessung eingesetzt werden.

Die Kaskadenmessung ist noch nicht so weit verbreitet und wird von vielen Netzbetreibern nicht mal wirklich angeboten. Hier ist aber wichtig zu wissen, dass die Auswahl vom Messkonzept definitiv beim Anlagenbetreiber liegt. Der Netzbetreiber hat wiederum die Verpflichtung, das gewählte Messkonzept auf Konformität mit dem EEG, KWKG und den Technischen Anschlussbedingungen zu prüfen. Die Kaskadenmessung ist definitiv ein konformes Messkonzept und wird hoffentlich in Zukunft noch mehr Aufmerksamkeit bekommen, damit diese auch als offizielles Messkonzept angesehen wird und auch die Umsetzung kein Problem mehr darstellt.

FAQ - Häufige Fragen zu Erneuerbare Energien

Schleswig-Holstein Netz AG

Die Kaskadenmessung: PV Anlage mit Wärmepumpe

Photovoltaikforum GmbH

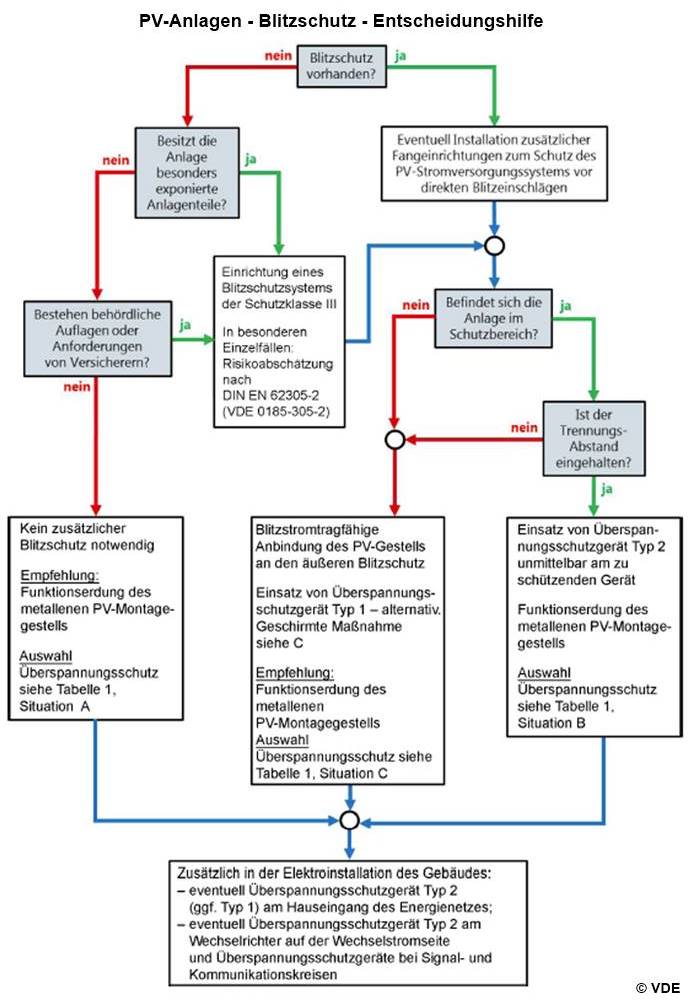

PV-Anlagen - Blitzschutz - Überspannungsschutz

Bei der Installation einer Photovoltaik-Anlage oder spätestens nach einem Blitzschaden stellt sich die Frage, ob der Blitzschutz für die Photovoltaik-Anlage notwendig ist. Hier sind die baulichen Gegebenheiten der PV-Anlage und des Gebäudes, auf dem diese installiert wird, zu berücksichtigen. Eine Beschreibung der Schutzmaßnahmen sowie eine Entscheidungshilfe enthält die Blitzschutz-Norm DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) im Beiblatt 5 "Blitz- und Überspannungsschutz für PV-Stromversorgungssysteme".

Photovoltaik-Anlagen sind sowohl durch direkte als auch durch nahe Blitzeinschläge gefährdet, denn dabei entstehen hohe Spannungen und Ströme, die auf das PV-Stromversorgungssystem einwirken können.

• Direkteinschläge: Werden Photovoltaik-Anlagen direkt von Blitzen getroffen, fließen sehr hohe Blitzströme über die Photovoltaik-Anlagen, die dabei häufig zerstört werden; auch mechanische Zerstörungen und Brände sind nicht auszuschließen.

• Indirekte Einschläge: Bei nahen Blitzeinschlägen fließen Blitzteilströme über die elektrischen Installationen und Versorgungsleitungen, die in Photovoltaik-Anlagen große Schäden hervorrufen können.

• Bei Blitzeinschlägen in einer Entfernungen bis 500 m erzeugen die hohen magnetischen Felder des Blitzes in elektrischen Installationsschleifen Überspannungen, die Schäden an Photovoltaik-Anlagen verursachen können.

• Bei Blitzeinschlägen in größerer Entfernung können allenfalls kapazitive Einwirkungen auftreten, die in der Regel keine Schäden hervorrufen.

Blitzschutz von Photovoltaik-Anlagen

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.

Blitz- und Überspannungsschutz für Aufdachanlagen

DEHN SE

Schutzkonzept für PV-Anlagen

DEHN SE

Prüfung des Blitzschutzsystems

DEHN SE

hier ausführlicher >>> Blitzschutz - nicht nur für Solaranlagen

![]() Bei der Montage von PV-Module in Verbindung mit bzw. an Holz- und Kunststoffteilen muss unbedingt dessen Zündtemperatur beachtet werden.

Bei der Montage von PV-Module in Verbindung mit bzw. an Holz- und Kunststoffteilen muss unbedingt dessen Zündtemperatur beachtet werden.

Ob der Elektrosmog (elektromagnetische Strahlung) durch eine Photovoltaikanlage, der durch elektromagnetische Felder (elektrische Gleichfelder, magnetische Gleichfelder, elektrische Wechselfelder, magnetische Wechselfelder) entsteht, krank machen kann, wird zunehmend gestrittig diskutiert.

Die einen sagen, dass die elektrischen und magnetischen Felder sich im Bereich von 9 - 3000 kHz befinden und sich nicht von elektronischen Haushaltsgeräten unterscheiden und die Feldstärke bereits nach wenigen Zentimetern stark abnimmt und somit für die Gesundheit unbedenklich ist.

Die anderen sagen, dass die PV-Anlagen Elektrosmog verbreiten können, wenn sie nicht richtig installiert und angeschlossen werden. Vor allem erzeugen Wechselrichter erhebliche magnetische Wechselfelder, deren Stärke von der Sonneneinstrahlung abhängig ist und in grossem Abstand zu tags- und nachtsüber benutzten Räumen installiert werden sollten.

Da der Elektrosmog nicht nur tagsüber verursacht, sondern 24 Stunden ohne Unterbrechung (also auch, wenn kein Strom erzeugt wird) entsteht. Wenn der Wechselrichter am Netz bleibt, leitet er auf alle Installationen und alle Gebäudeteile Strom. Es wurde festgestellt, dass auf dem Netz massive, breitbandige Störstrahlungen vorhanden sind. Auch wenn die Solaranlage auf einem Nachbargebäude betrieben wird. Diese Magnetfelder können durch geeignete Messungen festgestellt und minimiert werden, wenn z. B. das Verbindungskabel zwischen Solarzelle und Wechselrichter verdrillt werden. Außerdem sollten unnötige Potentialdifferenzen vermieden werden.

Diese Maßnahmen gegen Elektrosmog sind immer zu empfehlen:

• Möglichst viel Abstand zu tagsüber genutzten Räumen

• Erdung der Module

• Geringe Leiterschleifen

• Abgeschirmte geerdete Stringleitungen oder Verlegung in geerdeten Rohren

• Positionierung des Wechselrichters möglichst weit weg von Daueraufenthaltsplätzen (Bett, Büroarbeitsplatz)

• Verbindungskabel zwischen Solarzelle und Wechselrichter verdrillen

• unnötige Potentialdifferenzen vermeiden

• Aluminium-Folie an der Modulrückseite

• Wechselrichter mit Transformator (Gleichstromseite und Wechselstromseite galvanisch trennen)

• Wechselrichter mit Netzfilter auf Gleich- und Wechselstromseite oder Installation zusätzlicher externer Netzfilter

• Wechselrichter weit weg von Ruhezonen (z. B. im Keller abgeschirmt)

• Solarleitungen (+ und -) in geringem Abstand zueinander verlegen

• Gleichstromleitungen fernab von Wechselspannungsleitungen verlegen

Elektromagnetische Strahlung einer Photovoltaik Anlage

Christian Märtel, DAA GmbH

Photovoltaikanlagen und Elektrosmog?

Werner Bopp, baubiologie magazin - Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit IBN Unabhängige private GmbH

PV-Elektrosmog: Krank durch Photovoltaikanlagen?

Kai Janßen, grünes.haus.de

Photovoltaik-Elektrosmog: Wie gefährlich ist Solaranlage-Strahlung?

energie-experten.org - Greenhouse Media GmbH

Schutz vor Elektrosmog – Photovoltaikanlage richtig abschirmen

Christian Schaar, S2 GmbH - J.Fink Verlag GmbH & Co. KG

Elektrosmog - Torsten Mey

Mieterstrom

Mieterstrommodelle ("Quartierstrom") sind Vermarktungsmodelle für Strom, der vor Ort mit einer PV-Anlage, einem BHKW oder einer Windkraftanlage erzeugt, an die Hausbewohner ("Mieter") ohne Nutzung des Netzes der allgemeinen Versorgung geliefert und im Gebäude verbraucht wird. Diese Modelle werden seit einigen Jahren angeboten. Sie sollen private Vermieter dazu ermuntern, die Dächer ihrer Häuser mit PV-Anlagen zu bestücken und den grünen Strom günstig an die Mieter zu verkaufen.

Neben dem privaten Vermieter können auch folgende Anbieter das Mieterstrommodell nutrzen:

• Wohnungsunternehmen

• Wohnungsgenossenschaften

• Tochtergesellschaften

• Energiegenossenschaften

• Mieterstrom-Dienstleister

Der Grund, warum die Modelle nicht angenommen wurden, war wohl, dass sich der Mieterstrom in der Regel für Vermieter nicht gerechnet hat, weil zusätzliche Kosten für Abrechnung, Vertrieb und Messungen entstehen. Um Mieterstrom wirtschaftlich attraktiver zu machen, hat der Bundestag am 29. Juni 2017 das Gesetz zur Förderung von Mieterstrom verabschiedet. Der Bundesrat hat dieses Gesetz am 7. Juli 2017 beschlossen. Das Gesetz ist am 24. Juli 2017 verkündet worden und am 25. Juli 2017 in Kraft getreten.

Im Gesetz

zur Förderung von Mieterstrom und zur Änderung weiterer Vorschriften des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2017) wird ein Förderanspruch für direkt gelieferten Strom aus Solaranlagen auf Wohngebäuden verankert. Danach erhält der Betreiber einer solchen Anlage einen Mieterstromzuschlag. Dieser orientiert sich an den im EEG genannten Einspeisevergütungen abzüglich eines Abschlags. Um die durch die Mieterstromförderung entstehenden zusätzlichen Kosten zu begrenzen, wird der durch den Mieterstromzuschlag förderfähige Zubau von Solaranlagen auf 500 Megawatt pro Jahr beschränkt.

Wichtig ist, dass der Mieter seinen Stromanbieter weiterhin frei wählen kann und Mieterstrom zu attraktiven Konditionen angeboten bekommt. Daher beinhaltet das Gesetz Vorgaben für die Laufzeit des Mieterstromvertrags, verbietet die Kopplung mit dem Mietvertrag und sieht eine Preisobergrenze für Mieterstrom vor.

Mieterstromvertrag

Als Mieterstromvertrag wird ein Vertrag zur Lieferung von Strom bezeichnet, der direkt zwischen Ihnen als Mieterstrom-Nutzer*in und dem Anlagenbetreiber oder einem Dritten (falls die Anlage nach dem 01.01.2021 in Betrieb genommen wurde) als Mieterstromlieferant abgeschlossen werden kann. Anlagenbetreiber kann Ihr Vermieter (z.B. eine Einzelperson oder Genossenschaft), aber auch ein spezieller Mieterstrom-Dienstleister sein. Der Energieliefervertrag ist mit einem wettbewerblichen Energieliefervertrag vergleichbar, wie man ihn auch mit einem anderen Energielieferanten abschließen würde.

Bei dem gefördertem Mieterstrom sind folgende Besonderheiten zu beachten:

Stromquelle und räumliche Nähe |

Der geförderte Mieterstrom ("Quartierstrom") darf nur aus Solaranlagen auf dem Dach des Wohngebäudes (bzw. in räumlicher Nähe) stammen, wo er dann auch verbraucht wird. Bei Anlagen, die nach dem 01.01.2021 in Betrieb genommen werden, darf der Strom auch in dem Quartier* verbraucht werden, in dem das Gebäude liegt. |

ohne Nutzung des Netzes der allgemeinen Versorgung |

Der Strom muss ohne die Nutzung des Netzes der allgemeinen Versorgung direkt an Sie geliefert werden. Überschüssig erzeugter Strom, der nicht im Wohnhaus verbraucht wird, kann ins Netz eingespeist werden.. |

Zusatzstrom |

Zusätzlich benötigter Strom, der nicht durch die Solaranlage erzeugt werden kann, wird Ihnen ebenfalls vom Mieterstromlieferanten geliefert. Er übernimmt grundsätzlich die volle Verantwortung für Ihre gesamte Stromlieferung mit den entsprechenden gesetzlichen Rechten und Pflichten. |

spezielle Regelungen |

Die wichtigsten Regelungen zum speziellen Vertragsverhältnis einer Mieterstrom-Lieferung finden Sie als Mieterstrom-Nutzer*in in § 42a EnWG. Dort sind u.a. die Vertragsbedingungen, Preisgrenzen und eine Gewährleistung der umfassenden Stromversorgung festgelegt. |

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (2021) hat das Lieferkettenmodell auch rechtlich gestärkt. Gemäß § 21 Absatz 3 EEG 2021 liegt Mieterstrom im gesetzlichen Sinne auch dann vor, wenn der Strom nicht vom Anlagenbetreiber, sondern wie im Fall des Lieferkettenmodells von einem Dritten geliefert wird.

Mieterstrom - Bundesnetzagentur

Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG)

§ 42a Mieterstromverträge

Mieterstromzuschlag - Bundesnetzagentur

Umfangreicher Ratgeber "Mieterstrom":

Wie können sich Mieter mit Solarstrom versorgen?

- energie-experten.org, Greenhouse Media GmbH

Solaranlage kaufen oder mieten*

Viele Hauseigentümer haben ein Dach und/oder eine Freifläche, welche sich für die Installation einer Photovoltaikanlage eignet. Oft haben sie keine finanziellen Mittel oder keinen Mut für die Investition in eine Photovoltaikanlage. Das klassische Kauf-Modell ist für immer mehr Hausbesitzer nicht mehr die beste Option. Als Alternative hat sich vor allem das innovative Miet-Modell etabliert.

• Wer am liebsten alles selbst macht, keinen Kredit benötigt und sein Erspartes nicht investieren möchte, für den ist das klassische Kauf-Modell eine gute Option.

• Wer eine PV-Anlage mietet, schätzt das Rundum-Sorglos-Paket, 0 € Anschaffungskosten und die Kostentransparenz.

• Bei einem ehrlichen Vergleich sind die Kostenunterschiede je nach Anlagengröße und Rechenweise meist eher gering und hängen davon ab, wie genau man rechnet und welche Faktoren man einbezieht.

* Ein Mietvertrag ein ein gegenseitiger schuldrechtlicher Vertrag zur zeitweisen Gebrauchsüberlassung gegen Entgelt. Dieser ermöglicht dem Mieter den Gebrauch an der gemieteten Sache. Die Gegenleistung des Mieters besteht darin, die im Vertrag vereinbarte Miete zu zahlen.

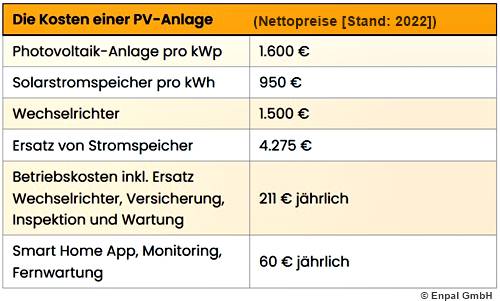

Obwohl der Kauf einer Photovoltaikanlage einige Vorteile (Förderungen von Staat und/oder Bundesland, selbsttragende Energiegewinnung ohne Mehrbelastung) hat, ist das nicht immer zu empfehlen. Ein Grund dafür sind die hohen Anschaffungskosten. Bei einem Einfamilienhaus zahlt man für die Anschaffung einer Photovoltaik-Komplettanlage deutlich über 10.000 €. Eine Anlage mit einer Leistung von z. B. 8,1 Kilowatt (kWp) kostet nach Angaben der Verbraucherzentrale aktuell etwa 13.000 € (Stand: Mai 2022). Ein weitere Gründe sind die Installations- und Betriebskosten ( Wartung, Inspektion, Reparatur, Reinigung der Anlage, Versicherung). Viele Hersteller verlangen außerdem ein smartes Monitoring.

Preise in netto, ohne Inflation. Wechselrichter und Stromspeicher sollten nach 10 - 15 Jahren ersetzt werden. Aufgrund von verschiedenen Faktoren ändern sich die Preise momentan stärker und schneller als in der Vergangenheit.

Quellen: HTW Berlin, Fraunhofer ISE, BSW/EUPD Preismonitor, ZSW und Verbraucherzentrale.

Enpal bietet die PV-Anlagen im Miet-Modell an. Das Besondere dabei ist, es gibt keine Anschaffungskosten und das Rundum-Sorglos-Paket (Beratung, Planung, Installation, Wartung, Reparatur und Versicherung) ist inklusive.

Die Miete für eine PV-Anlage liegt zwischen 114 € und 202 € pro Monat. Je größer die Anlage, desto höher der monatliche Mietpreis. Optional wird auch ein Solarstromspeicher und eine Wallbox angeboten. Die Miete bleibt über eine Laufzeit von 20 Jahren stabil und steigt auch bei höherer Inflation nicht an.

Bei den Anbietern muss u.a. darauf geachtet werden, wann die erste Miete fällig ist und was nach Ablauf der Vertragslaufzeit mit Ihrer Solaranlage passiert. Häufig müssen die monatlichen Preise schon vor Inbetriebnahme der Anlage bezahlt und nach 20 Jahren muss die Solaranlage entweder wieder abgeben oder überteuert beim Anbieter abgekauft werden.

Im Mietmodell von Enpal beginnen die monatlichen Mietpreise für die PV-Aanlage bei 114 €. Die Miete ist erst dann fällig, sobald die Photovoltaikanlage in Betrieb ist und Strom erzeugt. Eine weitere Besonderheit ist, dass Sie die PV-Anlage nach 20 Jahren für einen symbolischen Euro (fast) geschenkt bekommen. Bei einer Lebensdauer von 30 bis 40 Jahren sind das nach Vertragsende also nochmals 10 bis 20 Jahre kostenfreie Nutzung. Die Anlage kann aber auf Wunsch auch nach Ende der Mietdauer kostenfrei von Enpal rückgebaut und abheholt werden. Quelle: Enpal GmbH

Solaranlage kaufen oder mieten

Solaranlage mieten: Lohnt sich das Modell? - Alle Vorteile und Nachteile

Solaranlage kaufen oder mieten - Was ist besser?

Yannick Van Noy, Enpal GmbH

Miete und Pacht

Wo liegen die Unterschiede?

HAUSGOLD - talocasa GmbH

Dachverpachtung

Viele Hauseigentümer haben ein Dach und/oder eine Freifläche, welche sich für die Installation einer Photovoltaikanlage eignet. Oft haben sie keine finanziellen Mittel oder keinen Mut für die Investition in eine Photovoltaikanlage. Hier gibt es die Möglichkeit, die Dachfläche an Solarinvestoren zu verpachten bzw. zu vermieten. Der Eigentümer hat Erträge durch die Pachtzahlung und je nach Pachtvertrag geht die Anlage nach dem Auslaufen des Vertrages in das Eigentum des Dacheigentümers über. Außerdem ist das Dach der Witterung weniger ausgesetzt.

* Ein Pachtvertrag ist eine vertraglich vereinbarte Überlassung einer Sache auf Zeit zur Nutzung und Fruchtgenuss. Als Gegenleistung für die Nutzung dieses Gegenstandes auf Zeit zahlt der Pächter ein bestimmtes Entgelt an den Verpächter. Der Unterschied zwischen Pacht und Miete besteht in der sogenannten Fruchtziehung. Im Gegensatz zum Pächter hat der Mieter keine Möglichkeit gemachte Erträge und Gewinne für sich selbst zu beanspruchen.

Wenn sich der Hauseigentümer für eine Verpachtung entscheidet, dann sollte er folgendes bedenken.

-

Bei der langfristigen Dachverpachtung besteht oft eine Klausel, dass der Vertrag z. B. nach zwanzig Jahren um weitere Jahre verlängert werden kann.

-

Für die Laufzeit der Dachverpachtung werden im Vertrag Umbaumaßnahmen, die das Dach betreffen (Dachfenster, Gauben) ausgeschlossen.

-

Die steuerrechtliche Handhabung (Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung) muss geklärt werden.

-

Bei der Dachverpachtung sichert sich der Eigentümer der PV-Anlage in der Regel durch die Eintragung einer Dienstbarkeit in das Grundbuch ab. Wenn eine Dienstbarkeit eingetragen ist, lässt sich aber das Haus schlechter verkaufen oder beleihen. Auch kann die finanzierende Bank des Hauses, ihr Einverständnis verweigern, wenn das Haus durch eine Hypothek belastet ist.

Bei der Dachverpachtung gibt es verschiedene Vergütungsmodelle.

-

jährlicher Pachtzahlung abhängig vom Ertrag an Solarstrom

-

jährlicher Pachtzahlung abhängig von der installierten Leistung in Kilowatt Peak (kWp)

-

jährliche Pauschalzahlung je nach Größe der Anlage und belegter Dachfläche (Einmalzahlung).

Die Verpachtung an Landwirte (Energiewirt) und auf gewerblichen Gebäuden wird schon seit Jahren durchgeführt.

Dachverpachtung - Photovoltaik.org, ub.de Fachwissen GmbH

Miete und Pacht - Wo liegen die Unterschiede?

HAUSGOLD - talocasa GmbH

Funktionsweise einer Photovoltaikanlage (Bild durch Anklicken vergrößer)

Quelle: Agentur für Erneuerbare Energien - DAA Deutsche Auftragsagentur GmbH

Drohnenprüfung an PV- und Solaranlagen

viZaar industrial imaging AG

Bauteile

einer PV-Anlage

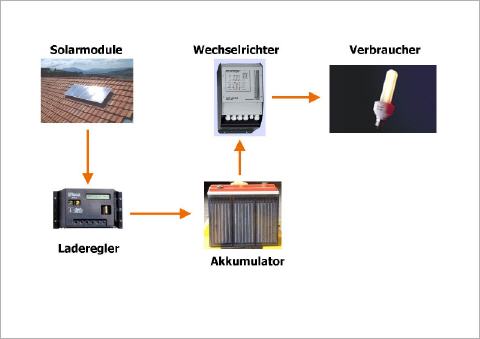

Eine Photovoltaik-Anlage besteht aus mehreren Solarmodulen, einer Gleichstrom-Hauptschaltung, einem Wechselrichter (Netzeinspeisegerät [NEG]) und Einspeisezähler. Der Stromerzeugungsprozess wird durch das Einfallen des Sonnenlichts in Gang gesetzt. Bei diesem Strom, der aus mehreren in Reihe geschalteteten Solarzellen kommt, handelt es sich um Gleichstrom, der in der Hauptschaltung zusammengefasst bzw. aufsummiert wird. Danach wird aus dem hochspannigen Gleichstrom in einem Wechselrichter gebrauchsfähiger Wechselstrom (230 V 50 Hz) hergestellt. Dieses Gerät regelt den Strom und die Spannung so, dass die PV-Anlage besonders leistungsfähig arbeitet. Der erzeugte bzw. in das öffentliche Stromnetz einspeiste Strom wird im Einspeisezähler angezeigt.

>>>> hier ausführlicher <<<<

*

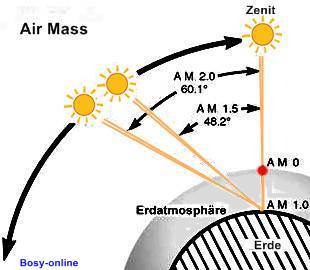

Watt Peak (Kilowatt Peak - kWpp)

Die Maßeinheit "Watt Peak" (Wp)

bzw. ("Kilowatt Peak" - kWp) wird speziell in der Photovoltaik zur Kennzeichnung

der genormten elektrischen Leistung (Nennleistung)

einer Solarzelle oder eines Solarmoduls

eingesetzt. Sie gibt maximal mögliche Leistung

bei Standardbedingungen an und wird deshalb als Peak-Leistung

(Spitzen-Leistung) benannt. Diese wird in

Watt bzw. Kilowatt gemessen und als Wp (Watt, Peak)

bzw. kWp (Kilowatt, Peak) angegeben. Zum Vergleich verschiedener Solarzellen

oder Solarmodule ist eine Normierung notwendig.

Die Standardbedingungen (Test- bzw. Laborbedingungen)

für die Normierung sind eine optimale

Sonneneinstrahlung von 1.000 W/m2

bei einer Modultemperatur von 25 °C

und einem Air Mass

(AM)* 1,5

(Luftmasse bzw. Sonnenlichtspektrum). Die tatsächliche

abgegebene Leistung ist aber ca. 15 bis 20

% niedriger, weil sie in der Praxis eine wesentlich

höhere Betriebstemperatur haben und der Einfallswinkel

der Zellen meistens nicht genau senkrecht

zum einfallenden Licht ausgerichtet ist.

kWp - Kilowatt Peak

* Air Mass (Luftmasse

bzw. Sonnenlichtspektrum)

Die Länge des Weges, den das Sonnenlicht

durch die Erdatmosphäre bis zum Erdboden zurücklegt wird mit

dem relativen Maß Luftmasse (Air Mass

[AM]) bezeichnet. Der Einfallswinkel des Sonnenlichts

ändert sich durch die Drehung der Erde um die Sonne und damit ändert

sich auch die Länge des Weges durch die Atmosphäre. Dadurch

ergibt sich die Minderung der Sonnenstrahlung durch Streuung, Reflexion,

Absorption und die Veränderung seiner spektralen Zusammensetzung.

Die verschiedenen Spektren sind

|

|

Das

Referenzspektrum für die Vermessung

von Solarmodulen in Photovoltaikanlagen

in Mitteleuropa ist AM 1.5. |

|

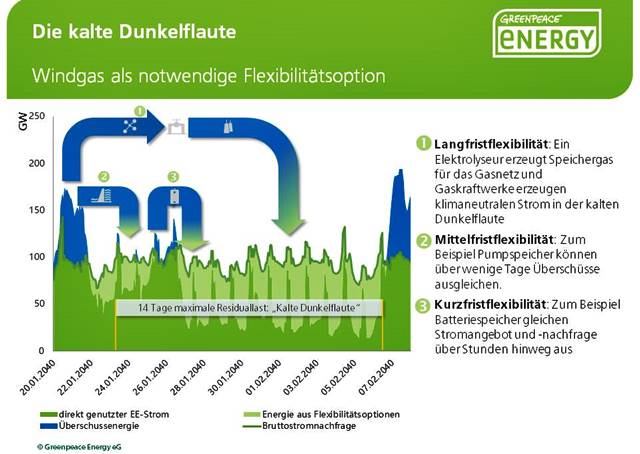

Dunkelflaute

Die Dunkelflaute (wenig oder keine Sonne, wenig oder kein Wind) und die "kalte" Dunkelflaute (wenig oder keine Sonne, wenig oder kein Wind, hohe Stromnachfrage [Winter]) sind eine Hürde der Energiewende, denn ein Totalausfall von Wind und Sonne gefährden die Versorgungssicherheit mit Strom und Wärme.

Im Rahmen der Energiewende, die aufgrund des Klimawandels notwendig ist, werden die Erneuerbare Energien (Windkraft, Photovoltaik) den Hauptanteil der Energieversorgung übernehmen und die konventionellen Energieträger (Erdöl, Erdgas, Kohle, Holz, Atomkraft) ersetzen. Wie sieht es aber aus, wenn über Tage hinweg kein Wind weht und es eine längere Zeit keine Sonne scheint? Die bestehenden Biogasanlage und die eventuell vorhandene Wasserkraftwerke werden den notwendigen Bedarf energetischer Nutzung (Strom, Wärme, Verkehr, Produktherstellung und Grundstoffindustrie) nicht zur Verfügung stellen können. Hier ist der Einsatz von Energiespeichern notwendig.

In systemrelevante Bereichen (z. B. Krankenhäuser, Arztpraxeb, Altenheime, Wassererke, Tankstellen) sind auch Netzersatzanlagen (Notstromaggregate) installiert. Diese sind nicht für eine dauerhafte und klimaneutrale Stromerzeugung geeignet, können aber reaktionsschnell kurzfristig auftretende Spitzen abfangen. Die Netzersatzanlagen werden in Virtuellen Kraftwerken (Ein Zusammenschluss von dezentralen Einheiten im Stromnetz, die über ein gemeinsames Leitsystem koordiniert werden) zum Ausgleich von Netzfrequenzschwankungen genutzt. Im Notfall kann auch Wärme und Kälte gemietet werden.

Ausgleich in der "kalten Dunkelflaute"

Kalte Dunkelflaute - Robustheit des Stromsystems bei Extremwetter

- F. Huneke, C. Perez Linkenheil, M. Niggemeie - Greenpeace Energy eG

Dunkelflaute: Wie ernst ist der Ausfall von Wind & Solar?

- Florian Blümm, Tech for Future

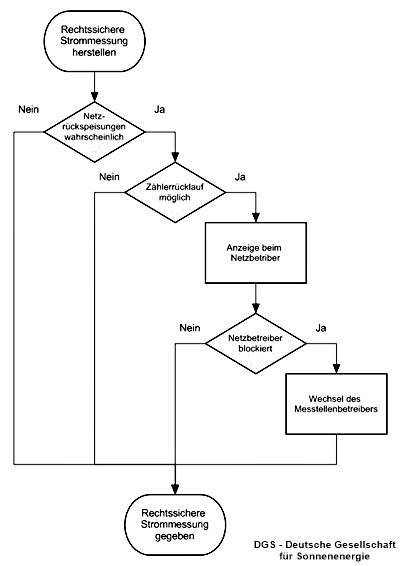

Mini-PV-Anlagen werden auch "Stecker-Solar-Gerät", "Balkon-Solarmodul" "Plug-and-Play"-Photovoltaikanlage oder

"Guerilla-PV-Anlage" genannt. Sie speisen den Strom direkt ins Stromnetz des Hauses bzw. der Wohnung ein, wo er dann von den angeschlossenen und eingeschalteten Elektrogeräten verbraucht wird. Wichtig ist, dass der vorhandene Stromzähler (Bezugszähler) nicht rückwärts laufen darf, falls der Eigenverbrauch zu gering ist.

Obwohl die Hersteller damit werben, dass jeder seinen eigenen Strom erzeugen kann, warnt der Verband der

Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE) vor den Risiken. Hier hat aber das europäische Parlament

unlängst den "Entschließungsantrag zur Strom- und Wärmeerzeugung in kleinem und kleinstem Maßstab" herausgegeben, der sich mit der

dezentralen Energiewende beschäftigt. Dieses Dokument umfasst, neben den Mini-Heizkraftwerken, auch Kleinstanlagen im Bereich

der Photovoltaik. Die EU fördert dadurch das Potential der Kleinstanlagen und hat somit ihr Potential erkannt.

|

Die Mini-PV-Anlage muss bei dem Stromlieferanten angezeigt werden. Hierbei handelt es sich um keine

Anmeldung nach dem EEG, sondern um eine Mitteilungsanzeige über den Modulbetrieb. Mieter und

Wohnungseigentümer brauchen eine Erlaubnis des Vermieters bzw. der Wohnungseigentümergemeinschaft,

um das Gerät dauerhaft anzubringen. Die Zustimmung kann mit der Begründung verweigert werden, dass die Anlage das äußere

Erscheinungsbild der Hausfassade beeinträchtigt oder/und die Beschädigung der Hauswand durch Dübel bei der

Anlagenbefestigung kann ein Grund für eine Ablehnung sein. |

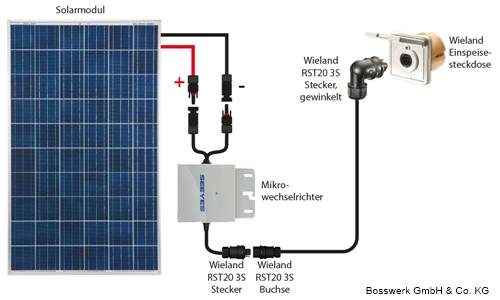

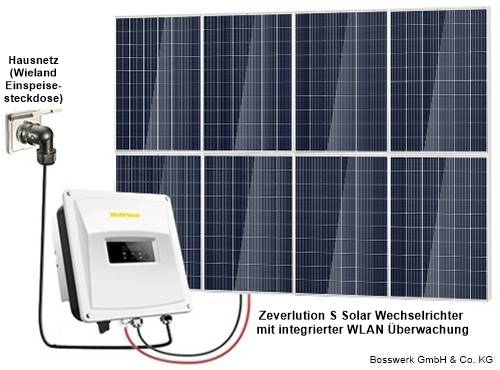

Funktionsweise:

Die Miniaturanlage ist mit Solarzellen ausgestattet, die Licht in Gleichstrom verwandeln können.

Es handelt sich um die gleichen Zellen, die auch in großen Anlagen zum Einsatz kommen.

Diese werden bei den Kleinanlagen ebenfalls miteinander verbunden, um eine möglichst große Menge an Energie zu erzeugen.

Es handelt sich an dieser Stelle jedoch noch um Gleichstrom.

Der mitgelieferte Wechselrichter, welcher sich ebenfalls nur in der Größe von den gewöhnlichen PV-Anlagen unterscheidet,

wandelt diese Energie in Wechselstrom um.

Dabei wird die Frequenz, Spannung und Phase an die Netzspannung angepasst.

Über eine gewöhnliche Kabelsteckverbindung wird der Strom in die Steckdose und somit ins Hausnetz eingespeist.

Die Energie wird praktisch umgehend verbraucht. Komponenten, wie eine Kühltruhe oder der Kühlschrank, die ununterbrochen in

Betrieb sind und Strom verbrauchen, können praktisch damit betrieben werden.

Wird nun mehr Strom erzeugt, als verbraucht wird, so können Anlagen mit einem mitgelieferten Akku die Energie speichern und beispielsweise

in der Nacht oder an dunklen Tagen abgeben. Es wird daher kein erzeugter Strom verschwendet.

Die grundsätzliche Idee hinter der Technik bestand lediglich darin, die großen PV-Anlagen für den Hausgebrauch nutzbar zu machen.

Daher wurden Module und Wechselrichter einfach verkleinert. Sobald die Sonne scheint, fließt nun auch der Strom. Insbesondere Unterhaltungselektronik im Stand-by Modus und die

angesprochenen Dauerrenner (Kühlschrank, Gefriertruhe, PC, Router, Heizung, Telefon etc.) werden in ihrem Stromverbrauch entlastet.

Der Anschluss erfolgt über die herkömmliche Schutzkontakt-Steckdose (Schuko-Steckdose). Sollte der Wechselrichter nicht mit einem

230-Volt-Netz verbunden sein, so sollte er sich automatisch abschalten. Durch die eingespeiste Energie läuft der Zähler nicht rückwärts. Die meisten haben sogar

einen Rücklaufschutz. Dafür laufen die Zähler, durch den geringeren Verbrauch aus dem staatlichen Netz, langsamer!

Quelle: Web Marketing Weimar

Andreas Lange

In diesem Zusammenhang sollte man auch einmal die rechtliche Lage betrachten.

Die rechtlichen Bedenken zum Einbau eine Mini-PV-Anlage haben sich inzwischen erledigt.

Aber es gibt zu diesem Thema immer noch die unterschiedlichsten Aussagen, die von den ca. 700 Netzbetreibern in Deutschland getätigt werden.

Viele Betreiber sprechen in diesem Fall von einem kostenlosen Zähleraustausch. Dieses Argument ist verständlich, denn der Stromzähler

darf in keinem Fall rückwärts laufen. Da die ständig laufenden Elektrogeräte den erzeugten Strom sofort verbrauchen,

ist das eine vorgesehene Maßnahme, um eine Einspeisung in das öffentliche Netz zu verhindern.

Im Februar 2017 trat die DIN VDE 0100-551 "Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Andere Betriebsmittel – Abschnitt 551:

Niederspannungsstromerzeugungseinrichtungen" in Kraft. Dort sind die Anforderungen für die Einrichtung von Kleinstanlagen zur Stromerzeugung geregelt.

Daraus ergibt sich, dass Solarmodule (Komplettpakete) für die Steckdose legal sind. Dies gilt Natürlich müssen sich die

Hersteller und die Betreiber an die gesetzlichen Vorgaben halten. Beim Netzbetreiber muss die Anlage

angemeldet werden.

Nach der DIN VDE V 0100-551-1 - 2018-05 "Errichten von Niederspannungsanlagen" können die

Netzbetreiber durch das unkomplizierte Verfahren zur Anmeldung einer Mini-PV-Anlage Anmeldeformulare entwerfen.

Um die Rechtssicherheit zu festigen, wird an zwei weiteren Normen gearbeiet. Hier handelt es sich um die

DIN VDE V 0628-1 - 2018-02 "Energiesteckvorrichtungen" und eine Produktnorm, die die Anforderungen

der Plug & Play Systeme regelt. Mit der Fertigstellung wohl nicht vor 2019 zu rechnen sein.

![]() Verbraucher können Steckdosen-Solargeräte zur privaten

Stromerzeugung bis zu einer Gesamtleistung von 600 Watt jetzt selbst beim Netzbetreiber anmelden, statt wie bisher

über einen Elektroinstallateur. Rechtssicher möglich macht dies eine Neuregelung der Norm VDE-AR-N 4105, die am 27. April

2019 in Kraft tritt. Verabschiedet wurde sie in einem Normierungsverfahren vom Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (FNN), das in Deutschland die Regeln für den

Netzanschluss von Erzeugungsanlagen erarbeitet.

Verbraucher können Steckdosen-Solargeräte zur privaten

Stromerzeugung bis zu einer Gesamtleistung von 600 Watt jetzt selbst beim Netzbetreiber anmelden, statt wie bisher

über einen Elektroinstallateur. Rechtssicher möglich macht dies eine Neuregelung der Norm VDE-AR-N 4105, die am 27. April

2019 in Kraft tritt. Verabschiedet wurde sie in einem Normierungsverfahren vom Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (FNN), das in Deutschland die Regeln für den

Netzanschluss von Erzeugungsanlagen erarbeitet.

Stichpunkte

• Stromzähler muss Rücklaufsperre haben

• Netzbetreiber müssen Anmeldung durch Laien akzeptieren

• In Deutschland sind rund 40.000 Balkonmodule im Einsatz

Wenn der Netzbetreiber sich querstellt, dann sollten die DIN-Vorschriften angesprochen werden und

Kontakt mit dem VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.) oder der Deutschen Gesellschaft für

Sonnenenergie aufgenommen werden.

PV-Balkonmodule bis 600 Wp Leistung können jetzt direkt beim Netzbetreiber gemeldet werden

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie

Landesverband Berlin Brandenburg e.V.

Fragen und Antworten zu steckbaren

Solar-Geräten - Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie Landesverband Berlin Brandenburg e.V.

DGS veröffentlicht FAQs zu Stecker-Solar-Geräten

- pv magazine group GmbH & Co. KG

Solarstrom

direkt nutzen für Jedermann - Bosswerk GmbH & Co. KG

Solaranlagen für die Steckdose - Web Marketing Weimar / Andreas Lange

"Stecker-Solar": Solarstrom vom Balkon direkt in die Steckdose

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V.

BMWi zu "Plug-and-Play"-Photovoltaikanlagen

Das SG Ready-Label für Wärmepumpen – das sollten Sie wissen

Arne Gonschor, wegatech greenergy GmbH

Meldung von Steckdosen-Solargeräten in Deutschland

Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie

Landesverband Berlin Brandenburg e.V.

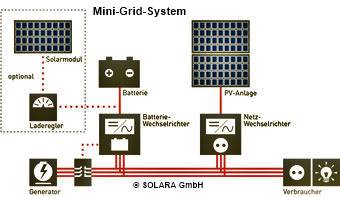

Der Begriff "Grid" (Netz) gibt an, ob eine Photovoltaik-Anlage den erzeugten Strom in das öffentliche Stromnetz einspeist (On-Grid-System) oder nur für den Eigenverbrauch genutzt (Off-Grid-System) wird.

Eine Photovoltaikanlage, die Strom in ein öffentliches Stromnetz eingespeist, wird als On-Grid-System bezeichnet. Nebem einem Solargenerator (zusammengeschaltete Module) ist ein Wechselrichter notwendig, weil in öffentlichen Stromnetzen Wechselstrom vorhanden ist.

Es gibt On-Grid Systeme, die einen Verbraucher parallel zum öffentlichen Netz zu versorgen.

Die dezentrale Solarenergie in der Nähe des Verbrauchers produziert, wodurch große Transportverluste ausgeschlossen

werden können.

Andere On-Grid-Systeme versorgen den Verbraucher alternativ zum öffentlichen Netz.

Der Verbraucher ist auch an das öffentliche Netz angeschlossen, produziert aber den Solarstrom dezentral (verbrauchsnah). Die Stromüberschüsse werden vorrangig in einem Energiespeicher gespeichert.

Dadurch wird eine höhere Versorgungssicherheit bei schwächeren Versorgungsnetzen erreicht

(Backup-System).

|

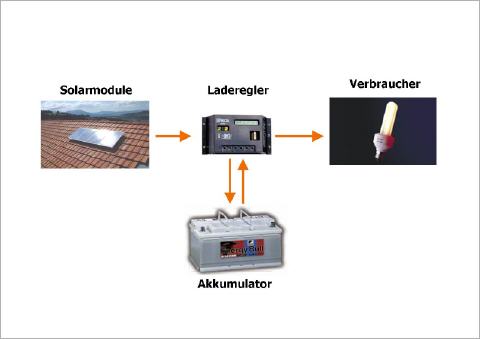

Off-Grid-Systeme werden auch in Mini-PV-Anlagen (Balkon, Hauswand, Booten, Wohnmobilen) genutzt. Ein Wechselrichter, wie er für den Netzanschluss von netzgekoppelten Photovoltaikanlagen notwendig ist, ist nur dann erforderlich, wenn die Stromverbraucher auf Wechselstrom ausgelegt sind. Bei Bedarf können sie über einen Sinus-Wechselrichter auch Verbraucher mit 230 V Wechselstrom versorgen.

Die Vorteile des Off-Grid-Systeme

• Entlegene Gebäude und Geräte können mit Energie zur Beleuchtung, zur Messung und zur Kommunikation, aber auch zum Kochen, zur Heizung oder Kühlung versorgt werden.

• Es muss kein Netz vorhanden sein bzw. keine Leitung verlegt werden.

• Es bestehen keine Zuleitungen, die anfällig wären für Schäden aufgrund von Wartungsarmut, Sabotage oder Energiediebstahl.

• Off-Grid-Systeme sind aufgrund ihrer Kompaktheit mehr oder minder rasch auf- und abbaubar; sie erhöhen die Mobilität von Versorgungseinheiten.

Die vom Netzbetreiber

abgekaufte elektrische Energie (kWh) wird vom

Bezugszähler gemessen. |

|

Elektronischer Haushaltszähler eHZ- k - Gehäuse-, Anzeige- und Bedienelemente

Quelle: EMH metering GmbH & Co. KG

Die durch den Netzbetreiber

eingekaufte bzw. die in das öffentliche Stromnetz eingespeiste

Energie (kWh) wird durch einen Einspeisezähler gemessen. Ein geeichten Einspeisezähler (Stromzähler) muss in jedes Haus, das eine an ein öffentliches Stromnetz gekoppelte Photovoltaik-Anlage hat, eingebaut werden. Dieser erfasst den von der Anlage erzeugten Strom, der vom Betreiber der Anlage an den Energieversorger abgegeben wird. Neben der Erfassung des eingespeisten Stroms (bei größeren Anlagen auch der eingespeisten Leistung durch eine Lastgangzählung) als Basis für die Abrechnung zwischen Netzbetreiber und Anlagenbetreiber, dient der Einspeisezähler auch der Überwachung der Funktions- und Leistungsfähigkeit der Photovoltaik-Anlage. Die Daten sind die Grundlage für die Einspeisevergütung, die der Betreiber vom Energieversorgungsunternehmen erhält. Der Einspeisezähler ist in der Regel vom örtlichen Netzbetreiber gegen eine jährliche Gebühr (ca. 25 bis 30 Euro) erhältlich. Bei heutigen Anlagen wird meist der vorhandene Bezugszähler durch einen Zweirichtungszähler ersetzt, der sowohl Bezug- als auch Netzeinspeisung misst. |

Wenn man für den eingespeisten Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage (PV-Anlage) erhalten möchte, dann muss ein Vertrag mit dem zuständigen Netzbetreiber abgeschlossen werden. Der Vertrag bildet die Grundlage für die PV-Abrechnung mit dem Netzbetreiber und regelt die Abnahme und Vergütung des erzeugten Solarstroms.

Eine Einspeisevergütung ist unabhängig von den Eigentumsverhältnissen an der Anlage zu zahlen. Hier kann der Betreiber auch eine andere Person als der Eigentümer sein. In der Regel ist der Eigenheimbesitzer auch der Betreiber. Die Abnahme von Solarstrom durch Netzbetreiber ist im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) festgelegt. Der Netzbetreiber sind gesetzlich verpflichtet, den erzeugten Solarstrom abzunehmen und zu vergüten.

Aktuelle Vergütungssätze (unter vorbehalt [andere Quellen])

Die aktuelle Höhe der Vergütungssätze ist für alle neuen Anlagen gültig, die bis zum 31. Juli 2025 in Betrieb gehen. Zum 1. Februar 2025 wurden die Vergütungssätze für Neuanlagen wieder geringfügig um 1 % abgesenkt. Unterschieden wird dabei zwischen Volleinspeise- und Eigenversorgungsanlagen.

Anlagen mit Eigenversorgung bekommen bei einer Inbetriebnahme heute folgende Vergütungssätze als feste Einspeisevergütung: Anlagen bis 10 kWp erhalten 7,94 Cent pro kWh. Ist die Anlage größer, erhält der Anlagenteil ab 10 kWp dann 6,88 Cent pro kWh.

Beispiel Eigenversorgung: Eine 15 kWp-Anlage mit Eigenversorgung erhält dann für die ersten 10 kWp 7,94 Cent und für die verbleibenden 5 kWp 6,88 Cent pro kWh, im Durchschnitt also 7,59 Cent pro Kilowattstunde.

Anlagen mit Volleinspeisung erhalten einen höheren Vergütungssatz. Für diese höhere Vergütung muss die Anlage vor Inbetriebnahme als Volleinspeise-Anlage dem zuständigen Netzbetreiber gemeldet werden.

Als feste Einspeisevergütung können Sie für die Volleinspeisung kalkulieren:

Anlagen bis 10 kWp erhalten bei Inbetriebnahme bis 31. Juli 2025 dann 12,60 Cent pro kWh. Ist die Anlage größer, erhält der Anlagenteil ab 10 kWp 10,56 Cent pro kWp.

Beispiel Volleinspeisung: Eine 15 kWp-Anlage mit Volleinspeisung erhält dann für die ersten 10 kWp 12,60 Cent, für die verbleibenden 5 kWp 10,56 Cent, also im Durchschnitt 11,92 Cent pro Kilowattstunde

EEG 2023/24: Was heute für Photovoltaik-Anlagen gilt

Verbraucherzentrale NRW e.V.

So geht's richtig! PV-Abrechnung mit dem Netzbetreiber

Leads Navigator GmbH

Viele Betreiber von Photovoltaikanlagen stehen immer wieder vor dem Problem, dass auf dem Zweirichtungszähler ihrer Anlage auf der Bezugsseite entweder ein Verbrauch von nur wenigen Kilowattstunden seit Inbetriebnahme angezeigt (Geringverbrauch), oder der Zähler bewegt sich gar nicht (Nullverbrauch). Umso unerfreulicher ist dann die Überraschung, wenn der zuständige Grundversorger den Anlagenbetreiber als Kunden "in der Grundversorgung" begrüßt, über die allgemeinen Preise und Bedingungen informiert und die ersten Abschlagszahlungen geltend macht. Diese summieren sich nicht selten bis auf gut 100 € im Jahr. Selbst bei einem Wechsel zu einem Stromanbieter mit sehr geringen Grundgebühren kommt der Anlagenbesitzer kaum unter 40 € im Jahr – über die übliche Laufzeit einer EE-Anlage sind das 800 €.

Nullverbrauch

Diese Forderungen sind jedenfalls dann unberechtigt, wenn die Anlage gar keinen Strom verbraucht. Denn die tatsächliche Stromentnahme ist die Willenserklärung, anhand derer das Gesetz einen Vertragsschluss begründen will. Ohne diese Stromentnahme kommt der Grundversorgungsvertrag nicht zustande, und in dem Fall stehen dem Grundversorger auch keine Zahlungsansprüche zu. Dies haben verschiedene Gerichte sowie die Clearingstelle EEG bestätigt. In diesem Fall sollten Sie nicht an den Grundversorger zahlen.

Sie sollten die Forderungen aber auch nicht unwidersprochen lassen, um nicht Gefahr zu laufen, dass die Ansprüche als anerkannt behandelt werden. Dies kann dazu führen, dass der Energieversorger mit Sperrung des Anschlusses droht. Mit dem beigefügten Musterschreiben A können Sie die Ansprüche einfach und unkompliziert zurückweisen.

Geringverbrauch

Rechtslage

Komplexer und leider ungünstiger für den Anlagenbetreiber ist die Rechtslage bei einem zwar nur geringen, aber nachgewiesenen, d. h. am Zähler ablesbaren Strombezug der Anlage.

Der Gesetzgeber hat Ausnahmen für solche Fälle nicht vorgesehen: Die Betreiber von EE-Anlagen werden – trotz ihrer Rolle als Einspeiser, die eine völlig andere ist – genau so behandelt wie jeder andere Letztverbraucher, der Strom aus dem Netz entnimmt. Kann diese Stromentnahme nicht einem bestehenden Lieferverhältnis zugeordnet werden, tritt der Grundversorger auf den Plan. Ihm werden die Stromentnahmen zugewiesen und er macht auf dieser Grundlage Ansprüche nach den Allgemeinen Preisen und Bedingungen geltend.

Auch in diesen allgemeinen Belieferungsbedingungen gibt es weder Regelungen für Einspeiseanlagen noch eine Bagatellgrenze, bis zu der eine vergünstige Abrechnung möglich ist. Die Diskussion mit dem Grundversorger hierüber ist meist fruchtlos, weil auf Erwiderungen im Regelfall mit standardisierten Schreiben und immer weiteren Mahnungen reagiert wird.

Wir halten dieses undifferenzierte Vorgehen für grob falsch und haben daher im Rahmen des Solidarfonds Nullverbrauch eine Musterklage gegen einen Grundversorger angestrengt. Leider haben weder das Amts- noch das Landgericht diesen Besonderheiten Rechnung getragen und bei der Klage wie auch bei der Berufung nicht im Sinne der Anlagenbetreiber entschieden. Da der Weg zum Bundesgerichtshof nicht offensteht, ist auf absehbare Zeit nicht damit zu rechnen, dass Anlagenbetreiber sich erfolgreich gerichtlich gegen diese Ansprüche zur Wehr setzen können.

Falls Sie in solchen Fällen also nicht zahlen, müssen Sie im Falle einer Klageerhebung damit rechnen, dass Sie zur Zahlung verurteilt werden. Falls Sie sich entscheiden, zu zahlen, empfehlen wir Ihnen, die Zahlung unter Vorbehalt zu leisten. Auf diesem Wege halten Sie sich zumindest die Möglichkeit offen, im Falle einer positiven gerichtlichen Entscheidung die Zahlungen zurück zu fordern. Dies können Sie dem Grundversorger mitteilen, indem Sie das beigefügte Musterschreiben B verwenden.

Quelle: Peter Nümann und Christina Wohlgemuth, NÜMANN + SIEBERT Rechtsanwälte PartGmbB

Unzulässige Abrechnung von Nullverbrauch und Marginalverbrauch

bei PV-Anlagen

Peter Nümann und Christina Wohlgemuth, NÜMANN + SIEBERT Rechtsanwälte PartGmbB

Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV)

Musterschreiben A und Musterschreiben B

Peter Nümann und Christina Wohlgemuth, NÜMANN + SIEBERT Rechtsanwälte PartGmbB

Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV)

Trotz Nullverbrauch in der Grundversorgung?

NÜMANN + SIEBERT Rechtsanwälte PartGmbB

Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V.

Die von einer Photovoltaikanlage

erzeugte Energie wird mit einem Ertragszähler

(Produktionszähler, Solarzähler)

gemessen und ist bei der Eigenverbrauchsvergütung

notwendig. Im Gegensatz zum Einspeisezähler misst der Ertragszähler

den gesamten von der Photovoltaikanlage produzierten Strom und

nicht nur den Anteil misst, der in das öffentliche Netz gespeist

wird. Dadurch kann der Anteil an selbst verbrauchtem Solarstrom

nachwiesen werden. Er hat normalerweise eine Rücklaufsperre,

um den (geringen) Eigenverbrauch des

Wechselrichters in Zeiten ohne Produktion nicht zu berücksichtigen.

Der Ertragszähler verbleibt immer im Eigentum

des Anlagenbetreibers. Zunehmend werden die Einspeise- und Bezugszähler durch einen Zweirichtungszähler ersetzt. Ein Nachteil ist, dass dieser Zähler nur durch den Netzbetreiber gestellt werden darf, da er die Hoheit über den Zähler für den aus dem Netz bezogenen Strom besitzt. |

Wenn ein Balkonkraftwerk bzw. eine Mini-PV-Anlage normal funktioniert, dann ist eine Einspeisemessung nicht notwendig. Man kann die Verteilung des eingespeisten Stroms sowieso nicht beeinflussen. Wenn die Einspeisung über den Verbrauch des Hausnetzes liegt, dann freut sich der Stromversorger über die "Spende". |

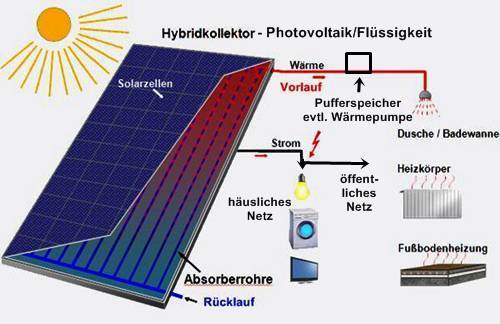

| Die elektrische

Energie kann in das öffentliche

oder/und häusliche Netz eingespeist werden.

Die Wärme aus der Solarflüssigkeit

kann direkt in die Trinkwassererwärmung

oder über einen Pufferspeicher für die jeweilige Verwendung

(Trinkwassererwärmung, Heizung ) zwischengespeichert werden. |

| Ein überschüssiger Ertrag einer thermischen Solaranlage kann nicht über lange Zeit gespeichert werden, weil der Speicher meistens nicht groß genug ist bzw. die Wärme nicht verbraucht werden kann. Im Gegensatz dazu kann der überschüssige Ertrag einer Photovoltaikanlage direkt ins Stromnetz eingespeist werden und mit der Einspeisevergütung kann ein Gewinn erzielt werden. Ein Nachführsystem

ist ein Metallgestell, welches mithilfe eines

Elektromotors und einer Steuerung

über ein oder zwei Achsen

schwenkbar ist. Solar

Tracking - DEGERenergie

GmbH& Co. KG

|

MPPT-Funktion

Die MPPT-Funktion (Maximum Power Point Tracking >

Maximal-Leistungspunkt-Suche) eines Reglers ermöglicht

einen maximalen Ertrag einer Photovoltaikanlage.

Das System wird für alle Systeme eingesetzt, deren Leistungs-Ausgang

nicht konstant bleibt. Ein MPPT-System funktioniert folgendermaßen:

1. Speichern der aktuellen Leistung.

2. Ändern der Steuergröße.

3. Einen Moment warten.

4. Vergleich der aktuellen Leistung mit der vorhergehenden Leistung. Wenn

sie größer ist, Speicherung der Leistung.

5. Korrektur oder Änderung der Steuergröße.

6. Wiederholung von Punkt 3 an.

Das MPPT-Verfahren erlaubt Energie zu sparen und Zeit zu gewinnen. Energie zu sparen,

weil die Verluste verringert werden. Und Zeit, weil die Aufladung schneller

abläuft. Quelle: Diplomarbeit

2010 - Lucien Roten - Stromversorgung für einen drathlosen Sensor

Der Maximal-Leistungspunkt (Maximum Power Point) ändert

sich somit ständig, da er von der Sonneneinstrahlung (und Beschattung), der Temperatur und den Moduleigenschaften abhängig ist. Ein MPP-Tracker im Wechselrichter sorgt ständig dafür, dass die Leistung der zu Strings zusammengefassten

Module, immer optimal auf den jeweiligen Strahlungs- und Temperaturzustand

abgestimmt ist. Es gibt auch Wechselrichter für

Photovoltaikanlagen, die teilweise verschattet sind,

bei denen die MPP-Tracker auf Verschattungssituationen hin optimiert sind.

Funktion der MPP Regelung eines Photovoltaikwechselrichters- Matthias Diehl

|

Die von den Solarmodulen gewonnene Energie

wird bis zu 99 % über eine Regelung direkt mit dem Heizstab

in nutzbare Wärme umgewandelt. Die MPPT-Funktion

des Reglers (Maximum Power Point Tracking > Maximal-Leistungspunkt-Suche)

sorgt dabei für einen maximalen Solarertrag. Die Energieübertragung

von den Photovoltaikmodulen erfolgt über zwei normale 4 mm²

Solarkabel mit wenigen Millimetern Durchmesser.

Photovoltaik Trinkwasser Regelung PVH C-1.05 |

Solarkraftwerke

Die Stromerzeugung durch die Sonne

unterscheidet zwischen der direkten (Photovoltaik-Technologie)

und der indirekten (thermische

bzw. solarthermisches Kraftwerk) Nutzung

der Sonnenenergie. Bei der Photovoltaik-Technologie

wird das Sonnenlicht direkt in den Solarzellen in Strom

umgesetzt. In den solarthermischen Kraftwerken wird die

Wärme der Sonne über Absorber

als primäre Energiequelle verwendet.

Photovoltaik-Technologie

Eine Photovoltaikanlage besteht aus vielen

miteinander verkoppelten Solarzellen. Über Halbleiterschichten wird in den Solarzellen Sonnenlicht in

elektrischen Strom umgewandelt. Eine Neuheit ist die CPV-Technologie (Concentrated Photovoltaics).

Ein

Bürgersolarpark (Photovoltaik-Freiflächenanlagen)

fördert die Akzeptanz für Photovoltaikanlagen. Warum muss man auf jedes Haus eine eigene Anlage

packen? Sinnvoller ist es, in einer Gemeinde bzw. Stadt eine große Solaranlage zu bauen. Hier kann sich jeder Bürger

beteiligen, vor allen Dingen dann, wenn er kein geeignetes Dach zur Verfügung hat oder sich das Dach nicht

verschandeln oder den Anblick den Nachbarn die spiegelnden Flächen nicht zumuten will. Die Nachteile einer PV-Anlage

bezüglich des Brandschutzes (Blitzschutzanlage) oder bei einem

Feuer (Brandlöschung)

sind zunehmend in der Diskussion.

Für Wind- und Solarparks sollen die Betreibergesellschaften künftig nach

dem Gewerbesteuergesetz § 29 mindestens

90 %, statt bislang 70 % der Gewerbesteuer an die Standortkommunen zahlen. Dadurch wird u. a. eine

bessere Akzeptanz der Anlagen vor Ort erhofft.

|

| |

|

Photovoltaik Freiflächenanlagen - Photovoltaik.org

Kritisch für den Naturschutz? Freiflächenphotovoltaik: Grundlagen und Anforderungen

- NABU Schleswig-Holstein

Großer Erfolg der EEG-Novelle: Dauerhaft sichere Einnahmen für die Gemeinden

- Karl-Heinz Remmers, pv magazine group GmbH & Co. KG

Genossenschaften - Erneuerbare Energien