| |

|

| |

|

|

Bevor man an die

richtige Holzlagerung denken kann, muss erst einmal

Holz geerntet und lagergerecht bearbeitet

werden. Das Holz kommt aus der Durchforstung und Ernte

von Waldholz. Auch stärkeres Holz aus der Landschaftspflege

wird als Brennholz (Scheitholz, Pellets, Brikett, Hackschnitzel)

angeboten. |

|

Waldholz |

|

Schlagabraum |

|

Kronenholz |

|

Das Brennholz

ist hauptsächlich Schwachholz und

Waldrestholz, das bei der Produktion von

möglichst hochwertigem Stammholz anfällt. Bei

diesem Schlagabraum handelt es sich minderwertige

Sortimente und Rückstände, die noch in Kronenderbholz,

Reisholz und Rinde unterteilt

werden. Aber auch nicht verwertbare Baumstämme

werden als Brennholz angeboten.

|

Bei Durchforstungsmaßnahmen,

die in Abständen von ca. 10 Jahren wiederkehrend durchgeführt

werden, fällt Schwachholz an. Es handelt

sich dabei um konkurrierende, kranke oder minderwertige

Bäume. Da es sich um Holz mit geringem Brusthöhendurchmesser

(BHD) zwischen ca. 7 und 20 cm handelt, ist es als Industrieholz

nicht zu gebrauchen. Es wird zu Hackschnitzel

(mit Feinästen, aber meist ohne Nadeln) oder zu stückigem

Brennholz (nach dem Entfernen des Reisholzes mit

weniger als ca. 7 cm Durchmesser) verarbeitet.

|

Das Waldrestholz

(Schlagabraum) das Holz, welches nach der

Holzernte übrig bleibt, weil es nicht industriell oder

anderweitig genutzt werden kann. Hier können das Kronenmaterial

oder die kurzen Stammabschnitte zu Hackschnitzeln

oder Scheitholz aufgearbeitet werden. Das Reisholz (inkl.

Nadeln) und auch ein Teil der anfallende Rinde (bei Waldentrindung)

verbleiben in vielen Fällen im Wald.

|

Die Aufarbeitung

des Schlagabraums zu stückigem Brennholz oder Hackschnitzeln

erfolgt durch den Forstbetrieb, einen Lohnunternehmer

oder private Nutzer (Selbstwerber).

Die Selbstwerber bekommen eine begrenzte Teilfläche

als "Flächenlos" zugewiesen

und führen die Aufarbeitung in Eigenregie durch. |

|

|

|

Bundesnaturschutzgesetz |

Das Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz, BNatSchG) regelt, wann Sträucher oder Bäume geschnitten werden dürfen. Zusammengefasst ist es im Zeitraum vom 01.03. bis zum 30.09. verboten, Bäume zu schneiden und zu fällen. Die umfassenden Regelungen greifen auch dann, wenn auf privaten Grundstücken Sträucher oder Bäume geschnitten werden sollen.

Ein Verstoß entspricht einer Ordnungswidrigkeit, für die Geldstrafen verhängt werden. Dazu gelten jedoch Ausnahmen, Genehmigungspflichten sowie weitere Vorgaben der Bundesländer und Kommunen.

. |

|

|

|

Orkan "Christian

Hier stand einmal ein stattlicher Wald, der durch den Orkan "Christian" am 28. Oktober 2013 zerstört wurde. Der Orkan "Xaver" am 5. Dezember 2013 sorgte dann für den Rest. Die "Holzernte" im Katinger Watt konnte erst nach einem Jahr erfolgen, weil vorrangig die Schäden in den anderen Landesforsten Schleswig-Holsteins beseitigt werden mussten. Einige Wälder waren monatelang für die Besucher gesperrt.

Der Grund für diese totale Zerstörung war, dass viele Laubbäume wegen der milden Witterung noch Blätter trugen

und damit anfälliger gegen Starkwind waren.

Das Orkantief "Christian" (ca. 968 hPa) erreichte an der Westküste Schleswig-Holsteins die höchsten Windgeschwindigkeiten in der Zeit von 14 bis 15 Uhr (MEZ). An der Wetterstation Sankt Peter Ording des Deutschen Wetterdienstes wurden Böen von 172 km/h gemessen. An der dänischen Wetterstation Kegnaes Fyr, nahe der Schleswig-Holsteinischen Grenze, wurde eine Böe mit einer Geschwindigkeit von 193 km/h registriert.

Orkantief

CHRISTIAN – Der schwerste Sturm für den äußersten

Nordwesten und Norden Deutschlands seit mindestens 1999

|

|

| |

|

|

Die "Ernte" eines kleinen Waldststückes im Katinger Watt ein Jahr nach dem Orkan "Christian"

Die "Ernte" eines kleinen Waldststückes im Katinger Watt ein Jahr nach dem Orkan "Christian"

|

|

|

Quelle: Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF)

|

Rettungspunkt

Die Grundlage für die Einführung von Rettungspunkten (sie werden auch Rettungstreffpunkt,

Notfall-Treffpunkt oder Anfahrtspunkt für Rettungsfahrzeuge genannt [Emergency access point]) war, in Notfällen die

Rettungsfahrzeuge (Rettungswagen, Polizei, Feuerwehr) schneller an den richtigen Ort zu leiten. Die Stellen sind mit Schildern

ausgestattet, auf denen die Euronotrufnummer 112 und ein Referenzcode angegeben sind.

Die Schilder sind nicht genormt und regional unterschiedlich beschriftet. In Deutschland wird ein weißes Kreuz

auf grünem oder rotem Hintergrund verwendet. Der Referenzcode kann ein Kfz-Kennzeichen oder eine

Kennnummer für den Landkreis mit einer fortlaufenden Rettungspunkt-Nummer nachgestellt sein. Diese Daten sind bei der

Rettungsleitstelle in entsprechenden Karten (z. B. forstliche Rettungspunkte) eingetragen.

Rettungspunkte-App "Hilfe im Wald"

> mehr |

|

|

|

Totholzhecke

Eine Totholzhecke (Reisighecke, Benjeshecke) ist eine sinnvolle und ökologische Alternative zur Verbrennung von Schnittholz. Die Totholzhecken besteht überwiegend aus dünnem Gehölzschnitt (Äste, Zweige), aber auch ein paar dickere Äste sollten eingelegt werden. Sie ersetzt in vielen Gegenden die in Schleswig-Holstein üblichen Knicks (Wallhecke). Sie ist ein geeigneter Lebens-, Brut- und Schutzraum für viele Tiere (Vögel, Nager, Igel, Insekten) und Pflanzen. Sie wird gerne als natürlicher Sichtschutz und ist außerdem ein hervorragender Windschutz eingesetzt.

Die Totholzhecke ist keine tote Hecke, wie es die Bezeichnung aussagt, sondern eine bereits seit alters her bekannte Weise, den Gehölzschnitt sinnvoll weiter zu verwenden. Hier wird das anfallende Geäst sauber zu einer ca 0,5 bis 1 Meter breiten und bis zu 1,5 bis 1,8 Meter hohen Wand in unbegrenzter Länge aufgeschichtet. Da das Holz in der Totholzhecke allmählich verrottet und in sich zusammensackt, kann immer wieder Schnittgut nachgefüllt werden. Sie wächst also jährlich mit.

Viel wichtiger ist aber der ökologische Wert. In vielen Wohnsiedlungen findet man oft nur noch sauber geputzte Gärten ohne Wildpflanzen (Unkraut) und viel Rasenflächen und abundzu ein paar Zierpflanzen, die angeblich "wenig" Arbeit machen. Pflanzenhecken werden durch Drahtgitter- und Flechtzäune ersetzt. Und dann wundert man sich, warum man so wenig Vögel (z. B. Amsel, Singdrossel, Blaumeise, Kohlmeise, Haussperling, Buchfink, Rotkehlchen) und Nutzinsekten (z. B. Pflanzenwespe, Taillenwespe, Schlupfwespe, Marienkäfer, Laufkäfer, Ohrwurm) sieht

Die Totholzhecke ist besonders der Lebensraum für Rotkehlchen und Zaunkönig, Insekten (Hummeln, Wildbienen, Käfer) und Kleinsäuger (Igel, Wiesel, Maus). Aber auch für andere Vogelarten ist die Hecke von Bedeutung, denn sie bieten nicht nur den flügge gewordenen Jungvögeln Verstecke vor Katzen und Beutegreifern, sondern bieten auch Nahrung in Form von Insekten. Auch Pflanzen können sich dort ansiedeln, die durch Samen, die Vögel eintragen, entstehen.div>

Vor dem Anlegen einer Totholzhecke an oder in der Nähe der Grundstücksgrenze sollte man sich bei der Gemeinde über evtl. bestehende Vorschriften informieren. Auch ein Gespräch mit den Nachbarn ist zu empfehlen, um unnötigen Ärger zu vermeiden, denn eine derartige Hecke ist nicht nach jedem Geschmack. Vor dem Anlegen einer Totholzhecke an oder in der Nähe der Grundstücksgrenze sollte man sich bei der Gemeinde über evtl. bestehende Vorschriften informieren. Auch ein Gespräch mit den Nachbarn ist zu empfehlen, um unnötigen Ärger zu vermeiden, denn eine derartige Hecke ist nicht nach jedem Geschmack.

|

|

.

.

. |

|

________________________________________________________ |

|

Parkett

Bevor das geerntete Holz

zu Brennholz (Scheitholz, Pellets, Brikett, Hackschnitzel)

verarbeitet wird, sollte bedacht werden,

dass edlere Hölzer (z. B. Buche, Eiche, Ulme,

Ahorn, Nussbaum) eigentlich zu schade sind, um durch den Schornstein

entsorgt zu werden. Zur Verbrennung sollte erst einmal

das Waldrestholz (Schlagabraum [Schwachholz,

Waldrestholz, Kronenderbholz, Reisholz, Rinde]), welches nach der

Holzernte übrig bleibt, weil es nicht industriell

oder anderweitig genutzt werden kann, verwendet werden.

Holz sollte als Bauholz (Vollholz,

Brettschichtholz, Holzwerkstoff), zur Herstellung von Möbeln,

zur Verarbeitung als Funiere und

Parkett eingesetzt werden. Parkett

ist ein hochwertiger Fußbodenbelag, der aus

kleinteiligen Holzstücken einen tragfähigen Untergrund bildet,

keine Fugenbildung (sehr hygienisch) hat, hygroskopisch ist und raumklimaregulierend

wirkt. Bei der Auswahl des Herstellers sollte besonders auf Qualität

und Erfahrung geachtet werden. Der Hersteller sollte neben der vorgeschriebenen

Gewährleistung eine Garantie

von mindestens 20 Jahre geben. Eine Bezugsquelle für Holzböden

ist z. B. die Holzmarke

Hori.

Parkett

und Fußbodenheizung

Im Gegensatz zur allgemein verbreiteten

Meinung spricht nichts gegen Parkett auf Fußbodenheizungen

oder -temperierungen. Außerdem ist der Parkettboden

im Gegensatz zum Fliesenboden fusswarm, was besonders

dann vorteilhaft ist, wenn die Heizung nicht in Betrieb ist.

Auf der Fussbodenheizung sind aber nicht alle

Holz- und Parkettarten (z. B. Mehrschichtparkett) geeignet.

Man sollte sich immer durch den Hersteller bestätigen

lassen, das der angedachte Parkettboden geeiget ist

und wie es mit der Garantiezeit aussieht.

Geeignet ist ein Massivparkett

mit Nut und Feder oder Mehrschicht-Einzelstab-Parkett

(10 bis 14 mm) mit den entsprechenden Freigaben der Hersteller, Mosaikparkett

(8 mm), Stabparkett (bis max. 19 mm), Fertigparkett

(3-schichtig) je nach Wärmedurchlaßwiderstand

schubfest verklebt aus geeigneten Hölzern. Der

Holzfußboden sollte eine Dicke von maximal 22 mm nicht übersteigen.

Die Wärmeabgabe eines Holzfußbodens

wird durch den Wärmedurchlasswiderstand

des Holzes definiert. Bei der Wärmeleitfähigkeit

spielt die Dichte des Holzes eine

große Rolle. Hartholz leitet um ein Drittel

besser als Weichholz.

Um eine ausreichende Wärmeabgabe an den zu

beheizenden Raum zu erreichen, soll der Wärmeleitwiderstand des

Bodenbelages möglichst nicht größer als R = 0,15 (m2

K) / W sein.

Die Wärmeleitwiderstände der einzelnen

Parkettarten betragen wie folgt:

Mosaikparkett (Eiche, 8 mm dick) R = 0,038 (m2K)/W

Stabparkett (Eiche, 22 mm dick) R = 0,105 (m2K)/W

Fertigparkett (10 bis 15 mm dick) R = 0,08 bis 0,11 (m2K)/W

Sie liegen also insgesamt im günstigen Bereich < 0,15 (m2K)/W.

Soweit bei der schwimmenden Verlegung von Fertigparkettelementen eine

Rippenpappe von ca. 2,5 mm Dicke zu berücksichtigen ist, sind

weitere 0,05 (m2K)/W hinzuzurechnen.

Auf Parkettfußböden mit Fußbodenheizung

sollten möglichst keine dicken Teppiche gelegt

werden. Eine Verlegung auf einer Elektro-Fußbodenheizung

muss immer durch den Hersteller der Elektro-Fußbodenheizung

freigegeben werden.

Das Verkleben des Parketts (auch beim

Mehrschicht-Parkett) ist immer der schwimmenden Verlegung

vorzuziehen, da Luftpolster die Heizleistung erheblich

minimiert. Ungeeignet ist Hirnholzparkett

oder große Einzelelemente (Massivdielen), da

hier Spannungsschäden auftreten oder eine verstärkte

Fugenbildung entstehen können. Holzarten

mit kurzen Feuchtewechselzeiten wie z. B. Buche und

Ahorn neigen stärker zu ausgeprägten Fugen

als z. B. Eiche.

Vor dem Verkleben

des Parketts muss der Untergrund richtig vorbereitet

werden. Ein frischer Zementestrich ist, je nach Estrichdicke

und -art, frühestens nach 21 Tagen, Anhydritestriche

frühestens nach 7 Tagen aufzuheizen. Nach

dem Erreichen der Endfestigkeit,

ist die Heizung mindestens 14 Tagen in Betrieb zu

nehmen. Dabei wird mit ca. 2/3 der ausgelegten maximalen

Vorlauftemperatur gefahren und nur kurz

die Maximaltemperatur der Fussbodenheizung

betrieben. Hierüber muss ein Aufheiz- und Prüfprotokoll

erstellt werden. Ein bis zwei Tage

vor der Verlegung ist die Heizung abzuschalten.

Je nach der Außentemperatur sollte die Oberflächentemperatur

des Unterbodens ca. 18 °C nicht

übersteigen.

Während der Verlegung

sollte die Raumtemperatur 18 - 20 °C betragen

(DIN 18356, DIN 18365, DIN 18367) und die Fußbodenheizung

abgeschaltet sein. Außerdem muss die Normfeuchte

der jeweiligen Parkettarten (z. B bei Stab- und Mosaikparkett

9 - 11 % und für Fertigparkett 8 - 10 %) eingehalten werden.

Auf Estrichen sind schubfeste, weitgehend temperaturstabile

und qualitativ gute Parkettklebstoffe zu verwenden.

Schubfest verklebtes Parkett arbeitet weniger und die Wärmeübertragung

ist deutlich höher als bei schwimmend verlegten Fertigparkettsorten.

Bis zum vollständigen Abbinden des Klebers

(ca. 2 - 10 Tage je nach Klebstofftyp und Verlegebedingungen) sollte

die Oberflächentemperatur des Estrichs ca. 15 bis 18 °C betragen.

Besonders wichtig ist die richtige Oberflächenbehandlung

des verklebten Parketts. Bei wasserbasierenden und lösemittelhaltigen

2-Komponenten und sehr spröden Lacken kann es zur Seitenverleimung

der Einzelelemente kommen, was zu unerwünschten Block-

und Fugenbildungen führt. Um dieses zu vermeiden,

sollten geeignete Grundierungen oder Lacke mit hoher Elastizität

verwendet werden. Auf Fußbodenheizungen sollen ausschließlich

aushärtende Öle eingesetzt werden. Hartwachsöle sind

ungeeignet. Geölte Böden sollten mit einer geegneten

Holzbodenseife gepflegt werden. Wachshaltige Pflegemittel sind ungeeignet.

Ca. 1 - 2 Tage nach der Endbehandlung

und zu Beginn der Heizperiode darf

die Heizung nur stufenweise (ca. 5 °C/Tag) in

Betrieb genommen werden. |

|

|

Zum Fällen der Bäume

wird eine Motorsäge und selten eine Axt

verwendet. Zur Weiterverarbeitung werden verschiedene Äxte benötigt.

|

Für die verschiedenen Einsatzzwecke

werden unterschiedliche Äxte angeboten. Bei der Arbeit im Forst

kommen vor allem die Universal-Forstaxt, die Iltisaxt

und die Sappiaxt in Frage, da diese Äxte leicht

sind und für das Entasten verwendet werden können. Die Sappiaxt

besitzt einen Sappihaken, um schwächeres Holz

zu wenden oder vorzuliefern. Die Holzfälleraxt

wird dagegen heute außer bei Holzfällermeisterschaften kaum

noch benützt. Bei häufigen Keilarbeiten oder

wenn das Holzspalten bereits im Wald manuell erfolgen

soll sind andere, schwerere Axttypen vorteilhafter, während eine

normale Spaltaxt oder eine Iltisaxt hierbei leicht

beschädigt und unbrauchbar werden kann. |

Bei der Wahl der Axt ist auch

auf den richtigen Stiel zu achten. Er ist aus Eschen-

oder Hickoryholz, bei Spezialäxten auch aus Vinyl.

Die Stiellänge wird individuell abgestimmt, sie sollte ungefähr

gleich der Armlänge sein. Je größer die Kraftausübung

sein soll, desto länger ist der Stiel. |

|

Quelle:

TFZ - Technologie- und Förderzentrum Bayern |

|

Für das Spalten

von Hand werden Spaltäxte und Spalthammer

mit dazugehörigen Keilen verwendet. Bei großen

Klötzen aus Weich- und Hartholz wird ein Spalthammer mit seinem

großen Gewicht verwendet. Bei kleineren Klötzen, die man

mit einem Schlag spalten kann, wird die leichtere Spaltaxt verwendet.

Für Hartholz wird eine etwas dickere Klinge als für Weichholz

gewählt. Es gibt auch Spaltäxte, die für beide Holzarten

geeignet sind. Die Spaltäxte müssen für den Zweck geeignet

sein, damit sie beim Treiben von Keilen nicht beschädigt

und unbrauchbar werden. |

|

|

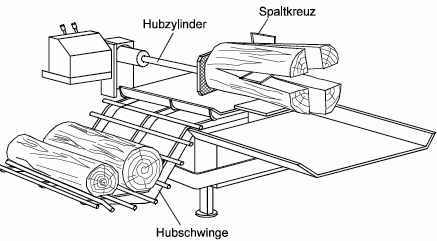

Das Holz wird immer noch zu

einem großen Teil in Handarbeit mit der Axt

gespalten. Bei größeren Holzmengen werden zunehmend mechanische

Holzspalter angewendet. |

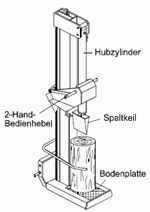

Für die gewerbliche

Zerkleinerung bzw. Spaltung von gerücktem

Holz zu ofengängigen Holzstücken werden hauptsächlich

Keilspalter eingesetzt. Diese können als Schlepperanbaugeräte

mit Zapfwellenantrieb ausgeführt sein. Bei dem Keilspalter wird

ein Spaltkeil hydraulisch über einen Hubkolben in das eingeklemmte

Holz getrieben. Das Holzstück kann auch gegen einen fest stehenden

Keil oder eine Klinge gedrückt werden. Diese Geräte gibt es

in vertikaler und horizontaler Ausführung.

|

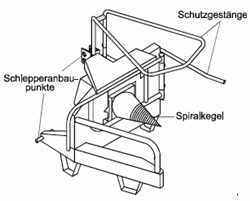

Bei dem Spiralkegelspalter

wird das Holz an einen rotierenden Spiralkegel gedrückt, der direkt

von einer Schlepperzapfwelle oder einem Elektromotor angetrieben wird.

Der Kegel besteht aus spiralförmigen Windungen, die sich selbsttätig

in das arretierte Holzstück hineinbohren und dieses in Faserlängsrichtung

aufspalten. Wegen der hohen Unfallgefahr dürfen

diese Geräte in Deutschland inzwischen nicht mehr vertrieben werden. |

| |

|

|

horizontaler

Keilspalter |

vertikaler

Keilspalter |

Spiralkegelspalter |

| Quelle:

TFZ - Technologie- und Förderzentrum Bayern |

|

|

|

|

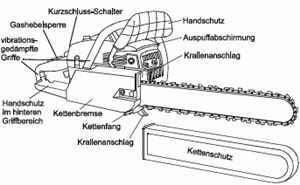

Die Motorsäge

(Kettensäge) ist das wichtigste

Gerät zum Fällen von Bäumen

und dem Zuschneiden der Holzscheitlängen.

Auf Grund des hohen Unfallrisikos, ist

es für Selbstwerber in den meisten

Bundesländern vorgeschrieben, einen "Motorsägenschein"

vorzulegen, bevor man von der Forstverwaltung Holz zugewiesen

bekommt. |

In einem Lehrgang

zum Motorsägenschein (Kettensägeschein) bei

dem Forstamt oder der Landwirtschaftlichen

Berufsgenossenschaft wird der richtige Umgang

mit der Motorsäge und die dazugehörenden Unfallverhütungsvorschriften

vermittelt. |

| . |

|

|

|

Motorsäge

- Kettensäge |

Quelle:

TFZ - Technologie- und Förderzentrum Bayern |

| . |

|

Motorsäge |

|

|

Motorsägen

für die Selbstwerbung haben eine Leistung von 1,5

bis 3 kW in Frage. Diese Sägen sind mit einer

elektronischen Zündanlage, Kettenbremse

und automatischen Kettenschmierung ausgestattet.

Es sollte immer eine Sicherheitskette, die die Rückschlaggefahr

der Motorsäge vermindert, verwendet werden, .Die empfohlene

Schwertlänge liegt bei 30 bis 40 cm

(Profisägen bis 120 cm). |

| Die Säge sollte folgende Sicherheitsmerkmale

erfüllen: |

- Antivibrationsgriffe

- Sicherheitskette (reduzierte

Rückschlaggefahr)

- Schutzköcher (verhindert

Verletzungen an der scharfkantigen Kette beim Transport)

- Gashebelsperre (verhindert

eine Gefährdung durch ungewolltes Gasgeben)

- Kettenfangbolzen (ist am Ketteneinlauf

montiert und fängt eine gerissene Kette auf)

- Kettenbremse (bietet Schutz,

falls die Säge unerwartet nach oben ausschlägt.

Diese Gefahr besteht vor allem, wenn versucht wird, mit

der Schienenspitze zu sägen)

|

| Weitere Ausstattung |

- ein Kombinationsschlüssel

zum Wechseln der Zündkerze und zum Kettenspannen

- eine Feile zum Nachschärfen

der Kette (mit Feilhilfe)

- ein Doppelkanister für

Kraftstoff und Kettenschmieröl

|

|

|

Für den gelegentlichen

Gebrauch bei wenig Holzarbeiten werden auch Elektro-Kettensägen

und Akku-Kettensägen angeboten. Hier gelten die

gleichen Regen wie sie bei Motorsägen vorgeschrieben sind. |

Schadholz

|

|

Durch die Orkane

"Christian" (bis 191 km/h) und

"Xaver" (bis 150 km/h) in Norddeutschland

liegen z. B. in Schleswig-Holstein zwischen

480 000 und 600 000 Festmeter

(Fm) Schadholz in den Wäldern.

Nachdem die Straßen und Wege geräumt und Gefahrbäume

entfernt wurden, liegen ein großer Teil dieser Hölzer

zur Verarbeitung als Scheitholz und Hackschnitzel

und zum Abtransport bereit.

Um diese Holzmengen zu verarbeiten und abzutransportieren,

haben sich "Holzheizer" (private

Nutzer [Selbstwerber]) zu Arbeitsgemeinschaften

zusammengeschlossen. Dadurch ist ein effektiver Werkzeugeinsatz

und der Abtransport durch die stark aufgeweichten Wege kostengünstig

zu gestalten.

Kettensägen, Spaltäxte

und Spalthammer mit den dazugehörigen

Keilen haben alle Holzheizer. Aber die großen

Holz- und Kronenholzmengen

und die schlechte Zugänglichkeit zu den Arbeitsstellen

im Wald machen die Anschaffung der notwendigen Maschinen

und Werkzeuge nur in solchen Arbeitsgemeinschaften

sinnvoll.

|

|

|

| |

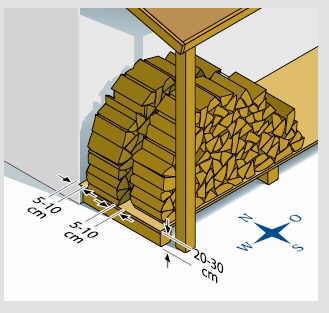

| Eine

fachgerechte Lagerung über zwei bis drei Jahre

ist entscheidend für einen guten Wirkungsgrad bei der Verbrennung.

Um ein Wassergehalt von unter 20 % zu erreichen, sollten die Holzscheite

nicht zu groß sein. Eine Dicke von 7 bis 10 cm und eine Länge

von 33 bis 50 cm ist je nach der Art des Ofens bzw. Kessels zu empfehlen.

Der Heizwert von Scheitholz (ca. 4,0 und 4,5 KWh/Kg)

ist abhängig von der Holzsorte bzw. Holzart. |

|

Beispiel

- Holzlagerung |

Quelle:

Unopor |

|

Ratschläge

zur Holzlagerung |

• Das Holz sollte

nach dem Schlagen auf gebrauchsfertige Stücke gesägt

und keilförmig gespaltet werden

• Kleinere Holzscheite trocknen schneller aus

• Damit das Holz nicht vermodert, sollte nicht

direkt auf dem Boden gelagert

• Für die richtige Belüftung von unten

eignen sich hervorragend Als Unterlage eignen sich Paletten

oder Vierkanthölzer

• Das Holz muss genügend Luft zum Trocknen

bekommen und nicht dem Regen oder Schnee ausgesetzt

werden

• Bei der Abdeckung mit Planen als Holzmieten

sollte zwischen dem lagernden Holz und der Plane eine

kleine Luftschicht bestehen

• Das Lagern unter Vordächern oder Holzlagerhütten

ist eine Alternative

|

Die Mindestlagerungsdauer

vor dem Verbrennen beträgt |

• bei Fichte

> 1 Jahr

• bei Birke,

Linde und Erle > 1 1/2 Jahre

• bei Eiche,

Buche und Obstbäume > 2 Jahre

|

Auf Grund der

langen Trocknungszeit ist ein Holzvorrat vorausplanend

und kontinuierlich anzulegen. |

|

|

Über die sinnvolle Lagerdauer von Scheitholz gibt es verschiedene Meinungen. Experten gehen von einer maximalen Lagerzeit von 5 Jahren aus und dass zu lang gelagertes Holz 3 % pro Jahr an Brennenergie verliert. Die durch Trocknung verloren gegangenen flüchtigen Inhaltsstoffe sind gering und nicht vermeidbar. Die natürlichen Abbauprozesse verringern aber den Heizwert des Holzes. Das gilt auch für den Verlust durch Trockenholzinsekten. Andere Experten vertreten die Meinung, dass lufttrockenes Scheitholz in der Regel bei trockener Lagerung nicht an Heizwert verliert.

Ein Heizwertverlust entsteht durch Insekten- und Pilzbefall infolge falscher Lagerung und wiederholter Befeuchtung. Lufttrockenes Scheitholz sollte im Sommer nicht in einem kühlen Keller eingelagert werden, denn die feuchtwarme Außenluft kondensiert am Scheitholz und fördert den Schimmelbefall.

|

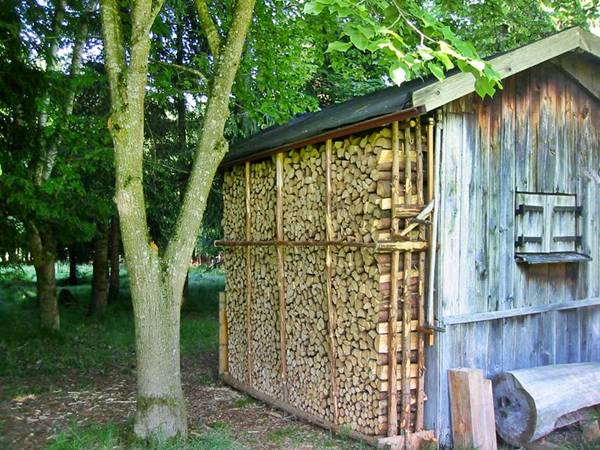

Beispiele verschiedener

Lagerarten |

| |

|

|

| Quelle:

DUD_ |

Quelle:

der wahre Madmax |

Quelle:

Schwani |

| |

|

|

| Quelle:

Gerolf Lange |

Quelle:

Harry Crumb |

Quelle:

Seidlbaschtl |

|

| |

Scheitholz

Scheitholz wird aus stärker

dimensionierten Ast- und Stammstücken

hergestellt. Das Brennholz*

besteht aus den unterschiedlichsten Baumarten und hat je nach

Holzart verschiedene Brennweisen

und Heizwerte.

Ein echter Holzheizer

macht sein Holz selber.

Da das "Holzmachen"

zeitaufwendig und mühsam ist, bietet der Handel

Holzscheite in den Längen

von 1 m, 33 cm und 25 cm und einer Dicke

von 7 bis 10 cm an. Die Holzscheite

sollten immer keilförmig hergestellt werden.

Die Einmeterscheite sind nur für Holzvergaserkessel

geeignet und müssen für den Gebrauch in Kaminöfen

auf die passende Länge zugeschnitten werden.

Technisch getrocknetes

Holz (oft im Internet angeboten) kann auch übertrocknet

sein. Es sollte noch einige Zeit abgedeckt

im Freien gelagert werden.

Auch bei richtig gelagertem Holz

kann es bei einem ungünstigem Witterungsverlauf

zu einer wiederholten Aufnahme von Wasser

aus der Luft kommen. Deswegen ist es sinnvoll,

einen 2-Tagesvorrat zur "Nachtrocknung"

neben dem Ofen zu lagern.

Wichtig

ist außerdem, das die Scheite die richtige Restfeuchte

(10 bis 20 %, Ideal 15 - 17 %) aufweisen. Die Feuchte

der Holzscheite kann mit einem simplen

Trick festgestellt werden. Dabei wird ein Stück

Holz senkrecht gehalten und ein wenig Spülmittel

auf das obere Ende bzw. Fläche

gegeben. Danach pustet man durch das untere

Ende durch das Holz. Wenn das Spülmittel Blasen

wirft, dann ist das Holz trocken. Natürlich kann

die Restfeuchte auch mit einem Messgerät

geprüft werden. Dazu

sollte man es aber noch einmal spalten.

Nach

dem vollständigem Abbrand sollten nur

einzelne wenige Scheite (1 Lage), aber möglichst

nicht nur Scheit, auf das Glutbett

gelegt werden. |

|

*

Brennhölzer

Buchen sind die am häufigsten

eingesetzte Brennholz. Sie haben ein besonders schönes Flammenbild,

fast keinen Funkenflug und eine gute Glutentwicklung. Außerdem

ist der Heizwert sehr hoch und ist deswegen das ideale Holz für

den Kaminofen. Es ist sehr gut für

alle Kaminöfen mit Sichtfenster geeignet.

Eichen haben eine lange Brenndauer

und eignen sich daher besonders gut zur Wärmegewinnung bei Speicheröfen

(z. B. Grundofen)

oder Kachelöfen. In Kaminöfen sollten die Eiche nur verwendet

werden, wenn kein großer Wert auf ein schönes Flammenbild

gelegt wird.

Hainbuchen bzw. Weißbuchen

sind eine eigene Holzsorte, die auch im getrockneten Zustand ein sehr

hohes Gewicht aufweist und dadurch einen außerordentlich hohen

Heizwert hat.

Eschen haben das schönste Flammenspiel

aller Brennholzarten. Es ist wie die Hainbuche sehr hart.

Birken eignen sich besonders gut für

offene Kamine und Kaminofen mit Sichtfenster, da sie einen geringen

Funkenflug haben und wegen ihrer ätherischen Öle bläulich

schimmernd verbrennt und einen angenehmen Geruch haben.

Kiefern und

Fichten brennen gut an und eignen sich am besten

als Anzündholz (Anmachholz). Die harzreichen Hölzer neigen

zum " Spritzen". Dabei verstopfen schmelzende Harze die

Wasserleitungsbahnen im Scheitholz und das verdampfende Wasser kann

nicht mehr entweichen und sprengt das Holz.

Pappeln und Weiden

brennen schnell ab und eignen sich deswegen als s. g. "Sommerholz",

also wird dann eingesetzt, wenn weniger Heizleistung gebraucht wird.

|

Bei der Verbrennung von nassem

Holz entstehen schädliche und geruchsintensive Emissionen.

Auch der Heizwert sinkt und die Feuerungsanlage inklusive Schornstein

kann verteeren. Es besteht Glanzruß

und die Gefahr eines Rußbrandes

steigt extrem. |

Der

durchschnittliche Heizwert von lufttrockenen Holzarten

(ca. 15%) |

| Holzsorte |

kWh/Raummeter |

kWh/Festmeter |

kWh/kg |

| Robinie |

2100 |

3000 |

4,10 |

| Eiche |

2100 |

2900 |

4,20 |

| Buche |

2100 |

2800 |

4,00 |

| Hainbuche |

2200 |

2900 |

4,20 |

| Ulme |

1900 |

2800 |

4,10 |

| Birke |

1900 |

2700 |

4,30 |

| Ahorn |

1900 |

2600 |

4,10 |

| Kiefer |

1700 |

2300 |

4,40 |

| Lärche |

1700 |

2300 |

4,40 |

| Douglasie |

1700 |

2200 |

4,40 |

| Esche |

1900 |

2900 |

4,10 |

| Fichte |

1500 |

2100 |

4,50 |

| Erle |

1500 |

2100 |

4,10 |

| Tanne |

1400 |

2000 |

4,50 |

| Weide |

1400 |

2000 |

4,10 |

| Pappel |

1200 |

1700 |

4,10 |

|

|

Herstellung

und Lagerung - Hackschnitzel |

Bevor die Hackschnitzel

gelagert werden können, müssen sie erst einmal mit

Hilfe eines Hackers aus Rest- und

Schwachholz (mit Feinästen, aber meist ohne Nadeln)

hergestellt werden. |

|

Güte

der Hackschnitzel |

Quelle:

Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft |

|

Dieses Rest-

und Schwachholz eignet sich in vielen

Fällen nicht für die Nutzholzproduktion und

auch nicht für Brennholz in Kaminöfen

oder Grundöfen.

Eine möglichst gleichmäßige Größe

der Hackschnitzel und ein geringer Wassergehalt

sind Voraussetzungen für den Einsatz in den Heizanlagen.

Der verwendete Heizkessel sollte der Größe,

Wassergehalt und Feinanteil der Hackschnitzel angepasst

werden können. Für eine emissionsarme

Verbrennung ist es wichtig, nur "gutes"

Holz, so z. B. kein Abraumholz oder verschmutztes

und morsches bzw. faules oder sehr nasses Holz zu verwenden.

Auch der Rindenanteil sollte nicht zu

hoch sein, da sich durch Rinde der Ascheanfall

erhöht. Naturbelassenes Holz ohne Rinde weist in

der Regel nur einen geringen Aschegehalt

von etwa 0,5 bis 1 % auf. |

| |

|

|

| Trocknung von Hackholz |

- Grundsätzlich nur trockenes, lagerfähiges

Hackgut (< 30 %) verwenden

- Hackholz nach dem Schlagen mindestens einen

Sommer lang an einem luftigen, sonnigen Platz lagern

- In sonnigen Lagen kann das Material mit

den Nadeln liegen bleiben

- In niederschlagsreichen Sommermonaten empfiehlt

sich eine Abdeckung des Hackholzes

|

Hackholz,

das über einen Sommer zwischengelagert wird, hat

zum Zeitpunkt des Hackens im Spätsommer einen Wassergehalt von

25 bis 30 %. |

|

Herstellung

von Hackschnitzel |

|

mobile

Hacker |

Quelle:

TFZ - Technologie- und Förderzentrum Bayern |

|

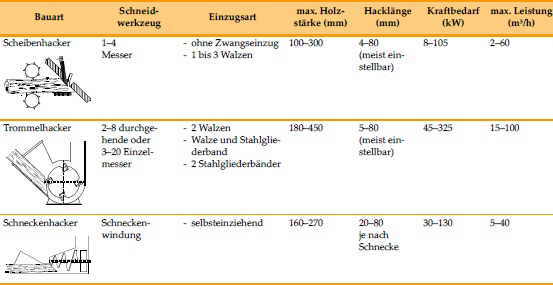

Die Herstellung

von Hackschnitzel (grobes oder feines Schüttgut)

kann durch schnelllaufende Hacker und Schredder

(Häcksler) oder langsamlaufende Zerspaner (Trommelreißer)

erfolgen. Bei den Hackern (Scheiben-, Trommel-

oder Schneckenhacker) werden die Baum- oder Astteile

parallel zum Schneidaggregat zugeführt. |

|

Häcksler/Schredder |

Quelle:

Posch GmbH |

|

Bei einem Schredder

(Häcksler) und Zerspaner können

die Holzreste in Wirrlage zugeführt werden. Bei

dem Zerkleinern des Hackholzes wird

es stark zersplittert und bekommt eine

raue Oberfläche, dadurch wird

es im Frischzustand biologisch schnell abgebaut

und wird deswegen für die Brennholzbereitung nicht

eingesetzt. Sie werden bevorzugt zur Aufbereitung

von Mulchmaterial oder Kompostsubstraten

verwendet. |

| . |

|

|

|

Die Hackertechnik

beeinflusst die Hackschnitzelgröße und -form,

die für die Verwertungs, Transport- und Lagereigenschaften wichtig

sind. Deswegen werden folgende Eigenschaften gefordert: |

- Gleichmäßige Kantenlängen

zur Verbesserung der Fließ- und Fördereigenschaften

- Vermeidung von Überlängen durch

vollständige Erfassung auch der feinen Zweige und Stiele (zur

Vermeidung von Brückenbildung im Lager)

- Saubere Schnittstellen und geringe Faser-

oder Rindenbeschädigung zur Verringerung der spezifischen Oberfläche

des Hackguts (bessere Lagerfähigkeit)

- Vermeidung von Fremdstoffaufnahme

|

|

Scheibenhacker |

Quelle:

Althaus AG Ersigen |

|

Der Scheibenhacker

zerkleinert das Holz mit mehreren Messern,

die radial auf einer Schwungscheibe angeordnet

sind. Mobile haben zwischen zwei und vier Messer. Das Holz

wird über eine oder mehrere gegensinnig rotierende,

profilierte Einzugswalzen auf diese Scheibe zugeführt,

dabei ist die Zuführrichtung in einem Winkel von ca.

45° zur Scheibenebene, um den Kraftaufwand beim Schnitt

zu senken. Durch Messerschlitze in der Schwungscheibe gelangen

die abgetrennten Schnitzel auf die Rückseite der Scheibe

und werden dort über Wurfschaufeln (Windflügel)

in den Auswurfkanal geschleudert. |

Die Schnittlänge

der Schnitzel wird hauptsächlich durch die Höhe

des Überstandes der Messerklingen über dem Scheibenrad

bestimmt. Zur Erhöhung der Schnittlänge und zur

Anpassung an eine begrenzte Antriebsleistung können

einzelne Messer vollständig zurückgesetzt

werden. |

Bei der Herstellung

von Grobhackgut bis 150 mm Schnittlänge

wird eine Distanzplatte zwischen Scheibe und Messerhalterung

angebracht. Durch Variation der Einzugsgeschwindigkeit lässt

sich hierbei die tatsächliche Schnittlänge einstellen.

Quelle: TFZ - Technologie- und Förderzentrum

Bayern

|

|

|

Bei einem Trommelhacker

sind 2 bis 8 durchgehende oder 3 bis 20 versetzt angeordnete

Einzelmesser auf einer rotierenden, geschlossenen

oder innen hohlen Trommel befestigt. Die

Holzzufuhr erfolgt rechtwinklig zur Trommelachse,

wobei der Schnitt in einer Position stattfindet, in der

ein Winkel von ca. 25 bis 35° zum Gegenmesser vorliegt. |

Wie bei den Scheibenhackern

kann die Hackgutlänge durch Vor- oder

Zurücksetzen der Messer verändert werden. Meistens

werden Trommelhacker jedoch mit einer Nachzerkleinerungseinrichtung

in Form eines auswechselbaren Prallsiebes sowie einer zusätzlichen

Gegenschneide ausgerüstet. Bei solchen Bauformen wird

der Hackgutaustrag durch ein Gebläse unterstützt. |

Die Trommelhacker

werden in den höchsten Leistungsklassen angeboten;

dies betrifft sowohl den maximalen Holzdurchmesser, der

bei mobilen Geräten bis zu 450 mm betragen kann, als

auch die technische Durchsatzleistung, die bei maximal 100

m3/h liegen kann. Quelle:

TFZ - Technologie- und Förderzentrum Bayern |

|

|

Trommelhacker |

Quelle:

Althaus AG Ersigen |

|

|

ich suche

ein Bild |

Schneckenhacker |

Quelle:

|

|

Bei Schneckenhacker

rotiert eine konisch verlaufende, meistens waagrecht liegende

Schnecke in einem langgestreckten, ebenfalls

konisch verlaufenden Trichter. Der Grat

der Schneckenwindungen besteht aus einer aufgeschweißten

Hartmetallkante, die zu einem glatten Messer angeschliffen

wurde. Durch Rotation wird das Holz vom spitzen Ende des

Schneckenkegels erfasst und eingezogen,

wobei es unter ständigem Kraftschluss geschnitten wird.

Der Austrag erfolgt wie bei den Scheibenhackern über

Wurfschaufeln, die am hinteren Ende an der Schneckenwelle

aufgeschweißt sind. Die Hackgutlänge

lässt sich beim Schneckenhacker kaum beeinflussen,

sondern entspricht der Steigung der Schneckenwindungen. |

Auch ist die Beschickung

auf Grund des relativ engen Einzugstrichters bei sperrigem

Material schwieriger als bei den anderen Hackertypen. |

Quelle:

TFZ - Technologie- und Förderzentrum Bayern

|

|

|

Alle

drei Verfahren werden in stationärer,

aber auch in mobiler (versetzbarer) Ausführung

für die Erzeugung von Waldhackschnitzeln angeboten.

Bei der Einsatzplanung ist ein bestimmter Mindestplatzbedarf

für das Arbeiten im Wald oder am Betriebshof zu berücksichtigen,

die in den technischen Unterlagen der Hersteller angegeben sind. |

|

Lagerung

von Hackschnitzel |

|

Quelle:

TFZ - Technologie- und Förderzentrum Bayern |

|

| Bei der Lagerung des

Schüttgutbrennstoffes "Hackschnitzel"

(biogenes Material) gibt es einige Risiken. |

- Verlustrisiko > Substanzverlust durch

biologische Prozesse

- Brandrisiko > Selbstentzündung

- Gesundheitsrisiko > Pilzwachstum und

Pilzsporenbildung

- Umweltrisiko > Geruchsbelästigung

- Qualitätsrisiko > Wiederbefeuchtung

bzw. Umverteilung des Wassergehaltes

|

Diese Risiken treten

hauptsächlich bei feuchten Holzhackschnitzeln

oder Rinde auf Grund biologischer Vorgänge

auf. Deswegen sollte nur trockenes Holz zu Hackschnitzel

verbarbeitet werden. |

|

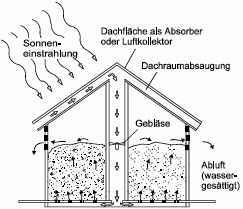

Luftkollektortrocknung |

Quelle:

TFZ - Technologie- und Förderzentrum Bayern |

|

Waldhackschnitzel

sollten möglichst schnell auf < 30 % Wassergehalt

heruntergetrocknet werden. Kleinere Hackschnitzel-Heizungsanlagen

arbeiten nur mit trockenem Hackgut (10 - 30 % Wassergehalt).

Die natürliche Trocknung erfolgt

durch Konvektion. Dabei steigt warme Luft aus dem Hackschnitzelhaufen

auf Grund der Temperaturdifferenz zwischen der Schüttungs-

und der Umgebungstemperatur auf und transportiert die

Feuchtigkeit ab. Deswegen muss das Schüttgut

gut belüftet werden. Damit die Trocknung

beschleunigt wird, kann die Abwärme von Kraftwerken

(Biogasanlagen, BHKW) genutzt oder Solarsysteme

(Solar-Luftkollektoren), die auf dem Gewächshausprinzip

basieren, verwendet werden. |

|

|

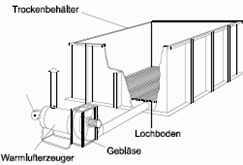

Satz-

oder Kastentrockner |

Quelle:

TFZ - Technologie- und Förderzentrum Bayern |

|

|

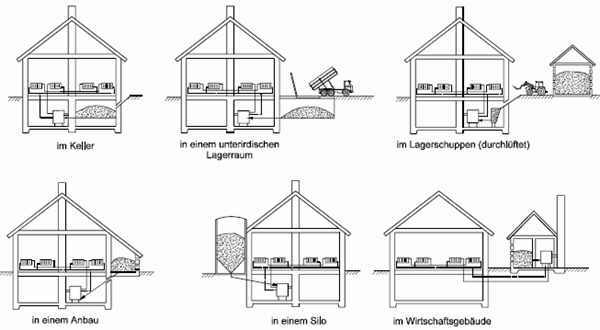

Die Lagerung kann

in Außenlager und in Lagerräumen

(Kellerraum, Anbau, unterirdischer Raum), Lagerschuppen,

Heizzentralen und in Silos durchgeführt

werden. Einige Pelletlagerbehälter

und Pelletentnahmesysteme

eignen sich auch für die Lagerung und Entnahme von Holzhackschnitzel. |

| Empfehlungen für

die Hackschnitzellagerung |

- Trockenes Holz hacken:

Eine Vortrocknung des zu hackenden Holzes auf einem geeigneten Lagerplatz

kann den Wassergehalt innerhalb einiger Monate auf 30% senken. Ein

idealer Lagerplatz zum Vortrocknen sollte gut durchlüftet werden

und besonnt sein, waldnah liegen, trockenen Untergrund aufweisen

sowie ganzjährig anfahrbar sein

- Hohe Hackschnitzelqualität:

Grobes, scharfkantiges Hackgut mit Kantenlängen von etwa 5

cm, das wenig Grünanteile und Feinmaterial enthält, bietet

geschüttet genügend Zwischenräume, in denen die Luft

gut zirkulieren kann und die Feuchtigkeit abgeführt wird. Es

trocknet deutlich schneller als zerbreites, feines Material mit

hohen Nadelanteilen

- Außenlager sollten

auf trockenen Untergrund angelegt werden und sonnig

und gut durchlüftet liegen. Die Haufen sind in Form von Spitzkegeln

auszubilden, um die Durchfeuchtung bei Regen möglichst gering

zu halten. Bewährt hat sich die Abdeckung mit Vlies, das den

Regen abfließen lässt, aber eine Verdunstung des Wassers

aus dem Lagerhaufen zulässt

- Überdachte Innenlager

sollten hoch und gut belüftet sein, um eine Kondensation über

dem Hackschnitzelhaufen zu verhindern. Gut geeignet sind beispielsweise

kostengünstige Lagerhallen in Rundholzbauweise. Luftdurchlässige

Seitenwände und unter Umständen ein Boden aus Rundholzbohlen

gewährleisten den Abzug der warmen, feuchten Luft und stellen

die Zufuhr kalter Außenluft sicher. Bewährt hat sich

auch eine Lagerung in Draht- oder Holzgitterkästen. Die Hackschnitzel

sollten zur Vergrößerung der Trocknungsfläche auch

hier dammförmig aufgeschüttet werden. Bei einer Lagerung

im Bunker ist ein Abluftsystem vorzusehen. Die Abluft kann direkt

in den Brennraum geleitet werden, wodurch schädliche Schimmelsporen

verbrannt werden

- Kurze Lagerdauer:

Die Hackschnitzel sollten nur kurze Zeit gelagert werden (Anhaltswert

drei Monate). Durch eine entsprechende räumliche Ordnung ist

die Verwendung in der Reihenfolge der Einlagerung zu gewährleisten

(Prinzip: first in - first out)

- Kontakt mit Schimmelsporen

vermeiden: Hackschnitzellager sind möglichst entfernt

von Arbeits- und Wohnplätzen unter Beachtung der Hauptwindrichtung

anzulegen. Kleider, Nahrungs- oder Genussmittel sollten nicht in

Räumen aufbewahrt werden, in denen Hackschnitzel lagern.

Quelle: Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft |

Hackschnitzel richtig lagern - LWF |

|

Beschickungs-

und Entnahmesysteme |

Die Lagerbeschickung und -entnahme

von Hackschnitzeln erfolgt in Großanlagen durch entsprechende Ladefahrzeuge

(Schlepper, Gabelstapler, Radlader, Teleskoplader). Insbesondere der Gabelstapler

ist in fast jedem Betrieb zu finden und aus der innerbetrieblichen Logistik nicht mehr wegzudenken.

Als Basis für die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten des Staplers dienen die Gabelzinken.

Neben herkömmlichen Gabelzinken besteht eine große Vielfalt an Erweiterungen um das Thema Stapler-Gabeln,

um die Nutzung flexibler zu gestalten. Eine

Gabelverlängerung hilft beim Problem, wenn Lasten angehoben und transportiert

werden sollen, die länger als die vorhandenen Stapler-Gabeln sind. So kann ein aufwendiges Wechseln der Gabeln

obsolet gemacht werden. Eine weitere Hilfe sind Anti-Rutsch-Auflagen, mit denen die Lagergüter

sicher und schonend transportiert werden können. Sicherheit ist auch bei der Beschickung von Hackschnitzeln ein

wichtiger Faktor.

Bei einer Hackschnitzelbereitung am Lagerraum erfolgt ein direkter

Eintrag über den Wurfförderer des Hackers. Für den automatischen

Betrieb der Feuerungsanlage werden spezielle Austragssysteme für die

Brennstoffentnahme aus dem Silo oder Lagerraum eingesetzt. |

|

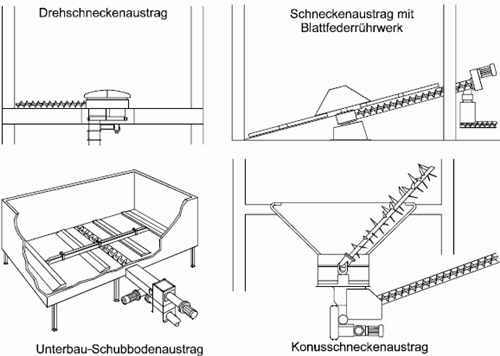

Silo-

und Raumaustragssysteme für quadratische und runde Lagerquerschnitte

bei kleineren und mittleren Hackschnitzellagern |

Quelle:

TFZ - Technologie- und Förderzentrum Bayern |

|

ich suche

ein Bild |

Federkernaustragung |

Quelle:

|

|

Blattfederrührwerke

sind bei kleineren Feuerungsanlagen mit Hochbehältern

sind vorgefertigte Silo-Unterbau-Austragseinrichtungen weit

verbreitet. Um Förderunterbrechungen durch Brückenbildung

zu vermeiden, wird dabei ein möglichst großer

Entnahmequerschnitt angestrebt. Das wird häufig durch

Blattfederrührwerke erreicht, bei denen sich ein Blattfederpaar

im Falle einer Hohlraumbildung am Siloboden entspannt und

während der Rührarbeit radial ausbreitet. Dadurch

werden auch weiter außen liegende Brennstoffschichten

gelockert und ausgetragen, bis die hohl liegende Schüttung

von oben nachrutscht. Unterhalb der Rotationsebene der Blattfedern

arbeitet eine Entnahmeschnecke, die sich in einem nach oben

offenen Bodenschacht befindet. Je nach Wartungsansprüchen

verläuft die Austragsebene entweder waagerecht oder

als schiefe Ebene. |

| Quelle: TFZ - Technologie-

und Förderzentrum Bayern |

|

|

Drehschnecken

bewerkstelligen neben der Lockerungsarbeit auch den radialen

Transport beispielsweise der feuchten oder trockenen Hackschnitzel

zum zentralen Entnahmepunkt.

Konusschnecken arbeiten dagegen in geneigter

Stellung und erfüllen eher eine Rührwerksfunktion

für den selbsttätig nachrutschenden meist trockenen

Hackschnitzelbrennstoff. Der Wirkdurchmesser dieser auch

als Pendelschnecke bezeichneten Rühreinrichtung kann

bei 2 bis 5 m liegen.

Bei rechteckigen Siloquerschnitten besteht bei diesen Austragssystemen

jedoch der Nachteil, dass der Lagerraum nie vollständig

automatisch entleert werden kann. |

Dreh-

oder Austragsschnecken sind am äußeren

Grat der Schneckenwendel meist mit Mitnehmern bestückt,

die das Lockern und Ablösen des Brennstoffs aus dem

Materialverbund im Lager unterstützen. Für besonders

hohe Förderleistungen werden auch Schneckenpaare verwendet,

die den Brennstoff von zwei Seiten her zum Drehpunkt hin

fördern. |

| Quelle: TFZ - Technologie-

und Förderzentrum Bayern |

|

ich suche

ein Bild |

Konusschnecke |

Quelle:

|

|

|

ich suche

ein Bild |

Schubboden |

Quelle:

|

|

Schubböden

decken den gesamten (rechteckigen) Lagerbodenbereich ab.

Sie besitzen eine oder mehrere Schubstangen mit Mitnehmern,

die horizontal vor- und zurückbewegt werden. Die Schubstangen

werden mit Hydraulikzylindern angetrieben, die außerhalb

des Lagerraums arbeiten. Durch die keilförmige Form

der Mitnehmer wird der Brennstoff in Richtung einer stirnseitig

oder mittig verlaufenden Querrinne geschoben, in der sich

z. B. ein Schnecken- oder Kettenförderer befindet,

der den Brennstoff dann zur Feuerung transportiert. Schubböden

zeichnen sich u. a. durch hohe Betriebssicherheit und Unabhängigkeit

von Form und Größe des Brennstoffs aus,

sie werden deshalb auch häufig in größeren

Feuerungsanlagen verwendet. In Kleinanlagen kommt das Schubbodenprinzip

lediglich als vorgefertigter Silo-Unterbau für kleinere

Hochlager zum Einsatz, es kann aber auch in Wechselcontainern

verwendet werden. |

| Quelle: TFZ - Technologie-

und Förderzentrum Bayern |

|

|

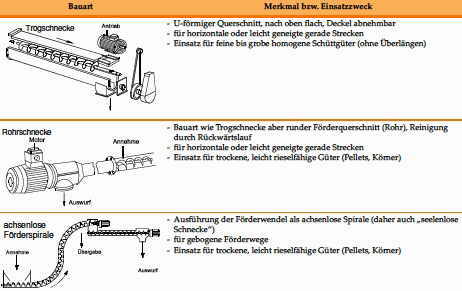

Bei der Förderung

von Biomasse wird zwischen pneumatischen

Systemen (Förderung im Luftstrom)

und mechanischen Systemen unterschieden.

In der Praxis der Kleinfeuerungen ist die

mechanische Förderung mit Schnecken

am meisten verbreitet, sowohl zur Entnahme als auch zur

Anlagenbeschickung. Der Förderdurchsatz ist dabei unter

anderem von der Neigung der Förderstrecke abhängig;

sie bestimmt die Füllhöhe zwischen den Schneckenwindungen.

Feinere Materialien (Pellets, Körner) neigen bei Gefällestrecken

zudem zum Zurückrieseln (Schlupf), was ebenfalls die

Förderleistung mindern kann.

Für größere Anlagenleistungen

oder bei problematischeren Materialien (z. B. gröberes

Hackgut) kommen auch andere Systeme wie

z. B. Kratzkettenförderer, Schwingförderer (Vibrorinnen)

oder Förderbänder zum Einsatz. |

Quelle:

TFZ - Technologie- und Förderzentrum Bayern

|

|

|

Bauart

und Verwendung von Schneckenfördersystemen |

Quelle:

TFZ - Technologie- und Förderzentrum Bayern |

|

|

|

| |

Bei dem

Einbau einer Pelletheizung und der Einrichtung einer Pelletlagerung

sind Vorschriften bezüglich „fester Brennstoffe“ zu

beachten. Hier gelten die Heizraumrichtlinien

(ab 50 kW) bzw. ab 15 t Lagermenge ist ein separater

Lagerraum vorgeschrieben. Dabei sind die gesetzlichen Vorschriften

der Feuerungsverordnungen

(FeuVO) der Bundesländer zu beachten und die allgemeinen Brandschutzbestimmungen

einzuhalten. Bei der Lagerung kleinerer Mengen gibt es spezielle Lösungen.

|

| Die Lagerung von Pellets gibt es folgende

Möglichkeiten |

- Lagerraum - umbauter Raum

(z. B. alter Heizöllagerraum)

- Sacksilo

- Lagertank (Silos, Pelletboxen)

- Erdtank

|

|

|

|

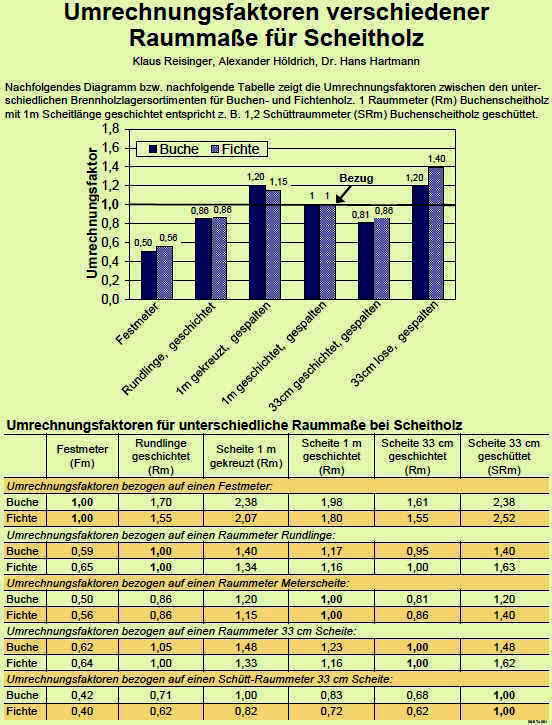

| Festmeter – Holz |

Massives Holz mit den

Kantenlängen 1m x 1m x 1m (1 m3) bezeichnet man als Festmeter (FM).

Da Brennholz nie ohne Luftzwischenräume geliefert bzw. gelagert

werden kann, wird diese Maßbezeichnung in der Praxis nicht verwendet. |

Bei der Maßbezeichnug

"Festmeter" wird zwischen Vorratsfestmeter

(VFM) - Holz mit Rinde - und Erntefestmeter (EFM) –

Rinden- und Holzernteverluste abgezogen – unterschieden. In der

Praxis wird mit Raummeter gerechnet. |

Raummeter –

Holz |

Scheitholz (Kaminholz)

wird mit der Maßbezeichnung "Raummeter" gehandelt. Die

alte Bezeichnung ist Ster. Ein Raummeter (RM) hat die Lagermaße

1 m x 1 m x 1 m (1 m3), wobei im Gegensatz zum Festmeter

die Luftzwischenräume der gestapelten Holzscheite mitgerechnet

werden. |

So entspricht

ca. 1,6 Raummeter 1 Festmeter |

In

einigen Gegenden wird auch mit dem Schüttraummeter

(SRM) gehandelt. Hier werden ofenfertigen Holzscheite (25 cm oder 33

cm lang) oder Hackschnitzel in einen Behälter mit den Maßen

1 m x 1 m x 1 m geschüttet. Dadurch entstehen größere

Zwischenräume. Also ist dieses Maß kleiner gegenüber

einem Raummeter. |

So sind ca.

0,7 Raummeter ein Schüttraummeter (33cm Holzscheite) und etwa 0,4

Festmeter |

Es gelten folgende

Richtwerte zur Umrechnung |

Umrechnungszahlen

für Holzraummaße |

1,0

Festmeter (FM) |

1,6

Raummeter/Ster (FM) |

2,0

bis 2,4 Schüttraummeter (SRM) |

0,7

Festmeter (FM) |

1,0

Raummeter/Ster (FM) |

1,4

bis 1,6 Schüttraummeter (SRM) |

0,5

Festmeter (FM) |

0,7 Raummeter/Ster (FM) |

1,0

bis 1,2 Schüttraummeter (RM) |

|

|

Quelle: TFZ

- Technologie- und Förderzentrum Bayern |

Das alte Holzraummaß

"Klafter" wird nicht mehr verwendet. Das

Maß entspricht einen Stapel Scheitholz von ca.

1,8 m Länge und Höhe und einer Tiefe von ca. 0.9 m. Was ca.

3 - 4 Raummeter (Ster) bzw. ca. 2–3 Festmetern entspricht. Dieses

Holzmaß ist nicht einheitlich geregelt und je nach Gegend unterschiedlich

und liegt zwischen 1,8 bis 3,9 m3.

Das Klafter war auch ein Längenmaß,

dabei wurde die Länge zwischen den Fingerspitzen der ausgestreckten

Arme eines Mannes (regionsabhängiges 1,70 - 1,90 m) gemessen. |

|

|

Feuchtigkeitsmesser |

Quelle:

Wetekom |

|

Um

die Feuchtigkeit zu überprüfen,

wird in der Praxis häufig die Leitfähigkeitsmessung

(Elektrische Widerstandmessung) eingesetzt. |

| Dabei werden

zwei Elektroden in das Holz eingelassen. Der vom Gerät

erzeugte Messstrom fließt durch die Elektrode in das

Holz und über die zweite Elektrode wieder zurück

zum Gerät. |

Je leitfähiger

das Holz (Feuchtigkeit, Salze usw.) umso mehr Strom fließt

zurück. Es wird ein Wert in Digis ausgegeben. |

Ein

Tipp aus der Praxis: Bei dieser Art der Feuchtemessung

sollte ein Holzscheit vor der Messung noch einmal

gespalten werden. |

|

|

|

Feuchtigkeitsmessgerät

für Holz und Baustoffe |

Quelle:

HEDÜ GmbH |

|

Feuchtigkeitsmessgerät

mit Sucher- und Nadelmodus

für die Messung von Feuchte in Holz

und Baustoffen. |

| Baustoffe

und Holz mit glatter Oberfläche werden im Suchermodus

(kapazitive Messung). Holz mit rauer Oberfläche

im Nadelmodus (Leitfähigkeitsmessung)

evtl. auch mit Einschlag-Elektroden für

Tiefenmessungen in Hölzern. |

Das Messgerät

ist auch für geeignet, um Feuchtigkeitsdifferenzen

im Estrich zu erkennen. Dabei erfolgt die Messung

zerstörungsfrei und schnell. Bei zu hohen Feuchtewerten

erübrigt sich eine zerstörende Messung im Trockenschrankverfahren

oder mit der CM-Methode. Innerhalb eines Raumes können

große Feuchtedifferenzen vorhanden sein, deshalb ist

eine zerstörungsfreie Messung vorteilhaft um die kritischen

Stellen für eine genauere Untersuchung zu ermitteln.

Die Zahl der notwendigen, aber zeitaufwendigen, Messungen

wird reduziert. |

|

|

|

CO2-neutral

Die Begriffe "CO2-neutral"

oder "klimaneutral" sollen aussagen, dass

die eingesetzten Brennstoffe (z. B. Holz, Pellets)

oder die Aktivitäten der Menschen (z. B. Biokraftstoffe,

E-Antrieb über Photovoltaik) keinen Einfluss auf den CO2-Gehalt

(Kohlendioxid-Konzentration) der Atmosphäre haben

sollen. Dadurch wird der Eindruck erweckt, dass deren

Verwendung nicht klimaschädlich ist.

Alle "CO2-neutralen kohlenstoffhaltigen Brennstoffe"

(z. B. Holz, Pellets, Biokraftstoffe

[Biogas, Biodiesel und Bioethanol] aus Biomasse [Pflanzenmaterial])

setzen bei ihrer Verbrennung CO2

frei und emitieren diesen in die Atmosphäre.

Die CO2-Emissionen können so kompensiert

sein, dass das CO2 der Atmosphäre wieder zu Kohlenstoff

wird (z. B. Holz- und Pflanzenwachstum).

Leider wächst das Holz eines Waldes nicht

so schnell nach (CO2-Aufnahme > Bildung und Ablagerung

von Kohlenstoff), wie es bei der Verbrennung genutzt wird, Das gleiche

gilt auch für die Pflanzen (Biomasse, z. B. Mais,

Raps), aus denen die Biokraftstoffe (Biogas, Biodiesel und Bioethanol)

werden aus Pflanzenmaterial gewonnen werden. Auf der anderen Seite würde

aber bei der nutzlosen Verrottung von Holz

und Pflanzen auch CO2 und das erheblich

schädlichere Methan

freigesetzt werden, das 20

bis 30mal schädlicher gegenüber

dem CO2 ist. Hierüber

wird immer noch gestritten, ob bei der Verbrennung nur so viel CO2

(Klimagas)

freigesetzt wird, wie es sonst ohnehin mit der zusätzlich Entstehung

von Methan (Klimagas)

entstanden wäre.

Auch wenn sich die Brenn- und Kraftstoffe

als "CO2-neutral" oder "klimaneutral"

erweisen, sollte auch die "Graue

Energie" mit eingerechnet werden. Hierbei handelt

es sich um die Energiemenge, die für die Herstellung,

den Transport, der Lagerung, des Verkaufs

und der Entsorgung der Produkte benötigt wird.

Dabei wird sich herausstellen, dass es hier

und auch bei Solaranlagen keine Klimaneutralität

geben wird. |

|

CO2-Lüge

Das Schlagwort "CO2-Lüge"

soll, genauso wie das Schlagwort "Dämm-Lüge",

zum Nachdenken anregen.

Sind die Kohlenstoffdioxid-Emissionen,

die durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe (Heizung,

Kraftwerke, Autos, Flugzeuge) oder durch das Emitieren

durch Menschen, Tiere und sogar Bäume

und Pflanzen in die Atmosphäre eingetragen werden,

wirklich für die globale Temperaturerwärmung

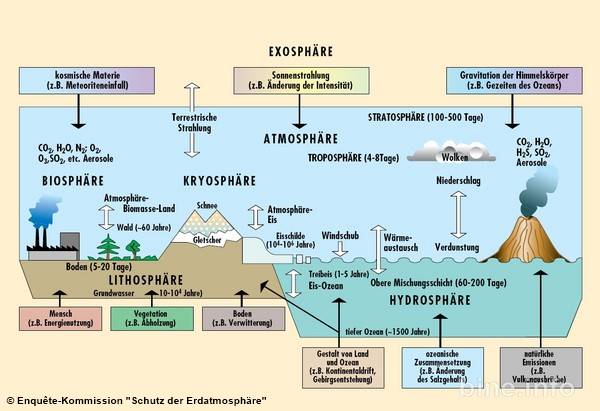

der Atmosphäre verantwortlich?

Auf jeden Fall wird durch

die Medien und Regierungen ständig

behauptet, dass die CO2-Emissionen durch

Menschen die Hauptschuld am Klimawandel

haben. Die Folge sind immer schärfere Gesetze

(z. B. Energieeinsparungsgesetz [EnEG],

BImSchG

[VO nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz]) und Verordnungen

(z. B. Energieeinsparverordnung [EnEV])

zur CO2-Reduzierung. Dass es Veränderungen

in einigen Klimazonen gibt, ist eine Tatsache, aber

diese Veränderungen hängen auch von sehr

vielen anderen

Klimafaktoren ab, die näher betrachtet bzw. berücksichtigt

werden sollten.

- Ständig steigende

natürliche Produktion von Methan.

Dieses Gas ist 20 bis 30mal schädlicher als CO2.

- Warum wird CO2 (z. B. Holz, Pflanzen)

nicht, z. B. in Bergwerke, eingelagert? Dann wird das

Material nicht verbrannt und kann das aufgenommene CO2

nicht abgeben.

- Unzureichende und viel zu ungenaue Temperaturdaten

der Troposphäre, die maßgeblich für

die Erfassung von Klimadaten sind.

- Immer noch viel zu starke Abholzung der Regenwälder.

Dadurch wird die Verwüstung von ganzen Landstrichen

provoziert. Ist die Temperaturerhöhung des Klimas an der zunehmenden

Ausbreitung von Trockenzonen verantwortlich?

- Abnehmende Temperaturen in der Tiefsee,

welche seit mehreren Jahren schon beobachtet werden.

- Die gestiegene Sonnenaktivität kann einen wesentlichen

Einfluss auf die Erdtemperatur ausüben. Eine gestiegene Sonnenaktivität

sendet mehr Wärmestrahlung (Infrarotfrequenzen) aus.

- Extreme Zunahme von Mikrowellenemissionen

(global) durch stetig ansteigende Sendeleistungen bzw.

ansteigenden Sendeanlagen der Kommunikationssyteme.

Mikrowellen regen Moleküle (Wasser, CO2) an und können

innerhalb weniger Jahrzehnte auch Auswirkungen auf die Erwärmung

der Atmosphäre haben.

- CO2 ist aufgrund seines molekularen Aufbaus

auch in der Lage Infrarotfrequenzen zu reflektieren

und damit Wärme in der Atmosphäre zu erzeugen.

- Es wird immer wieder behauptet, dass der CO2-Anstieg

in der Atmosphäre beängstigend hoch sein soll. Der CO2-Gehalt

ist von 280 ppm auf 340 ppm gestiegen. Diese Werte machen auf den Gesamtgasgehalt

der Erdatmosphäre gesehen, überhaupt keine nennenswerte Änderung

aus. Der Anstieg von CO2

ist und bleibt verschwindend gering, denn der Gehalt

an CO2 in der Erdatmosphäre

liegt weiterhin bei 0,038 %. Man sollte sich über

die wirklichen Treibhausgase

(z. B. Methan, Stickoxide, Distickstoffoxid, Ozon, atmosphärischer

Wasserdampf, Schwefelhexafluorid) mehr Gedanken machen.

- Ob die abschmelzende Gletscher ein Zeichen für

den Klimawandel sind, wird auch strittig diskutiert, weil es auch Gegenden

gibt, die eine Zunahme an Eis und

Schnee haben. So war z. B. der Nordpol periodisch in

der Erdgeschichte wiederholt eisfrei.

Meinungen zu diesem Thema

nehme ich gerne entgegen. |

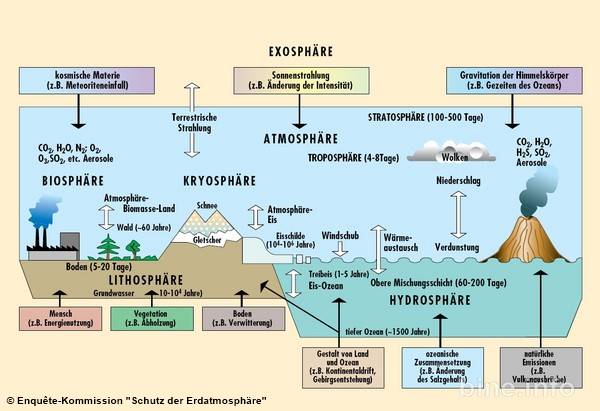

Das

Klimasystem

Quelle: © Enquête-Kommission

"Schutz der Erdatmosphäre"

Das

Klimasystem

Quelle: © Enquête-Kommission

"Schutz der Erdatmosphäre" |