Nicht nur die Bakterien Legionella pneumophila sondern auch Pseudomonas aeruginosa sind im Gesundheitssektor die wesentlichen Bakterien für eine einwandfreie Trinkwasserinstallation. Legionella kann übermäßig im zu warmen Kaltwasser von mehr als 25 °C bzw. im zu kalten Warmwasser von weniger als 55 °C übermäßig auftreten. Pseudomonas aeruginosa findet sich hingegen ausschließlich im zu warmen Trinkwasser kalt. Denn bei ca. 45 °C stirbt es bereits ab.

Beide Bakterien sind fakultativ pathogen. Das heißt, sie werden auch in hohen Konzentrationen nicht immer zu einer Erkrankung führen, stellen aber für bestimmte Nutzergruppen und damit vor allem in Gesundheitseinrichtungen ein erhöhtes Risiko dar. Beispielsweise ist Pseudomonas aeruginosa der wesentliche Risikofaktor für Menschen mit Mukoviszidose (Zystischer Fibrose). Und Legionella pneumophila, Serogruppe 1, Subtyp Knoxville kann nach aktuellen Erkenntnissen auch bei weniger als 100 KBE/100ml zu schweren Erkrankungen und Todesfällen führen.

Pseudomonas aeruginosa kann produktionsfrische Oberflächen besiedeln (Bild 1), da es im Gegensatz zu Legionella äußerst geringe Nährstoffansprüche besitzt. Zudem bildet es einen ausgeprägten Biofilm, also eine wässrige, schleimige Matrix, die es gut gegen Austrocknung schützt und von chemischen Desinfektionsmitteln bzw. von unserem Immunsystem nicht vollständig erreicht werden kann.

Besteht bereits eine normale Oberflächenbesiedlung aus Bakterien, die gemäß Trinkwasserverordnung als „allgemeine Bakterien“ erfasst werden und in üblicher Anzahl lediglich eine Indikatorfunktion und keine gesundheitliche Relevanz haben, ist die übermäßige Vermehrung von Pseudomonas aeruginosa deutlich erschwert. Aufgrund dieser Wettbewerbsschwäche siedeln sich Pseudomonas aeruginosa somit seltener in Bestandsinstallationen an, da dort bereits eine normale Oberflächenbesiedlung vorliegt.

Legionella spec. findet im Trinkwasser nicht die benötigten Nährstoffe. Es vermehrt sich vielmehr in speziellen Amöben. Amöben sind Einzeller, die sich normalerweise von Bakterien ernähren, aber Legionella nicht verdauen können. Jede Amöbe kann mehr als 100Legionellen enthalten, bevor sie platzt und die Legionellen frei gibt. Damit wird klar, warum Legionella kein Problem neuer Bauteile sein kann: Erst müssen ausreichend Amöben vorhanden sein, die wiederum für ihre Vermehrung auf eine ausreichende Anzahl an normalen Bakterien angewiesen sind.

Quelle: Dr. Peter Arens, Hygienespezialist bei der Schell GmbH & Co. KG |

Vorsicht bei Kaltwasserleitungen:

Legionellen und Pseudomonas aeruginosa vermeiden

SCHELL GmbH & Co. KG

Wasserhygiene

Legionellen und Pseudomonas aeruginosa in wasserführenden Systemen

Institut für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie

Legionella spec. und Pseudomonas aeruginosa in Gesundheitseinrichtungen

tga-praxis.de - Moderne Gebäudetechnik |

_________________________________________________________

Damit sich Legionellen in Trinkwasseranlagen vermehren können,

brauchen sie die richtigen Nährstoffe, die richtige Temperatur und Zeit.

|

Bakterien befinden sich im Wasser (Trinkwasser, Brunnenwasser, aber auch in Seen und Flüssen). Sie wachsen schnell. So kann sie sich in nur 8 Stunden auf über 16 Millionen Zellen vermehren. Dies setzt aber eine notwendige Nahrung (Biofilm - Biofouling) und entsprechende Temperaturverhältnisse (25 - 45 °C) voraus.

|

Bisher sind 48 Legionellen-Arten und 70 Untergruppen.bekannt,

die hauptsächlich im Süßwasser, aber

auch im feuchten Erdreich vorkommen. In Seen

mit Salzwasser kommen die Legionellen nicht vor, weil

sie Kochsalz nicht mögen. |

Legionellen

(Legionella pneumophila) sind wärmeliebende Bakterien. Sie können

eine Infektionserkrankung hervorrufen, die mit den

Symptomen einer schweren Lungenentzündung verbunden sind. 1976

trat die bis dahin unbekannte Infektionskrankheit bei einem Legionärstreffen

in Philadelphia auf und wird seitdem als Legionärskrankheit

bezeichnet. Auch das so genannte Pontiac-Fieber kann

von Legionellen ausgelöst werden.

Legionellen gehören zum natürlichen

Bestandteil von Süßwasser und sind

in Oberflächengewässern nur eine sehr geringe Infektionsgefahr

für Menschen. Gelangen die Bakterien jedoch mit Tröpfchennebel

in die Lunge, kann es zur Erkrankung kommen. |

Legionellen

vermehren sich bevorzugt zwischen 25 und 45

°C. Die Quellen können vor allem Duschanlagen, Schwimmbäder,

Whirlpools, Klimaanlagen mit Luftbefeuchtung und Kühltürme sein, also dort wo Wasser nicht stark erwärmt (< 60

°C) wird und längere Zeit (Stagnation) steht. Anfällig

sind vor allem große Speicher von über 300 Litern Inhalt,

wie sie in Einfamilienhäusern und Wohnungen kaum vorkommen. Daneben

kommt jedes längere Zeit in der Leitung stehende Wasser (Stagnationswasser)

als geeignetes Milieu in Frage, vor allem wenn es warm (> 25 bis

45 °C) steht.

Aber auch Autowaschanlagen, Springbrunnen, Gartenerde und Kompost können Infektionsquellen sein. |

Laut Wasserwirtschaft

entsteht aufgrund mangelnder Befeuchtung in den Trinkwasserrohren ein

Biofilm.

Dieser enthält gefährliche Bakterien wie die Magengeschwür

verursachenden Helicobater pylori und Mikroorganismen

wie Legionellen, die zur gefürchteten

Legionärskrankheit führen können. |

|

In der Fachkreisen hat sich die Meinung gefestigt, dass nur eine thermische Desinfektion und/oder eine ultraviolette Desinfektion als wirksam für die Abtötung von den Legionellen erwiesen haben. Grundsätzlich ist bei jeder Anlage, bei der ein Legionellenverdacht besteht eine fachgerechte Probennahme mit anschließender Wasseranalyse durchzuführen.

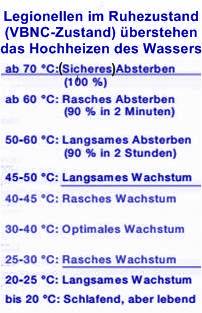

Nach neuen Erkenntnissen kann die sogenannte. "Legionellenschaltung"

(regelmäßiges Hochheizen des Trinkwassererwärmers

und der Leitungen) kontraproduktiv sein. Aktive

Legionellen, die bei Wassertemperaturen unter 50 °C

vorhanden sind und sich vermehrt haben, können durch die hohen Temperaturen in eine Art Ruhezustand (VBNC-Zustand* [Viable But Non Culturable]) versetzt

werden und überstehen das Hochheizen des Wassers. Außerdem werden die Legionellen

bei jeder Aufheizung unempfindlicher gegen erhöhte Wassertemperaturen.

Sie können sogar resistent gegen hohe Temperaturen werden.

Wodurch eine thermische

Desinfektion unmöglich werden kann.

Eine Legionellenschaltung kann also nur

die Legionellen abtöten, die mit dem Wasser vom Versorger geliefert wird. Und das ist aber auch nur dann möglich, wenn das Wasser

im Trinkwassererwärmer (Speicher) ständig auf ≥ 60 °C erwärmt wird. Danach kann die Temperatur des erwärmte Trinkwassers abgesenkt werden

(zentraler Verbrühschutz).

Wissenschaft misst Legionellenwachstum genauer denn je

Barbara Borer - Geberit International AG, Schweiz,

TGA - WEKA Industrie Medien GmbH |

|

*

VBNC-Zustand (viable but nonculturable) - Zitate:

- Nach einer kurzen Inkubationszeit von nur 6 - 48

Stunden treten grippeähnliche Symptome (Pontiac-Fieber)

auf. Obwohl die Patienten Antikörper gegen L. pneumophila aufweisen,

konnten bislang keine Bakterien isoliert werden. Grund hierfür

könnten Legionellen sein, die sich im so genannten VBNC-Stadium

(viable but not culturable) befinden [Steinert et al., 2002].

- Zudem können Legionellen die sich in einem physiologisch

inaktiven Stadium befinden (VBNC), durch die Kokultivierung mit Acanthamoeba

castellanii wieder belebt werden [Steinert et al., 1997].

- Der VBNC-Zustand kann durch Stress (z. B.: Temperatur,

Nahrungsangebot etc.) hervorgerufen werden, wobei die Bakterien in eine

Art Ruhezustand (z. B.: verminderter Stoffwechsel) übergehen (z.

B.: Oliver 2005). In einem anderen Experiment wurde untersucht, ob sich

die beiden Stämme (DSM 50071 und SG81) in einem anderen Trinkwasser

(Hausinstallation Duisburg-Rheinhausen, ähnliche Chlorkonzentration

von ca. 0,01 mg/l, aber nur ca. 8 µg/l Kupfer) nach 1 Tag noch

anhand von Kultivierungsverfahren nachweisen lassen würden. Vergleichend

dazu wurde auch das Trinkwasser der Universität Duisburg-Essen

(Labor U123) untersucht. In dem Trinkwasser des Labors (Labor U123)

waren beide Stämme nicht mehr nachweisbar, in dem anderen Wasser

(Hausinstallation Duisburg-Rheinhausen) noch ca. 103 KBE/ml. Nach einem

Tag in Nährlösung konnte der mucoide Stamm auch in dem Trinkwasser

des Labors wieder nachgewiesen werden. Die Inaktivierung von P. aeruginosa

könnte somit abhängig von den Inhaltstoffen (z. B. Kupfer)

im Wasser der jeweiligen Hausinstallation sein [Daniel Bressler 2008].

- Ein Aspekt dabei ist das Trinkwasser. Hierbei zeigte

sich eine inaktivierende Wirkung von Kupfer auf P. aeruginosa. Diese

inaktivierende Wirkung ist ein interessanter Forschungsaspekt, da sich

hier die Frage stellt, ob die Bakterien abgetötet werden oder nur

in einen VBNC-Zustand übergehen. Im VBNC-Zustand wären sie

für die Nachweisverfahren mittels Kultivierung nicht zugänglich,

stellten aber weiter eine potentielle Gefahr im Trinkwasser da. In diesem

Bereich wurden bereits Untersuchungen (Masterarbeit Dwidjosiswojo 2008)

am Biofilm Centre durchgeführt [Daniel Bressler 2008]. |

|

Legionellen

sind normalerweise eine fakultativ human-pathogene Spezies,

die nur unter bestimmten Voraussetzungen krankheitserregend

sind. Ihre Human-Pathogenität erhalten sie nur,

wenn die Vermehrungsbedingungen (Temperaturen >

25 °C, Stagnation des Wassers, Biofilme) ideal

sind. |

|

|

|

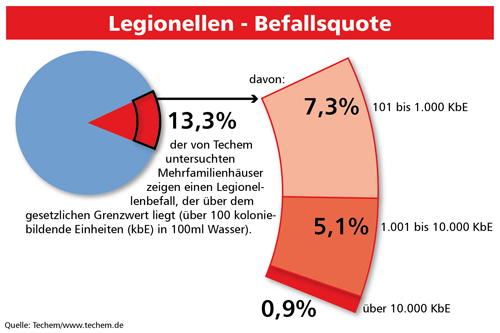

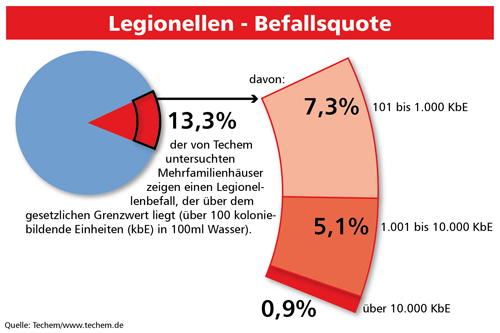

Quelle: Techem Energy Services

GmbH

|

Große Trinkwasseranlagen

anfälliger für Legionellen

Nahezu jede achte Anlage betroffen: deutschlandweite Befallsquote

von 13,3 Prozent / Anfälligkeit der Trinkwasseranlage

steigt mit ihrer Größe / Einfache Präventionsmaßnahmen

vermeiden Befall und verringern Wasserverbrauch.

In großen Trinkwasseranlagen ist die Wahrscheinlichkeit

eines zu hohen Legionellenbefalls höher. Diesen Schluss

legt eine Ergebnisbewertung des Energiemanagers Techem nahe,

die zeigt: Mit der Größe einer Liegenschaft steigt

auch die Befallsquote. Bis zum 31. Dezember 2013 musste laut

Trinkwasserverordnung in einem großen Teil der deutschen

Mehrfamilienhäuser die Trinkwasserinstallation auf Legionellenbefall

überprüft werden.

|

|

Durch eine

Kooperation mit dem akkreditierten SGS Institut Fresenius ist Techem

hierfür einer der wenigen bundesweit agierenden Anbieter auf dem

Markt. Die Auswertung von Techem basiert auf den dabei gewonnenen, gemeinsamen

Analyseergebnissen. Das Unternehmen wertete die anonymisierten Analyseergebnisse

von über 176.000 Proben aus, die bis zum Jahresende 2013 in annähernd

25.000 Mehrfamilienhäusern genommen wurden. Die Auswertung liefert

damit einen bundesweiten Trend. > mehr |

| Seit 1976 ist folgendes

bekannt: |

- Vermehrung zwischen

25 - 45 °C

- Verdoppelung 1 KBE/I

in ca. 2,8 h

- Infektion nur über

Aerosole

|

| Mögliche Infektion: |

a) Pontiac-Fieber (Inkubationszeit

bis 48 h)

b) Legionellose (Inkubationszeit ca. 2-13 Tage) in Form

von Lungenentzündung

|

| Risikopersonen: |

- > 50 Jahre

- Raucher

- Personen mit gesundheitlichen

Vorschädigungen

- Spitzensportler

- Kleinkinder

|

| Abtötungstemperaturen

und Abtötungszeiten: |

- 55,0 °C - 19 Minuten

- 57,5 °C - 6 Minuten

- 60,0 °C - 2 Minuten

- 70,0 °C - einige

Sekunden

|

| Parameter - Grenzwerte ( Anzahl/1 ml) |

Legionellen – KBE bei

22 °C - 100

Legionellen – KBE bei 36 °C – 20

|

Nachweis über hygienisch-mikrobiologische

Untersuchungen

Gesamte Rechtsvorschrift für Trinkwasserverordnung, Fassung vom 04.01.2020 - Österreich |

| Tabelle 1a: Bewertung der

Befunde bei einer orientierten Untersuchung |

|

| 1) KBE = Koloniebildende Einheit |

2) Werden

bei zwei Nachuntersuchungen im jährlichen Abstand weniger

als 100 Legionellen in 100 ml nachgewiesen, kann das Untersuchungsintervall

auf maximal 3 Jahre ausgedehnt werden |

Wird die orientierte Untersuchung gleich mit einem Probenumfang durchgeführt, der dem einer weitergehenden Untersuchung

entspricht, gelten die in der Tabelle 1 b angegebenen Maßnahmen. |

| Tabelle 1b: Bewertung der

Befunde bei einer weitergehenden Untersuchung |

|

| 1) KBE = Koloniebildende Einheit |

2) Werden bei

zwei Nachuntersuchungen in vierteljährlichem Abstand weniger

als 100 Legionellen in 100 ml nachgewiesen, braucht die nächste

Nachuntersuchung erst nach einem Jahr nach der zweiten Nachuntersuchung

vorgenommen zu werden. Diese Untersuchungen können entsprechend

dem Schema der orientierenden Untersuchung (Tabelle 1 a) durchgeführt

werden |

3) Werden bei

Nachuntersuchungen im jährlichen Abstand weniger als 100

Legionellen in 100 ml nachgewiesen, kann das Untersuchungsintervall

auf maximal 3 Jahre ausgedehnt werden |

|

Auch wenn immer wieder diese Problematik

heruntergeredet wird, sollte beachtet werden, dass einige Straftatbestände aus dem Strafgesetzbuch in Frage kommen können:

|

|

In Frage kommende Straftatbestände

aus dem Infektionsschutzgesetz und der Trinkwasserverordnung:

|

Wer als Unternehmer oder sonstiger Inhaber einer Wasserversorgungsanlage für den menschlichen

Gebrauch, soweit daraus Wasser für die Öffentlichkeit bereitgestellt

wird, vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 4 Absatz

2 oder § 11 Absatz 3 der Trinkwasserverordnung Wasser als Wasser

für den menschlichen Gebrauch über die zulässigen oder

zulassbaren Ausnahmen hinaus abgibt oder anderen zur Verfügung

stellt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe

bestraft. Handelt der Täter in diesen Fällen fahrlässig,

so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. |

| Im Trinkwasser dürfen

Krankheitserreger nicht enthalten sein, die eine Schädigung der menschlichen

Gesundheit besorgen lassen. Inwieweit die Wasserversorger in der Pflicht sind, bleibt weiterhin strittig. |

Diese Tatsache ist den meisten Betreibern einer Trinkwasseranlage nicht

bekannt Diese Tatsache ist den meisten Betreibern einer Trinkwasseranlage nicht

bekannt  |

Zwischen

den jeweiligen WVU und den in ihren Gebieten tätigen Installationsunternehmen

abzuschließenden Verträge (die sogenannten Installateurverträge),

basieren auf den Forderungen aus § 12 (2) der AVB-WasserV, wonach

die Einrichtung und wesentliche

Veränderungen nur von solchen Installateurbetrieben

durchgeführt werden dürfen, die in das Installateurverzeichnis

eines WVU eingetragen sind.

Der Begriff der "wesentlichen

Veränderungen" ist vom DVGW im Auftrag des BGW in der DVGW-lnformation

"Stellungnahme des DVGW zur AVBWasserV" näher erläutert

und in der ZVSHK-Betriebsanleitung Trink-wasserinstallationen DIN 1988

(TRWI) Abschnitt 6 wie folgt aufgeführt:

- Veränderungen an Rohrleitungen

durch z.B. Gewindeschneiden, Löten, Schweißen, Schrauben,

Klemmen und Kleben;

- Anschluß von Anlagen und Apparaten

ohne DIN-DVGW-Zeichen;

- Wartung und Austausch von Sicherungs-

bzw. Sicherheitsarmaturen;

- Austausch einer Standbrause gegen eine

Schlauchbrause;

- Austausch einer Stand- bzw. Wandarmatur

gegen eine solche mit ausziehbarer Brause.

Diese Installateurverträge

regeln daher auch lediglich das Eintragungsverfahren in die Installateurverzeichnisse.

Sie dienen in erster Linie der Sicherheit und Information der Betreiber

und stellen keinerlei gewerberechtliche Zulassung, etwa zur Ausübung

des Installationshandwerks, dar. Eine solche gewerberechtliche Zulassung

richtet sich daher allein nach den derzeit gültigen gewerberechtlichen

Vorschriften, wie sie in der novellierten Fassung von 1994 im Gesetz

zur Ordnung des Handwerks enthalten sind (Handwerksordnung)."

§ 319 StGB

„Baugefährdung“

„Wer bei der Planung, Leitung und Ausführung eines Bauwerkes

oder des Abbruchs eines Bauwerkes gegen die allgemein anerkannten Regeln

der Technik verstößt und dadurch Leib oder Leben eines anderen

Menschen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren

oder mit Geldstrafe bestraft."

Der Betreiber darf

alles kaufen, aber nicht alles selber einbauen! |

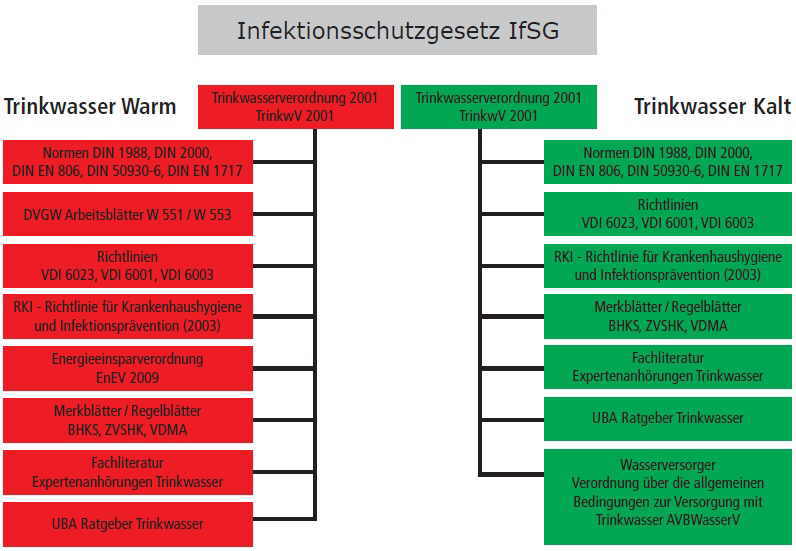

Nicht nur

die Trinkwasserverordnung, sondern auch das Infektionsschutzgesetz,

fordert ein hygienisch einwandfreies Wasser. Um die Wasserqualität zu gewährleisten, gibt es

viele verschiedene Regeln, Arbeitsblätter, Richtlinien und Verordnungen.

Da es dem Betreiber nicht möglich ist, alle diese Vorgaben zu kennen,

sollte es eigentlich logisch sein, dass ein Laie nicht an der Wasserinstallation

rumschrauben sollte. In den Leitungssystemen können viele verschiedene

Krankkeitserreger vorkommen bzw. sich durch falschen Betreiben der Systeme

vermehren. Teilweise sind diese sogar nach dem Infektionsschutzgesetz

meldepflichtig (z. B. Legionellen). Warum die Wasserversorger die installierten Anlagen nicht überprüfen, werde ich nie

verstehen, denn dadurch verstoßen sie gegen ihre eigenen Vertragsbedingungen,

in denen steht, dass nur eingetragene Installationsbetriebe derartige Anlagen erstellen, ändern und warten dürfen. |

|

Quelle:

Gebr. Kemper GmbH + Co. KG |

|

|

Pontiac-Fieber

Bei der Atemwegserkrankung,

die durch Bakterien der Gattung "Legionella

pneumophila" hervorgerufen wird, unterscheidet man zwei

Erkrankungsformen, die Legionellose (Legionärskrankheit) und das Pontiac-Fieber (Sommergrippe).

Das Pontiac-Fieber*, das einem grippeähnlichen Infekt gleicht, macht sich hauptsächlich

durch Fieber, Husten und Muskelschmerzen (deswegen auch "Sommergrippe"

genannt) bemerkbar und die schwerer, zum Teil auch tödlich verlaufende Legionärskrankheit, entwickelt eine atypischen

Pneumonie (Lungenentzündung). Legionellen-Infektionen erfolgen nicht durch eine Übertragung von Mensch

zu Mensch, sondern ausschließlich durch das Einatmen von Wasseraerosolen (Sprühnebel - Duschen, [kontaminiertes

Trinkwasser], Whirlpool, Luftbefeuchter [Klimaanlage], Kühlturm)

aus der Umgebungsluft.

Nach einer Inkubationszeit von 24 bis 48 Stunden kommt es in den meisten Fällen

zum Pontiac-Fieber mit den grippeähnlichen Erscheinungen, so

z. B. Abgeschlagenheit, Husten, Fieber und Kopf-, Glieder- und Thoraxschmerzen,

die nach wenigen Tagen ohne medikamentöse Behandlung und ohne Folgeerscheinungen wieder abklingen können.

Die Anzahl der Erkrankungen am Pontiac-Fieber sind, da viele Infektionen

nicht bekannt werden, nur schwer zu erfassen. Bei den bisher bekannten

Fällen haben alle Patienten überlebt. Im Gegensatz zur Legionärskrankheit

(Legionellose) ist die Erkrankung am Pontiac-Fieber keine

meldepflichtige Infektionserkrankung.

* Das

Pontiac-Fieber wurde erstmals 1968 in den USA (Stadt Pontiac) dokumentiert.

Es wird angenommen, dass es weit häufiger auftritt als dokumentiert

wird, da es häufig gar nicht als solches erkannt wird. Warum

manche Infektionen zur Legionärskrankheit, andere zum Pontiac-Fieber

führen, ist noch nicht geklärt worden. |

Vergleich

der Symptome von Legionellen-Infektionen |

Legionellose (Legionärskrankheit) |

Pontiac-Fieber ( Sommergrippe) |

Fieber

bis über 40 °C |

erhöhte

Temperatur |

Schüttelfrost,

Übelkeit, Durchfall |

Schüttelfrost |

starke Muskel-

und Gelenkschmerzen |

allgemeines Unwohlsein |

extrem starke

Kopfschmerzen |

Kopf- und Gliederschmerzen |

Seh-, Hör-

und Gleichgewichtsstörungen, Orientierungslosigkeit, Appetitlosigkeit,

Durchfall möglich |

leichte Benommenheit |

delierienhafte

Anfälle, Atemschmerzen,

Atemnot, Husten mit blutigem Auswurf, Herzbeschwerden |

trockener Husten |

Komplikationen:

Schock, akute Niereninsuffizienz bis zum dialysepflichtigen

Nierenversagen, Atemlähmung |

Komplikationen

sind nicht bekannt

|

Pontiac-Fieber wird meist für einen grippalen Infekt gehalten

Dr. Barbara Kreutzkamp, MedTriX GmbH

Was ist die Legionärskrankheit?

Verband Pneumologischer Kliniken e.V. (VPK) |

|

Pseudomonas

aeruginosa |

| Dieses Bakterium Pseudomonas kann Lungenentzündungen, Wundinfektionen und Blutvergiftungen (Sepsis) hervorrufen und ist neben das Legionella einer der wichtigsten Erreger, die auch durch das Trinkwasser übertragen werden können. Sie vermehren sich zwischen 25 und 30 °C, also bei Temperaturen, die in nicht oder schlecht gedämmten Trinkwasserleitungen vorkommen können, und haben besonders in Krankenhäusern eine verheerende Wirkung. Darin liegt z. B. auch der Grund, dass hier keine Blumenvasen aufgestellt werden dürfen.

Während Legionellen (Legionella pneumophila) in wärmerem Trinkwasser übermäßig auftreten können, findet sich das Bakterium Pseudomonas aeruginosa ausschließlich im kalten Trinkwasser. Es vermehrt sich verstärkt ab 20 °C und stirbt bei ca. 45 °C bereits ab. Aus empririschen Studien ist bekannt, dass es vorrangig in den Sommermonaten nachgewiesen wird, wenn die Temperaturen über 25 °C betragen. Es ist hochresistent gegenüber Desinfektionsmaßnahmen sowie Antibiotika und kann sich in Biofilmen von Rohrleitungen, Armaturen oder Speicher ansiedeln. Darin wird es von chemischen Mitteln nicht vollständig abgetötet. Pseudomonas aeruginosa kann bei immunschwachen Personen zu schweren Lungenentzündungen, Sepsis und Wund-Infektionen führen, während die gesunde Allgemeinbevölkerung nicht gefährdet ist.

Nach der Aussage des Robert Koch Institut (RKI) gelten schon die geringsten Konzentrationen als "gesundheitlich bedenklich". In einer Wasserprobe von 100 ml darf kein Erreger vorkommen. Sie können bei den Menschen zu schweren entzündlichen Organerkrankungen, auch mit Todesfolge, führen. Eine Therapie ist bei diesen Infektionen ist schwierig.

Ein Befall einer Trinkwasserinstallation mit diesem Bakterium hat zur Folge, dass das Gebäude umgehend gesperrt und saniert werden muss. |

Vorsicht bei Kaltwasserleitungen:

Legionellen und Pseudomonas aeruginosa vermeiden

SCHELL GmbH & Co. KG

Pseudomonas aeruginosa

DocCheck Community GmbH

Pseudomonas aeruginosa – ein Biofilm-Spezialist

Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH

Pseudomonas-Infektionen

Larry M. Bush, Florida Atlantic University; Merck & Co., Inc. |

|

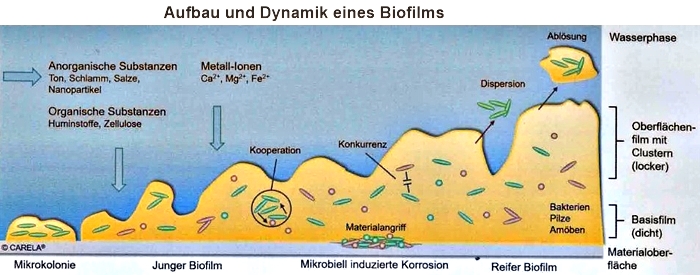

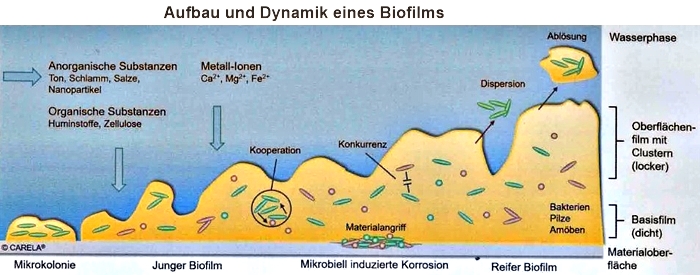

Biofilm

Ein Biofilm besteht aus Mikroorganismen (Bakterien, Pilzen, Protozoen [Urtierchen], Algen), die in einer Schleimschicht eingebettet sind und der sich an einer Oberfläche ablagert. Diese Lebensgemeinschaften von Mikroorganismen sind sehr gut an ihre Umgebung angepasst. Denn die in Biofilmen organisierten Mikroorganismen nutzen Stoffwechseleigenschaften der anderen Spezies oder deren Schutzmechanismen, um sich in Biofilmen zu vermehren.

In der Natur gibt es Bereiche, in denen Biofilme sehr nützlich sind, z. B. für Selbstreinigungsprozesse in Böden und Gewässern oder die Bindung von Kohlenstoffdioxid, bereiten sie in anderen Bereichen ein große Probleme. Die für den Menschen Krankheiten verursachenden Mikroorganismen im Biofilm sind u. a. Legionellen-Bakterien oder Pseudomonaden (z. B. Pseudomonas aeruginosa). Letztere können beim Menschen verschiedenste Infektionen (Lungenentzündungen, Harnwegsinfektionen oder Wundinfektionen) auslösen. Weitere Erreger, die man oft in Biofilmen findet, sind Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli oder Candida albicans. Also muss eine Infektion nicht immer eine Legionellose (Legionärskrankheit) sein.

Einige Bakterienarten sind in der Lage, eine Schleimschicht (extrazelluläre polymere Substanzen, EPS) zu bilden, mit der sie sich an Oberflächen heften. Diese Schicht bildet das Grundgerüst der Biofilme. Das wachsende Gebilde erleichtert anderen Mikroorganismen schließlich die Ansiedelung. Dabei kommt es zur seitlichen Ausdehnung der Biofilme und zum Aufbau dreidimensionaler Gebilde aus mehreren Schichten. Der Biofilm breitet sich aus. Das Gebilde (extrazelluläre Matrix) bietet u. a. Schutz vor chemischen und thermischen Desinfektionsmaßnahmen. Das macht es nahezu unmöglich, einen einmal gebildeten Biofilm vollständig zu entfernen. In bestimmten Bereichen (z. B. Wasserleitungen), kann sich Biofilm bereits nach wenigen Tagen bilden, auch wenn das Wasser von einer hohen Qualität ist. |

Biofilme sind die Grundlage für die Vermehrung von Legionellen.

Schematischer Aufbau und Dynamik eines Biofilms. Passive und aktive Prozesse wie die Aufnahme von Substanzen und Microorganismen, Stoffwechsel und Kommunikation, sowie Austrag von Microorganismen finden trotz stabiler Betriebsbedingungen im Leitungsnetz statt.

Biofilme im Trinkwassersystem

CARELA GmbH

|

Biologische Prozesse in Heizungs-, Heizölleitungs-, Trinkwasser-, Solar- und Kühlsystemen |

Bakterien sind durchaus in der Lage, in Heizungs-, Heizölleitungs-, Trinkwasser-, Solar- und Kühlsystemen zu existieren, denn in jedem Wasser (Flüssigkeit)

ist Leben. Alles Biologische in einer Anlage wird als Bakterium bezeichnet,

auch wenn es Pilze oder Algen sein können.

Bakterien benötigen eine Energiequelle. Das kann Wärme oder (was von ihnen bevorzugt wird) eine bestimmte chemische Reaktion sein. Sie nisten sich in Unebenheiten oder Poren im Biofilm ein, um dort Kolonien zu bilden. Sie bevorzugen vor allem ölige Oberflächen, Kunststoffe und Härtebeläge. Bakterien benötigen eine gewisse Konstanz der Lebensbedingungen, vor allem zu Beginn der Ansiedlung. |

Sulfatreduzierende Bakterien Das früher häufig zur Sauerstoffbindung im Heizungs- und Kühlwasser eingesetzte Natriumsulfit verbindet sich mit Sauerstoff zu Natriumsulfat. Da ständig mit einem gewissen Eintrag an Sauerstoff zu rechnen ist, muss das Sauerstoffbindemittel ständig zugesetzt werden. Das hat drei Folgen

| • Die elektrische Leitfähigkeit des Heizungswassers steigt, was den Fluss des Korrosionsstroms begünstigt |

| • Die Sulfatkonzentration steigt, was zur Bildung von Gipskristallen führen kann, wenn

Härte im Wasser vorhanden ist |

| • Unter Umständen kann das Wasser umkippen. Darunter versteht man in diesem Zusammenhang die Bildung von Schwefelwasserstoff. Das Wasser versäuert, stinkt und ist giftig |

Die Verursacher sind sulfatreduzierende Bakterien, die Sulfat zu Sulfid umwandeln. Dabei entsteht Sauerstoff, der zur Oxidation von Metallen führt. Temperatur und Druck spielen für die Bakterien fast keine Rolle. Aus diesem Grunde verwendet man heute nur noch dann Sulfit als Sauerstoffbindemittel, wenn es unter ständiger Beobachtung ist. |

Eine Bakterienansiedlung (Schichtenbildung) ist in der Lage, ihr chemisches Milieu weitgehend selbst zu bestimmen. Auch wenn der pH-Wert des Wassers z. B. 9 ist, kann an der Oberfläche des Metalls oder Kunststoffs ein pH-Wert von 4,5 (Essigsäure) vorliegen. Die In diesen gallertartigen Schichten entstehen biologischen Prozesse, die so vielfältig sein können, dass sie praktisch nicht zu beherrschen sind. Auch eine Behandlung mit giftigen Chemikalien und anderen Bioziden ist in den meisten Fällen nicht erfolgreich, weil sie nur an der Oberfläche wirken. Die in der darunter liegenden Bakterien bilden Resistenzen und können die durch die Mittel entstehenden Produkte aufnehmen

und verarbeiten. |

Die Legionellen und Kolibakterien (Colibakterien)

sind nur in Trinkwasserinstallationen relevant. |

Das Colibakterium ( Escherichia coli - E. coli ) hat eine säurebildende Eigenschaft und kommt im menschlichen und tierischen Darm vor und hat eine wichtige Funktionen im Immunsystem. Es gibt aber auch schädliche Colibakterien die Toxine produzieren und beim Vorliegen einer Immunschwäche Infektionen hervorrufen können. Solche Darminfektionen sind unter dem Namen EHEC-Colitis bekannt. |

Biofilme in Schlauch- und Rohrleitungen

Chris Masurek, GbR Masurek, Chris/Baum, Marc |

Aber Biofilme haben auch Vorteile

Generell ist zu sagen, dass in Wasserleitungen eine Sterilität nicht immer erwünscht ist. Die Fähigkeit, Stoffe zu verstoffwechseln oder zumindest aufzuspalten, die durch die einzelnen Bakterien nicht aufgespalten werden können, ermöglicht ganz neue Einsatzbereiche und erlaubt es vielleicht irgendwann gezielt bestimmte Medikamente oder andere Stoffe aus Abwässern zu entfernen. Zudem bietet der Bakterienfilm an der Innenseite von Rohrwänden eine schützende Schicht, die vor einer Oxidation des Rohrmaterials durch das Medium bewahren kann.

Generell sind in Biofilme, welche in Bauteilen der Abwasseraufbereitung und in den entsprechenden Rohrleitungen zu finden sind erwünscht, da sie hier bereits zur Wasseraufbereitung beitragen können, indem Stoffe aufgespalten werden, die sich ansonsten nur schwer herausfiltern lassen würden.

Aktuell (November 2023) gibt es noch keine Möglichkeiten Biofilme gezielt so zu züchten, dass sie zum Abbau bestimmter Substanzen eingesetzt werden können. Obwohl einige Anstrengungen in diesem Bereich unternommen werden, wird es vermutlich noch etwas dauern, bis die komplexen Zusammenhänge der Organismen von Biofilmen weitestgehend verstanden sind und gezielt für definierte Zwecke eingesetzt werden können. Das Problem liegt vorallem an der wenig kontrollierbaren Zusammensetzung der Biofilme, welche durch das Medium, die Temperatur, der pH-Wert, die Fließgeschwindigkeit, sowie der Konzentration bestimmter Stoffe und dem Nährstoffangebot abhängig ist. Beides sind in der Realität häufig schwankende Werte, die eine Vorhersag über die Organismenzusammensetzung im Biofilm erschweren.

Einen Anfang in diesem Bereich machen unter anderem Forschende der University of California in San Diego, welche einen Kunststoff mit integrierten Bakterien erzeugt haben, der über einen 3D-Drucker ausgedruckt werden kann. Die Bakterien könnten für spezielle Anforderungen genetisch angepasst werden, um bestimmte Stoffe wie z. B. Medikamente aus Abwässern abzubauen.

Über eine spezielle Chemikalie können die Bakterien gezielt zerstört werden, wenn diese nicht mehr benötigt werden oder ungewollte Nebeneffekte eintreten

Quelle: Chris Masurek, GbR Masurek, Chris/Baum, Marc |

Biofilme in Schlauch- und Rohrleitungen

Chris Masurek, GbR Masurek, Chris/Baum, Marc

Biofilmbildung

StudySmarter GmbH |

|

Biofilmbeseitigung |

Einige Bakterienarten sind in der Lage, eine Schleimschicht (extrazelluläre polymere Substanzen, EPS) zu bilden, mit der sie sich an Oberflächen heften. Diese Schicht bildet das Grundgerüst der Biofilme. Das wachsende Gebilde erleichtert anderen Mikroorganismen schließlich die Ansiedelung. Dabei kommt es zur seitlichen Ausdehnung der Biofilme und zum Aufbau dreidimensionaler Gebilde aus mehreren Schichten. Der Biofilm breitet sich aus. Das Gebilde (extrazelluläre Matrix) bietet u. a. Schutz vor chemischen und thermischen Desinfektionsmaßnahmen. Das macht es nahezu unmöglich, einen einmal gebildeten Biofilm vollständig zu entfernen. In bestimmten Bereichen (z. B. Wasserleitungen) kann sich Biofilm bereits nach wenigen Tagen bilden, auch wenn das Wasser von einer hohen Qualität ist.

Biofilme sind die Grundlage für die Vermehrung von Legionellen.

Die im Biofilm von Trinkwasserleitungen lebenden Mikroorganismen können durch das Leitungswasser auch auf den Menschen übergehen und sind für eine Vielzahl von Infektionen verantwortlich. Ein Beispiel sind Legionellen, die in Biofilmen wachsen und durch Aerosole (kleinste Wassertröpfchen) in der Luft (z. B. beim Duschen oder durch Raumluftbefeucher) eingeatmet werden.

Die Trinkwasserqualität bis zum Hausanschluss streng überwacht und muss den Vorgaben der Trinkwasserverordnung entsprechen. Ab dem Übergabepunkt ist jedoch der Hauseigentümer für die Qualität des Wassers zuständig .(TrinkwV - Abschnitt 6

- Untersuchungspflichten des Betreibers) Daraus ergibt die Überwachung der Grenzwerte laut Trinkwasserverordnung innerhalb der Hausinstallation. Biofilme in Ihren Leitungen führen in der Regel zu einer beachtlichen Überschreitung der Grenzwerte mikrobakterieller Parameter der Gesamtkeimzahl und damit verbunden zu einem Gesundheitsrisiko.

Die mikrobakterielle Belastungen (Keimbelastung) des Trinkwassers lässt sich frühzeitig mit entsprechenden Wassertests zuverlässig feststellen. Geschmacks- und Geruchsproben sind nur sehr beschränkt aussagekräftig. Neben der Prüfung mikrobakterieller Parameter ist auch eine Beprobung und Analyse auf Schwermetalle, Mineralstoffe und die genaue Bestimmung der Wasserhärte sinnvoll.

Wenn sich ein Biofilm in der Leitung gebildet hat, reicht eine Spülung zur Entfernung in der Regel nicht aus. Der Biofilm wird dabei nicht zerstört und entlässt kurze Zeit nach der Spülung erneut Bakterien in die Rohre, was zu einer raschen neuerlichen Belastung führt. Mehr noch, eine Spülung kann zur Verdichtung des Biofilms und damit zu einer erhöhten Resistenz gegenüber Reinigungsmaßnahmen führen.

Zur vollständigen Entfernung ist es meistens notwendig, ein Fachunternehmen zu Rate zu ziehen.

Eine bewährte Methode zur Beseitigung von Biofilmen in Leitungen ist zum Beispiel die Wasserentkeimung ("Vollmetallkatalysatoren") in Verbindung mit geringem Einsatz an Wasserstoffperoxid. Auch der Einsatz von Chlordioxid führt zu einem guten Abbau der Biofilme. Durch chemische Reinigungen wird der Biofilm selbst angegriffen und im Verlauf der Maßnahme entfernt. Anschließend wird, um einer erneuten Vermehrung der Mikroorganismen vorzubeugen, die Leitung desinfiziert. Wenn alle Maßnahmen nicht ausreichen, müssen die befallenen Rohrleitungen erneuert werden. |

Biofilm in der Wasserleitung? – So entfernen Sie ihn!

checknatura.de - Reblu GmbH

Desinfektion und Reinigung von Trinkwassersystemen in Immobilien

Aqua free GmbH

Biofilme im Trinkwassersystem

CARELA GmbH |

|

Legionellen abtöten und vermeiden |

Die Grundlage zur Vermeidung einer Legionellenvermehrung ist die vollständige Beseitigung von Biofilmen in den Rohrleitungen.

Nach der Trinkwasserverordnung liegt der "technisch orientierte Maßnahmenwert" bei 100 KBE (koloniebildende Einheiten) in 100 Milliliter Trinkwasser. Eine Gesundheitsgefährdung besteht dagegen erst ab 10.000 KBE pro 100 Milliliter.

Grenzwert Legionellen: 100KBE/100ml Wasser

Bei Erreichen oder Überschreitung des technisch orientierten Maßnahmenwertes ist der Betreiber einer Trinkwasseranlage zu Folgendem verpflichtet:

• Die Ursachen für die Grenzwertüberschreitung abzuklären. Hierzu gehören insbesondere eine Ortsbesichtigung sowie die Prüfung, ob die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.d.R.T.) eingehalten werden.

• Eine Gefährdungsanalyse durchzuführen bzw. durchführen zu lassen, um eventuelle Mängel an der Trinkwasseranlage sowie Verstöße gegen die a.a.d.R.T. zu identifizieren.

• Anhand der festgestellten Mängel die Maßnahmen durchführen (lassen), die für die Beseitigung der gesundheitlichen Gefährdung erforderlich sind.

• Die ergriffenen Maßnahmen sind dem Gesundheitsamt unverzüglich mitzuteilen.

• Die durchgeführten Maßnahmen müssen dokumentiert und die Aufzeichnungen für zehn Jahren verfügbar gehalten werden.

Die Kosten und Verantwortung für die durchzuführenden Maßnahmen trägt der Betreiber der Trinkwasserinstallation. Dieser hat den Verbraucher gegebenenfalls auch über Einschränkungen bei der Trinkwasserverwendung zu informieren. Wenn der Mieter also nicht über ein Duschverbot oder andere Verwendungseinschränkungen informiert wird, besteht in aller Regel keine Gesundheitsgefahr durch Legionellen im Trinkwasser. |

Maßnahmen

• Spülen des System

• Thermische Desinfektion

• Legionellenschaltung

• Chemische Desinfektion

• Elektrochemische Desinfektion

• Ultraviolette Strahlung

• Ultrafiltration

• Legionellenfilter |

Legionellen abtöten und vermeiden – Der ultimative Ratgeber!

checknatura.de - Reblu GmbH

Desinfektion und Reinigung von Trinkwassersystemen in Immobilien

Aqua free GmbH

Legionellen töten - darauf müssen Sie achten

Reblu GmbH

Legionellen im Trinkwasser

TRIWALA GmbH

Legionellen abtöten und bekämpfen

Schicht GmbH

Kühlwasserkonditionierung

Innowac GmbH |

|

Spülen des Trinkwassersystems

Um eine Legionellenvermehrung zu verhindern fordert die VDI-Richtlinie 6023 (Hygiene in Trinkwasser-Installationen - Anforderungen an Planung, Ausführung, Betrieb und Instandhaltung) legt exakt fest, dass sämtliches in einer Trinkwasser-Installation enthaltene Wasser nach spätestens 72 Stunden ausgetauscht sein muss. Dies gilt laut VDI 6023 für Warm- und Kaltwasser. Wichtig ist dabei: Es müssen alle Entnahmestellen (Wasserhähne, Dusche etc.) gleichzeitig geöffnet sein, um für eine genügend starke Durchströmung der Verteilleitungen zu sorgen.

Ich bin mir sicher, dass das in der Praxis selten bis nie durchgeführt wird.

Wann wie lange sollte gespült werden.

• Ist an einer Entnahmestelle bis zu 72 Stunden (3 Tage) kein Wasser entnommen worden, sollten Sie anschließend für mindestens 72 Sekunden das Wasser laufen lassen.

• Bei 72 Stunden bis sieben Tagen ohne einen Wasserwechsel: Alle Armaturen fünf Minuten lang vollständig öffnen.

• Bei sieben Tage bis vier Wochen Betriebsunterbrechung: „Mechanische Reinigung“ gemäß DVGW-Arbeitsblatt 557 (Spülung mit Wasser-Luft-Gemisch bzw. mit Wasser und mechanischen Hilfsmitteln. Inkrustationen, Ablagerungen und Biofilme werden entfernt. Durchführung durch Fachpersonal.

• Bei mehr als vier Wochen Betriebsunterbrechung: Vollständiger Wasseraustausch in den Leitungen und mikrobiologische Kontrolluntersuchungen durch einen Experten.

• Bei einer Stilllegung von mehr als sechs Monaten muss die Trinkwasser-Installation fachgerecht vom Netz des Wasserversorgers getrennt werden. |

Thermische Desinfektion

Legionellen werden bei einer Temperatur von mehr als 70 °C in kurzer Zeit abgetötet. Bei der thermischen Desinfektion wird daher das gesamte Leitungsnetz inclusive der Entnahmearmaturen für mindestens drei Minuten auf mehr als 70 °C aufgeheizt. Eine ständige Desinfektion mit anschließender Kühlung durch das nachströmende Kaltwasser läßt bei voller Desinfektionsvolumenstromdesinfektion eine sichere legionellenfreie Versorgung von Warmwasserverteilungssystemen zu.. |

. |

Legionellenschaltung |

Die sogenannte Legionellenschaltung (periodische Desinfektion) ist eine thermische

Desinfektion. Dabei wird der Trinkwassererwärmer und das gesamte Warmwasserleitungsnetz einschließlich aller Entnahmearmaturen für mindestens 3

Minuten auf >70 °C erwärmt.

Diese Schaltung ist in den meisten Regelungen vorgesehen und täuschen dadurch eine Wirksamkeit vor, denn es fehlen die ausreichende Temperatur und das Öffnen der aller Entnahmestellen. |

Da dieser Vorgang aber nicht automatisch durchgeführt werden kann, weil alle Auslaufarmaturen

geöffnet werden müssen, ist dieser Programmzusatz

überflüssig. Die Schaltung kann nur bei der richtigen

Durchführung einen Erfolg aufweisen und zeigt bei

bereits kontaminierten Anlagen keine

Wirkung. Außerdem werden Stichleitungen und Anschlüsse,

die nicht durchströmt sind und somit auch nicht erwärmt

werden, nicht desinfiziert. Die Erwärmung

kann eine vorbeugende Maßnahme sein, aber kein sicherer Schutz vor Legionellen und anderen

Bakterien und Viren. Da dieser Vorgang aber nicht automatisch durchgeführt werden kann, weil alle Auslaufarmaturen

geöffnet werden müssen, ist dieser Programmzusatz

überflüssig. Die Schaltung kann nur bei der richtigen

Durchführung einen Erfolg aufweisen und zeigt bei

bereits kontaminierten Anlagen keine

Wirkung. Außerdem werden Stichleitungen und Anschlüsse,

die nicht durchströmt sind und somit auch nicht erwärmt

werden, nicht desinfiziert. Die Erwärmung

kann eine vorbeugende Maßnahme sein, aber kein sicherer Schutz vor Legionellen und anderen

Bakterien und Viren. |

|

Nach neuen

Erkenntnissen kann die sogenannte. "Legionellenschaltung"

(regelmäßiges Hochheizen des Trinkwassererwärmers

und der Leitungen) kontraproduktiv sein. Aktive

Legionellen, die bei Wassertemperaturen unter 50 °C vorhanden sind und sich vermehrt haben, können durch die hohen Temperaturen in eine Art Ruhezustand (VBNC-Zustand [Viable But Non Culturable]) versetzt

werden und überstehen das Hochheizen des Wassers. Außerdem werden die Legionellen

bei jeder Aufheizung unempfindlicher gegen erhöhte Wassertemperaturen.

Sie können sogar resistent gegen hohe Temperaturen werden.

Wodurch eine thermische

Desinfektion unmöglich werden kann.

Eine Legionellenschaltung kann also nur

die Legionellen abtöten, die mit dem Wasser vom Versorger geliefert wird.

Und das ist aber auch nur dann möglich, wenn das Wasser im Trinkwassererwärmer (Speicher) ständig auf ≥ 60 °C (neuerdings über 50 °C) erwärmt wird. Danach kann die Temperatur des erwärmte

Trinkwassers abgesenkt werden (zentraler Verbrühschutz).

Probenahme - Temperaturmessung |

|

Auszug

vom UBA:

Legionellenschaltungen

Sogenannte "Legionellenschaltungen" sollen das Legionellenwachstum

kontrollieren, indem der Warmwasservorrat periodisch (z. B. einmal

täglich) auf mehr als 60 °C aufgeheizt wird. In den Zwischenzeiten

kühlt das Wasser durch Wärmeverlust und Wärmeentnahme

wieder auf die niedrigere Betriebstemperatur ab.

Das UBA hält derartige Anlagen nicht für geeignet, eine

effektive Konzentrationsminderung der Legionellen sicherzustellen.

Grundsätzlich ist zwischen dem Verhindern des Wachstums (ab

55-60 °C) und dem Abtöten bereits vorhandener Legionellenbesiedlungen

zu unterscheiden: Letzteres erfordert mindestens 70 °C. Sollte

sich in dem Warmwassersystem bei niedrigen Betriebstemperaturen

die Legionellenkonzentration gesundheitlich bedenklich erhöht

haben, so würde bei einer Temperatur von 60 °C lediglich

die Vermehrungsrate für einen kurzen Zeitraum reduziert,

die Konzentration der vitalen Legionellen jedoch kaum vermindert

werden. In der Abkühlphase könnten sich diese Zellen

dann weiter vermehren. Erst mit einer Erhöhung der Temperatur

auf 70 °C im gesamten Warmwassersystem kann eine thermische

Desinfektion, d.h. eine Abtötung vitaler Legionellen, sicher

erreicht werden. Temperaturen über 60 °C sind jedoch

für „Legionellenschaltungen“ technisch nicht

sicherzustellen, da durch eine häufige Erhöhung über

60° die Installationsmaterialien zu sehr in Mitleidenschaft

gezogen würde. Quelle: Umweltbundesamt |

Legionellen sind normalerweise eine fakultativ human-pathogene Spezies,

die nur unter bestimmten Voraussetzungen krankheitserregend sind. Ihre Human-Pathogenität erhalten sie

nur, wenn die Vermehrungsbedingungen (Temperaturen

> 25 °C, Stagnation des Wassers, Biofilme) ideal sind. |

|

VBNC-Zustand

(viable but nonculturable) - Zitate:

- Nach einer kurzen Inkubationszeit von nur 6

- 48 Stunden treten grippeähnliche Symptome (Pontiac-Fieber)

auf. Obwohl die Patienten Antikörper gegen L. pneumophila

aufweisen, konnten bislang keine Bakterien isoliert werden. Grund

hierfür könnten Legionellen sein, die sich im so genannten

VBNC-Stadium (viable but not culturable) befinden [Steinert et

al., 2002].

Zudem können Legionellen die sich in einem

physiologisch inaktiven Stadium befinden (VBNC), durch die Kokultivierung

mit Acanthamoeba castellanii wieder belebt werden [Steinert et

al., 1997].

Der VBNC-Zustand kann durch Stress (z. B.:

Temperatur, Nahrungsangebot etc.) hervorgerufen werden, wobei

die Bakterien in eine Art Ruhezustand (z. B.: verminderter Stoffwechsel)

übergehen (z. B.: Oliver 2005). In einem anderen Experiment

wurde untersucht, ob sich die beiden Stämme (DSM 50071 und

SG81) in einem anderen Trinkwasser (Hausinstallation Duisburg-Rheinhausen,

ähnliche Chlorkonzentration von ca. 0,01 mg/l, aber nur ca.

8 µg/l Kupfer) nach 1 Tag noch anhand von Kultivierungsverfahren

nachweisen lassen würden. Vergleichend dazu wurde auch das

Trinkwasser der Universität Duisburg-Essen (Labor U123) untersucht.

In dem Trinkwasser des Labors (Labor U123) waren beide Stämme

nicht mehr nachweisbar, in dem anderen Wasser (Hausinstallation

Duisburg-Rheinhausen) noch ca. 103 KBE/ml. Nach einem Tag in Nährlösung

konnte der mucoide Stamm auch in dem Trinkwasser des Labors wieder

nachgewiesen werden. Die Inaktivierung von P. aeruginosa könnte

somit abhängig von den Inhaltstoffen (z. B. Kupfer) im Wasser

der jeweiligen Hausinstallation sein [Daniel Bressler 2008].

Ein Aspekt dabei ist das Trinkwasser. Hierbei

zeigte sich eine inaktivierende Wirkung von Kupfer auf P. aeruginosa.

Diese inaktivierende Wirkung ist ein interessanter Forschungsaspekt,

da sich hier die Frage stellt, ob die Bakterien abgetötet

werden oder nur in einen VBNC-Zustand übergehen. Im VBNC-Zustand

wären sie für die Nachweisverfahren mittels Kultivierung

nicht zugänglich, stellten aber weiter eine potentielle Gefahr

im Trinkwasser da. In diesem Bereich wurden bereits Untersuchungen

(Masterarbeit Dwidjosiswojo 2008) am Biofilm Centre durchgeführt

[Daniel Bressler 2008]. |

|

Chemische Desinfektion

Eine Desinfektion kann auch mit Chemikalien durchgeführt werden. Dabei ist sicher zu stellen, dass kein Wasser als Trinkwasser entnommen wird, sofern es sich nicht um trinkwasserkonforme Chemikalien handelt. Unter den gemäß deutscher Trinkwasserverordnung zugelassenen Desinfektionsmitteln wird oft Chlordioxid eingesetzt. Eine nachhaltige Desinfektion wird dadurch jedoch nicht erreicht, da der Biofilm in den Leitungen durch die nach der Trinkwasserverordnung erlaubten Zugaben nicht abgebaut wird. Stoßchlorungen führten ebenfalls nicht zu dem gewünschten Erfolg. |

Permanente chemische Desinfektion

IllusionFACTORY KG |

Elektrochemische Desinfektion

Neuere Verfahren nutzen die Oxidationskraft des Wassers selbst durch Aufspaltung der Moleküle durch die Elektrodiaphragmalyse. Unter Zuführung von geringen Mengen Kochsalz entstehen Oxidantien, die eine hohe keimabtötende Wirkung haben, und auch Biofilme nachhaltig eliminieren. Dabei ist auf pH-Neutralität zu achten, da sonst evtl. Rohrkorrosion im Trinkwassersystem entstehen kann. |

Elektrochemische Desinfektion – Stand der Technik und Tendenzen

Henry Bergmann, Elsevier BV |

|

Ultraviolette Strahlung

Die UVC-Desinfektion ist eine umweltfreundliche, chemiefreie und hocheffiziente Methode, um Mikroorganismen (Bakterien, Viren, Keime) Bedrohungen zu beseitigen. Sie basiert auf der Wirkung von ultraviolettem Licht im Wellenlängenbereich von 200 bis 280 Nanometern. Diese Strahlung dringt in die DNA oder RNA von Mikroorganismen ein und zerstört deren genetische Struktur. Dadurch werden sie unschädlich gemacht und können sich nicht mehr vermehren. Die Methode ist rein physikalisch und kommt ohne den Einsatz von Chemikalien aus. Besonders gefährliche Krankheitserreger (E. coli, Legionellen und bestimmte Viren) werden dabei effektiv abgetötet.

Die UVC-Desinfektion bietet zahlreiche Vorteile, die sie sowohl für private Haushalte als auch für gewerbliche und öffentliche Einrichtungen attraktiv machen:

• Rückstandsfreie Desinfektion: Da keine Chemikalien verwendet werden, bleiben keine Rückstände im Wasser zurück.

• Hocheffiziente Keimreduktion: UVC-Desinfektion kann bis zu 99,99 % der Keime im Trinkwasser eliminieren.

• Nachhaltigkeit: Der Energieverbrauch ist gering, was die Methode auch aus ökologischer Sicht interessant macht.

• Schnelligkeit: Die Desinfektion erfolgt in Echtzeit, sodass keine Wartezeit entsteht. |

PURION UVC Desinfektionsanlagen

UV Concept GmbH |

Ultrafiltration

Die Module bestehen aus gebündelten, an beiden Enden in Hüllrohre eingegossene schlauchförmige Ultrafiltrations-Membranen. Die Rückhalterate der Membran beträgt 0,02 µm. Alles was größer ist wird dem Wasser entzogen. Durch die Art des Gesamtaufbaus des Moduls fließt das Rohwasser in die Membranen ein. Um die Trennwirkung zu erreichen wird der gerade Durchfluß hydraulisch oder elektromechanisch (je nach System) gesperrt und das Wasser durch die Wandung der Membran-Kapillare nach außen geleitet. Durch das umgebende Hüllrohr des Moduls wird das Reinwasser aufgefangen und als absolut bakterienfreies und virenarmes Wasser durch den seitlichen Anschluß zum Versorgungssystem geleitet. Die Reinigungsintervalle sind belastungsabhängig geregelt. |

Ultrafiltration

Herco Wassertechnik GmbH |

| Legionellenfilter |

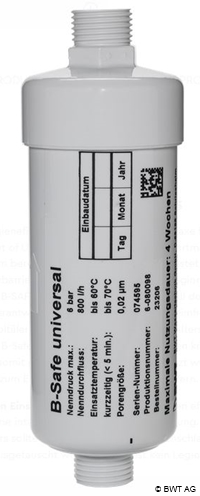

Legionellen Sicherheitsfilter

B-Safe universal

Quelle: BWT Aktiengesellschaft |

|

Viele Trinkwasserinstallationen sind nicht fachgerecht gebaut bzw. werden nicht richtig betrieben. Um auf Nummer "Sicher" zu gehen, kann eine zuverlässige Schutzbarriere gegen Infektionen durch Legionellen oder andere Bakterien und Protozoen geschaffen werden. Hier bieten sich Filter (zentral und/oder an der Armatur) an, die überall dort eingesetzt werden können, wo man sich nicht sicher ist, ob das Wasser legionellen- und keimfrei ist. Hierzu gehören z. B. Wohngebäude, in denen die Bewohner eine geringe Risokoschwelle haben. Aber dort, wo besonders geschwächte und dadurch gefährdete Menschen geschützt werden müssen, bieten sich die Filter an. Hierzu gehören die Bewohner bzw. Patienten und das Personal z. B. in Krankenhäusern, Kurhäusern, Reha-Zentren, Alters- oder Pflegeheimen.

So kann z. B. der B-SAFE Hygienefilter als ergänzende Prophylaxe für ein konsequentes Hygienemanagement an der Armatur eingesetzt werden. Aber auch als eine Sofortmaßnahme, wenn das Wasserverteilungssystem bereits kontaminiert ist, gewährleistet der Filter eine gewisse Sicherheit.

Ein effizienter Betrieb der B-SAFE Hygienefilter ist nur in intakten, nicht korrodierten Trinkwasserinstallationen möglich. Vor der Erstinstallation eines B-SAFE Hygienefilters sollte aber der nachgeschaltete Duschschlauch und die Handbrause gegen neue Produkte ausgetauscht werden, da sonst kein Legionellenschutz gewährleistet werden kann.

Einen hohen Schutz vor einer Legionellen-Infektion, die durch Einatmen legionellenhaltiger Aerosole auftreten kann, wird durch eine Dead-End-Hohlfaser-Mikrofiltrationsmembran mit Porengrössen von 0,02 µm erreicht. Der Filtrationsprozess erfolgt im Dead-End Verfahren ohne Rückspülung. Durch einen eingebauten Rückflussverhinderer wird eine Rückverkeimung des Trinkwassersystem weitgehend verhindert. Ein im B-SAFE-universal Filter eingebaute Vorfilter entfernt Sand, Rost-, Kalkpartikel, Biofilmbruchstücke und andere Trübstoffe aus dem Wasser.

Der B-SAFE Hygienefilter besteht aus einem Vorfilter; Dead-End-Hohlfaser-Mikrofiltrationsmembran; Rückflussverhinderer. Der B-SAFE Universal ist ein Hygienefilter, der zwischen Sanitärarmatur und Dusche eingebaut wird. |

|

Legionellen Sicherheitsfilter - BWT AG

Legionellenfilter Hahn und Dusche - Aqua free GmbH

Wasserfilter gegen Legionellen - Reblu GmbH

Sofortiger Schutz vor Legionellen - Sanquell GmbH |

|

|

Immunität |

Mit einem starken Immunsystem kann uns nicht viel passieren. Denn Krankheiten können immer nur dann entstehen, wenn das körpereigene Abwehrsystem Schwachstellen aufweist.

Die Immunabwehr funktioniert in drei Stufen.

Bei der Stufe 1 sind die anatomischen Barrieren, dazu gehören unsere Haut und alle Schleimhäute, gewissermaßen der Schutzschild des Körpers. In unserem Atemwegen sowie in unserem Magen-Darm-System befinden sich überall Schleimhäute mit Flimmerhärchen, die beim Eindringen von Erregern einen Schleimfilm, ein Sekret oder eine Flüssigkeit bilden, um die Erreger heraus zu transportieren. Gelangen die Erreger dennoch in unser Körperinneres.

Bei der Stufe 2 greift, die sog. unspezifische Immunabwehr. Dies geschieht insbesondere dann, wenn die Barrieren der Haut und der Schleimhäute, auch und ganz besonders im Darm beschädigt sind und in unsere Blutbahnen gelangen.

Bei der Stufe 3 kommen unsere Fresszellen und weißen Blutkörperchen zum Einsatz, um die schädlichen, körperfremden Stoffe und Erreger zu eliminieren. Die Fresszellen sind in unserem Lymphsystem enthalten, wozu auch die Mandeln und Polypen sowie die Milz gehören. Wenn auch hier die Bekämpfung der Viren, Bakterien und körperfeindlichen Erreger nicht gelingen konnte, dann greift die dritte Stufe, die sog. spezifische Immunabwehr, bestehend aus den Lymphozyten im Knochenmark.

Wie man das Immunsystem stärken kann wird leidlich gestritten. Aus ganzheitlicher und naturheilkundlicher Sicht, sind es nicht Bakterien, Viren oder sonstige Krankheitserreger, die krank machen. Es ist hingegen ein schwaches oder anderweitig aus seinem Gleichgewicht geratenes Immunsystem, das nicht mehr in der Lage ist, den Körper umfassend zu schützen. Erst jetzt können Krankheitserreger oder auch Krebszellen Oberhand gewinnen und krank machen. Ein schwaches Immunsystem kann glücklicherweise fast immer wieder gestärkt oder reguliert werden.

Interessant ist, dass es aus Sicht der Schulmedizin offiziell nur eine einzige Maßnahme geben soll, die in der Lage ist, das Immunsystem zu stärken. Das Zauberwort ist hier "Impfungen".

Zur Stärkung des Immunsystems gehören drei Schritte:

• Das Immunsystem nicht vorsätzlich schwächen

• Das Immunsystem entlasten (besonders in Zeiten grassierender Infekte)

• Das Immunsystem stärken mit der richtigen Ernährung, Nahrungsergänzungsmitteln, Vitalstoffen, ausgewählten Hausmitteln

Neben der richtigen Ernährung gibt es noch viele Möglichkeiten, die das Immunsystem stärken ko¨nnen. Dazu ist ein gesunder Lebensstil besonders wichtig.

• Ansteckungsrisiko reduzieren (Regelma¨ßiges Ha¨ndewaschen, Ha¨ndedesinfektionsmittel Mund- und Nasenschutz).

• Raumklima (Trockene Raumluft vermeiden, u¨berheizte Ra¨ume vermeiden, Schleimha¨ute befeuchten)

• Abwehrkiller meiden (alkoholische Getra¨nke, große Mengen Coffein, nicht Rauchen)

• Wenig Stress und viel Schlaf

• Darmgesundheit

• Sonne tanken

• Bewegung/Ausdauertraining

• Wechselduschen und Saunaga¨nge

• Grippeschutzimpfung (älteren Menschen

ab 60 Jahren, Schwangere, Menschen mit chronischen Erkrankungen) |

Das Immunsystem natürlich stärken

St. Leonhards Akademie gGmbH

So können Sie Ihr Immunsystem stärken

Hohenzollern Apotheke

So stärken Sie Ihr Immunsystem

Carina Rehberg, Zentrum der Gesundheit - Neosmart Consulting AG |

Künstliche Intelligenz soll die Tricks der Legionellen aufdecken |

Die meisten gesunden Menschen mit einem starken Immunsystem halten den Legionellen stand. Menschen mit geschwächter Immunabwehr sollten jedoch unbedingt den Kontakt mit diesem Erreger vermeiden. Für immungeschwächte und ältere Menschen sind die stäbchenförmigen Bakterien eine Gefahr.

"Bei der Behandlung der Legionärskrankheit gibt es noch viel Optimierungsbedarf“, sagt Professor Dr. Dominik Heider von der Philipps-Universität Marburg.

In einem Forschungsprojekts stehen die sogenannten Virulenzfaktoren der Bakterien. Sie sind es, die die krank machende Wirkung der Bakterien bestimmen und sie entscheiden darüber, wie gut es dem Erreger gelingt, in den Wirtskörper einzudringen und dort zu überleben. Legionellen gehen dabei besonders effektiv und trickreich vor. Als intrazelluläre Bakterien befallen sie ausgerechnet jene Zellen des menschlichen Abwehrsystems, die sie eigentlich unschädlich machen sollten. So sind sie vor deren Angriffen geschützt und können sich zugleich im Inneren der Zellen ungestört vermehren. Legionellen haben im Laufe der Koevolution mit ihren Wirten mehr als 300 solcher Virulenzfaktoren entwickelt, oftmals indem sie Genabschnitte des Wirts in ihr eigenes Genom übernommen haben. Dies macht es ihnen möglich, lebenswichtige Wirtszellfunktionen zu manipulieren und für sich zu nutzen.

Der Bioinformatiker Heider und sein Team bauen eine Datenbank mit allen bekannten Virulenzfaktoren der insgesamt mehr als 60 Arten von Legionellen auf. "Hintergrund ist, dass die verschiedenen Legionellenstämme über jeweils unterschiedliche Strategien verfügen", erklärt Heider. Mithilfe der Datensammlung trainieren die Forschenden ein auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierendes Diagnosetool. "Dies soll künftig genau bestimmen können, mit welchem Legionellenstamm ein bestimmter Patient oder eine bestimmte Patientin infiziert ist und welche Virulenzfaktoren mit welcher Funktion gerade aktiv sind", so Heider.

Quelle: Prof. Dr. Dominik Heider |

| Künstliche Intelligenz soll Tricks der Legionellen aufdecken

Prof. Dr. Dominik Heider, Philipps-Universität Marburg |

--------------------------------------------- |

Hier einige Informationen zum Thema "Legionellen"

Gesamte Rechtsvorschrift für Trinkwasserverordnung, neueste Fassung

Große

Trinkwasseranlagen anfälliger für Legionellen

Wissenschaft misst Legionellenwachstum genauer denn je

Barbara Borer, Geberit International AG, Schweiz |

|

| |

|

| |

|

|

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| ein

Biofilm in den Trinkwasserleitungen ist ein guter Nährboden

für Mikroorganismen |

| |

|

| Hinweis!

Schutzrechtsverletzung: Falls Sie

meinen, dass von meiner Website aus Ihre Schutzrechte verletzt werden,

bitte ich Sie, zur Vermeidung eines unnötigen Rechtsstreites, mich

umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit zügig

Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Das zeitaufwändigere

Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung einer für den Diensteanbieter

kostenpflichtigen Abmahnung entspricht nicht dessen wirklichen oder

mutmaßlichen Willen. Die Kostennote einer anwaltlichen

Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit mir wird daher im Sinne

der Schadensminderungspflicht als unbegründet zurückgewiesen. |