Integrierte Photovoltaik

Geschichte

der Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Solartechnik |

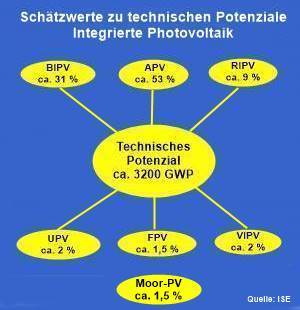

Die Integrierte Photovoltaik (IPV - integrated photovoltaics), z. B. die Gebäudeintegrierte Photoviltaik (GiPV) bzw. Bauwerkintegrierte Photovoltaik (building-integrated photovoltaics), ist mehr als nur ein Stromlieferant. Sie ist der am stärksten wachsende Bereich für Photovoltaik. Sie befasst sich mit der architektonischen, bauphysikalischen und konstruktiven Einbindung von PV-Elementen in die gesamte Gebäudehülle und anderen Anwendungsfeldern.

Die Integrierte Photovoltaik ist ein wichtiger Teil der Energiewende. Um diese zu erreichen, muss z. B. die derzeit installierte Fläche um das 6- bis 8-fache erhöht werden.

Das Spektrum erstreckt sich auf 7 Anwendungsfelder |

Anwendungsvarianten von Photovoltaik

Bei der Planung von Photovoltaik-Anlagen unterscheidet man, ob es sich um eine Installation im urbanen Bezug, also auf bereits versiegelten Flächen, auf Gebäuden oder im Stadtraum oder um Freiflächenanlagen (PV FFA) auf unversiegelten Flächen im ländlichen Raum, teilweise auch im urbanen Raum, handelt.

.

Zu den PV-Anwendungen auf versiegelten Flächen zählt vor allem die Nutzung im Gebäudebereich (BIPV), wobei man zwischen Dach-, Fassaden-, Balkon-PV unterscheidet. Zur urbanen PV (UPV) gehören viele weitere PV-Integrationsmöglichkeiten innerhalb des Stadtraumes, welche außerhalb eines Gebäudebereichs stehen. Hierzu zählt vor allem Parkplatz-PV sowie die Integration in Stadtmobiliar (Bushaltestellen, Straßenlaternen und Überdachungen oder Unterstände). Bei einer PV-Nutzung im Zusammenhang mit Verkehrswegen (RIPV) sind vor allem Lärmschutzwände oder Überdachungen von Autobahnen gemeint, aber auch direkt in den Verkehrsweg integrierte Systeme (z. B. Schienen-PV).

Zu den PV-Anwendungen auf unversiegelten Flächen steht vor allen Dingen vor allem die Agri-PV (APV) im Vordergrund. Typische Anwendungen sind hier beispielsweise Weidezäune aus senkrecht montierten, bifazialen Modulen sowie PV-Überdachungen von Äckern, Beeten oder Obstplantagen. Zu den Freiflächen-Anlagen (FFA) zählen unterschiedliche Systeme, welche zumeist auf sog. benachteiligten Flächen stehen (u. a. Brachland, Konversionsflächen, Deponien, Autobahnrandstreifen oder Moorgebiete (Moor-PV]), sofern Kriterien des Naturschutzes dem nicht entgegenstehen. Der Haupteinsatzort für schwimmende PV (FPV) sind geflutete Tagebauflächen sowie Kies- und Stauseen, aber auch andere stehende Gewässer ohne Schifffahrt und ohne Landschaftsbild- oder Freizeitcharakter.

• Bauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV)

Hier handelt es sich um die architektonische Integration von PV- Modulen in Dächer, Fassaden und weitere Gebäudeteile. Sie produzieren nicht einfach nur Strom, sondern übernehmen zusätzliche Funktionen wie Wind- und Wetterschutz sowie Wärmedämmung. Eine besondere Rolle spielt die BIPV an denkmalgeschützten Häusern, bei denen oft die Nutzung der Photovoltaik nicht genehmigt wird.

• Agri-Photovoltaik (APV)

Das Verfahren wird auch Agrophotovoltaik genannt. Hier werden, statt ertragsärmere Flächen rein für die Aufständerung von PV-Anlagen zu belegen, landwirtschaftliche Flächen einfach doppelt genutzt (für die Lebensmittel- und Stromproduktion). Was im Ackerbau begann, hält mittlerweile sogar im Obstbau Einzug. Agri-PV hat sich in fast allen Regionen der Welt verbreitet.

• Verkehrswege-Photovoltaik (RIPV)

Hier werden PV-Module in Straßen- und Schienen-Verkehrsflächen sowie Lärmschutzwänden intigriert. Dazu gehören auch Fußwege, Plätze, Radwege und Seitenstreifen. Natürlich sind hier die Anforderungen an die Modulflächen besonders hoch. Sie müssen mechanisch belastbar, rutschfest und lärmschluckend sein. Ein weiterer Kostenfaktor ist der erhöhte Aufwand für die Reinigung und Wartung.

• Urbane Photovoltaik (UPV)

In der Stadt der Zukunft könnten große PV-Installationen bereits versiegelte Flächen angenehmer gestalten. Parkplätze, Haltestellen, Tankstellen, Ladestationen für E-Autos usw. würden nachts beleuchtet und tagsüber beschattet. Bei ansprechend gestalteten Systemen entstünden attraktive Plätze und Straßenlandschaften.

• Fahrzeugintegrierte Photovoltaik (VIPV)

Die Einbindung von PV-Modulen in E-Fahrzeuge ersetzen zugleich Bauteile wie das Dach oder die Motorhaube, erhöhen die Reichweite und verbessern die CO2-Bilanz. Einsatzorte sind neben dem Pkw und Lkw auch Wohnwagen und Wohnmobile, Lastenfahrräder, Straßenbahnen, Busse und Züge sowie Schiffe, Flugzeuge und Drohnen.

• Schwimmende Photovoltaik (FPV)

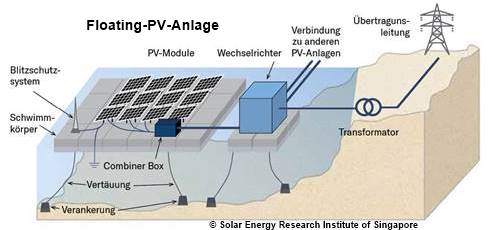

Bei Floating Photovoltaics werden die Module auf Gewässerflächen an Schwimmkörpern angebracht und am Ufer oder dem Gewässergrund verankert. Das kühlende Wasser sorgt für höhere Erträge als die konventionellen Freiflächenanlagen. In Deutschland kämen geflutete Tagebauflächen, manche Kies- und Stauseen sowie künstliche Seen in Betracht.

Quelle: ISE

Die Integrierte Photovoltaik ist sehr aufwändig, aber bei näherer Betrachtung lohnt sich die Investition dennoch.

Das Fraunhofer ISE listet vier Chancen auf:

- Bei der Integration beansprucht die PV-Technologie keine neuen Flächen, sondern spart sogar oft die Kosten für die Bereitstellung der Flächen ein. Damit werden Flächennutzungskonflikte vermieden.

- Ein großes Problem für die heimische Modulherstellung ist die konkurrenzlos billige Massenware aus Fernost. Integrierte Fotovoltaik dagegen erfordert individuelle Lösungen, was sich positiv auf die lokale Produktion auswirkt.

- Statt auf eine fertige Konstruktion erfolgt die Montage direkt auf die Unterkonstruktion. Dies reduziert den Materialverbrauch von vorneherein. Bei Bauwerken und Fahrzeugen wirken viele Modulabdeckungen wie eine Schutzhülle, bei städtebaulichen Projekten als Schattenspender oder Lärmbarriere.

- Ein System, das seine Energie direkt an der Verbrauchsstelle erzeugt, kann zumindest teilweise auf Strom aus dem öffentlichen Netz verzichten. Bei immer noch weiter steigendem Energiehunger durch E-Fahrzeuge, Klimageräte & Co. kann integrierte PV die Gefahr der Netzüberlastung reduzieren.

Anwendungsfelder integrierter Photovoltaik

Dr. Harry Wirth, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE

Integrierte Photovoltaik: Eine Chance für die Energiewende

Solar-Ratgeber - Anondi GmbH

Bei der Bauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV) handelt es sich um die architektonische Integration von PV- Modulen in Dächer, Fassaden und weitere Gebäudeteile. Sie produzieren nicht nur Strom, sondern übernehmen zusätzliche Funktionen wie Wind- und Wetterschutz sowie Wärmedämmung. Eine besondere Rolle spielt die BIPV an denkmalgeschützten Häusern, bei denen oft die Nutzung der Photovoltaik nicht genehmigt wird. Hier werden neuerdings Solardachziegel einsetzt, die statt normale Dachziegel eingesetzt werden.

Die BIPV-Anlagen müssen eine ganze Reihe von Anforderungen erfüllen, damit die Sicherheit und der Gebäudekomfort auch bestehen bleiben. Zu diesen Anforderungen zählen:

• wärme- und schalldämmende Eigenschaften

• Schutz vor dem Wetter

• Schutz vor einfallendem störendem Sonnenlicht

• gute Klimatisierung des Gebäudes

• Belichtung und Sichtschutz müssen gewährleistet sein

• Bauteile müssen einbruchssicher sein

• eine ansprechende Kombination in das Gebäude

• ein gewisser ästhetischer Anspruch am Design

Da diese Anforderungen sehr umfangreich sind, müssen die Bauelemente mit speziellen Montagesystemen befestigt werden, damit sie Wind und Wetter standhalten und bei Beschädigungen nicht brechen oder herabfallen und Personen gefährden. Im Einzelfall kann eine bauaufsichtliche Überprüfung der Solarmodule notwendig werden. Diese enrtfällt, wenn sie über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) verfügen.

Bauwerkintegrierte Photovoltaik

Dr. Tilmann Kuhn, ISE

Gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV) - Einsatz, Anforderungen, Preise

Anna Vöpel, gruenes.haus

BIPV - Gebäudeintegrierte Photovoltaik und ihr Einsatz

SOLARWATT GmbH

Bei der Indach-Photovoltaik bzw. dachintegrierten Photovoltaik, ein Teilgebiet der gebäudeintegrierten PV-Anlagen (BIPV [Building-integrated photovoltaics]), sind die Module ein Teil der Gebäudehülle. Es werden kaum bis keine Dachziegel mehr benötigt und eignet sich für Dächer mit 20° - 50° Dachneigung. Durch ein unten liegende Wannensystem kann kein Wasser oder Schnee ins Dach eindringen. Auch hohe Schneelasten im Winter spielen keine Rolle.

Dachfenster von VELUX lassen sich in die PV-Fläche integrieren. Die Kosten für die Handwerksleistungen (Dachdecker) reduzieren sich stark. Das System bieten sich auch besonders an, wenn Dachsanierungen notwendig sind.

Neben einem bewährten Indach-Photovoltaiksystem gibt es das Enphase Energy System, das aus Mikro-Wechselrichtern, einem Batteriespeicher und einer passenden Software besteht. Damit kann eigenen Strom erzeugt, genutzt, gespeichert und verkauft werden. Und das geht natürlich mithilfe einer intelligenten Smartphone-App.

|

|

Aufdach-PV-Anlage - Indach-PV-Anlage

Quelle: Schaarschmidt Dach und Solartechnik GmbH

Dachintegrierte Photovoltaik (Indach-Photovoltaik)

Schaarschmidt Dach und Solartechnik GmbH

Beispiel einer Dachsanierung

Bei einer Dachneudeckung und einer Solarmodulmontage entfernen die Dachdecker die alte Dachdeckung und Lattung des Hauses bis auf die Aufdachdämmung. Nach dem Verlegen von Konterlatten der Sortierklasse S10 wurde die Traglattung (30/50) verlegt. Danach werden "Tegalit"-Dachsteine auf dem Dach verlegt und mit den auf das Braas Indach-System PV Indax abgestimmten Sturm-Clips gegen Windsog gesichert. Die Ortgangsteine und die Pultsteine werden fachgerecht auf der Traglattung befestigt.

|

Das Braas Indach-System PV Indax ist auf die perfekte Integration von hochwertigen kristallinen PV Modulen in Dächer mit allen gängigen Dachpfannen ausgelegt. Das System übernimmt dabei die Schutzfunktion der Dachdeckung, bietet eine exzellente Optik und produziert darüber hinaus Solarstrom. Alle für die Verwendung als PV Indach-System relevanten Anforderungen hinsichtlich Brandschutz, Regensicherheit und Hinterlüftung erfüllt dieses System ohne Probleme. Die verwendeten monokristallinen Module weisen eine positive Leistungstoleranz auf und überzeugen durch eine sehr hohe Belastbarkeit. Das System besteht neben den PV Modulen aus einem Eindeckrahmen Grundset für den Einbau von 2 Modulen übereinander und 2 Modulen nebeneinander. Es kann sowohl in horizontaler als auch vertikaler Richtung erweitert werden. Hierfür werden entsprechende Erweiterungs-Sets (horizontal/ vertikal) angeboten. |

Braas Indach-System PV Indax |

Wenn die Indach-PV-Anlage bei der Hausplanung berücksichtigt wird, entstehen bei der Installation der Indach-Anlage keine höheren Mehrkosten für die Dachabdeckung. Deswegen eignet sie sich besonders gut für Neubauten und Dachsanierungen. Vorteile: Nachteile: |

Das Arres Indach Solarsystem

Solarmarkt GmbH

Indach-Photovoltaik: der große Ratgeber - 2023

Jens Burkhardt, Echtsolar

Indach-Photovoltaik: PV-Anlage als Dacheindeckung

Kai Janßen, grüneshaus - Malgorzata Danecka

Photovoltaik-Dach ohne Ziegel: Möglichkeiten und Vor- und Nachteile

Kai Janßen, grüneshaus - Malgorzata Danecka

Mira Barthelmann, Jens Kuhn, BR - ARD

Institut für Schadenverhütung und Schadenforschung der öffentlichen Versicherer e.V. (IFS)

![]() Bei der Montage von PV-Module in Verbindung mit bzw. an Holz- und Kunststoffteilen muss unbedingt dessen Zündtemperatur beachtet werden.

Bei der Montage von PV-Module in Verbindung mit bzw. an Holz- und Kunststoffteilen muss unbedingt dessen Zündtemperatur beachtet werden.

Das CREATON PV-AUTARQ System wird von dem Steildachanbieter Creaton und dem Produzent von solaren Dachelementen Autarq angeboten. Die Solardachziegel können auch im Verbund oder im Austausch gegen die Originalziegel verbaut werden. Aufgrund des modularen Systems können Anordnung und Größe der Solarfelder flexibel an das Dach angepasst werden. Das System ist modular aufgebaut und so auch für komplexere Dachflächen perfekt passend.

|

Patent des Monats Juni 2023

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen

AUTARQ - Climate-Tech-Unternehmen

Autarq GmbH

CREATON PV-AUTARQ

.Autarq GmbH, CREATON GmbH

![]() Bei der Montage von PV-Module in Verbindung mit bzw. an Holz- und Kunststoffteilen muss unbedingt dessen Zündtemperatur beachtet werden.

Bei der Montage von PV-Module in Verbindung mit bzw. an Holz- und Kunststoffteilen muss unbedingt dessen Zündtemperatur beachtet werden.

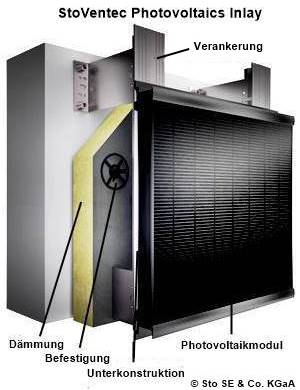

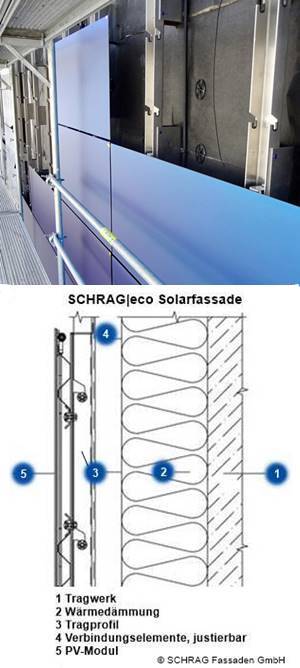

Photovoltaik-Fassaden werden entweder in die Fassade integriert oder mithilfe eines Montagesystems vor der Hauswand montiert. Es handelt es sich um gebäudeintegrierte PV-Anlagen (BIPV [Building-integrated photovoltaics]). In diesem Fall wird die PV-Anlage nicht an der Fassade befestigt, sondern in diese integriert. Die PV-Module bilden (mindestens zum Teil) die Fassade selbst.

Es ist aber auch möglich, ein Ein- oder Mehrfamilienhaus nachträglich mit einer Photovoltaik-Fassade auszustatten, für eine separate Solaranlage oder um eine bestehende PV-Anlage zu erweitern. Die Solarmodule der Photovoltaikanlage werden dann nicht in die Fassade integriert, sondern mithilfe einer Metallkonstruktion (Vorhangfassade) vor der Hauswand angebracht. Je nachdem, welche Solarmodule dabei zum Einsatz kommen, muss ggf. ein gewisser Abstand zur Hauswand eingehalten werden, damit eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.

|

|

Vorteile kann die Integration von PV in die Ost-, West- und Südfassaden aufweisen. So wird der Tagesverlauf der Sonne, beginnend bei Sonnenaufgang im Osten bis Sonnenuntergang im Westen, und somit die auf die Fassade einstrahlende Energie bestmöglich genutzt. Aufgrund der unterschiedlichenNeigung zur Sonne von dach- und fassadenintegrierten PV-Modulen werden an der Fassade rund 30 % geringere Energieerträge als auf dem Dach erzielt. Allerdings liegt ein wesentlicher Vorteil darin, dass der monatlich erwirtschaftete Energieertrag besser zum tatsächlichen Bedarf im jahreszeitlichen Verlauf passt, weil durch die flacher stehende Sonne besonders in den kühleren Monaten an der Fassade mehr Energie erzeugt wird als auf dem Dach. |

StoVentec Photovoltaics Inlay |

|

|

Fassade für Photovoltaikanlage nutzen

SOLARWATT GmbH

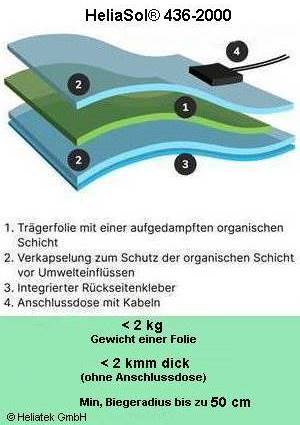

Solarfolie

Oft ist es schwierig, eine paasnede Solarlösung zu finden. Viele Flächen an Gebäuden sind nicht nutzbar. So haben Dächer eine geringe statische Tragfähigkeit, runde Dachformen, Fassaden, gewölbte Flächen oder Untergrundmaterialien, die nicht durchdrungen werden dürfen. Um diese Flächen für die Erzeugung von Solarstrom zu nutzen, hat die Heliatek GmbH eine innovative Solartechnologie entwickelt, die dieses Potenzial zu erschließen.

Hier handelt es sich um ein weltweit erstes OPV Produkt "HeliaSol®", das vom TÜV Rheinland nach IEC 61215 in Verbindung mit der IEC 61730 zertifiziert wurde. Das Ziel ist, jedes Gebäude zu einem Null-Energie-Gebäude zu machen, das sich selbst mit sauberer Energie versorgt. |

|

HeliaSol® – Die innovative Solarfolie |

|

|

Ein Balkonkraftwerk bzw. eine Mini-PV-Anlage (auch "Stecker-Solar-Gerät", "Guerilla-PV-Anlage* oder "Plug-and Play"-Photovoltaikanlage genannt) speist den Strom direkt ins Stromnetz des Hauses bzw. der Wohnung ein, wo er dann von den angeschlossenen und eingeschalteten Elektrogeräten verbraucht wird. Wichtig ist, dass z. B. der vorhandene Stromzähler (Bezugszähler) nicht rückwärts laufen darf, falls der Eigenverbrauch zu gering ist. |

Obwohl die Hersteller damit werben, dass jeder seinen eigenen Strom erzeugen kann, warnt der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE) vor den Risiken. Hier hat aber das europäische Parlament unlängst den "Entschließungsantrag zur Strom- und Wärmeerzeugung in kleinem und kleinstem Maßstab" herausgegeben, der sich mit der dezentralen Energiewende beschäftigt. Dieses Dokument umfasst, neben den Mini-Heizkraftwerken, auch Kleinstanlagen im Bereich der Photovoltaik. Die EU fördert dadurch das Potential der Kleinstanlagen und hat somit ihr Potential erkannt.

* Guerilla-PV bedeutet, dass das Balkonkraftwerk ohne Anmeldung beim Netzbetreiber und im Marktstammdatenregister sowie ohne Elektrofachbetrieb in eine haushaltsübliche Steckdose gesteckt werden. (Anschluss ohne Anmeldung (Guerilla-PV) - Verein Balkon.Solar)

>>>>hier ausführlicher<<<<

Voll im Trend ist, Strom selbst zu erzeugen. Solarpanele auf einem Carport nachzurüsten ist generell kein Problem. Die Module werden mit Hilfe eines Montagesystems auf dem vorhandenen Dach angebracht. Dafür sollte das Dach im besten Falle südlich ausgerichtet sein, um die meiste Sonnenenergie zu bekommen.

Für den Fall, dass man direkt von Beginn gerne selbst Hand anlegt und ein Talent für Handwerkerarbeiten vorhanden ist, kann auch ein Carport mit Solardach komplett selbst aufgebaut werden. Es gibt beispielsweise online Anleitungen, wie man ein Glas-Solardach für den Carport selber bauen kann. Durch die Verbindung von Carport und Solaranlage erhält man nicht nur einen Stellplatz für den eigenen Wagen, sondern kann gleichzeitig auch Strom für den Eigenbedarf (z. B. für eine Wallbox eines E-Autos) erzeugen. |

|

Das gleiche gilt ebenfalls für ein Terrassendach, da man auch dort ein Solardach montieren kann. Für die Montage der Solaranlage sollte jedoch ein gutes Wissen im Bereich Elektronik vorhanden sein, sodass alles korrekt verkabelt wird und das Solardach auch seine gewünschte Leistung bringt. |

|

Strom und Schutz in einem: Der Solar-Carport

EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Solarcarport Überkopfmontage: Zulassung für Überkopfinstallationen

mit transparenten Doppelglas / Glas-Glas Solarmodulen

Konrad Wolfenstein, Digital Pioneer

Solar-Carport: Der Stellplatz der Zukunft

Bernhard Helbig - HELBIG ENERGIEBERATUNG

Vehicle to Home - Das Elektroauto als Stromspeicher für das Haus

Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC)

Agri-Photovoltaik (APV)

Mit dem Agri-Photovoltaik-Verfahren wird ein Landwirt auch zum Ernergiewirt. Die landwirtschaftlichen Flächen werden zum Anbau von Getreide, Obst und Gemüse (Photosynthese), zur Weidewirtschaft (Schaf, Ziege, Rind) und gleichzeitig zur PV-Stromproduktion (Photovoltaik) genutzt.

In Deutschland steckt die Agri-Photovoltaik noch in den Kinderschuhen. Das soll sich ab 2023 ändern. Denn um Flächen besser für den Ausbau erneuerbarer Energien nutzen zu können, wird die Förderung der Agri-PV mit der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2023) ermöglicht.

Die weltweit installierte Leistung betrug ca. 14 GWp (im Jahr 2020). Das technisches Potenzial in Deutschland wird auf ca. 1700 GWp geschätzt.

Vorteile:

• riesiges Flächenpotenzial

• günstiger als kleine PV-Dachanlagen

• Zusatznutzen für die Landwirtschaft u. a. durch Schutz vor Hagel-, Frost- und Dürreschäden

Herausforderungen:

• zuverlässige Prognosen landwirtschaftlicher Erträge

• Optimierung des Anlagendesigns hinsichtlich der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung

• Sicherung der landwirtschaftlichen Hauptnutzung für Agri-PV mit Tierhaltung

Um Solarstrom und Lebensmittel auf derselben Fläche zu erzeugen, ist ein ausgewogenes Verhältnis von Licht und Schatten erforderlich. Das Fraunhofer ISE hat Modelle und Konzepte entwickelt, um die Erträge in Form von Energiegewinnung und landwirtschaftlichen Produkten durch gezieltes Lichtmanagement zu optimieren.

Durch Auswahl und Anpassung von Modultypen, Montagegestellen und Installationsparametern wird sichergestellt, dass die jeweiligen Pflanzen über den Tages- und Jahreslauf genügend Licht bekommen.

|

|

|

||

|

||

Agri-PV-Plattform |

Hier werden PV-Module in Straßen- und Schienen-Verkehrsflächen sowie Lärmschutzwänden intigriert. Dazu gehören auch Fußwege, Plätze, Radwege und Seitenstreifen. Natürlich sind hier die Anforderungen an die Modulflächen besonders hoch. Sie müssen mechanisch belastbar, rutschfest und lärmschluckend sein. Ein weiterer Kostenfaktor ist der erhöhte Aufwand für die Reinigung und Wartung.

Vorteile:

• Nutzung bereits versiegelter Flächen

• Aufbau, Verlegung und Installationsaufwand sind im Vergleich zu zwei Einzelsystemen (nur Straße, nur PV-Kraftwerk) verringert

• Häufig kurze Anbindung für Netzanschluss

Herausforderungen:

• sehr hohe Anforderungen an Modultechnologie (Stabilität, mechanische Belastung, Rutschfestigkeit, Lärmabsorption) und dadurch erhöhte Modulkosten

• effizientes Verlegungssystem für große Flächen erforderlich

• erhöhter Aufwand für Reinigung, Wartung

|

Projekt - PV-Straßenüberdachung Durch die PV-Überdachung von Straßenabschnitten sollen folgende Ziele erreicht werden: Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines Prototyps einer Photovoltaik-Straßenüberdachung, der Bau und die messtechnische Begleitung eines entsprechenden Demonstrators sowie die Evaluierung der photovoltaischen Aspekte und der möglichen positiven Nebeneffekte einer solchen Anlage. |

Photovoltaik in Verkehrswegen

Dr. Martin Heinrich, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE

Abschätzung des potenziellen jährlichen Energieertrags von PV-Anlagen

an Lärmschutzeinrichtungen der Verkehrswege

Bär, F., Kaspar, F., Streek, P., Gersdorf, F., Auerbach, M., Rieck, D., Deutscher Wetterdienst / Bundesanstalt für Gewässerkunde

Solardach über der Autobahn - naturstrom AG

Stromerzeugung und induktives Laden mit Solarstraßen - Solmove GmbH

Sinnvolle Doppelnutzung von Verkehrswegen - paXos Solar GmbH

In der Stadt der Zukunft könnten große PV-Installationen bereits versiegelte Flächen angenehmer gestalten. Parkplätze, Haltestellen, Tankstellen, Ladestationen für E-Autos usw. würden nachts beleuchtet und tagsüber beschattet. Bei ansprechend gestalteten Systemen entstünden attraktive Plätze und Straßenlandschaften.

Technisches Potenzial in Deutschland mindestens 59 GWp

Vorteile:

• Nutzung bereits versiegelter Flächen

• Häufig kurze Anbindung zum Netzanschluss

• Doppelnutzen durch Integration von Beleuchtung, Schattenspender, e-Ladeinfrastruktur, Regenschutz

• Schutz vor Überhitzung großer versiegelter Flächen

• Visuelle Aufwertung von ansonsten oft sterilen Orten

Herausforderungen:

• Zusammenspiel von Funktionalität und Design

• Schaffung klarer Anforderungen an die Genehmigung von UPV Anlagen (Sicherheit, behördlicher Prozess, Zuständigkeiten, Normen)

• Höherer Planungsaufwand und Kosten aufgrund individueller Lösungen und kleiner Stückzahlen

• Anforderungen an Modultechnologie (Stabilität, mechanische Belastung, Rutschfestigkeit, Lärmabsorption, Albedo)

• Vermeidung unerwünschter Effekte wie z.B. Blendung

Als Schattenspender auf großen Parkplätze, öffentlichen Plätze oder Sportanlagen kann die Photovoltaik, in Kombination mit Licht, mit Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität oder Regenschutz installiert werden. Hierdurch werden die Orte für den Nutzer aufgewertet und die Energiewende positiv dargestellt. Auch die Kombination von Photovoltaik, Beleuchtung, Schattenspender und Regenschutz an einem zentralen Busbahnhof oder auf dem Parkplatz eines Messegeländes bietet sich bestens an. PV-Anlagen können an Straßen als Werbeschild dienen und WiFi, 5G Mobilfunk oder Überwachungsfunktionen integrieren.

UPV-Installationen müssen hohe Anforderungen an Design und Funktionalität erfüllen und erfordern dadurch meist individuelle Lösungen. Auch die einzuhaltenden rechtlichen Rahmenbedingungen auf öffentlich zugänglichen Plätzen sind komplex und Genehmigungsverfahren schwierig.

Quelle: Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE.

Urbane Photovoltaik

Christian Schill, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE

Hamburgs Solarpotenzial ist groß - naturstrom AG

Solarpotenzialstudie in Hamburg. Nicht nur Schietwetter in Hamburg!

Erneuerbare Energien Hamburg Clusteragentur GmbH

Innovative Ideen für die Nutzung von Solarenergie für Städte und Kommunen

ABES S. à r. l.

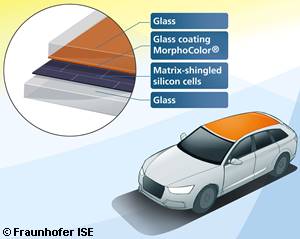

Die Einbindung von PV-Modulen in E-Fahrzeuge ersetzen zugleich Bauteile wie das Dach oder die Motorhaube, erhöhen die Reichweite und verbessern die CO2-Bilanz. Einsatzorte sind neben dem Pkw und Lkw auch Wohnwagen und Wohnmobile, Lastenfahrräder, Straßenbahnen, Busse und Züge sowie Schiffe, Flugzeuge und Drohnen.

Vorteile:

Erhöhung der Fahrzeugreichweite

Entlastung des Stromnetzes und der Ladeinfrastruktur durch verbrauchsnahe Energieerzeugung

Kosteneinsparungen beim Bezug von Ladestrom

Für Verbrennungsmotoren: Verringerung der CO2-Emissionen im Transportsektor

Herausforderungen:

Verwendung neuer Materialien und Herstellungsprozesse, verglichen mit gewöhnlichen Modulaufbauten

Unterschiedliche Modultypen für die jeweiligen Anwendungsfelder, daher individualisierte Fertigung notwendig

Höchste Wirkungsgrade bezogen auf die Fläche erforderlich.

Fahrzeugintegrierte Photovoltaik kommt bei Elektro-PKWs zum Einsatz und dient dort als zusätzliche Energieversorgung. Dadurch sind Reichweitenverlängerungen von mehreren Kilometern pro Tag erreichbar. Die eingesetzten PV-Module (Matrix-Schindeln aus Silizium) erfüllen meist zusätzlich ästhetische Anforderungen, so sind besondere Designs (Farben) und insbesondere Krümmungen möglich.

Bei Kühl-LKWs kann die PV-Energie genutzt werden, um die Ladung elektrisch zu kühlen. Dadurch kann die gleiche Kühlleistung mit geringerem Einsatz des Kühlaggregats erzeugt und der Verbrauch an Diesel verringert werden. Die Integration der PV-Module in den Kühlkörper erfordern besonders leichte Module, die die thermische Isolation nicht beeinträchtigen.

|

|

Fahrzeugintegrierte Photovoltaik

Dr. Martin Heinrich, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE

Fahrzeugintegrierte Photovoltaik geht in Serie

OPES Solutions GmbH

Fahrzeugintegrierte Photovoltaik für leichte Nutzfahrzeuge

Emiliano Bellini, pv magazine group GmbH & Co. KG

Evaluation and Validation of Photovoltaic Potential Based on Time and Pathway of Solar-Powered Electric Vehicle

MDPI AG

Bei Floating Photovoltaics werden die Module auf Gewässerflächen an Schwimmkörpern angebracht und am Ufer oder dem Gewässergrund verankert. Das kühlende Wasser sorgt für höhere Erträge als die konventionellen Freiflächenanlagen. In Deutschland kämen geflutete Tagebauflächen, manche Kies- und Stauseen sowie künstliche Seen in Betracht.

Vorteile:

• Entschärfung Nutzungskonkurrenzen um Landflächen

• keine Flächenaufbereitung oder -pflege notwendig

• erhöhte Stromproduktion durch Kühleffekt des Gewässers

• weniger Wasserverluste durch Verdunstung

• geringere Wassertemperatur wegen partieller Verschattung durch die Anlage

• Synergieeffekte bei Zusammenschaltung mit Wasserkraftwerken, Pumpspeicherkraftwerken oder Ofshore-Windkraftanlagen

Herausforderungen:

• erhöhter Montage- und Serviceaufwand

• Wasserbeständigkeit der Anlage

• Verankerung bei starker Strömung, Wellengang oder Wasserspiegelschwankungen

• Beschränkung auf ökologisch unbedenkliche Materialien wegen Gewässerschutz

Quelle:Fraunhofer ISE

Schwimmende Photovoltaik

Konstantin Ilgen, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE

Installiert auf dem Wasser kann PV der Diskussion um Flächenkonkurrenz entgehen. Gleichzeitig entfällt die Flächenvorbereitung und normalerweise auch die Verschattungsproblematik bei gleichzeitiger Steigerung der Erzeugung durch Kühlungseffekte des Wassers. Die einfache Skalierbarkeit durch die Gleichmäßigkeit der Wasseroberfläche kann Effizienzgewinne bei der Installation ermöglichen.

Die naheliegende Verbindung aus Pumpspeicherkraftwerken und Floating-PV-Anlagen ermöglicht eine größere Flexibilität in der Betriebsweise von Pumpspeicher-Kraftwerken speziell in Zeiten von Wassermangel. Zusätzlich kann die eventuell problematische Volatilität (Schwankung) von PV-Stromerzeugung ausgeglichen werden.

Quelle: Rödl & Partner GmbH

Schematische Darstellung einer Floating-PV-Anlage

Quelle: Solar Energy Research Institute of Singapore (SERIS)

Floating Photovoltaik – Schwimmende PV-Anlagen als neuer Trend?

Nadine Juch, Rödl & Partner GmbH

Vorteile für Wasserflächeneigentümer

• Auf der ungenutzten Wasserfläche wird grüner Strom produziert

• Der Eigentümer erhält einen sicheren Pachtpreis über mindestens 20 Jahre

• Der Eigentümer geht kein eigenes Risiko ein und muss keine Investitionen tätigen

• Durch die Bedeckung der Wasserfläche wird die Wasserverdunstung minimiert (besonders relevant für Hydro- und Pumpspeicherkraftwerke)

Hocheffiziente schwimmende PV-Anlagen auf ungenutzten Wasserflächen

Günther Obermaier, BayWa r.e. AG

Mit schwimmenden Solaranlagen Kosten sparen und Potenziale heben

Raphael Kempf, Gottfried Eberle, BayWa r.e. AG

Seit Anfang 2023 fördert die Bundesregierung im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) die Errichtung von Solaranlagen auf ehemals für die Landwirtschaft trockengelegten Moorflächen in Deutschland, wenn diese dabei dauerhaft wiedervernässt werden. Nasse Moorböden sind hochwirksame Kohlenstoffspeicher und verhindern die Freisetzung von Treibhausgasen. Gleichzeitig bieten sie zusätzliche Flächen für den Ausbau erneuerbarer Energien. Aber bei dem Thema stehen sofort die Bedenkenträger bzw. Kritiker auf der Matte. Hier ist noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten.

Das geschätztes technisches Potenzial in Deutschland beträgt 440 - 880 GWp

Vorteile:

• Bei Wiedervernässung kein „Nutzungsverzicht“, sondern Kombination von erneuerbarer Stromerzeugung und Klimaschutzzielen

• landwirtschaftliche Nutzung mit sogenannten Paludikulturen (land- und forstwirtschaftliche Nutzung nasser Hoch- und Niedermoore [z. B. Schilf für Dachreet]) möglich

• gezielte moorbezogene Artenschutzmaßnahmen auf wiedervernässten Moor-Flächen neben der PV-Anlage

Herausforderungen:

• Ausreichend Licht für standortangepasste, torfschützende Vegetation sicherstellen

• Zusammenarbeit vieler Akteure

• Spezialmaschinen für Installation, Wartung und Rückbau der Moor-PV-Anlagen nötig

• In Deutschland und international bislang kaum Pilotprojekte mit Moor-PV-Anlagen

Quelle: Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE

|

|

Der Bau von Freiflächen-Photovoltaikanlage (PV FFA) auf einem wiedervernässten Moorboden im Sinne des EEG 2023 ist in Deutschland bisher allenfalls in Ansätzen erprobt. In Bayern und in Schleswig-Holstein ist je eine PV-Anlage in einem Moorgebiet bekannt, auf denen die Entwässerung unterbrochen, jedoch noch keine aktiven Wiedervernässungsmaßnahmen umgesetzt wurden. In Niedersachsen gibt es aktuell Projektideen, an zwei Standorten auf bereits wiedervernässtem Hoch- und Niedermoor PV-FFA zu errichten.

Der besondere Standort erfordert besondere Maßnahmen bei der Errichtung und dem laufenden Betrieb von PV-FFA. Grundlegend dürfen Aufständerung oder Infrastrukturen (Kabeltrassen, Zuwegungen usw.) die hydrologischen Eigenschaften des Torfkörpers nicht beeinträchtigen. Die relevanten, stauenden Schichten müssen unbedingt erhalten werden, um das Ziel der Wiedervernässung nicht zu gefährden. Der aus dem Bodenaushub anfallende Torf darf nicht offen gelagert und der Oxidation preisgegeben werden, sondern sollte zur Verfüllung der Gräben genutzt werden. (Greifswald Moor Centrum 2022).

Die Inanspruchnahme bereits schutzwürdiger Moorflächen sollte dabei unbedingt vermieden werden, da hier der Zielkonflikt zwischen Klimaschutz, Naturschutz und Energieerzeugung nicht gelöst werden kann. Standorte, die sowohl ein hohes Wiedervernässungs- als auch ein hohes Naturschutzpotenzial haben, sollten nicht überstellt werden. Vielmehr sollte hier der Biodiversitätsschutz im Vordergrund stehen. Für die Bewertung der Schutzwürdigkeit müsste eine detaillierte Flächenkulisse abgegrenzt werden, die das Wiedervernässungspotenzial und die Eignung des Standortes für PV-FFA aufzeigt.

Für eine erfolgreiche Kombination von Klimaschutz durch Wiedervernässung und Stromerzeugung, hat das Greifswald Moor Centrum die wichtigsten Forschungsfragen zusammengestellt, die sich auf folgende Themenfelder fokussieren (Greifswald Moor Centrum 2022):

• Auswirkungen der Wiedervernässung auf die technischen Anlagen (Anforderungen an das Material im sauren Milieu; Installation, Betrieb und Rückbau der Anlagen auf Böden mit geringer Tragfähigkeit),

• langfristige Auswirkungen der PV-FFA und der Baumaßnahmen auf den Moorstandort (Gasflüsse, Landschaftswasserhaushalt),

• Auswirkungen der PV-FFA auf die Fauna (Insekten, Amphibien und Vögel) und die torfschützende Vegetation,

• Akzeptanz und geeignete Beteiligungsformen bei Wiedervernässungsprojekten.

Quelle: KNE - Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende

Photovoltaik auf wiedervernässten Moor-Böden

Tobias Keinath, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE

Photovoltaik auf wiedervernässten

Moorböden

Eine neue Flächenkulisse im EEG 2023

Dr. Julia Wiehe, Dr. Elke Bruns, KNE gGmbH

Solarstrom aus wiedervernässten Mooren

Jörg Staude, Klimawissen e.V. - c/o KJB KlimaJournalistenBüro UG (haftungsbeschränkt)

Kritik an Solaranlagen auf Moorböden

Hinrich Neumann, Landwirtschaftsverlag GmbH

....

....