|

|

Um die Arbeitsicherheit der Beschäftigten zu gewährleisten, müssen verschiedene Gesetze, die die Beherrschung

und Minimierung von Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit vorgeben, beachtet werden. Dabei handelt sich um das

Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG (Gesetz über die

Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit), das sich

mit der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes

zu sichern und zu verbessern, befasst. Außerdem regelt das Sozialgesetzbuch SGB VII

(Gesetzliche Unfallversicherung) und das Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für

Arbeitssicherheit (ASiG) die Bestellung und Aufgaben der genannten Fachkräfte. Der

Unternehmer oder der vom Unternehmer Beauftragter (z. B. betrieblicher Vorgesetzter, Meister, Betriebsleiter) Arbeiten beauftragt oder zulässt und nicht den Regelwerken

und Normen der jeweiligen Branche einhalten, kann persönlich straf- und zivilrechtlich belangt werden. |

Arbeitsschutz

Das Arbeitsschutzgesetz

- ArbSchG (Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des

Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit) dient dazu, Sicherheit und Gesundheitsschutz der

Beschäftigten bei der Arbeit durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu sichern und zu verbessern.

Ein Aufgabenbereich der Führungskräfte und Vorgesetzte ist, darauf zu achten, dass die

Beschäftigten die Regeln zum Arbeits- und Gesundheitsschutz einhalten.

Aber grundsätzlich hat jeder Beschäftigte, der im Arbeitsverhältnis steht, die Verantwortung im

Arbeitsschutz. Außerdem ist der Arbeits- und Gesundheitsschutz arbeitsvertraglich als Nebenpflicht festgelegt und in den

Arbeitsschutzgesetzen konkretisiert.

Eine Führungskraft erteilt Weisungen und trägt in seinem Aufgabenbereich

die Verantwortung für die ihm unterstellten Beschäftigten.

Dabei ist folgender Ablauf einzuhalten:

- Gefährdungen ermitteln und beurteilen erforderliche Schutzmaßnahmen

- ergreifen und umsetzen schriftliche Betriebsanweisungen

- veröffentlichen geeignete Mitarbeiter

- auswählen Beschäftigte vor Aufnahme der Tätigkeit unterweisen

- Arbeitsschutzpflichten richtig übertragen

- Defizite beheben

Verantwortung im Arbeitsschutz (mit Vorlesefunktion - Quelle:BGHM)

AMS - Arbeitsschutz mit System

Safe-Log

Was ist Arbeitsschutz?

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Arbeitsschutz organisieren

BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB)

BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft. |

|

Arbeitsstättenrecht

Zur Verbesserung

der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei den Arbeit wurde das Gesetz

über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes

(Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG) geschaffen. Hauptbestandteil ist die Arbeitsstätten-Verordnung.

Die Technischen

Regeln für Arbeitsstätten sind von dem Arbeitgeber

bei dem Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten zu beachten.

Die neue Arbeitsstätten-Verordnung

2016 gibt die Schutzziele vor und verzichtet auf Detailregelungen, was die Eigenverantwortung der

Unternehmer fördern. Dadurch sollen bedarfsgerechte und betriebsspezifische

Maßnahmen ermöglicht werden.

|

Technische Regeln für Arbeitsstätten

ASR V3 Gefährdungsbeurteilung

ASR V3a.2 Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten

ASR A1.2 Raumabmessungen und Bewegungsflächen

ASR A1.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung

ASR A1.5/1,2 Fußböden

ASR A1.6 Fenster, Oberlichter, lichtdurchlässige Wände

ASR A1.7 Türen und Tore

ASR A1.8 Verkehrswege

ASR A2.1 Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenständen, Betreten von Gefahrenbereichen

ASR A2.2 Maßnahmen gegen Brände

ASR A2.3 Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan

ASR A3.4 Beleuchtung

ASR A3.4/7 Sicherheitsbeleuchtung, optische Sicherheitsleitsysteme

ASR A3.5 Raumtemperatur

ASR A3.6 Lüftung

ASR A4.1 Sanitärräume

ASR A4.2 Pausen- und Bereitschaftsräume

ASR A4.3 Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe

ASR A4.4 Unterkünfte

Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR) - Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)

|

|

Gefährdungsbeurteilung

Alle Arbeitgeber sind nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG - § 5 "Beurteilung der Arbeitsbedingungen") verpflichet, die Gefährdungen ihrer Beschäftigten bei der Arbeit zu beurteilen. Nur so lässt sich feststellen, welche Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich sind. Leider regelt das Gesetz nicht, wie der Arbeitgeber die Beurteilung durchführen muss, es werden nur Grundsätze benannt. Die Aufsichtspersonen der zuständigen Landesbehörden (Die obersten Landesbehörden (Ministerien) beauftragen damit in der Regel nachgeordnete Behörden (z. B. obersten Landesbehörden (Ministerien) beauftragen damit in der Regel nachgeordnete Behörden (Gewerbeaufsichtsamt, Amt für Arbeitsschutz, Landesamt für Arbeitssicherheit und Gesundheit) und Unfallversicherungsträger (gewerblichen Berufsgenossenschaften und die Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand) beraten den Arbeitgeber bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung.

Grundlagen

- Die Grundlage des Umfangs der Gefährdungsbeurteilung sind die betrieblichen Anforderungen und Gegebenheiten. Dabei sind alle voraussehbaren Arbeitsabläufe im Betrieb zu beachten. Aber auch Tätigkeiten und Aufgaben, die außerhalb der "normalen" Betriebsbedingungen stattfinden, gehören zur Beurteilung.

- Die Gefährdungen im Betrieb müssen systematisch betrachtet werden. Dabei müssen alle erkennbaren Gefahren und Gefährdungen untersucht werden. Das Arbeitsschutzgesetz weist auf folgende Gefahrenquellen hin (Arbeitsabläufe, Arbeitsverfahren, Arbeitszeiten, unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten).

- Eine Gefährdung, die entdeckt wird, muss beseitigt oder gemindert werden.

- Für jede ausgeübte Tätigkeit bzw. jeden Arbeitsplatz ist eine Gefährdungsbeurteilung erforderlich. Bei gleichartigen Betriebsstätten, gleichen Arbeitsverfahren und gleichen Arbeitsplätzen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit ausreichend.

- Bei nichtstationären Arbeitsplätzen mit spezifische Gefährdungen müssen die örtlichen Verhältnisse einbezogen werden, hierüber ist eine arbeitsplatzbezogene Gefährdungsbeurteilung durchzuführen.

Für Betriebe mit bis zu 10 Beschäftigten kann eine vereinfachte Dokumentation ausreichend sein.

Für nicht stationäre Arbeitsplätze sollte der Arbeitgeber die Dokumentation der grundlegenden Gefährdungsbeurteilung und die Dokumentation der die örtlichen Bedingungen berücksichtigenden ergänzenden Gefährdungsbeurteilung vor Ort (z. B. auf der Baustelle) vorhalten.

Der Arbeitgeber hat die Pflicht, die gesamte Gefährdungsbeurteilung zu dokumentieren. Hierzu stehen für jedes Gewerk vorbereitete Gefährdungsbeurteilungen nach Arbeitsschutzgesetz (§§ 5 und 6), z. B. von der Berufsgenossenschaft "Holz und Metall", zur Verfügung (z. B. Sanitär-Heizung-Klima). Die Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung können als Grundlage für die organisatorische Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung, die Kontrolle der notwendigen Arbeitsschutzmaßnahmen, die Nachweise für Aufsichtsbehörden und die Überarbeitungen von Veränderungen verwenden werden.

Die Aufsichtsperson bzw. die Aufsichtsbeamtin/der Aufsichtsbeamte soll bei jeder Betriebsbesichtigung die Gefährdungsbeurteilung ansprechen. Dabei überprüfen sie, ob die Gefährdungsbeurteilung der betrieblichen Situation angemessen

durchgeführt und dokumentiert wurde. Sie lassen sich in diesem Zusammenhang

Unterlagen zur Gefährdungsbeurteilung vorlegen und überprüfen stichprobenartig die Umsetzung der einzelnen Prozessschritte an den entsprechenden Arbeitsplätzen. |

Gefährdungsbeurteilung - Sanitär, Heizung, Klima - Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)

Leitlinie - Gefährdungsbeurteilung und Dokumentation

Ratgeber zur Gefährdungsbeurteilung - Handbuch für Arbeitsschutzfachleute |

|

Gewerbeaufsicht

Die Gewerbeaufsicht bzw. das Gewerbeaufsichtsamt ist eine Behörde und für die Einhaltung der

Vorschriften des Arbeits-, Umwelt- und Verbraucherschutzes zuständig. Jedes Bundesland hat nach der Gewerbeordnung eine staatliche Gewerbeaufsicht. Die

Bezeichnung für die Gewerbeaufsicht kann von

Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein.

Aufgabenbereiche der Gewerbeaufsicht:

- Beraten und überwachen der von dem Gewerbeamt gemeldeten Betriebe in Bezug

auf Vorschriften des Arbeits- und Umweltschutzes

- Schutz und Aufklärung von Mitarbeitern eines Unternehmens über

Gesundheitsgefahren (z. B. dem technischen Arbeitsschutz [z. B. Unfälle] und dem soziale Arbeitsschutz [z. B. Einhaltung des Mutter- oder Jugendarbeitsschutzes]).

- Schutz des betrieblichen Umfelds vor schädlichen Umwelteinflüssen.

- Überwachung der Produktsicherheit.

- Beraten bei gewerblichen Bauvorhaben.

- Bearbeiten von spezifischen Anträgen auf Genehmigungen, Anzeigen, Anfragen oder auch

Beschwerden.

- Erteilen von Genehmigungen und Erlaubnissen incl. Beratung.

- Aus- und Weiterbildung von Betriebsräten und Sicherheitsfachkräften.

- Erarbeiten von Stellungnahmen oder Gutachten für andere Behörden.

- Untersuchen von Unfällen oder Berufskrankheiten.

Die zuständige Gewerbeaufsicht darf Arbeitsstätten und Anlagen von Betrieben jederzeit betreten und besichtigen.

Betriebsinterne Angelegenheiten sind geheim zu halten. Sie kann Anordnungen erlassen, Betriebe oder Betriebsteile stilllegen und Bußgelder verhängen.

Gewerbeaufsicht

Aufgaben der Gewerbeaufsicht |

|

| Sanitär-Heizung-Klima-Solar-Dach |

Vor

dem Anbringen von thermischen Solar- und PV-Kollektoren sollte geprüft werden, ob das Dachmaterial aus Asbest besteht. Bei Arbeiten an asbesthaltigem

Material (z. B. Asbestzementplatten) sind besondere Vorschriften (BG

Bau, TRGS

519, TRGS

517)

zu beachten und sind nur durch geschultes Personal zulässig. |

|

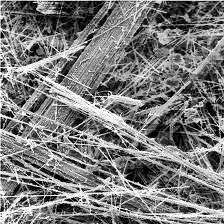

Asbest (hauptsächlich

> (Klino-) Chrysotil (Mg,Fe,Ni)3Si2O5(OH)4 [Weißasbest]) ist mit Zement sehr gut mischbar, verrottungsfest und hat

eine höhere gewichtsspezifische Zugfestigkeit als Stahldraht. Deshalb wurde es zur Dachdeckung und Hausverkleidung (Asbestzementplatten [Eternit]) verwendet. Aber auch in der Haustechnik wurde Asbest als Brandschutz (Spritzasbest), Dämmmaterial (Nachtspeicheröfen,

Rauchrohre, Heißwasser- und Dampfleitungen). Dichtungen,

Dichtschnüre), Abwasserleitungen und Luftkanäle eingesetzt, weil es gegen Hitze bis etwa 1000 °C,

viele Chemikalien sehr widerstandsfähig und schwache Säuren beständig ist. Aber durch die sehr feinen Fasern ist das Material sehr langlebig.

Das Problem in der Praxis ist, dass sich

bei einem unsachgemäßen Umgang und Bearbeiten (z.B. mit Bohrmaschinen oder

Winkelschleifern) asbesthaltiger Materialien Asbestfasern

freigesetzt werden. Die Fasern mit einer Faserlänge

von kleiner als 5 µm und einem Durchmesser von max.

3 µm können in die Lunge gelangen

und schon bei einer geringen Belastung z. B. Asbestose auslösen.

Die Asbestfaser ist seit 1970 offiziell als krebserzeugend eingestuft.

1979 wurde Spritzasbest in Westdeutschland verboten. 1993 wird die Herstellung und Verwendung von Asbest in Deutschland generell verboten wurden. Seit 2005 gibt es ein EU-weites

Verbot.

Über die

folgenden Hinweise ist es auch dem "Nichtfachmann"

bzw. Privatmann/-frau die Identifikation asbesthaltiger Bau- und Dämmstoffe möglich. Auch

der private Bauherr muss die bei der Asbestentsorgung zu berücksichtigenden gesetzlichen Regelungen und einzuschlagenden Entsorgungswege einhalten.

·

Form

Bauteilgeometrie, Wellplatte, ebene Platte, Rohr etc.

· Farbe

in der Regel weißgrau oder grau, graubraun oder bläulich

· Struktur

Fasern visuell erkennbar; unter der Lupe manchmal durch sich

aufspaltende Faserbüschel gekennzeichnet

· Klang

Hohler Klang lässt bei Wänden auf Leichtbau schließen;

nähere Untersuchungen sind notwendig; harter schallender

Klang kann auf Asbestzementplatten hinweisen.

· Festigkeit

Spritzasbest ist weich und ist leicht einzudrücken.

· Ritzbarkeit

Leichte Platten sind leicht ritzbar und leicht zu zerbrechen.

· Härte und Sprödigkeit

Asbestzementplatten sind extrem hart und brechen spröde.

Die Entsorgung asbesthaltiger Abfälle darf nur durch zertifizierte

Betriebe stattfinden. Zuständig sind die Hausmülldeponien oder örtliche Recyclinghöfe, die

den Asbestzement zur Deponie bringen. Die asbesthaltigen Abfälle

müssen luftdicht transportiert und in "Big

Bags" abgelagert und mit mineralischem Material

abgedeckt, werden, so dass keine Faserfreisetzung mehr möglich ist.

Besonders

asbestbelastete Berufsgruppen in der Altersgruppe ab 50 Jahre:

· Isolierer

· Dachdecker

· Klempner (Spengler)

· Heizungs- und Lüftungsbauer

· Gas- und Wasserinstallateure

· Ofenbauer

· Schweißer

· Fliesenleger

· Elektriker

· Bauarbeiter (Maurer, Zimmerleute)

· Kraftfahrzeugtechniker

· Schlosser

Durch Ersatzstoffe kann fast vollständig auf die Verwendung von Asbest verzichtet

werden. So wird bei niedrigen

und mittleren Temperaturen die weniger gesundheitsschädliche Glas- oder Steinwolle eingesetzt.

Bei hohen Temperaturen werden Wollastonitfasern (wird innerhalb weniger Wochen im Körper vollständig

abgebaut) oder künstliche Keramikfasern verwendet.

Gefahrstoff

Asbest - Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)

|

|

|

|

|

Krankheiten durch Asbestfasern |

Asbestose / Asbeststaublunge

Die Asbestose ist eine Staublungenkrankheit,

die durch eingeatmeten Asbeststaub hervorgerufen wird. Sie entsteht

durch eine zunehmende Bindegewebsvermehrung in der Lunge (Lungenfibrose)

und bewirkt auch nach Expositionsbeendigung mit fortschreitender

Krankheit zunehmende Atemnot, Lungenfunktionsstörungen und in schweren Fällen Ateminvalidität.

An Asbestose leidende Patienten erkranken außerdem häufiger

an bösartigen Lungentumoren. Die Latenzzeit,

also der Zeitraum zwischen Exposition und Ausbruch der Asbestose,

beträgt meist 15 Jahre und mehr.

Pleuraplaques (Bindegewebsvermehrung im Bereich des

Brustfells)

Unter Pleuraplaques versteht man eine Bindegewebsvermehrung im Bereich des Brustfells (Pleura) als Folge einer

chronischen Entzündung. Sie tritt nach relevanter beruflicher

Asbestexpositionen auf. In den meisten Fällen werden sie zufällig

entdeckt. Pleuraplaques werden als Berufskrankheit registriert,

sie führen in der Regel weder zu Beschwerden noch zu einer Lungenfunktionseinschränkung.

Bronchialkarzinom (Lungenkrebs)

Bei hoher langjähriger Asbeststaubexposition ist mit einem erhöhten Lungenkrebsrisiko

zu rechnen. Dabei unterscheidet sich der durch Asbest ausgelöste

Lungenkrebs nicht von anderweitig verursachten Bronchialkarzinomen.

Ob jemand Raucher war, spielt bei der Anerkennung als Berufskrankheit

keine Rolle.

Malignes Mesotheliom (Bösartiger Tumor des Brustfells

bzw. des Bauchfells)

Ein malignes Mesotheliom ist ein bösartiger Tumor (Krebs), der

vom Brustfell (Pleura) und seltener vom Bauchfell (Peritoneum) ausgeht.

Die Krankheit verläuft praktisch immer tödlich. Die Latenzzeit

beträgt 20 – 40 Jahre und mehr. Mesotheliome können

schon bei geringeren Asbestdosen auftreten, als sie für Asbestosen

typisch sind.

|

|

|

Baugerüst

|

|

Arbeiten an der Hausfassade oder am Dach

Bei allen Arbeiten an der Hausfassade (z. B. Verklinkern, Verputzen, Wärmedämmung, Fenstereinbau bzw. -tausch) und am Dach (z. B. Dachdecken, Dachrinnen, Solarkollektorenmontage) muss ein Gerüst aufgebaut werden. Für die verschiednenen Arbeiten gibt es entsprechende Gerüste:

- Schutznetze

- Fanggerüste

- Fahrbare Arbeitsbühnen

- Fassadengerüste

- Auslegergerüste

- Konsolgerüste

- Dachfanggerüste

- Hängegerüste

- Dachgerüste für den Hausschornsteinbau

- Schutzdächer

Arbeitsgerüste und Schutzgerüste werden in der DIN EN 12810 (Fassadengerüste aus vorgefertigten Bauteilen), DIN EN 12811 ((Temporäre Konstruktionen für Bauwerke - Arbeitsgerüste und DIN 4420-1 (Arbeits- und Schutzgerüste) beschrieben. Die Gerüstbauteile bestehen aus Holz oder Metall (Stahl, Aluminium).

Baustein-Merkheft - Gerüstbau

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Gerüstarten + Geschichte – Die Entwicklung der Gerüste

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft.

Absturzsicherungssysteme

Roof Sefety Systems

|

|

Ein Anseilschutz darf nur bei kurzzeitigen Dacharbeiten verwendet werden. Vorausetzungen sind: |

- Wenn der Gesamtumfang der Arbeiten nicht mehr als 2 Personentage (2 Personen ein Tag oder 1 Person zwei Tage) umfasst

- Absturzsicherungen aus arbeitstechnischen Gründen nicht möglich sind

- Auffangeinrichtungen unzweckmäßig sind

|

|

|

Der

Leitfaden Bau - Der Leitfaden Bau informiert in zehn Modulen in den wichtigsten Fragen zu Arbeitssicherheit, Gesundheit und

Umweltschutz in kleinen und mittleren Unternehmen

Rheinland Pfalz - Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten |

Berufsgenossenschaftliche Informationen |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|