Um das Einfrieren von Flüssigkeiten in der Haustechnik (Heizung, Trinkwasser, Abwasser, Erdkollektoren, Solaranlagen) zu verhindern, müssen verschiedene Frostschutzmaßnahmen und Frostschutzmethoden eingesetzt werden. Während der Dauerfrostperioden

mit Nachttemperaturen unter -15 °C und Tageshöchstwerte von -5 °C frieren immer wieder die Flüssigkeiten in den haustechnischen Anlagen ein.

Die VDI-Richtlinie 2069 "Einfrierschutz

von wasserführenden Leitungen" ist für

die Planung, den Bau, das Betreiben und das Instandhalten

von wasserführenden Systemen in frostgefährdeten

Bereichen anzuwenden.

Das Volumen von Eis ist größer als das flüssige Wasser, Das größere Volumen führt zu großen Kräften (Frostsprengung) und/oder sehr hohen Drücken in der Rohrleitung durch "Blitzeis".

Frostschutz-Strategien:

- Wärmezufuhr (z. B. durch elektrische Begleitheizung) der zu schützenden Bauteile, wenn die Umgebunstemperaturen unter +4 °C absinken.

- Dem Wasser wird Frostschutzmittel zugeführt, wodurch der Gefrierpunkt herabgesetzt wird.

- Der Wasserdurchfluss in Rohrleitungen darf nicht zum Stillstand kommen.

![]() In diesem Zusammenhang sollte immer bedacht werden, dass eine Wärmedämmung kein Frostschutz ist, sondern nur ein Einfireren verzögert und andere Maßnahmen unterstützen kann.

In diesem Zusammenhang sollte immer bedacht werden, dass eine Wärmedämmung kein Frostschutz ist, sondern nur ein Einfireren verzögert und andere Maßnahmen unterstützen kann.

Frostschutzmaßnahmen in nicht ständig oder selten genutze Gebäude

Immer wieder

stellt sich die Frage, welche Maßnahmen getroffen werden müssen,

um ein Einfrieren wassergefüllter Bauteile (Wasserleitungen,

Geruchsverschlüsse [Siphone], WC-Schüssel, aber auch oberirdische

Regenzisternen, Regentonnen, Gartenschläuche, Hochdruckreiniger und

Teichpumpen) in nicht ständig oder selten

genutze Gebäuden (leerstehende Wohnhäuser, Ferienhäuser)

zu verhindern. Wenn das Gebäude nicht genutzt wird und eine

Heizung nicht in Betrieb gesetzt werden soll, dann ist die sicherste

Möglichkeit das Wasser aus allen

wasserführenden bzw. wassergefüllten Bauteilen

(Heizung, allen Wasserleitungen, den Geräten (WW-Speicher), Spülkästen,

WC-Schalen und Geruchsverschlüsse [Sifone]) zu entleeren.

Wenn eine Entleerung der Rohrleitungen nicht

vollständig möglich ist oder nicht gewünscht wird, dann müssen die gefährdeten Bereiche oder Räume

frostfrei erwärmt werden, weil z. B. Trinkwasserleitungen nicht mit Froschutzmittel

befüllt werden können oder Heizungsleitungen nicht mit Frostschutzmittel gefüllt werden sollten.

Hierbei müssen einige

Dinge beachtet werden.

- Wasserheizungsanlagen wird man nie vollständig

entleeren und auch nicht mit Druckluft ausblasen können. Deshalb

kann es sinnvoll sein, die Anlagen mit einem Wasser-Frostschutzmittel-Gemisch

zu füllen, das regelmäßig überprüft werden muss.

- Wenn die Trinkwasserleitungen mit Gefälle verlegt

sind, kann das Wasser an der tiefsten Stelle abgelassen werden. Wobei

die Leitungen an der obersten Stelle belüftet werden müssen.

Sicherer ist es, die Leitungen mit Druckluft auszublasen. In Trinkwasserleitungen

aus Metall bestehen hier korrosive und hygienische Probleme. Solche Anlagen

müssen bei der Wiederinbetriebnahme gespült und beprobt werden.

- Bei elektrischen Trinkwassererwärmern

muss vor der Entleerung die Stromversorgung unterbrochen werden, damit

der Heizstab nicht durchbrennt.

- Bodenabläufe, WC-Schalen und

Urinale können mit einem Lappen ausgetrocknet

werden. Besser ist eine Zugabe von Frostschutzmittel oder Salz in das

Wasser. Wobei eine Salzzugabe sehr unsicher ist.

- Geruchsverschlüsse an Waschbecken,

Dusch- und Badewannen kann die Wasservorlage am Bauteil

entleert werden. Aber auch hier sind die Maßnahmen, die bei

den WC-Schalen angewendet werden, vorzuziehen. Natürlich dürfen

diese gefüllten Geruchsverschlüsse nicht gespült werden.

- Entleerte Geruchsverschlüsse lassen

die Gase aus dem Abwasserssystem in das Gebäude, was zu erheblichen

Geruchsproblemen führen kann. Besonders in eingerichteten Gebäuden

sollte man diese Methode nicht anwenden, da die Gerüche sich in der

Einrchtung festsetzen können. Über das Eindringen von Ungeziefer

wird auch berichtet. Für diese Zwecke werden inzwischen

Trockensifone angeboten, die aber meistens nur für Brennwertgeräte, Erdwärmetauscher

oder an Kühlregister von Klimaanlagen geeignet sind.

Wird ein Gebäude immer wieder regelmäßig genutzt (z. B. Wochenendhaus), dann sollte die Heizung auf "Frostschutz" betrieben werden. Dabei muss bei der Temperaturwahl darauf geachtet werden, dass die Räume über Raumthermostate geregelt werden, da z. B. in einem nach Süden ausgerichtetem Raum mit Raumthermostat (Referenzraum) zur Regelung des ganzen Hauses eingesetzt wird, noch Plusgrade sein können, während Räume, die nach Norden ausgerichtet sind, bereits Minusgrade auftreten können. Hier sollte die Systemtemperatur so niedrig wie möglich eingestellt werden und die Umwälzpumpe darf nicht automatisch abgeschaltet werden. Außerdem sollte man überlegen, ob es nicht sinnvoller ist, die Anlage mit einen Wasser-Frostschutzmittel-Gemisch zu füllen, wenn das Haus nichtg regelmäßig überwacht wird, da dann bei einem unbemerkten Heizungsausfall die Probleme wie in einem nicht beheizten Gebäude auftreten können. Eine Fachfirma, die diese Anlage einstellt, sollte sich einen sog. " Frostbrief" unterschreiben lassen.

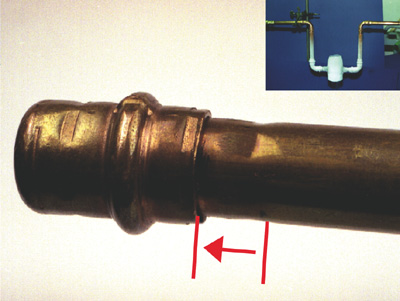

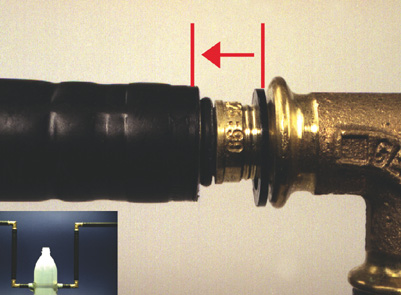

Das Einfrieren ist ein langsamer

Prozess, der zur Bildung eines Eispfropfens führt. Erst wenn dadurch keine Fließbewegung

mehr möglich ist, friert die Leitung auf der gesamten

Länge ein. Besonders kritisch ist das Einfrieren von

Leitungen von zwei Seiten oder in abgesperrten Leitunggsabschnitten.

Hier entstehen hohe Drücke im noch flüssigem Medium,

die weit über den zulässigen Nenndrücken

der Anlagenteile liegen, und zum Platzen der Rohre und besonders

von Verbindungsstellen führen können. Jedes Einfrieren

setzt aber eine längere Stagnation des Wassers voraus.

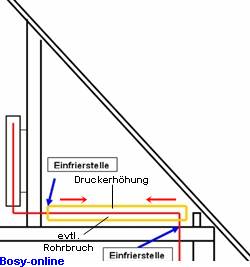

Wenn wasserführende Leitungen durch

außenluftbelüfteten Abseiten hinter den

Kniestöcken verlegt werden, so sind diese

Leitungen besonders gefährdet. Fehlerhafte Rohrdämmung

führt zu dem Einfrieren von 2 Seiten.

Aber Leitungen, die gleichmäßig einfrieren, sind

in vielen Fällen nach der Frostperiode noch

unbeschädigt.

|

|

Wenn Wasser zu Eis gefriert, dann dehnt es sich aus und vergrößert sein Volumen. Gleichzeitig nimmt seine Dichte ab. Deswegen ist Eis bei gleichem Volumen leichter als Wasser. Eis ist neben dem flüssigen und gasförmigen der 3. Aggregatzustand von Wasser und bildet sich bei Normaldruck, Anwesenheit von Kristallisationskeimen und einer Temperatur niedriger als 0 °C (Schmelz- bzw. Gefrierpunkt).

Reines Wasser gefriert erst bei -46 °C. Durch eine Erschütterung und/oder Verschmutzung friert das unterkühlte Wasser schlagartig ein.

|

|||

Flüssiges Wasser bei minus 46 Grad |

|||

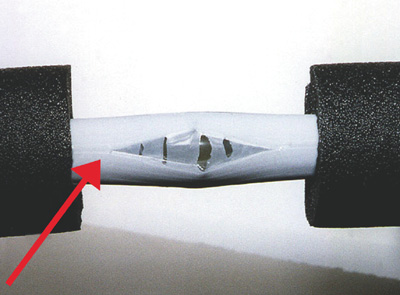

Es kann vorkommen, dass Leitungen zufrieren, wenn schlecht oder nichtgedämmte Leitungsteile schon in den Minusbereich (< 0 °C) abgekühlt sind, aber auf Grund der Fließgeschwindigkeit das vorbeifließende Wasser noch nicht gefroren ist. Durch das Abschalten oder dem Ausfall der Pumpe kommt das Wasser zum Stillstand. Durch die plötzliche Eisbildung entstehen sehr hohe Drücke in der Rohrleitung. Hier wirkt das Rohr evtl. wie eine Einfriermanschette. Druckzunahme in

einer abgesperrten wassergefüllten Leitung bei "Umwandlung"

von Wasser in Eis. |

Druckzunahme in Wasserleitung durch Eisbildung |

Hier ein ausführlicher Bericht > Frosteinwirkung auf wasserführende Leitungssysteme

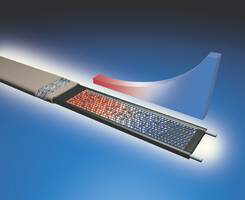

In der Gebäudetechnik ist der Einsatz. von selbstregulierenden Heizleitungen (Heizbänder) in vielen Fällen sinnvoll. Sie werden am häufigsten eingesetzt, um Frostschäden zu vermeiden.

Einsatz in der Gebäudetechnik:

- Kaltwasserleitungen

- Warmwasserleitungen

- Feuerlöschleitungen

- Wasserleitungen im Freigelände

- Öl- und Fettleitungen

- Tankanlagen

- Solaranlagen

- Dachrinnen, Scheddachrinnen

- Regenfallleitungen

- Dachflächen

- Schneefanggitter

- Stallungen und Tränken

Die industrielle Anwendungen für die elektrische Begleitheizungen sind sehr umfangreich. Hier sind es besonders die Rohrleitungen, in denen die gepumpten Flüssigkeiten die nicht auskondensieren oder aushärten dürfen. Aber auch Transportbehälter, Analyseschläuche, Pumpen, Ventile und Vakuumkammern benötigen elektrische Begleitheizungen.

|

|

|

|||||

|

|

|||||

|

||||||

Hier ein ausführlicher Bericht > Frosteinwirkung auf wasserführende Leitungssysteme

Alle wasserfürhrenden Anlagen, die mit der Außenluft in

Berührung kommen, müssen vor dem Einfrieren geschützt werden. Hier werden Frostschutzmittel eingesetzt. Für jede

Anlagenart (Heizungsanlagen, Kühlanlagen, Solaranlagen) gibt es passende Mittel.

So gibt es z. B. spezielle Frostschutzmittel für den Einsatz in Solarkollektoren

als Wärmeübertragungsmedium (Solarflüssigkeit). Diese ist eine physiologisch unbedenkliche, eingefärbte,

klare Flüssigkeit auf Basis einer wässerigen Lösung von

1,2-Propylenglykol und höheren Glykolen, die als Wärmeträger in Solaranlagen, speziell bei höherer

thermischer Belastung, Verwendung findet. Das Produkt soll mit entionisiertem (vollentsalztem) Wasser (VE-Wasser) auf eine Frostsicherheit

von ca. -27 °C eingestellt. Die Anforderungen der DIN 4757, Teil 3, für solarthermische Anlagen werden dann erfüllt.

Sie sind gesundheitsunschädlich und haben eine doppelte Aufgabe zu erfüllen: Bei tiefen Temperaturen im Winter muß

die Sole flüssig bleiben und gleichzeitig die Metalle der Solaranlage vor Korrosion schützen.

Auch darf sich das Fluid nicht entmischen, damit die Frostsicherheit bestehen bleibt.

Auch im Primärkreis von Sole/Wasser-Wärmepumpen werden Frostschutzmittel auf

Glykol-Basis eingesetzt. Diese müssen einen Frostschutz bis mindestens -15 °C sicherstellen und geeignete

Inhibitoren für den Korrosionsschutz beinhalten. Fertiggemische gewährleisten eine

gleichmäßige Verteilung der Konzentration. Hier wird z. B. Wärmeträgermedium

"Tyfocor" auf Basis von Ethylenglycol

(Fertiggemisch bis -15 °C, grün) empfohlen. Wichtig ist eine genaue Dosierung, da besonders dieses Sole/Wasser-Gemisch

zu einem Wachstum von Mikroorganismen (Biofouling) führen kann.

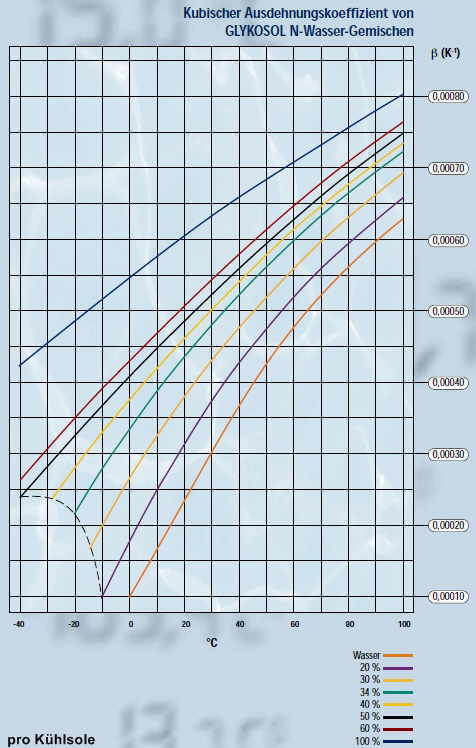

Da Wasser-Frostschutzmittel eine höhere Viskosität und Dichte

besitzen, muß mit einem höheren Druckabfall beim Durchströmen der Anlage gerechnet werden. Zum Berechnen der Zuschläge gibt es

Diagramme für die Wärmeübergangszahl und den relativen Druckverlust – im Vergleich mit reinem Wasser. Diese Kurven sowie

weitere physikalische Daten befinden sich in den technischen Unterlagen der Hersteller. Außerdem hat ein Wasser-Glykol-Gemisch einen höheren

Ausdehnungskoeffizient.

Kubischer Ausdehnungskoeffizient von GLYKOSOL N-Wasser-Gemischen

und Pekasol L-Wasser-Gemische

Quelle: pro Kühlsole

Frostschutzmittel

enthalten Korrosionsinhibitoren, die die Metalle der

Anlage, auch bei Mischinstallation, vor Korrosion dauerhaft schützen

Zur Prüfung der Wirksamkeit der Inhibitorenkombination sollte die

in Fachkreisen bekannte Korrosionsprüfmethode ASTM D 1384 (American

Society for Testing and Materials) zur Anwendung kommen. Glykol-Wassergemische

ohne Zusatz von Inhibitoren können wegen der korrosionsfördernden

Eigenschaften, die stärker als bei Wasser allein sind, nicht verwendet

werden.

Je nach Inhibitorzusammensetzung

werden diese vollständig, teilweise oder gar nicht vom

Medium wieder aufgenommen (Wasser und Propylenglykol sind verdampfbar;

die Inhibitoren kristallisieren auf den Absorberrohroberflächen).

Somit führen sie zu einer verminderten Kollektorleistung.

Die Inhibitorkonzentration im Medium bzw. der Korrosionsschutz

verringern sich. Deshalb wurden Wärmeträger, die auf

flüssigen Inhibitoren basieren, auf den Markt gebracht

(Tyfocor LS, Antifrogen SOL). Aus chemischer Sicht wird das

Propylenglykol durch oxidative Prozesse abgebaut, wobei

Reaktionsprodukte wie Milchsäure,

Oxalsäure, Essigsäure und Ameisensäure

nachweisbar sind. Es entstehen auch Aldehyde und diese führen

zu einer Geruchsbildung.

Unterhalb einer vom Hersteller festgelegten Konzentration kann

es zu einem Wachstum von Mikroorganismen

(Biofouling) in der Sole kommen, welche zu organischen Ablagerungen führen können.

Die Frostsicherheit sollte auf einen Stockpunkt von -34 °C (entsprechender Eisflockenpunkt: -27 °C)

eingestellt werden. Wie Versuche ergaben, übt diese Einstellung unter mitteleuropäischen Winterbedingungen

keine Sprengwirkung auf metallische Anlagenbauteile aus, da sich beim

Abkühlen unterhalb des Kristallisationspunktes ein Eisbrei bildet.

Bei Wasserzusätzen verringert sich natürlich die Frostsicherheit.

|

|

|

Videos aus der SHK-Branche |

SHK-Lexikon |

Hinweis! Schutzrechtsverletzung: Falls Sie meinen, dass von meiner Website aus Ihre Schutzrechte verletzt werden, bitte ich Sie, zur Vermeidung eines unnötigen Rechtsstreites, mich umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit zügig Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Das zeitaufwändigere Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung einer für den Diensteanbieter kostenpflichtigen Abmahnung entspricht nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen. Die Kostennote einer anwaltlichen Abmah-nung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit mir wird daher im Sinne der Schadensminderungspflicht als unbegründet zurückgewiesen.