Prüfungen im Handwerk

Geschichte

der Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Solartechnik

Abkürzungen

im SHK-Handwerk

Bosy-online-ABC

. |

|

Auf dem Weg zum Handwerksmeister sind eine Zwischenprüfung und eine Gesellenprüfung abzuschließen. In denen wird die berufliche Handlungsfähigkeit der Lehrlinge (Auszubildende) durch eine unabhängige Prüfungskommission (Prüfungsausschuss) festgestellt. Auch erfahrenen Berufspraktiker haben die Chance, eine Gesellenprüfung über eine Externenprüfung und Umschulungsprüfung einen anerkannten Berufsabschluss zu erhalten, ohne vorab eine Ausbildung absolviert zu haben.

Ein Handwerksberuf kann grundsätzlich mit jedem Schulabschluss durchgeführt werden. Für die meisten Berufe wird kein bestimmter Schulabschluss gesetzlich vorgeschrieben. Trotzdem verlangen viele Unternehmen einen bestimmten Schulabschluss (Hauptschulabschluss, Hauptschulabschluss nach Klasse 10, mittlerer Schulabschluss, Fachhochschulreife oder Abitur).

Es sollten aber folgende Eigenschaften (Skills) vorhanden sein > handwerkliches Geschick, technisches Verständnis, Genauigkeit, Pünktlichkeit, Sorgfalt sowie Kundenfreundlichkeit.

Die Prüfungen werden von Prüfungsausschüssen durchgeführt, die von der zuständigen Handwerkskammer eingerichtet werden. Diese ist nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) und der Handwerksordnung (HwO) die zuständigen Stelle für die Errichtung der Ausschüsse. |

Prüfungsstrukturen

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) |

|

Ehrenamt |

|

Das Ehrenamt bezeichnete ursprünglich vor allem die Übernahme eines öffentlichen Amtes im Verein, etwa das des Vorstands, des Schatzmeisters oder Schriftführers.

Heute ist dieser Begriff deutlich weiter gefasst und umfasst so die freiwillige Tätigkeit als Ganzes. Denn zum einen ist das Ehrenamt immer freiwillig und zum anderen liegt beiden Begrifflichkeiten das selbstlose uneigennützige Handeln zugrunde. |

|

In Deutschland sind ca. 31 Millionen Menschen auf unterschiedlichste Weise in einem Ehrenamt tätig und engagieren sich in ihrer Freizeit für das Gemeinwohl der Gesellschaft. Vom Kleinkind bis zum Senior, vom Tier über die Natur bis hin zur Notrettung oder Integration bietet das Ehrenamt zahlreiche Möglichkeiten, in denen jede helfende Hand das Zusammenleben der Gesellschaft bereichern kann. Eine ehrenamtliche Tätigkeit kann auf diese Weise Hilfe und Unterstützung für ganz unterschiedliche Lebenssituationen bedeuten. Das Ehrenamt ist eine starke Schulter der Gesellschaft und trägt dazu bei, das gesellschaftliche Leben zu stützen und in der uns bekannten Form zu ermöglichen.

>>>> hier ausführlicher <<<< |

|

Prüfer im Ehrenamt

Das ehrenamtliches Engagement ist auch im Handwerk eine wichtige Stütze und bringt vielfältige Herausforderungen mit sich. Bei der Weitergabe von Wissen an die nächste Generation und bei der Besetzung der wichtigen Prüfungsausschüsse ist die Erfahrung der Profis aus der Praxis unverzichtbar

In den Ausschüssen für Meister- und Gesellenprüfungen sind 50.000 Handwerkerinnen und Handwerker engagiert. Organisiert in Handwerkskammern, Innungen und Kreishandwerkerschaften, bilden Ehrenamt und Hauptamt gemeinsam die handwerkliche Selbstverwaltung. Neben der Durchführung von Prüfungen werden hoheitliche Aufgaben wie die Führung von Handwerks- und Lehrlingsrolle, die Regelung der Berufsausbildung und der Erlass von Prüfungsordnungen übernommen.

Wer sich in einem Ehrenamt einbringt, hat die Möglichkeit, die Zukunft des Handwerks in seiner Region aktiv mitzugestalten.

Aufgaben der Prüfer*innen:

• Prüfungsaufgaben erstellen

• Prüfungsarbeiten bewerten und begutachten

• Arbeitsproben, Prüfstücke, Präsentationen, Dokumentationen, Projektarbeiten und Fachgespräche bewerten

• Prüfungsgespräche führen

Gute Gründe, sich als Prüfer*in zu engagieren:

• Man bleibt stets im Thema

• Die Tätigkeit als Prüfer*in ist ein gesellschaftlich wichtiges Ehrenamt zur Sicherung der Qualität in der Berufsausbildung

• Das Prüfen ermöglicht die fachlichen und sozialen Kompetenzen zu schulen und zu stärken

• Das Einfühlungsvermögen zu schulen und zu stärken

• Kontakt zu jungen Kolleg*innen und einen Einblick in Berufsschulabläufe bekommen

• Sich mit anderen Prüfer*innen vernetzen |

|

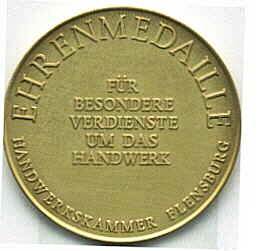

Ehrenmedaille

des Handwerks

für eine 30jährige

ehrenamtliche Tätigkeit im

Landesprüfungs-ausschuss der

HWK Flensburg |

|

|

Handwerk und Ehrenamt

Zentralverband des Deutschen Handwerks e. V. (ZDH)

Treffpunkt Ehrenamt des Handwerks NRW mit Kooperationspartnern

Westdeutscher Handwerkskammertag

Ehrenfrauen und Ehrenmänner gesucht!

Hans-Werner Frahm, Handwerkskammer Flensburg

Werde Prüfer*in!

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di

Prüfer/in bei der IHK (Ehrenamt)

HK24 Schleswig-Holstein

Industrie- und Handelskammern zu Flensburg, zu Kiel und zu Lübeck

Prüfungen der Zentralheizungs- und Lüftungsbauer durch den Landesprüfungsausschuss der Handwerkskammer Flensburg

in Garding und Flensburg |

|

Prüfungsausschuss |

Die Prüfungen werden von Prüfungsausschüssen, die ehrenamtlich arbeiten, durchgeführt, die von der zuständigen Handwerkskammer (und auch Industrie- und Handslskammern) eingerichtet werden und in der Regel von den zuständigen Innungen durchgeführt. Diese ist nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG - Prüfungswesen) und der Handwerksordnung (HwO) die zuständigen Stelle für die Errichtung der Ausschüsse.

Ein Prüfungsausschuss (Innung) besteht aus mindestens drei Mitgliedern, einem Vertreter oder einer Vertreterin der Arbeitgeberseite und der Arbeitnehmerseite sowie der berufsbildenden Schule (BBiG § 40). Wenn die Handwerkskammer den Ausschuss direkt beruft (z. B. bei Landesberufsschulen), dann werden mindestens zwei Arbeitgeberverter, zwei Arbeitnehmervertreter und ein Berufsschullehrer der zuständigern Schule berufen. Die Personen müssen für die Prüfungsgebiete sachkundig und für die Mitwirkung im Prüfungswesen geeignet sein. Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich. Die Mitglieder werden von der zuständigen Stelle längstens für fünf Jahre berufen.

Der Prüfungsausschuss wählt ein Mitglied, das den Vorsitz führt und ein weiteres Mitglied, das den Vorsitz stellvertretend übernimmt. Der Vorsitz und das ihn stellvertretende Mitglied sollen nicht derselben Mitgliedergruppe angehören. Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der Mitglieder, mindestens drei, mitwirken. Er beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des vorsitzenden Mitglieds den Ausschlag.

Der Prüfungsausschuss fasst die Beschlüsse über die Noten zur Bewertung einzelner Prüfungsleistungen, die er selbst abgenommen hat und die Noten zur Bewertung der gesamten Prüfung sowie das Bestehen oder Nichtbestehen der Abschlussprüfung (BBiG § 42).

Aufgabe der Prüfer und Prüferinnen ist es,

• Prüfungsaufgaben zu erstellen, sofern diese nicht überregional oder von einem

Aufgabenerstellungsausschuss erarbeitet werden,

• Prüfungsaufgaben zu beschließen,

• schriftlich, mündlich und/oder praktisch durchgeführte Prüfungen abzunehmen,

• einzelne Prüfungsleistungen sowie die Prüfung insgesamt zu bewerten und das Bestehen oder

Nichtbestehen der Prüfung zu beschließen,

• eine Niederschrift über den Ablauf der Prüfung und die für die Bewertung wesentlichen

Tatsachen anzufertigen,

• an den Sitzungen des Prüfungsausschusses zur Vor- und Nachbereitung der Prüfungen

teilzunehmen. |

|

Ehrenmedaille

des Handwerks

für meine 30jährige

ehrenamtliche Tätigkeit im

Landesprüfungs-ausschuss der

HWK Flensburg |

|

Eine Medaille hat immer zwei Seiten |

|

Ich habe 31 Jahre ehrenamtlich bei ca. 5.000 Zwischen- und Gesellenprüfungen sowie ca. 100 Wiederholungsprüfungen aktiv und passiv (Protokollführung und weitere Schreibarbeiten) an schriftlichen, mündlichen und/oder praktischen Prüfungen teilgenommen. Die Prüfungen wurden in der Landesberufsschule für Zentrealheizungs- und Lüftungsbauer in Garding und in der Handwerkskammer Flensburg durchgeführt. |

Ich habe 31 Jahre ehrenamtlich bei ca. 5.000 Zwischen- und Gesellenprüfungen sowie ca. 100 Wiederholungsprüfungen aktiv und passiv (Protokollführung und weitere Schreibarbeiten) an schriftlichen, mündlichen und/oder praktischen Prüfungen teilgenommen. Die Prüfungen wurden in der Landesberufsschule für Zentralheizungs- und Lüftungsbauer in Garding und in der Handwerkskammer Flensburg durchgeführt. |

Die Gesellenprüfung hat zwar viel Arbeit bereitet, aber wir haben sie gerne gemacht.

.

.

|

. .

Verabschiedung und Freisprechung (2006) der letzten Heizungsbauer der Innung "Sanitär - Heizung - Klempner" - Pinneberg, die in der LBSchule in Garding ausgebildet wurden.

|

|

Prüfungsausschüsse errichten

Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk e.V. (ZWH)

Prüfungsausschuss und Aufgaben von Prüfern und Prüferinnen (HwO)

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)

Kompetenz für die Zukunft des Handwerks

Handwerkskammer Flensburg |

|

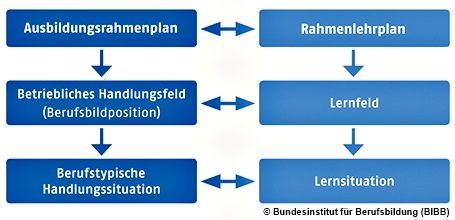

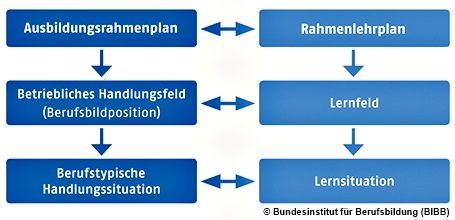

Rahmenlehrplan |

Ein Rahmenlehrplan für den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule wird durch die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder beschlossen und mit der entsprechenden Ausbildungsordnung des Bundes (erlassen vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie oder dem sonst zuständigen Fachministerium im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung) abgestimmt. Der Rahmenlehrplan baut grundsätzlich auf dem Niveau des Hauptschulabschlusses bzw. vergleichbarer Abschlüsse auf. Er enthält keine methodischen Festlegungen für den Unterricht. Der Rahmenlehrplan beschreibt berufsbezogene Mindestanforderungen im Hinblick auf die zu erwerbenden Abschlüsse.

Die Ausbildungsordnung des Bundes und der Rahmenlehrplan der Kultusministerkonferenz sowie die Lehrpläne der Länder für den berufsübergreifenden Lernbereich regeln die Ziele und Inhalte der Berufsausbildung. Auf diesen Grundlagen erwerben die Schüler und Schülerinnen den Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf sowie den Abschluss der Berufsschule.

Die Länder übernehmen den Rahmenlehrplan unmittelbar oder setzen ihn in eigene Lehrpläne um. Im zweiten Fall achten sie darauf, dass die Vorgaben des Rahmenlehrplanes zur fachlichen und zeitlichen Abstimmung mit der jeweiligen Ausbildungsordnung erhalten bleiben.

Vorbereitungen zur Neuordnung eines Ausbildungsberufes

Anlass für eine Neuordnung ist die erforderliche Anpassung oder Neuentwicklung von Ordnungsmitteln für duale Ausbildungsberufe aufgrund eines veränderten Qualifikationsbedarfs der Wirtschaft. In einem "Antragsgespräch" beim zuständigen Fachministerium des Bundes, in der Regel das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, werden im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie im Konsens mit den Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer die jeweiligen bildungspolitischen Eckwerte für einen Ausbildungsberuf festgelegt. Diese enthalten u. a. Angaben über die Dauer und Struktur der Berufsausbildung, die Art der Abschlussqualifikation hinsichtlich ihrer Breite und Spezialisierung sowie Beschreibungen der Ausbildungsinhalte in Form eines Katalogs über die zu vermittelnden Qualifikationen. |

Lernortkooperation

Ausbildungsrahmenplan

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)

Handreichung

für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der Kultusministerkonferenz

für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule und ihre Abstimmung

mit Ausbildungsordnungen des Bundes für anerkannte Ausbildungsberufe

Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland.

Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf

"Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik"

Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland

Erlass zur Einführung und Veröffentlichung der Lehrpläne, Fachanforderungen und Handreichungen für den Zuständigkeitsbereich des SHIBB

Landesamt Schleswig-Holsteinisches Institut für Berufliche Bildung |

|

Zwischenprüfung |

Der erste Schritt zur Gesellenprüfung ist die Zwischenprüfung, die in einigen Berufen auch als "Teil I der Gesellenprüfung" gewertet wird. Sie dient dazu, den bisherigen Lernfortschritt zu bewerten und dem Ausbildungsbetrieb eine Orientierung zu geben. Während dieser Prüfung werden praktische Fertigkeiten sowie theoretisches Wissen in dem Ausbildungsberuf von einem Prüfungsausschuss abgenommen und bewertet. Die Teilnahme an der Zwischenprüfung ist eine Voraussetzung, um später zur Gesellenprüfung zugelassen zu werden.

Die Inhalte sind in der Ausbildungsverordnung dss jeweilgen Ausbildungsberufs (z. B. Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik) festgelegt. |

Dein Weg zum Erfolg

Handwerkskammer Flensburg

|

In allen dreijährigen Berufen wird eine "Gestreckte Abschlussprüfung" eingeführt. Damit gibt es zwei Prüfzeitpunkte. Einen etwa nach der Hälfte und einen am Ende der Ausbildungszeit. Das Ergebnis von Teil 1 der Prüfung zählt für die Abschlussnote; die bisherige Zwischenprüfung entfällt ersatzlos. Das Endergebnis wird nach dem Absolvieren der letzten Prüfungsleistung aus Teil 1 und Teil 2 gebildet. |

|

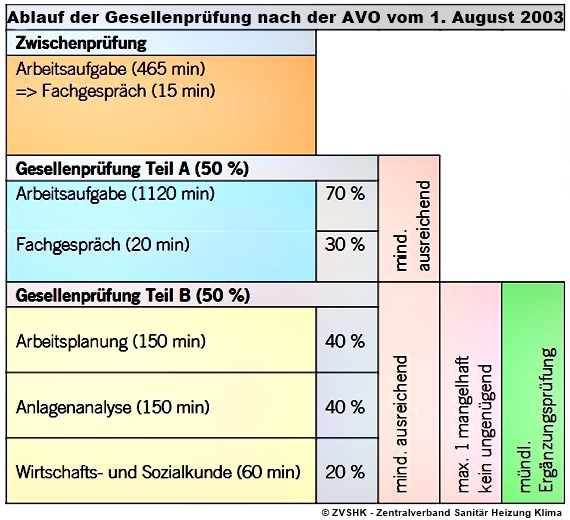

Gesellenprüfung |

Ob es sich um eine Gesellen- oder eine Abschlussprüfung handelt, hängt davon ab, bei welcher Kammer das Ausbildungsverhältnis eingetragen ist. Im Handwerk schließt eine Ausbildung mit einer Gesellenprüfung ab. Im Bereich Industrie und Handel wird eine Abschlussprüfung durchgeführt. |

. .

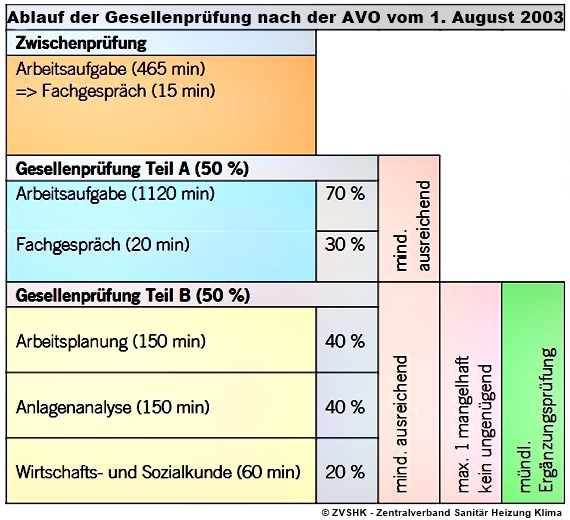

Ablauf der Gesellenprüfung nach der AVO vom 1. August 2003

ZVSHK - Zentralverband Sanitär Heizung Klima

|

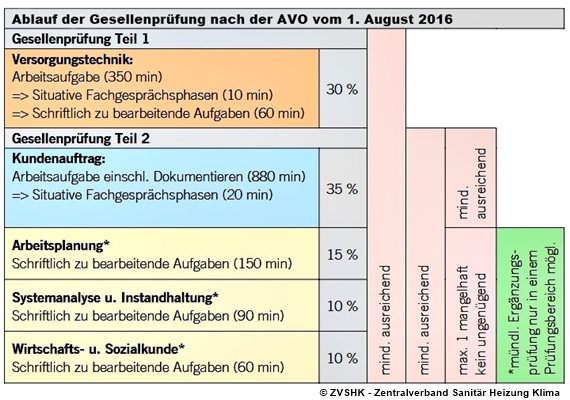

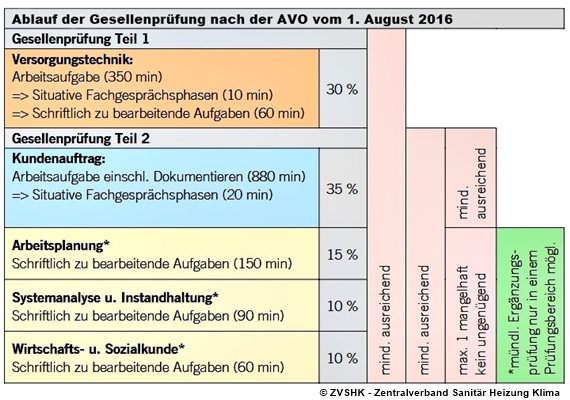

Mit dem Inkrafttreten der neuen Ausbildungsverordnung für Anlagenmechaniker/in für Sanitär- Heizungs- und Klimatechnik am 1. August 2016 wird anstatt der bisherigen Prüfungsstruktur von Zwischen- und Gesellenprüfung findet bei der gestreckten Form (Gestreckte Prüfung) nur noch eine Gesellenprüfung statt. Die bewertungsneutrale Zwischenprüfung wird durch den ersten Teil ersetzt. Dieser hat 30 % Anteil am Gesamtergebnis. Die bisherige Gesellenprüfung wird nun als zweiter Teil der Gesellenprüfung durchgeführt. Der zweite Teil findet am Ende der Ausbildung statt.

Das Gesamtergebnis setzt sich aus den Ergebnissen des ersten und zweiten Teils zusammen. Das bedeutet, der erste als auch der zweite Teil der gestreckten Gesellenprüfung dürfen keinesfalls als eigenständige Prüfungen verstanden werden. Dies gilt sowohl für das generelle Verständnis der beiden Teile als auch beispielsweise für die Frage der Wiederholbarkeit des ersten Teils vor Ablegen des zweiten: "Der erste Teil der Gesellenprüfung ist nicht eigenständig wiederholbar".

Die Gründe für die Einführung der gestreckten Gesellenprüfung sind:

- die Motivationssteigerung der Auszubildenden durch eine frühzeitige Leistungsstandkontrolle mit Auswirkungen auf das Ergebnis der Gesellenprüfung,

- die Entlastung der Ausbildungsbetriebe durch abschließendes Feststellen von Grundkompetenzen ohne erneutes Prüfen am Ende de Ausbildungszeit (Wegfall des "Trainierens" von Grundfertigkeiten am Ende der Lehrzeit) und

- die Entlastung der Prüfung am Ende der Ausbildungszeit durch Wegfall der Prüfung von Grundkompetenzen.

Voraussetzungen für die Zulassung zur SHK Prüfung:

• Ausbildungszeit von 3 ½ Jahren (mit Ausbildungsvertrag)

• bestandener Teil 1 (vorher als Zwischenprüfung bezeichnet)

• das vorgeschriebene Betriebsheft wurde ordnungsgemäß geführt

Die gestreckte Gesellenprüfung ist in der jeweilige Ausbildungsverordnung (SHKAMAusbV) geregelt und funktioniert so:

• Teil 1

Versorgungstechnik (30 %)

• Teil 2

- Prüfungsbereich Kundenauftrag (35 %)

- Prüfungsbereich Arbeitsplanung (15 %)

- Prüfungsbereich Systemanalyse und Instandhaltung (10 %)

- Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde (10 %)

Die Gesellenprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen wie folgt bewertet worden sind:

1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens "ausreichend",

2. im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens "ausreichend",

3. im Prüfungsbereich Kundenauftrag mit mindestens "ausreichend",

4. in mindestens zwei der übrigen Prüfungsbereiche von Teil 2 mit mindestens "ausreichend" und

5. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit "ungenügend".

Auf Antrag des Prüflings ist die Prüfung in einem der Prüfungsbereiche Arbeitsplanung, Systemanalyse und Instandhaltung oder Wirtschafts- und Sozialkunde durch eine mündliche Prüfung von 15 Minuten zu ergänzen, wenn

1. der Prüfungsbereich schlechter als "ausreichend" bewertet worden ist und

2. die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben kann.

Bei der Ermittlung des Ergebnisses für diesen Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten.

|

. .

Ablauf der Gesellenprüfung nach der AVO vom 1. August 2016

Gestreckte Prüfung - Anlagenmechaniker/in Sanitär Heizung Klima

Eine Handreichung

ZVSHK - Zentralverband Sanitär Heizung Klima

|

Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Sie sind Profis ihres Handwerks und fassen gemeinsam Beschlüsse über das Bestehen oder Nichtbestehen der Gesellenprüfung:

• ein (oder zwei) Vertreter der Arbeitnehmer

• ein (oder zwei) Vertreter der Arbeitgeber

• eine Lehrkraft einer berufsbildenden Schule

In Ausnahmefällen können Auszubildende im Handwerk bereits vor Ablauf der Ausbildungszeit zur Gesellenprüfung zugelassen werden. Dazu ist eine Anhörung des Ausbildenden und der Berufsschule notwendig, denn Ihre Leistungen müssen dies rechtfertigen.

Voraussetzungen:

• Überdurchschnittliche Noten auf dem zuletzt erteilten Berufsschulzeugnis

• überdurchschnittliche Leistungen im Ausbildungsbetrieb

• alle Kenntnisse und Fertigkeiten können Ihnen bis zum vorzeitigen Termin der Gesellenprüfung vermittelt werden

• Besuch der vorgeschriebenen überbetrieblichen Unterweisungskurse

• Führung der vorgeschriebenen Berichtshefte/Ausbildungsnachweise

• die betriebliche Ausbildungszeit von 18 Monaten bei Ausbildungsberufen mit dreijähriger Ausbildungsdauer und von 24 Monaten bei Ausbildungsberufen mit dreieinhalbjähriger Ausbildungsdauer bis zur vorgezogenen Prüfung wird nicht unterschritten

• überdurchschnittliche Noten auf dem Zwischenprüfungszeugnis

• Notendurchschnitt unter 2,5 sowie Bescheinigung überdurchschnittlicher Leistungen seitens des Ausbilders |

Informationen zur SHK Prüfung - Wissenswertes für Auszubildende

ökoloco GmbH

Zwischenprüfung, Gesellenprüfung, Abschlussprüfung

Handwerkskammer Region Stuttgart

Richtlinie

des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung vom 29. August 2022

Musterprüfungsordnung für die Durchführung von Gesellen- und Umschulungsprüfungen

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) |

|

Abschlussprüfung |

Ob es sich um eine Abschluss- oder eine Gesellenprüfung handelt, hängt davon ab, bei welcher Kammer das Ausbildungsverhältnis eingetragen ist. Im Handwerk schließt eine Ausbildung mit einer Gesellenprüfung ab. Im Bereich Industrie und Handel wird eine Abschlussprüfung durchgeführt.

In allen dreijährigen Berufen im Bereich Industrie und Handel wird eine "Gestreckte Prüfung" eingeführt. Damit gibt es zwei Prüfzeitpunkte. Einen etwa nach der Hälfte und einen am Ende der Ausbildungszeit. Das Ergebnis von Teil 1 der Prüfung zählt für die Abschlussnote; die bisherige Zwischenprüfung entfällt ersatzlos. Das Endergebnis wird nach dem Absolvieren der letzten Prüfungsleistung aus Teil 1 und Teil 2 gebildet.

Der/die Anlagenmechaniker/in (früher "Rohrinstallateur/in") ist eine Alternative zum Handwerksberuf "Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik". Die Ausbildung findet in einem Industriebetrieb statt und die Abschlussprüfung wird bei einer zuständigen Industrie- und Handelskammer durchgegführt.

Die gestreckte IHK-Abschlussprüfung für Anlagenmechaniker/in ist in der Ausbildungsverordnung geregelt.

Teil 1

Die Abschlussprüfung soll vor dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres stattfinden.

Der Prüfling soll zeigen, dass er

• technische Unterlagen auswerten,

• technische Parameter bestimmen, Arbeitsabläufe planen und abstimmen, Material und Werkzeug disponieren, Fertigungsverfahren auswählen, Bauteile durch manuelle und maschinelle Verfahren fertigen, Unfallverhütungsvorschriften anwenden und Umweltschutzbestimmungen beachten,

• die Sicherheit von Betriebsmitteln beurteilen,

• Prüfverfahren und Prüfmittel auswählen und anwenden, Einsatzfähigkeit von Prüfmitteln feststellen, Ergebnisse dokumentieren und bewerten,

• Auftragsdurchführungen dokumentieren und erläutern, technische Unterlagen, einschließlich Prüfprotokolle, erstellen kann. Diese Anforderungen sollen durch Herstellen von Rohrleitungen, Anlagen- oder Behälterteilen unter Verwendung von Rohren, Blechen, Profilen und Halbzeugen nachgewiesen werden. Dabei sind Heft- und Schweißarbeiten durchzuführen; der Prüfling wählt dabei aus mehreren angebotenen Verfahren aus.

Die Prüfung besteht aus der Ausführung einer komplexen Arbeitsaufgabe, die situative Gesprächsphasen und schriftliche Aufgabenstellungen beinhaltet. Die Prüfungszeit beträgt höchstens acht Stunden, wobei die situativen Gesprächsphasen insgesamt höchstens zehn Minuten umfassen sollen. Die Aufgabenstellungen sollen einen zeitlichen Umfang von höchstens 90 Minuten haben.

Teil 2

Schriftliche Prüfung

Auftrags- und Funktionsanalyse

Der Prüfling soll einen Auftrag analysieren und zeigen, dass er technische Unterlagen auf Vollständigkeit und Richtigkeit unter Berücksichtigung technischer Regelwerke und Richtlinien prüfen und ergänzen, Prüfmittel und -verfahren auswählen, Prüfpläne und betriebliche Prüfvorschriften anwenden, Ergebnisse dokumentieren und zur Optimierung von Vorgaben und Arbeitsabläufen beitragen kann. (105 Minuten)

Fertigungstechnik

Der Prüfling soll den Prozess der Herstellung oder der Änderung von Anlagenteilen planen. Dabei soll er zeigen, dass er technische Probleme analysieren, Lösungskonzepte unter Berücksichtigung von Fertigungsverfahren, Werkstoffeigenschaften, Vorschriften, technischen Regelwerken, Richtlinien, Wirtschaftlichkeit und Betriebsabläufen entwickeln, Systemspezifikationen anwendungsgerecht festlegen, Kosten ermitteln sowie technische Unterlagen erstellen, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz berücksichtigen und Schweißverfahren oder andere Fügeverfahren auftragsbezogen auswählen kann. (105 Minuten)

Wirtschafts- und Sozialkunde

Der Prüfling soll praxisbezogene handlungsorientierte Aufgaben bearbeiten und dabei zeigen, dass er allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darstellen und beurteilen kann. (60 Minuten)

Praktische Prüfung

Prüfungsbereich Arbeitsauftrag

• Art und Umfang von Aufträgen klären, spezifische Leistungen feststellen, Besonderheiten und Termine mit Kunden absprechen, Informationen für die Auftragsabwicklung beschaffen,

• Informationen für die Auftragsabwicklung auswerten und nutzen, technische Entwicklungen berücksichtigen, sicherheitsrelevante Vorgaben beachten, Auftragsabwicklungen unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher und ökologischer Gesichtspunkte planen sowie mit vor- und nachgelagerten Bereichen abstimmen, Planungsunterlagen erstellen,

• Aufträge, insbesondere unter Berücksichtigung von Arbeitssicherheit, Umweltschutz und Terminvorgaben durchführen, betriebliche Qualitätssicherungssysteme im eigenen Arbeitsbereich anwenden, Ursachen von Qualitätsmängeln systematisch suchen, beseitigen und dokumentieren, Teilaufträge veranlassen,

• Prüfverfahren und Prüfmittel auswählen und anwenden, Einsatzfähigkeit von Prüfmitteln feststellen, Prüfpläne und betriebliche Prüfvorschriften anwenden, Ergebnisse prüfen und dokumentieren, Auftragsabläufe, Leistungen und Verbrauch dokumentieren, technische Systeme oder Produkte an Kunden übergeben und erläutern, Abnahmeprotokolle erstellen,

• im Einsatzgebiet Schweißtechnik drei schweißtechnische Prüfstücke in zwei Handschweißverfahren nach den allgemein anerkannten Regeln der Schweißtechnik mit zwei verschiedenen Werkstoffgruppen ausführen oder in den übrigen Einsatzgebieten Fügetechniken anwenden kann. Zum Nachweis kommen insbesondere Herstellen, Ändern oder Instandhalten von Anlagen oder Anlagenteilen in Betracht. (Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Schweißtechnik wird vermutet, wenn die technischen Regeln des Deutschen Instituts für Normung e.V. eingehalten worden sind.)

Prüfungsbereich Arbeitsauftrag - Nachweis der Anforderungen

• in 18 Stunden einen betrieblichen Auftrag durchführen und mit praxisbezogenen Unterlagen dokumentieren sowie darüber ein Fachgespräch von höchstens 30 Minuten führen; das Fachgespräch wird auf der Grundlage der praxisbezogenen Unterlagen des bearbeiteten betrieblichen Auftrages geführt; unter Berücksichtigung der praxisbezogenen Unterlagen sollen durch das Fachgespräch die prozessrelevanten Qualifikationen im Bezug zur Auftragsdurchführung bewertet werden; dem Prüfungsausschuss ist vor der Durchführung des betrieblichen Auftrages die Aufgabenstellung einschließlich eines geplanten Bearbeitungszeitraums zur Genehmigung vorzulegen,

oder

• in 14 Stunden eine praktische Arbeitsaufgabe vorbereiten, durchführen, nachbereiten und mit aufgabenspezifischen Unterlagen dokumentieren sowie darüber ein begleitendes Fachgespräch von höchstens 20 Minuten führen; die Durchführung der Arbeitsaufgabe beträgt sechs Stunden; durch Beobachtungen der Durchführung, die aufgabenspezifischen Unterlagen und das Fachgespräch sollen die prozessrelevanten Qualifikationen im Bezug zur Durchführung der Arbeitsaufgabe bewertet werden.

Der Ausbildungsbetrieb wählt die Prüfungsvariante aus und teilt sie dem Prüfling und der zuständigen Stelle mit der Anmeldung zur Prüfung mit. |

IHK-Prüfung: Alle Infos zur Ausbildungsprüfung

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern

Anlagenmechaniker/Anlagenmechanikerin (Ausbildung - Industrie)

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)

Verordnung über die Berufsausbildung in den industriellen Metallberufen

Bundesamt für Justiz

Ausbildungsrahmenplan

Industrielle Metallberufe - Anlagenmechaniker/Anlagenmechanikerin

IHK24 e.V.

Anlagenmechaniker*in - Fachrichtung Versorgungstechnik

Dortmunder Stadtwerke AG |

|

Anlagenmechaniker |

Anlagenmechaniker ist ein Ausbildungsberuf in der Industrie und mit dem Handwerksberuf Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik vergleichbar. Die Ausbildung dauert auch 3 1/2 Jahre und die Prüfung wird von der Industrie- und Handelskammer abgenommen.

Der Anlagenmechaniker ersetzt am 1. August 1987 den Industrieberuf "Rohrinstallateur/in*". Anlagenmechaniker arbeiten überwiegend in Unternehmen der Metallindustrie (Schiffswerften, Kraftwerksanlagenbau, Erdöl- und Erdgasförderung, Gas-, Wasser-, Elektrizitätswerken und Verkehrsbetrieben, Raffinerien, chemischen Grundstoffindustrie).

Sie fertigen Bauteile (z. B. Kessel, Behälter) und montieren sie zu Baugruppen, Apparaten, Rohrleitungssystemen und Anlagen. Sie halten diese auch instand, erweitern sie oder bauen sie um.

* "Rohrinstallateur"

ist ein ehemaliger Ausbildungsberuf in der IHK. Die nachfolgenden Informationen stellen einen möglicherweise überholten Sachstand dar. Sie werden nicht mehr aktualisiert.

Rohrinstallateure stellen Rohrleitungssysteme her, montieren sie und halten sie instand. Sie montieren Armaturen, Apparate, Versorgungs- und Produktionseinrichtungen sowie Anlagen der Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Sanitärtechnik. Aber auch der industrielle Anlagenbau, das heißt, der Bau von Rohrleitungssystemen für Chemiebetriebe, Kraftwerke oder den Schiffbau gehört zu ihren Aufgaben.

Der Beruf wurde erstmals 1938 anerkannt. Die Ausbildungsverordnung trat am 1. August 1987 außer Kraft. Der Beruf Rohrinstallateur/in ging in dem Nachfolgeberuf Anlagenmechaniker der Fachrichtung Versorgungstechnik (gültig bis 1. August 2004) auf.

Ausbildungsinhalte der Anlagenmechaniker

Während ihrer Berufsausbildung erwerben die Auszubildenden im Ausbildungsbetrieb Fertigkeiten und Kenntnisse in mindestens einem der folgenden Einsatzgebiete:

• Anlagenbau

• Apparate- und Behälterbau

• Instandhaltung

• Rohrsystemtechnik

• Schweißtechnik

Das Einsatzgebiet wird vom Ausbildungsbetrieb festgelegt.

An gemeinsamen Kernqualifikationen lernen die Auszubildenden in dem jeweiligen Einsatzgebiet beispielsweise:

- Werkstoffeigenschaften und deren Veränderungen zu beurteilen und Werkstoffe nach ihrer Verwendung auszuwählen und handzuhaben

- die Betriebsbereitschaft von Werkzeugmaschinen sicherzustellen und Werkstücke und Bauteile herzustellen

- Betriebsmittel zu inspizieren, zu pflegen, zu warten und die Durchführung zu dokumentieren

- steuerungstechnische Unterlagen auszuwerten und Steuerungstechnik anzuwenden

- Transportgut abzusetzen, zu lagern und zu sichern

- auftragsspezifische Anforderungen und Informationen zu beschaffen, zu prüfen und umzusetzen

- Arbeitsabläufe und Teilaufgaben unter Beachtung wirtschaftlicher und terminlicher Vorgaben zu planen, bei Abweichungen von der Planung Prioritäten zu setzen

Die berufsspezifischen Fachqualifikationen beinhalten beispielsweise:

- wie man Rohrleitungspläne, isometrische Darstellungen, Abwicklungen, Fundament- und Lagepläne sowie Aufstellungspläne liest und anwendet

- was beim Umsetzen von Schweiß- und Montageplänen zu beachten ist

- wie man Rohre, Bleche und Profile warm und kalt umformt

- wie Anlagen und Anlagenteile inspiziert, gewartet und instand gesetzt werden und wie man Bauteile einer Sichtprüfung unterzieht, um Verschleiß und Beschädigungen festzustellen

- welche Sichtprüfungsverfahren es gibt und wie man Farbeindring- oder Magnetpulverprüfungen an Schweißnähten durchführt

- wie betriebliche Qualitätssicherungssysteme angewendet werden und wie die Ursachen von Qualitätsmängeln systematisch gesucht, beseitigt und dokumentiert werden

Während der gesamten Ausbildung wird den Auszubildenden vermittelt:

- welche gegenseitigen Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag entstehen

- wie der Ausbildungsbetrieb organisiert ist und wie Beschaffung, Absatz und Verwaltung funktionieren

- wie die Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften angewendet werden

- wie Umweltschutzmaßnahmen beachtet und angewendet werden

In der Berufsschule stehen folgende Lernfelder auf dem Stundenplan:

- Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen

- Fertigen von Bauelementen mit Maschinen

- Herstellen von einfachen Baugruppen

- Warten technischer Systeme

- Herstellen von Bauelementen für die Anlagentechnik

- Montieren und Transportieren von Bauelementen der Anlagentechnik

- Verbinden von Anlagenteilen

- Übergeben und Inbetriebnehmen von Anlagensystemen

- Instandhalten von Anlagensystemen

- Einbinden von Komponenten der Steuerungs- und Regelungstechnik

- Integrieren anlagenspezifischer Teilsysteme

- Planen und Realisieren von Systemen der Anlagentechnik

- Ändern und Anpassen von Systemen der Anlagentechnik

|

| |

Entwicklung der Anlagenmechaniker-Ausbildung

1938:

Der Beruf "Rohrinstallateur" wurde erstmals anerkannt. Die Ausbildungsverordnung trat am 1. August 1987 außer Kraft.

1987:

Erlass der Ausbildungsordnung für den Beruf Anlagenmechaniker mit den Fachrichtungen Apparatetechnik, Schweißtechnik und Versorgungstechnik.

2004:

• Neuordnung der industriellen Metallberufe

• Neue Ausbildungsordnung für den Beruf Anlagenmechaniker/in (ohne Fachrichtungen) nach dem Berufsbildungsgesetz

• Aufhebung der Vorläuferberufe

- Anlagenmechaniker/Anlagenmechanikerin Fachrichtung Apparatetechnik

- Anlagenmechaniker/Anlagenmechanikerin Fachrichtung Schweißtechnik

- Anlagenmechaniker/Anlagenmechanikerin Fachrichtung Versorgungstechnik

• Erprobungsverordnung mit neuer Prüfungsstruktur (Abschlussprüfung in zwei zeitlich auseinanderfallenden Teilen)

2007:

Integration der neuen Prüfungsstruktur in die Berufsausbildungsordnung

2018:

• Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Berufsausbildung in den industriellen Metallberufen tritt in Kraft

• Aufnahme von Inhalten zum Bereich Digitalisierung, Datenschutz und Informationssicherheit sowie von kodifizierten Zusatzqualifikationen

2020:

Novellierung des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) und der Handwerksordnung (HWO): z.B. Einführung einer Mindestausbildungsvergütung; Erweiterung der Möglichkeit, Ausbildungen in Teilzeit zu absolvieren. Verbessert wird auch die Durchlässigkeit innerhalb der beruflichen Bildung. So können Ausbildungsordnungen vorsehen, dass Auszubildende bei nicht bestandener Abschluss- bzw. Gesellenprüfung in einem Beruf, der auf einem zweijährigen Ausbildungsberuf aufbaut, den Abschluss der zweijährigen Ausbildung erwerben.

2024:

Inkrafttreten des Berufsbildungsvalidierungs- und -digitalisierungsgesetz mit Anpassungen im Berufsbildungsgesetz (BBiG) und der Handwerksordnung (HWO): u.a. gesetzliche Verankerung der Möglichkeit des digitalen mobilen Ausbildens; Einführung eines Feststellungs- und -bescheinigungsverfahrens (Berufsvalidierung) der individuellen berufliche Handlungsfähigkeit am Maßstab eines anerkannten Ausbildungsberufs unabhängig von einem formalen Berufsausbildungsabschluss. |

. .

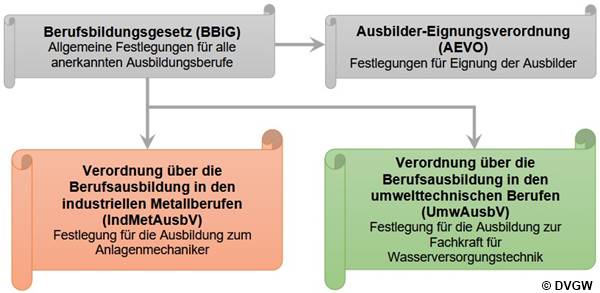

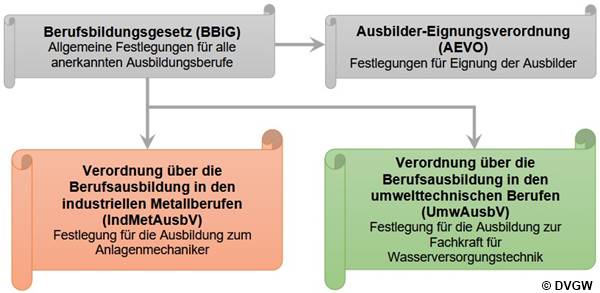

Die beiden anerkannten Ausbildungen zum Anlagenmechaniker und Fachkraft für

Wasserversorgungstechnik sind über folgendes Gesetze und Verordnungen festgelegt

Arbeitshilfe für Ausbilder

Informationen und Kooperationsmöglichkeiten bei der Ausbildung

zum Anlagenmechaniker und zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. |

Anlagenmechaniker/in

Ausbildungsbeschreibung

Bundesagentur für Arbeit (BA)

Anlagenmechaniker/Anlagenmechanikerin (Ausbildung - Industrie)

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)

Verordnung über die Berufsausbildung in den industriellen Metallberufen

Bundesamt für Justiz

Ausbildungsrahmenplan

Industrielle Metallberufe - Anlagenmechaniker/Anlagenmechanikerin

IHK24 e.V.

Anlagenmechaniker*in - Fachrichtung Versorgungstechnik

Dortmunder Stadtwerke AG |

|

Gestreckte Prüfung |

In allen dreijährigen Berufen wird eine "Gestreckte Gesellenprüfung" oder "Gestreckte Abschlussprüfung" eingeführt. Bei dieser Prüfungsart (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 BBiG und § 44 BBiG oder § 36 a HwO) findet keine Zwischenprüfung statt, sondern eine Gesellenprüfung bzw.Abschlussprüfung, die sich aus zwei bewerteten Teilen zusammensetzt. Teil 1 und 2 werden zeitlich voneinander getrennt geprüft. Beide Prüfungsteile fließen dabei in einem in der Verordnung festgelegten Verhältnis in die Bewertung und das Gesamtergebnis der Gesellen- bzw. Abschlussprüfung ein.

In vielen Berufen mit einer drei- bzw. dreieinhalbjährigen Ausbildungszeit legen eine "Gestreckte Prüfung" ab. In der Zukunft werden alle Ausbildungsverordnungen voraussichtlich entsprechend angepasst und die klassische Zwischenprüfung wird abgeschafft.

Die Gründe für die Einführung der gestreckten Gesellenprüfung sind:

- die Motivationssteigerung der Auszubildenden durch eine frühzeitige Leistungsstandkontrolle mit Auswirkungen auf das Ergebnis der Gesellenprüfung,

- die Entlastung der Ausbildungsbetriebe durch abschließendes Feststellen von Grundkompetenzen ohne erneutes Prüfen am Ende de Ausbildungszeit (Wegfall des "Trainierens" von Grundfertigkeiten am Ende der Lehrzeit) und

- die Entlastung der Prüfung am Ende der Ausbildungszeit durch Wegfall der Prüfung von Grundkompetenzen.

Die gestreckte Gesellenprüfung (Handwerksordnung) ist in der jeweilige Ausbildungsverordnung (z. B. SHKAMAusbV) geregelt und funktioniert so:

• Teil 1

Versorgungstechnik (30 %)

• Teil 2

- Prüfungsbereich Kundenauftrag (35 %)

- Prüfungsbereich Arbeitsplanung (15 %)

- Prüfungsbereich Systemanalyse und Instandhaltung (10 %)

- Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde (10 %)

Die Gesellenprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen wie folgt bewertet worden sind:

1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens "ausreichend",

2. im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens "ausreichend",

3. im Prüfungsbereich Kundenauftrag mit mindestens "ausreichend",

4. in mindestens zwei der übrigen Prüfungsbereiche von Teil 2 mit mindestens "ausreichend" und

5. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit "ungenügend".

Auf Antrag des Prüflings ist die Prüfung in einem der Prüfungsbereiche Arbeitsplanung, Systemanalyse und Instandhaltung oder Wirtschafts- und Sozialkunde durch eine mündliche Prüfung von 15 Minuten zu ergänzen,

wenn

1. der Prüfungsbereich schlechter als "ausreichend" bewertet worden ist und

2. die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben kann.

Bei der Ermittlung des Ergebnisses für diesen Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten.

Die gestreckte IHK-Abschlussprüfung ist in der jeweilige Ausbildungsverordnung geregelt und funktioniert so:

• Etwa in der Mitte des zweiten Ausbildungsjahres findet die Abschlussprüfung Teil 1 statt (diese Teil-1-Prüfung ersetzt die klassische Zwischenprüfung)

• Hier zeigen die Auszubildenden das bisher in der Berufsschule erlernte Wissen und die im Betrieb erlangten Fertigkeiten und Kenntnisse.

• Je nach Beruf fließt das Ergebnis des Prüfungsteils 1 zu 20 bis 40% in die Abschlussnote mit ein.

• Am Ende der Ausbildung findet der zweite Teil der Abschlussprüfung statt.

• Die Ergebnisse von Teil 1 und Teil 2 werden auf dem IHK-Zeugnis ausgewiesen.

Diese Form der gestreckten Abschlussprüfung ist weniger verdichtet, da Grundkenntnisse und -fertigkeiten nicht noch einmal im Teil 2 abgefragt und gezeigt werden müssen. Zudem zählt die bestandene Abschlussprüfung der zweijährigen Aufbauausbildungen meist als Teil 1 der Abschlussprüfung, wenn die Ausbildung fortgeführt wird.

Zulassungsvoraussetzungen

Teil 1 der Abschlussprüfung

• Die erforderliche Ausbildungszeit wurde absolviert.

• Der schriftliche Ausbildungsnachweis (Berichtsheft) wurde geführt.

• Das Berufsausbildungsverhältnis muss eingetragen sein.

Teil 2 der Abschlussprüfung

• Die erforderliche Ausbildungszeit wurde absolviert oder endet spätestens zwei Monate nach dem Prüfungstermin.

• Der schriftliche Ausbildungsnachweis (Berichtsheft) wurde geführt.

• Teilnahme an Teil 1 der Abschlussprüfung. (Es gibt Ausnahmen, in denen man Teil 1 und Teil 2 zusammen ablegen kann.) |

IHK-Prüfung: Alle Infos zur Ausbildungsprüfung

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern

Abschlussprüfung in zwei Teilen (gestreckte Prüfung)

Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf

Zwischenprüfung, Abschlussprüfung, mündliche Prüfung – Wie geht das?

AZUBOT GmbH |

|

Meisterprüfung |

|

Die Meisterprüfung ist die wichtigste Fortbildungsprüfung im Handwerk. Sie dokumentiert den Erfolg eines Meisterlehrgangs und ist das Qualitätssiegel für Unternehmer/innen und Führungskräfte im Handwerk.

Die Meisterprüfung ist das Herzstück des Handwerks – ein Zeichen für höchste Kompetenz und handwerkliches Können. Mit dem Meistertitel (Meisterbrief) eröffnen sich neue berufliche Perspektiven und schaffen die optimale Grundlage für Ihre Selbstständigkeit oder Führungsposition. |

|

Die grundlegenden Bestimmungen zur Meisterprüfung sind in der Handwerksordnung zu finden: Die §§ 45 - 51e legen sowohl für die zulassungspflichtigen als auch für die zulassungsfreien Handwerke u. a. den Gegenstand der Prüfung, Befreiungsregelungen, die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse, das Zulassungsverfahren sowie Verfahren zur Gleichwertigkeitsfeststellung fest.

Die Prüfungsanforderungen der gewerbeübergreifenden Teile III und IV sind ebenfalls in einer staatlichen Rechtsverordnung festgelegt, der Allgemeinen Meisterprüfungsverordnung (AMVO).

Das Prüfungsverfahren für die Meisterprüfung, also die "Spielregeln" für Prüfer/innen und Prüfungsteilnehmer/innen, sind in der Verordnung zur Neuregelung des Meisterprüfungsverfahrensrechts niedergelegt. Dort sind wichtige Fragen des Meisterprüfungsverfahrens geregelt, wie z. B. Folgen vom Rücktritt und Nichtteilnahme an der Prüfung, von Täuschungen, den Umgang mit Befreiungsanträgen, die Durchführung der unterschiedlichen Prüfungsaufgaben sowie die Dokumentationspflichten des Prüfungsausschusses.

Die Meisterprüfung besteht aus vier selbständigen Teilen:

• Fachpraxis (Teil I)

• Fachtheorie (Teil II)

• Betriebswirtschaft und Recht (Teil III)

• Berufs- und Arbeitspädagogik (Teil IV)

Im fachpraktischen Teil einer Meisterprüfung ist in der Regel ein Meisterprüfungsprojekt durchzuführen. Das Meisterprüfungsprojekt besteht in der Planung, Durchführung und Kontrolle eines typischen, anspruchsvollen beruflichen Produkts oder Geschäftsprozesses oder einer Dienstleistung. Das Meisterprüfungsprojekt wird durch ein Fachgespräch ergänzt.

In den drei anderen Prüfungsteilen werden in erster Linie schriftliche Prüfungsleistungen, im Teil IV auch eine Präsentation oder die praktische Durchführung einer Ausbildungssituation und ein Fachgespräch gefordert.

Mit dem Meistertitel erhalten die Meister ein allgemeines Hochschulzugangsrecht. Studierwillige können damit ohne Abitur studieren. Das gilt auch für staatlich geprüfte Techniker und Fachwirte. Sie können ein Fach ihrer Wahl studieren, ohne eine Eignungsprüfung ablegen oder Probezeiten absolvieren zu müssen. Ihr Abschluss ist der allgemeinen Hochschulreife (Abitur) gleichgesetzt. |

Meisterprüfung

Daike Witt, Zentralverband des Deutschen Handwerks e. V. (ZDH)

Leidenschaft ist das beste Werkzeug: Werden Sie Meisterin oder Meister!

Handwerkskammer Flensburg

Verordnung über das Zulassungs- und allgemeine Prüfungsverfahren für die Meisterprüfung im Handwerk und in handwerksähnlichen Gewerben (Meisterprüfungsverfahrensverordnung - MPVerfV)

Bundesminister der Justiz

Mit dem Meister studieren, so gehts (2025)

ich-mach-weiter.de - Michael Schmid

Meisterprüfungsvorbereitungskurse im

Installateur- und Heizungsbauer-Handwerk

|

|

Technikerprüfung |

.

. |

Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker

netzkonsorten GbR

Prüfung zum staatlich geprüften Techniker

Florian Mayer, Mayer Education

Techniker oder Meister

TarGroup Media GmbH

Weiterbildung zum Staatlich geprüften Techniker (2025) – Alles über die Techniker Ausbildung

ich-mach-weiter.de - Michael Schmid |

|

Externenprüfung - Gesellenbrief ohne Ausbildung |

Eine mehrjährige praktische Berufserfahrung auf Fachkraft-Niveau in einem Berufsfeld, in dem eine Gesellenprüfung ohne Berufsausbildung durchgeführt werden soll, ist die wichtigste Voraussetzung. Als Berufserfahrung können Tätigkeiten im Inland sowie im Ausland angerechnet werden. Interessierte für die Externenprüfung (Ausnahmsweise Zulassung) müssen in der Regel bei der Prüfungsvorbereitung ohne Ausbildung und Ausbilder und ohne Berufsschule sowie Berufsschullehrer zurechtkommen. Aber viele Berufsschulen geben auch Auskunft über das notwendige Unterrichtsmaterial und dass es bei den überbetrieblichen Ausbildungsstätten Kurse zur Prüfungsvorbereitung gibt, die auch Externe besuchen können. Außerdem gibt es Vorbereitungskurse in Bildungsakademien, die auf diese Prüfung vorbereiten.

Diese Vorbereitungskurse (z. B. bei HWK, IHK oder IBB) sind kostenpflichtig, es gibt aber vielfältige Fördermöglichkeiten. Für Vorbereitungskurse zur Externenprüfung ist es möglich, dass sogar 100 % der Kosten übernommen werden können. Fördermöglichkeiten dafür gibt es zum Beispiel über den Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit und Jobcenter. Auch die Deutsche Rentenversicherung und der Berufsförderungsdienst der Bundeswehr bieten Unterstützung an. Darüber hinaus gibt es in jedem Bundesland eigene Länder-Förderprogramme..

Die wichtigste Voraussetzung für eine Prüfungszulassung ist eine Beschäftigungszeit von mindestens dem 1,5-fachen der regulären Ausbildungszeit des Berufs der Gegensstand des Antrags ist. Bei einer dreijährigen Ausbildungszeit sind also mindestens viereinhalb Jahre Berufserfahrung nötig. Diese werden durch Arbeitszeugnisse, Arbeitsbescheinigungen und längere berufliche Qualifizierungsmaßnahmen nachgewiesen.

Die Prüungsinhalte des Berufes sind sowohl zeitlich als auch vom Umfang her mit den Gesellenprüflingen des gleichen Berufes im jeweiligen Kammerbezirk identisch.

Die Anmeldung erfolgt bei den Handwerkskammern oder Industrie und Handelskammern und ist meistens, wie die regulären Prüfungen auch, zweimal im Jahr möglich. So findet z. B. die Sommerprüfung, die als schriftliche Prüfung im Mai und als praktische Prüfung zwischen Juni und August, statt. Für die Winterprüfung, die schriftlich im November und praktisch von Dezember bis März des nächsten Jahres stattfindet. Das kann aber je nach Kammerbezirk variieren. |

Gesellenbrief ohne Ausbildung: So kann man ihn bekommen

Jana Tashina Wörrle, Deutsche Handwerks Zeitung (DHZ) - Holzmann Medien GmbH & Co. KG

Externenprüfung - Gesellenprüfung ohne Berufsausbildung erwerben

Bildungsakademie Handwerkskammer Karlsruhe

Externenprüfung: So kommen Sie ohne Ausbildung zum Berufsabschluss

IBB Institut für Berufliche Bildung AG

Zulassung zur Abschlussprüfung ohne Berufsausbildung

Industrie- und Handelskammer zu Berlin

Der Weg zur Externenprüfung

Handwerkskammer für München und Oberbayern

|

|

Umschulungsprüfung |

. |

Umschulung - Voraussetzungen und Formen

HK24 - Handelskammer Hamburg

Umschulung durch die Rentenversicherung

Ratgeber Umschulung - Arbeitskreis Integrative Bildung

Umschulungen von A bis Z

Ratgeber Umschulung - Arbeitskreis Integrative Bildung

Umschulungsprüfung in dualen Ausbildungsberufen ablegen

Der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein - Staatskanzlei -

Zentrales IT-Management der Landesregierung

Richtlinie

des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung vom 29. August 2022

Musterprüfungsordnung für die Durchführung von Gesellen- und Umschulungsprüfungen

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)

Umschulung ohne Ausbildung

Studiengemeinschaft Werner Kamprath Darmstadt GmbH |

|

Fortbildungsprüfung |

. |

Fortbildungsordnungen des Bundes

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Fortbildungsordnungen und wie sie entstehen

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)

Fortbildungen A-Z

HK24 Schleswig-Holstein

Industrie- und Handelskammern zu Flensburg, zu Kiel und zu Lübeck |

|

Ausbildungsberechtigung |

Wer im Handwerk ausbilden darf, das regelt die Handwerksordnung und das Berufsbildungsgesetz. Wer die Meisterprüfung in dem jeweiligen Handwerk bestanden hat, ist grundsätzlich ausbildungsberechtigt. Aber auch wer andere Qualifikationen für die Berechtigung zur Ausbildung hat, darf abhängig vom ausgeübten Handwerksbereich ausbilden. |

Im zulassungspflichtigen Handwerk sind fachliche Eignungen vorausgesetzt.

• Bestandene Meisterprüfung in dem zulassungspflichtigen Handwerk, in dem ausgebildet werden soll, oder in einem mit diesem verwandten Handwerk.

• in dem zulassungspflichtigen Handwerk, in dem ausgebildet werden soll, oder in einem mit diesem verwandten Handwerk

a) Voraussetzungen zur Eintragung in die Handwerksrolle nach § 7 HwO oder

b) Ausübungsberechtigung nach § 7a oder § 7b HwO oder

c) Ausnahmebewilligung nach § 8 HwO.

• Bestandener Teil IV der Meisterprüfung oder eine gleichwertige andere Prüfung, z. B. eine Ausbildereignungsprüfung auf der Grundlage einer nach § 30 Absatz 5 des Berufsbildungsgesetzes erlassenen Rechtsverordnung. |

Im zulassungsfreien Handwerk oder einem handwerksähnlichen Gewerbe sind fachliche Eignungen vorausgesetzt.

• Bestandene Meisterprüfung in dem zulassungsfreien Handwerk oder in dem handwerksähnlichen Gewerbe, in dem ausgebildet werden soll oder

• Bestandene Gesellen- oder Abschlussprüfung in einer dem Ausbildungsberuf entsprechenden Fachrichtung oder

• Eine bestandene anerkannte Prüfung an einer Ausbildungsstätte oder vor einer Prüfungsbehörde oder eine Abschlussprüfung an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Schule in einer dem Ausbildungsberuf entsprechenden Fachrichtung oder

• Eine bestandene Abschlussprüfung an einer deutschen Hochschule in einer dem Ausbildungsberuf entsprechenden Fachrichtung bestanden hat und eine angemessene Zeit in seinem Beruf praktisch tätig gewesen ist.

Die berufs- und arbeitspädagogischen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten werden auf der Grundlage des Berufsbildungsgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen festgelegt. |

Erforderlich sind beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten zur Ausbildung in einem nichthandwerklichen Ausbildungsberuf.

• die Abschlussprüfung in einer dem Ausbildungsberuf entsprechenden Fachrichtung bestanden hat oder

• eine anerkannte Prüfung an einer Ausbildungsstätte oder vor einer Prüfungsbehörde oder eine Abschlussprüfung an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Schule in einer dem Ausbildungsberuf entsprechenden Fachrichtung bestanden hat oder

• Eine bestandene Abschlussprüfung an einer deutschen Hochschule in einer dem Ausbildungsberuf entsprechenden Fachrichtung und eine angemessene Zeit in seinem Beruf praktisch tätig gewesen ist.

Für den Nachweis der berufs- und arbeitspädagogischen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten finden die auf der Grundlage des § 30 Absatz 5 des Berufsbildungsgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen Anwendung. |

In neuen Berufen, für die es keine Vorläuferberufe gibt, sind für das Ausbildungspersonal noch keine entsprechende fachliche Abschlüsse im dualen System. Hier geht man davon aus, dass die erforderlichen beruflichen Fertigkeiten und Kenntnisse vorhanden sind:

• wenn eine Berufsausbildung in verwandten Berufen vorliegt

und die zu lehrenden Tätigkeiten im Ausbildungsbetrieb oder einem Betrieb der gleichen oder vergleichbaren Branche langjährig ausgeübt sind. |

Nach dem Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung dürfen keine Lehrlinge eingestellt werden, wenn jemand persönlich nicht geeignet ist, besonders der Nach dem Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung dürfen keine Lehrlinge eingestellt werden, wenn jemand persönlich nicht geeignet ist, besonders der

• Kinder und Jugendliche nicht beschäftigen darf oder

• wiederholt oder schwer gegen diese Gesetze oder die auf Grund dieser Gesetze erlassenen Vorschriften und Bestimmungen verstoßen hat.

Quelle: Peter Braune, DHZ

|

Wer darf im Handwerk ausbilden? - Gastautor Peter Braune, DHZ

Ausbildereignungsprüfung – so bestehen Sie die Prüfung

AEVO Akademie GmbH

Ausbildungsmethoden: lehren und lernen für die AEVO

AEVO Akademie GmbH |

Ausbildung - Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Ausbildungsprüfungen im Handwerk

Daike Witt, Zentralverband des Deutschen Handwerks e. V. (ZDH)

Aufbau, Ziel und Zulassungsvoraussetzungen für Prüfungen

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)

Berufe im Handwerk

Ausbildung.de GmbH |

|

Lehrmethoden

In der Ausbildung des Handwerks spielen pädagogische Methoden eine entscheidende Rolle. Diese Techniken helfen dabei, Lernziele zu erreichen und den Lernprozess zu optimieren.

Um die Lernziele aus dem betrieblichen Ausbildungsplan zu erreichen, stehen Ausbildern eine Reihe von Lehrmethoden zur Verfügung, die je nach Ausbildungfortschritt des Auszubildenden und Lernziel variieren und auch kombiniert werden können.

Die Augmented Reality (AR - Erweiterte Realität), Mixed Reality (MR - Gemischte Realität) und Virtual Reality (VR - Visuelle Realtät) sind Schlüsseltechnologien für den Zugang zum Metaversum (Verknüpfung aus der realen und den virtuellen Welten). Diese digitalen Tools erlauben es Auszubildenden, realitätsnahe Szenarien zu durchlaufen und so ihre Fähigkeiten in einer kontrollierten Umgebung zu testen und zu verbessern. Diese Technologien werden bereits vielfach in der beruflichen Bildung des Handwerks eingesetzt.

Die bekanntesten Methoden im Handwerk sind:

• 4-Stufen-Methode

Mit der Vier-Stufen-Methode wird innerhalb von vier Stufen Wissen vermittelt und überprüft. Kennzeichnend hierfür ist, dass der Ausbilder seinen Auszubildenden anleitet und ihm eine Tätigkeit vormacht und erläutert.

Die vier Stufen bestehen aus:

1. Vorbereiten und Erklären

2. Vormachen und Erklären

3. Vom Auszubildenen nachmachen und erklären lassen

4. Den Auszubildenen anwenden und üben lassen

Bei der Vier-Stufen-Methode werden Fehler rechtzeitig erkannt und gar nicht unbedingt falsch eingeübt. Au0erdem erfordert sie im Vergleich zu anderen Methoden meist weniger Zeit. Durch die einfache Struktur ist auch die Unterweisung für den Auszubildenden meist leicht nachzuvollziehen und auch der Zweck der Unterweisung ist für den Auszubildenden bei dieser Methode ersichtlich.

Der Auszubildenden hat bei der Vier-Stufen-Methode die Möglichkeit, sich Arbeitsschritte in richtiger Reihenfolge einzuprägen, Fragen zu stellen, wenn etwas unklar ist und Abläufe nachzumachen und zu üben. Dies festigt neu erlerntes Wissen.

• Job Shadowing

Die Auszubildenden folgen beim Job Shadowing erfahrenen Beschäftigten, um deren Arbeit kennenzulernen. Sie übernehmen dabei die Rolle eines "Schattens". Sie sollen beobachten, lernen und manchmal Fragen stellen können. Auf diese Weise bekommen sie ein Gefühl dafür, wie ein Tag, eine Woche oder ein längerer Zeitraum verläuft und lernen verschiedene Arbeitsabläufe.

Job Shadowing ist eine praxisorientierte Lernmethode, bei der eine Person ("Beschatter") einem Mitarbeiter im Unternehmen während des Arbeitsalltags folgt. Dies ermöglicht, direkte Einblicke in die Tätigkeiten und Aufgaben verschiedener Rollen zu gewinnen, indem neue Mitarbeiter von ihren erfahrenen Kollegen lernen. Job Shadowing unterscheidet sich von einem Praktikum oder einer Ausbildung, da es weniger um die aktive Mitarbeit, sondern vielmehr um das Beobachten und Verstehen der Arbeitsabläufe und Unternehmenskultur geht.

• Hospitation

Neben der Lehrmethode "Job Shadowing" ist eine Hospitation eine Methode, bei der Jobanwärter den Arbeitsalltag einer bestimmten Person in einem Unternehmen begleiten. Dabei erhalten sie einen Einblick in Arbeitsabläufe, Aufgaben, Arbeitsweisen und erlangen berufliche Erfahrungen, während sie die Person "beschatten". Die Hospitierenden bekommen die Möglichkeit, in relativ kurzer Zeit einen umfassenden Überblick über einen favorisierten Beruf zu erhalten, ohne hierfür umfassend recherchieren zu müssen oder langfristig dort tätig zu sein. Im Gespräch mit Mitarbeitenden und Vorgesetzten bekommt der Hospitierende wertvolle Einblicke in die Arbeitsatmosphäre und die Unternehmenskultur.

Gegenüber eines Praktikums arbeiten Hospitierende nicht aktiv mit und die Verweildauer im Betrieb ist in der Regel wesentlich kürzer.

• Demonstrationsmethode

Eine Demonstration wird angewendet, um Auszubildenden einen Sachverhalt vorzuführen oder vorzutragen und ein Thema anschaulich zu vermitteln. Der Sachverhalt wird möglichst verständlich, auch durch Medien, die im Vorfeld sorgfältig ausgewählt werden, vermttelt. Dabei ist man dem Auszubildenen zugewandt und beantwortet dessen Fragen. Der Auszubildene wiederum sollte der Demonstration möglichst aufmerksam folgen und im Nachhinein dann eine Phase des Nachmachens und Übens durchlaufen.

Vorteilhaft ist, dass durch die Demonstration ein Thema anschaulich vermittelt wird und so dem Auszubildenden der Praxistranfer erleichtert wird. Ein Auszubildenden kann sich durch die Demonstration leicht mit dem Thema oder der Aufgabe identifizieren und auch Lösungswege besser nachvollziehen, als wenn sie dies alles nur auf theoretischer Basis erfahren.

Wichtig ist jedoch, dass die Demonstration auch wirklich gekonnt präsentiert wird, und der Ausbilder nicht selbst erst herumprobiert und den Sachverhalt eigentlich noch gar nicht hinreichend beherrscht. Fehler in der Demonstration können sich nämlich bei den Azubis einprägen und so erreicht der Ausbilder dann genau das Gegenteil von dem, was er eigentlich vermitteln wollte.

• Moderationsmethode

Bei der Moderationsmethode wird eine Diskussion innerhalb einer Gruppe vom Ausbilder moderiert. Die Gruppe kann dabei aus mehreren Auszubildenden oder auch aus Auszubildenden und ausgelernten Mitarbeitern des Unternehmens bestehen. Der Ausbilder gibt während der Diskussion Impulse und leitet das Gespräch begleitend.

Der Einsatz der Moderationsmethode eignet sich besonders, wenn Ideen gesammelt, Meinungen abgefragt oder gebildet werden sollen, ebenso bei der Entscheidungsfindung und Lösungssuche bei vorgegebenen Ausgangssituationen.

• Lehrgespräch

Der Ausbilder gibt das Ziel und den Inhalt des Lehrgesprächs vor. Der Auszubildende folgt den Gedankengängen aufmerksam und versucht, diese nachzuvollziehen. Der Ausbilder sollte möglichst geschickt fragen, indem er offene Fragen verwendet, da er so den Auszubildenen dazu ermuntert, Antworten eigenständig zu erarbeiten

Das Lehrgespräch motiviert den Auszubildenen, da er die Inhalte zukünftig auch allein und eigenständig umsetzen darf. Des Weiteren erhält der Ausbilder durch die Antworten des Auszubildenden auch gleich eine Rückmeldung, ob der Auszubildene die Inhalte verstanden hat oder nicht. Ein Lehrgespräch ermöglicht dem Ausbilder außerdem, die Lerninhalte aktiv zu steuern und gibt dem Auszubildenden Denkanstöße zum eigenständigen Lernen. Der Auszubildene nimmt aktiv teil.

Das Lehrgespräch eignet sich dann, wenn bereits Vorkenntnisse beim Auszubildenden vorhanden sind, auf die er zurückgreifen kann. Geeignet kann es auch sein, um passive Auszubildende zu fordern und diese direkt anzusprechen. Weitere Anwendung kann das Lehrgespräch finden, wenn zum Beispiel der Einstieg in ein neues Thema erleichtert werden soll.

• Einzelarbeit

Einzelarbeit bedeutet, dass der Auszubildende eigenständig und allein eine Aufgabe bearbeitet, die er vom Ausbilder erhalten hat. Dabei kann es sich um einen vorgegebenen reellen Sachverhalt oder eine besondere Aufgabenstellung handeln, für die auch ein Bearbeitungszeitraum festgelegt werden kann.

Der Ausbilder muss die Aufgabenstellung oder Ausgangssituation so präzise wie möglich formulieren und dem Auszubildenen bei Fragen zur Verfügung zu stehen. Ebenfalls sollte im Vorfeld eingeschätzt werden, ob sich die geplante Aufgabe auch wirklich in Einzelarbeit vom Auszubildenen bearbeiten lässt.

• Projektmethode

Die Projektmethode ist eine exklusive Lehrmethode. Hier muss der die Auszubildende, der mit einem Projekt betraut wrd, auch bereits ausreichend qualifiziert und über genügend Erfahrung verfügt. Der Auszubildende darf ruhig von einem schwierigen, kniffligen Projekt gefordert – aber nicht überfordert – werden. Der beste Zeitpunkt ist einige Monate vor der Gesellenprüfung.

Das Projekt wird entweder vom Ausbilder benannt, oder aber, die Projektbenennung findet bereits unter Einbeziehung des Auszubildenen statt. Der Auszubildende bearbeitet dieses Projekt im Anschluss und füllt es mit Leben, indem er alle zur Umsetzung erforderlichen Schritte selber plant und realisiert.

Sofern das Projekt nicht gemeinsam festgelegt wird, informiert der Ausbilder den Auszubildenen über die Ausgangssituation und fungiert bei Problemen als Berater. Er überprüft die Zielvorgaben und ist während der gesamten Projektdauer für seinen Auszubildenen präsent und steht als Ansprechpartner zur Verfügung.

• Extended Reality (XR - Erweiterte Realität) bezieht sich auf alle kombinierten realen und virtuellen Umgebungen und Mensch-Maschine-Interaktionen, ist also zuzusagen das "Sammelbecken" für repräsentative Formen wie Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR) und Virtual Reality (VR) sowie die zwischen ihnen interpolierten Bereiche. Erzeugt werden diese durch Computertechnologie und Wearables (VR-Headsets, internetfähige Brillen und Bluetooth-Headsets). XR bietet ein Erlebnis für die Sinne. Die Linie zwischen Realität und simulierter Welt verschwimmt, da man visuell, akustisch oder auch aktive Berührung in eine andere Welt eintaucht.

Die Ausbildungsmethoden werden in der Praxis völlig unterschiedlich angewendet. Musste während der Ausbildereignungsprüfung noch unter Anwendung einer Methode die praktische Prüfung durchgeführt werden, so kann es im Alltag auch passieren, dass Sie als Ausbilder ganz unbewusst die ein oder andere Methode anwenden. Welche Methoden sich für welche Aufgaben eignen und wie Sie sowohl bewusste Planung als auch unbewusste Anwendung optimieren können, erfahren Sie in der Vorstellung der jeweiligen Ausbildungs- bzw. Unterweisungsmethode. |

Die bekanntesten Lehrmethoden im Handwerk

Die Ausbildungsmethoden in der Übersicht

www.wirausbilder.de - NWB Verlag GmbH & Co. KG

Einführung in pädagogische Methoden für Gewerbe-Ausbildung

StudySmarter GmbH

Ausbildungsmethoden: lehren und lernen für die AEVO

AEVO Akademie GmbH

Hospitation

Brunel Service GmbH & Co. KG. |

|

Extended Reality (XR - Erweiterte Realität) |

Lehrmethoden in der Zukunft

|

Extended Reality (XR - Erweiterte Realität) ist eine Lehrmethode und bezieht sich auf alle kombinierten realen und virtuellen Umgebungen und Mensch-Maschine-Interaktionen, ist also zuzusagen das "Sammelbecken" für repräsentative Formen wie Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR) und Virtual Reality (VR) sowie die zwischen ihnen interpolierten Bereiche. Erzeugt werden diese durch Computertechnologie und Wearables (VR-Headsets, internetfähige Brillen und Bluetooth-Headsets). XR bietet ein Erlebnis für die Sinne. Die Linie zwischen Realität und simulierter Welt verschwimmt, da man visuell, akustisch oder auch aktive Berührung in eine andere Welt eintaucht. |

|

AR und VR sind somit nicht nur Spielereien, sondern eröffnen vielfältige Möglichkeiten im Handwerk. Sie können Arbeitsprozesse effizienter gestalten, die Ausbildung verbessern, die Sicherheit erhöhen und die Produktpräsentation revolutionieren. Das Handwerk hat die Chance, diese Technologien aktiv in seine digitale Zukunft zu integrieren und von den zahlreichen Vorteilen zu profitieren.

Die Augmented Reality (AR - Erweiterte Realität), Mixed Reality (MR - Gemischte Realität) und Virtual Reality (VR - Visuelle Realtät) sind Schlüsseltechnologien für den Zugang zum Metaversum (Verknüpfung aus der realen und den virtuellen Welten).

Diese digitalen Tools erlauben es Auszubildenden, realitätsnahe Szenarien zu durchlaufen und so ihre Fähigkeiten in einer kontrollierten Umgebung zu testen und zu verbessern. Diese Technologien werden bereits vielfach in der beruflichen Bildung des Handwerks eingesetzt.

• Augmented Reality (AR - Erweiterte Realität)

AR überlagert Videos oder Bilder auf einem Display der physischen Welt, typischerweise über ein Smartphone. Das eingeblendete Bild erzeugt eine Interaktion zwischen dem Nutzer, der digitalen und der physischen Welt und ermöglicht ihm, Verbindungen herzustellen oder neue Erfahrungen zu machen. AR und computergenerierten Bilder (CGI) ermöglichen die Visualisierung von Objekten in der realen Welt.

Um ein AR-Erlebnis zu schaffen, wird ein Gerät mit Kamera und Software benötigt, die die 3D-Elemente mit der AR-Anwendung nutzt. Bekannte Beispiele für AR sind unterhaltungsbezogene Optionen wie Snapchat-Filter und das Handyspiel Pokémon Go, aber auch für die betriebliche Weiterbildung hat AR Auswirkungen. .

Zu den Hauptfunktionen von AR gehören Visualisierung, Anleitung und Interaktion, da virtuelle Informationen die physische Welt ergänzen.

Drei Hauptfunktionen von AR:

- Visualisierung: AR ermöglicht Benutzern tiefere Einblicke in schwierige Aspekte mechanischer Systeme durch die Überlagerung von Livebildern der Art und Weise, wie Teile in mechanischen Umgebungen zusammenpassen.

- Anleitung: Durch AR verbesserte Anleitungen und Schulungen verändern die Lern- und Arbeitsweise, indem während der Arbeit Informationen und Diagramme in Echtzeit bereitstellt werden und so das zeitaufwändige Nachschlagen in Videos oder 2D-Diagrammen erspart wird.

- Interaktion: AR verändert die Art und Weise der Interaktion zwischen Mensch und Maschine, indem durch den Einsatz virtueller Bedienfelder künftig die Notwendigkeit physischer Bedienelemente umgangen wird.

• Mixed Reality (MR - Gemischte Realität)

Mixed Reality (MR) liegt zwischen AR und VR. MR schafft ein Erlebnis, das AR- und VR-Konzepte implementiert und die Interaktion mit virtuellen und physischen Objekten in einer MR-Welt ermöglicht. Man kann sowohl in der virtuellen als auch in der digitalen Welt sein, während man das VR-Headset trägt. Während AR auf der einen und VR auf der anderen Seite des Spektrums liegt, befindet sich MR in der Mitte und schafft eine vollständige Verschmelzung zwischen der physischen und der digitalen Welt.

• Virtual Reality (VR - Visuelle Realtät)

Im Gegensatz zu AR erzeugt Virtual Reality mithilfe eines Headsets und computergenerierter Bilder (CGI) ein vollständig immersives Erlebnis, das den Nutzer in eine virtuelle Welt versetzt. In VR interagiert der Nutzer mithilfe eines Headsets und eines Controllers mit einer vollständig virtuellen Welt. Virtual Reality erzeugt ein Sinneserlebnis, indem es die Sinnesorgane stimuliert und dazu bringt, mit der virtuellen Welt wie mit der physischen Welt zu interagieren.

Virtual Reality bietet viele ähnliche Einsatzmöglichkeiten wie AR, doch die Schaffung eines vollständig virtuellen Erlebnisses eignet sich für verschiedene Anwendungsbereiche. Zu den Branchen, die VR nutzen, gehören Unterhaltung, Gesundheitswesen, Schulung und Bildung.

- Schulung: VR-Simulationen können bei der Schulung neuer Fahrer hilfreich sein, da die virtuelle Umgebung sicherer und zugänglicher ist als das Erlernen des Fahrens in der physischen Welt.

- Bildung: VR im Bildungsbereich bringt Schüler in andere Umgebungen, um ihnen ein klares Bild von dem zu vermitteln, was sie lernen, und macht das Lernen dadurch spannender. Darüber hinaus könnte es das Fernlernen erleichtern, da Schüler an einem virtuellen Klassenzimmer teilnehmen können. |

Augmented Reality und Virtual Reality im Handwerk

handwerksblatt.de - Verlagsanstalt Handwerk GmbH

Augmented Reality vs. Virtual Reality: Was ist der Unterschied?

Coursera Staff, Coursera Inc.

Alles Spielerei oder die Erweiterung des Handwerks?

Experimentelle Fabrik

ZPVP GmbH – Zentrum für Produkt-, Verfahrens- und Prozeßinnovation GmbH

|

|

Aufstieg durch Bildung |

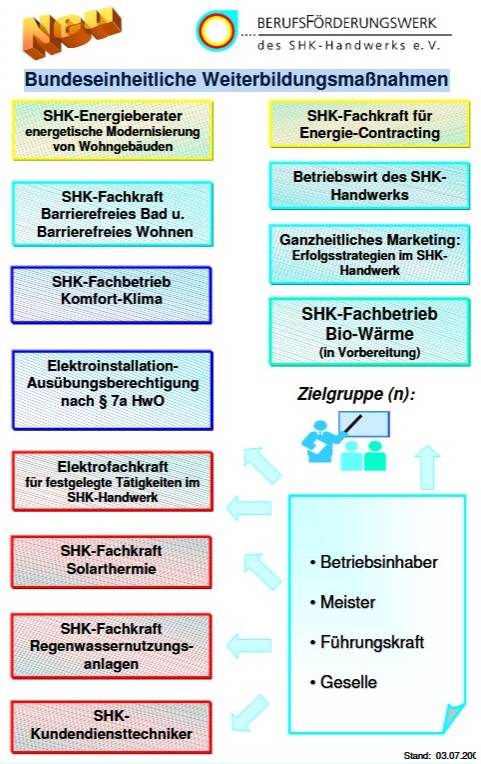

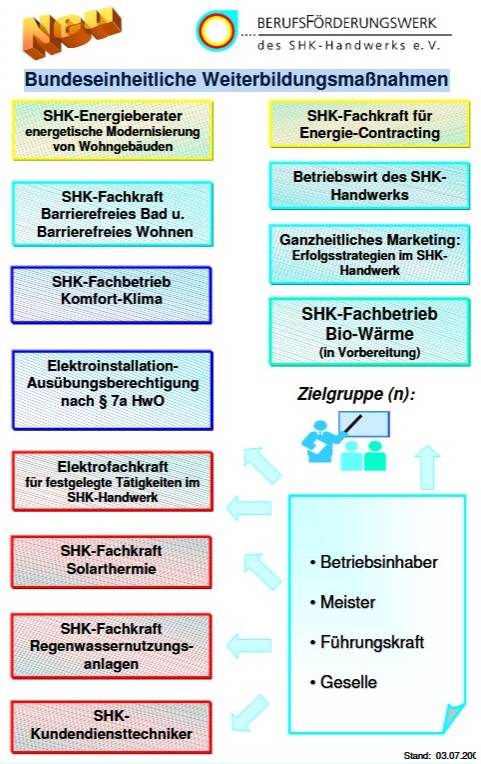

Gesellen oder Meister in einem gewerblich-technischen Beruf oder einem anderen Lehrberuf, steht ein breites Angebot zur Verfügung. Die Handwerks- und Industrie- und Handelskammern unterstützen mit ihren Bildungsakademien die Betriebe bei der Mitarbeiterqualifizierung. Sowohl die gewerblich-technischen, als auch die kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Aus- und Weiterbildungsangebote sind speziell auf das Handwerk sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zugeschnitten. Auch Seminare im Bereich der persönlichen, sozialen, methodischen Kompetenzen sind fester Bestandteil der Programme.

Ein Ziel auf der Karriereleiter ist der Meistertitel im Handwerk und der Industrie sowie darüber hinaus die Qualifikation zum Betriebswirt/in (HWK). Dabei besteht die Chance, mit den Karrierebausteinen eine Ausbildereignungsprüfung und den Technische/r Fachwirt/in (HWK) bereits vorab Teile der Meisterprüfung abzulegen. Mit Lehrgängen wie zum Beispiel Energieberater/in (HWK) oder Wirtschaftsinformatiker/in (HWK) können fachspezifische Zusatzqualifikationen erworben werden. |

Aufstieg durch Bildung - Karriere im Handwerk

Aufstieg durch Bildung – Lebenslanges Lernen

Handwerkskammer Reutlingen

Ausbildung und Karriere im Handwerk

Handwerkskammer Konstanz

|

Bundeseinheitlicher Qualifizierungsbausteine aus Ausbildungsberuf

"Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik"

Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZWH) und

Zentralstelle für die Weiterbildung (ZDH)

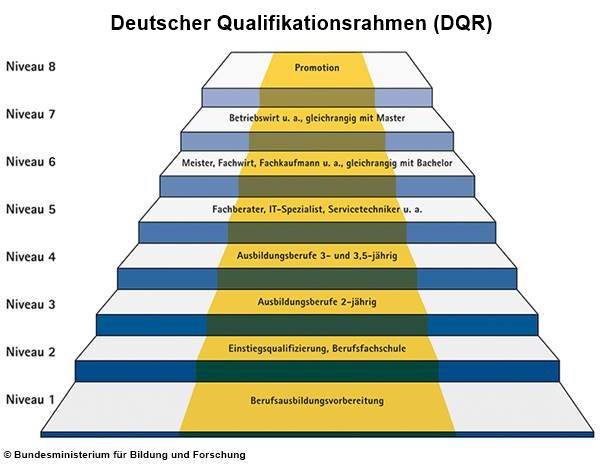

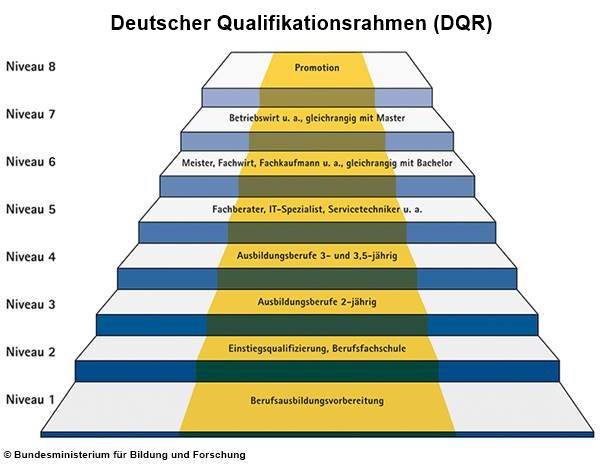

In Deutschland hat jeder die Chance zum beruflichen Aufstieg > über den Weg der beruflichen Bildung genauso wie über den akademischen Weg.

. .

Die berufliche und akademische Bildung sind nicht gleichartig aber gleichwertig

Der Deutsche Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen

Bundesministerium für Bildung und Forschung

|

Regelungen für die Zulassung zum Studieren ohne Abitur

• Meisterstudium

Bei einem Meisterstudium können Studierwillige ohne Abitur mit einem hohen beruflichen Abschluss (Meister, Techniker und Fachwirte) ein allgemeines Hochschulzugangsrecht erhalten. Sie können ein Fach ihrer Wahl studieren, ohne eine Eignungsprüfung ablegen oder Probezeiten absolvieren zu müssen. Ihr Abschluss ist der allgemeinen Hochschulreife (Abitur) gleichgesetzt.

• Fachgebundener Zugang

Fachgebundenes Studieren ohne Abitur ist die Beschreibung für ein direktes fachgebundenes Zugangsrecht, das Berufstätige mit mindestens zweijähriger Ausbildung und dreijähriger Berufspraxis erhalten. Dies bedeutet allerdings, dass ihr Studienfach grob ihrer bisherigen beruflichen Fachrichtung entsprechen muss.

• "Fachabi"

Der Begriff "Fachabi" ist weit verbreitet, aber offiziell gibt es diese Bezeichnung nicht. Es handelt sich um einen Schulabschluss nach der 12. Klasse. Häufig wird der Begriff "Fachabi" sowohl für die fachgebundene Hochschulreife als auch für die Fachhochschulreife verwendet. Daher ist es wichtig, genau zu klären, welcher Abschluss gemeint ist, wenn von "Fachabitur" die Rede ist. Die Fachoberschulreife sollte nicht mit der Fachhochschulreife verwechselt werden, da der mittlere Schulabschluss allein keine Hochschulzugangsberechtigung darstellt.

Es besteht in allen Bundesländern die Möglichkeit, ein "Studium ohne Abi" aufzunehmen. Wer den Wunsch nach Weiterqualifizierung hat, sollte genau prüfen, auf welche Weise ein Zugang an die Hochschule möglich ist. Die Voraussetzungen für ein Studium ohne Abitur sind Sache der Bundesländer und dadurch nicht einheitlich geregelt. |

Bachelor und Meister sowie Fachwirt gleichwertig

HK24 Schleswig-Holstein

Industrie- und Handelskammern zu Flensburg, zu Kiel und zu Lübeck

Wie studiere ich ohne Abitur? Studieren ohne Abi

xStudy SE

Mit dem Meister studieren, so gehts (2025)

ich-mach-weiter.de - Michael Schmid |

|

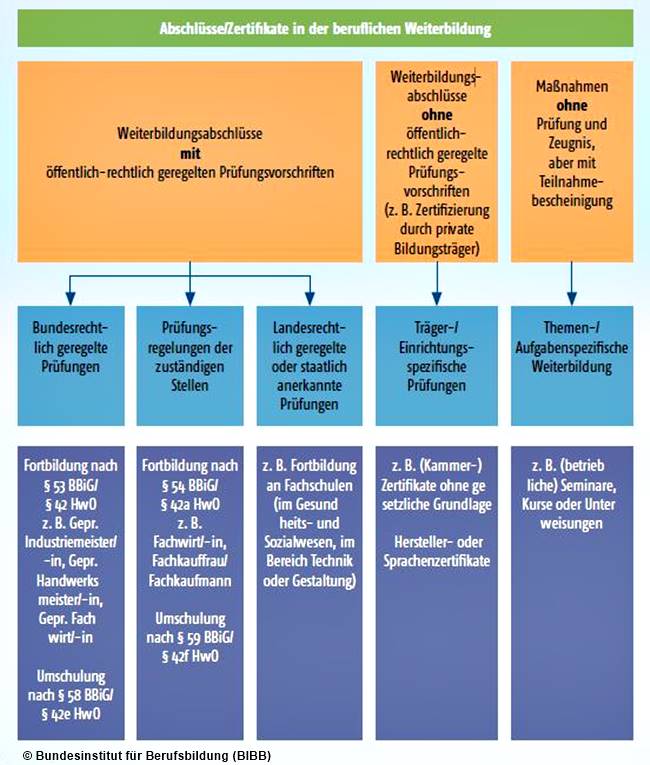

Weiterbildung |

Eine (berufliche) Weiterbildung erweitert den beruflichen Handlungsspielraum über das bisherige Tätigkeitsfeld hinaus. Dabei geht es in der Regel um neue Berufe bzw. Berufsbezeichnungen sowie um das Erlangen von Zusatzqualifikationen, die mit der aktuell ausgeführten beruflichen Tätigkeit nicht zwangsläufig im Zusammenhang stehen müssen. Eine Weiterbildung kann sowohl beruflich als auch privat motiviert sein und stellt daher eine sehr viel flexiblere Bildungsmaßnahme dar.

Zur Weiterbildung gehören berufliche Maßnahmen wie Lehrgänge, Umschulungen und Meisterkurse oder Technikerschulen, genauso wie Sprachunterricht, das Nachholen von Schulabschlüssen oder freizeitorientierte Bildungsangebote. Für viele Weiterbildungen gibt es die Möglichkeit einer staatlichen Förderung. Weiterbildung umfasst dabei drei Arten von Bildungsangeboten: die allgemeine und politische Weiterbildung, die berufliche Weiterbildung und die Weiterbildung an Hochschulen. Weiterbildungen schließen mit einer Prüfung ab.

Weiterbildung zum

• Meister

• Staatlich geprüften Techniker

• Technischen Fachwirt

• Staatlich geprüften Betriebswirt

• staatlich geprüften Gestalter im Handwerk

• Staatlich geprüften Restaurator im Handwerk

• Betriebsinformatiker |

| |

Checkliste "Qualität beruflicher Weiterbildung"

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)

Weiterbildung nach der Ausbildung

TarGroup Media GmbH

Techniker oder Meister

TarGroup Media GmbH

Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker

netzkonsorten GbR

Fortbildung & Weiterbildung: Was ist der Unterschied?

Personio SE & Co. KG |

|

Fortbildung |

. |

Fortbildung im Berufsleben – Kenntnisse auffrischen und erweitern

Arbeitsrechte.de - VFR Verlag für Rechtsjournalismus GmbH

Fortbildung: Der Schlüssel zu beruflichem Erfolg und lebenslangem Lernen

SRH Fernhochschule - The Mobile University

Fortbildungen A-Z

HK24 Schleswig-Holstein

Industrie- und Handelskammern zu Flensburg, zu Kiel und zu Lübeck |

|

| |

|

| Videos

aus der SHK-Branche |

SHK-Lexikon |

|

|

|

Hinweis!

Schutzrechtsverletzung: Falls Sie meinen, dass von meiner Website

aus Ihre Schutzrechte verletzt werden, bitte ich Sie, zur Vermeidung

eines unnötigen Rechtsstreites, mich

umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit

zügig Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis:

Das zeitaufwändigere Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung

einer für den Diensteanbieter kostenpflichtigen Abmahnung entspricht

nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen. Die Kostennote

einer anwaltlichen

Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit mir wird daher im Sinne

der Schadensminderungspflicht als unbegründet zurückgewiesen. |

|