Power to X (P2X bzw. P2Y1) ist der Sammelbegriff für verschiedene Technologien (Power to Heat, Power to Gas, Power to Liquid, Power to Chemicals), die sich mit der Speicherung oder Nutzung von Stromüberschüssen von erneuerbarer Energien (z. B. Windenergie, Photovoltaikanlagen, Wasserkraft, Geothermie) befassen. Hier ist eine Sektorenkopplung2 notwendig. Dadurch wachsen die Energieverbraucher und Energieerzeuger aus allen Sektoren zu einem ganzheitlichen System zusammen, das gemeinschaftlich Versorgungssicherheit effizient gewährleistet.

1

P Stromüberschüsse, die über dem Bedarf liegen und X bzw. Y Energieform oder Verwendungszweck, in den die elektrische Energie gewandelt wird.

2 Sektorenkopplung (Sektorkopplung, Sector Coupling, Integrated Energy) ist die Vernetzung der Sektoren der Energiewirtschaft und der Industrie, die in einem gemeinsamen holistischen Ansatz optimiert werden. Bisher wurden die Sektoren Elektrizität, Wärme- und Kälteversorgung, Verkehr und Industrie weitgehend unabhängig voneinander betrachtet. |

| P2X-Technologiepfade innerhalb der Sektorenkopplung |

Sektorenkopplungsart |

Technologiepfad |

verwendete Energiespeicher |

verwendete

Infrastruktur |

Strom - Wärme/Kälte |

Wärmepumpe*

Power to Heat

Kraft-Wärme-Kopplung

Power to Gas |

Wärmespeicher,

Kältespeicher |

Strom, Wärme, Gas

(Leitungsnetze) |

Strom - Gas |

Power to Gas |

Gasspeicher,

Gasleitungsnetz

|

Strom, Gas

(Leitungsnetze) |

Strom - Mobilität |

Power to Gas

Elektromobilität

Power to Liquid

|

Gasspeicher,

Gasleitungsnetz,

Batteriespeicher,

Kraftstoff- und

Brennstoffstank |

Strom, Gas

(Leitungsnetze)

Mineralöl, Wasserstoff

(Leitungsnetze, Tankstellen) |

Strom - Chemie |

Power to Chemicals

Power to Gas |

Rohstoffspeicher, Gasspeicher |

Strom, Gas

(Leitungsnetze),

Chemie |

| *Ob Elektrowärmepumpen zu Power-to-Heat

und damit zu Power-to-X gehören, wird kontrovers diskutiert. |

|

Power to X-Technologien – Türöffner für die Sektorenkopplung

Johanssen + Kretschmer - Strategische Kommunikation GmbH

Kopernikus-Projekt P2X

Bundesministerium für Bildung und Forschung - Referat 722: "Energie; Wasserstofftechnologien"

Bedeutung und Notwendigkeit von sektorenkoppelnden Speichern für die Energiewende

Prof. Dr.-Ing. Michael Sterner et al.

Forschungsstelle Energienetze und Energiespeicher FENES, OTH Regensburg

Funktionsweise von Windenergieanlagen

Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE)

Referat über Windkraftanlagen

Clemens Matuschek, uni-blog.info |

|

Power to Heat (PtH) |

- -

|

Power to Heat ("Elektroenergie zu Wärme" - P2H oder PtH)

ist ein Bestandteil in der Energiewende. Hier wird elektrische Energie mit einem Wirkungsgrad von fast 100 % in Wärme umgewandelt (z. B. mit [Wärmepumpen*,] Elektrothermen, Elektrokessel, Elektrodenkessel, Blockheizkraftwerke [BHKW]) und eignet sich besonders gut, wenn erneuerbare Energie in ein Wärmenetz integriert werden soll. Dies ist dann sinnvoll, wenn überschüssiger Strom im Netz verfügbar ist. Dadurch kann das Stromnetz stabilisiert oder zur Erzeugung umweltschonender Gebäudewärme, Nahwärme oder Fernwärme genutzt werden.

* Ob Elektrowärmepumpen zu Power-to-Heat und damit zu Power-to-X gehören, wird kontrovers diskutiert.

Bei der Stromerzeugung (Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen) kann es je nach Wetterlage zu starken Schwankungen im Stromnetz kommen. Um diese Schwankungen auszugleichen, muss die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien geregelt oder sogar komplett vom Netz genommen werden. Aber auch die Verbraucher müssen in ihren Lasten flexibilisiert werden (Demand Response [Steuerung des Energieverbrauchs auf der Nachfrageseite, um Regelenergie zur Verfügung zu stellen und dadurch die Stromnetze zu stabilisieren]). Nur durch komplexe Steuerungsmechanismen kann eine konstante Frequenz von 50 Hertz eingehalten werden. Die Deutschen Netzbetreiber sind verpflichtet, die Netzfrequenz konstant auf 50 Hertz zu halten und Schwankungen durch den Stromüberschuss bzw. Strommangel auszugleichen.

In der Zukunft ist eine Elektroheizung in Verbindung mit der Photovoltaik wieder aktuell.

Das Motto lautet "Kabel statt Rohre".

Für ein Solarelektrisches Wohngebäude, das wärmetechnisch nach dem heutigen Stand der Technik neu errichtet oder fachgerecht thermisch saniert wird, ist ein wassergeführtes Heizsystem im Hinblick auf Leistung und Materialeinsatz bei der Installation nicht mehr notwendig. Die benötigte Heizlast pendelt sich zwischen 3 und 6 kW ein. Für diese geringe Leistung ist eine konventionelle Heizung völlig überdimensioniert. Der Grund liegt in der hydraulischen Wärmeverteilung. Diese ist aufwändig und verlustbehaftet. |

P2H Systeme

– Intelligente Umsetzung elektrischer Energie in Wärme

ELWA Elektro-Wärme GmbH & Co. KG

Stromüberschuss sinnvoll einsetzen

G+E GETEC Holding GmbH

E-Heat - Eigenen Solarstrom in der Heizung nutzen

Energie für Gebäude KG

Nachhaltigen Strom für Wärme nutzen

Vattenfall Europe Sales GmbH |

|

|

Power

to Gas (PtG) |

|

Power

to Gas Anlage |

Quelle:

Frauenhofer IWES, ZSW - Sterner, Specht |

|

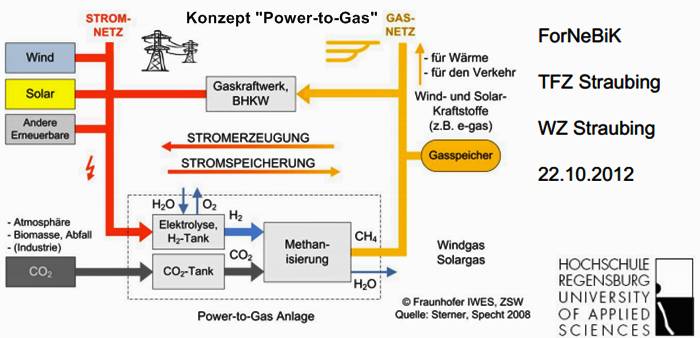

Bei dem Konzept "Power

to Gas" (PtG oder P2G)

wird mit Hilfe von elektrischer Energie ein EE-Gas

(z. B. Wasserstoff1 oder Methan2) erzeugt, um die elektrischer Energie indirekt speichern zu können. Da die elektrische

Energie hauptsächlich durch Wind und Solar erzeugt wird, spricht

man hier auch von Windgas (Windstrom

zu Windgas) oder

Solargas (Methan

aus Sonne und Wind).

Der "überschüssiger"

Strom aus Windkraft-, PV-

oder Wasserkraft-Anlagen wird in Wasserstoff

oder synthetisches Erdgas umgewandelt und im Erdgasnetz

gespeichert. Die Umwandlung

von Strom in synthetisches Erdgas

erfolgt in zwei Schritten. Zuerst wird Wasserstoff

mittels Elektrolyse erzeugt, anschließend folgt

die Methanisierung (unter Verwendung von Kohlenstoffdioxid

[CO2] in synthetisches Methan).

1 Wasserstoff gilt als einer der Energieträger der Zukunft, da er im Gegensatz zu fossilen Stoffen bei Verbrennung keine schädlichen Emissionen verursacht und aus erneuerbaren Energien gewonnen werden kann. Wichtige Einsatzfelder sind:

- Wasserstoff findet zunehmend Einsatz als Kraftstoff in Wasserstoffverbrennungsmotoren oder in Brennstoffzellen. Aufgrund seiner umweltfreundlichen Eigenschaften wird Wasserstoff gegenüber fossilen Brennstoffen bevorzugt, dabei der Verbrennung lediglich Wasser und kein Kohlenstoffdioxid entsteht.

- Mit Wasserstoff lassen sich bei der Kohlehydrierung künstlich flüssige Kohlenwasserstoffe herstellen, die fossile Kraftstoffe ersetzen.

- Wasserstoff wird in der Industrie bei der Veredelung von Metallen, der Produktion von Düngemitteln oder als Kühlmittel verwendet.

Zudem dient Wasserstoff der Energiespeicherung. Hierbei wird je nach den spezifischen Eigenschaften unterschieden zwischen:

- gasförmig: Speicherung in Druckbehältern

- flüssig: Speicherung in vakuumisolierten Behältern

- Einlagerung in Metallhydriden oder in Kohlenstoff-Nanoröhren.

2Der regenerativ erzeugte Wasserstoff aus der Elektrolyse kann unter Nutzung von Kohlenstoffdioxid in einer nachgeschalteten Methanisierung in Methan überführt werden. Die Anwendungsfelder sind vielfältig:

- Substitut für fossile Gase bei der Wärmeerzeugung

- Verwendung als erneuerbarer Kraftstoff für Gasfahrzeuge

- Wichtiges Element zur Erzeugung von weiteren chemischen Verbindungen durch Synthese [z. B. Wasserstoff, Ethin oder Methylhalogenid) |

Methanisierung von überschüssigem Strom macht konventionelle Kraftwerke überflüssig

Quelle: MicrobEnergy GmbH / Viessmann Werke GmbH & Co. KG

Power to Gas: Schlüsseltechnologie der Energiewende

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. - Technisch-wissenschaftlicher Verein

Wie Power-to-Gas funktioniert

Agentur für Erneuerbare Energien e.V. (AEE)

Power-to-Gas

Vattenfall Europe Sales GmbH

Potenziale von Power-to-Gas Energiespeichern

Mareike Jentsch/Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik IWES

Kraftwerke und Windleistung in Deutschland

Umweltbundesamt |

|

Power to Liquid (PtL) |

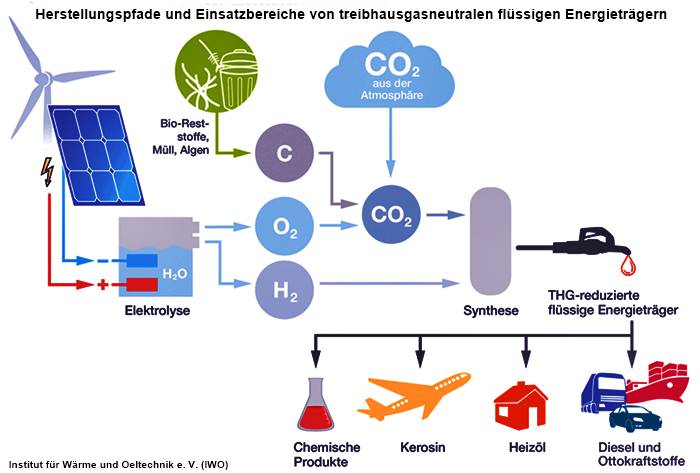

Bei Power to Liquid wird mit Hilfe von Strom zunächst durch die Wasserelektrolyse Wasserstoff erzeugt (Power to Gas). Der Wasserstoff kann anschließend mit Kohlenmonoxid oder Kohlendioxid in einer Synthese zu Kohlenwasserstoffen umgewandelt werden. Durch verschiedene Synthesen (z. B. Methanolsynthese, Fischer-Tropsch-Synthese [FTS]) können die Kohlenwasserstoffe nach Abscheidung des gebildeten Wassers durch Raffinerieprozesse zu Brenn- und Kraftstoffen (Synfuels) und Chemikalien weiterverarbeitet werden. |

Synthetische Kraft- und Brennstoffe - Synfuels |

Synthetische Kraft- und Brennstoffe (Synfuels) werden künstlich hergestellt. Durch das Aufspalten der Moleküle des Ausgangsmaterials (z. B. Pflanzen, Pflanzenöl, Wasser und Kohlendioxid [CO2]) entsteht synthetisches Gas.

Danach werden die Spaltprodukte dieses Gases neu sortiert und in einen flüssigen Rohstoff umgewandelt, der vor allem aus kettenförmigem Kohlenwasserstoff besteht. Aus diesem flüssigen Rohstoff können verschiedene Produkte (z. B. Diesel,

Heizöl, Kerosin) hergestellt werden.

Synfuels verbrennen deutlich sauberer als rohöl-basierte Kraft- oder Brennstoffe. Sie

erzeugen weniger Schadstoffe (z. B. Kohlendioxid [CO2], Stickoxide [NOX], Feinstaub) und schonen z. B. die Filter und Motoren der Kraftfahrzeuge.

Außerdem sind sie problemlos und lange lagerfähig und sind kälteunempfindlich. Außerdem können die Synfuels die Erweiterung und/oder neue Erstellung von Stromtrassen verhindern, die zunehmend von der Bevölkerung abgelehnt werden. |

- E-Fuels (PtL - Power to Liquid > Elektrische Energie zu Flüssigkeit)

- HVO (Hydrogenated oder Hydrotreated Vegetable Oils > hydrierte Pflanzenöle)

- GtL-Verfahren (Gas to Liquids > Gasverflüssigung)

- BtL-Verfahren (Biomass to Liquid > Biomasseverflüssigung)

- XtL-Kraftstoff

Status und perspektiven flüssiger Energieträger in der Energiewende - IWO |

|

Power to Chemicals (PtC) |

. |

. |

Power-to-liquids/chemicals

Mathias Kelter

Power-to-Chemicals (PtC)

C & CS catalysts and chemical specialties GmbH |

|

|

In der Zukunft

wird es immer dringender, Ökostromüberschüsse

aus Photovoltaik- und Windkraft-Anlagen

sinnvoll zu verwenden bzw. zu speichern. Der Ausbau

der Stromnetze wird immer mehr abgelehnt und Stromspeicher,

so z. B. Pumpspeicherkraftwerke

(Wasser oder Druckluft) werden immer mehr abgelehnt, Batterien können

nur kurzfristig speichern. Deshalb wird erneuerbarer Strom

in Wasserstoff und Methan (EE-Gas

- erneuerbares Gas) umgewandelt. Dieses Konzept wird

auch "Power to Gas" genannt. Das gesamte

deutsche Erdgasnetz steht mit sehr großen Speicherkapazitäten

zur Verfügung. Es kann als Speicher für Ökostrom

genutzt werden, denn es ist jetzt schon 45 mal so groß

ist wie die Gesamtkapazität aller heute in Deutschland

bestehenden Pumpspeicherkraftwerke. |

Zur Zeit liefert

Greenpeace Energy eG

Erdgas, dem nach und nach Wasserstoff

beigemengt wird, sobald dieser verfügbar ist. Aus technischen und

regulatorischen Gründen darf nur bis zu einer Obergrenze von 5

% Wasserstoff ins Gasnetz eingespeist werden.

Wasserstoff, der nicht eingespeist werden kann, wir

zu erdgasgleichem Methan umgewandelt. In der Zukunft

können erneuerbarer Wasserstoff und erneuerbares Methan das fossile

Erdgas zu 100 Prozent ersetzen. |

|

Windstrom

zu Windgas - Elektrolyseur |

Quelle:

Greenpeace Energy eG |

|

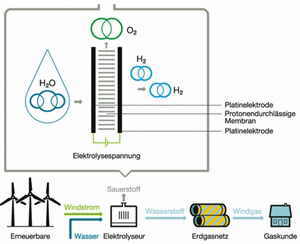

Grundlage für

die Umwandlung von Windstrom

in Windgas ist das Elektrolyse-Verfahren.

Hierbei wird der Strom, der z. B. nicht in das vorhandene

Stromnetz eingespeist werden kann, eingesetzt, um Wasser

in seine Grundstoffe (Wasserstoff und Sauerstoff) aufzuspalten.

Der Wasserstoff wird durch die Elektrolyse mit einem sehr

hohen Wirkungsgrad von bis zu 73 % hergestellt. |

Der freigesetzte Sauerstoff wird in

die Atmosphäre, der Wasserstoff ins Gasnetz eingespeist.

Durch ein weiteres chemisches

Verfahren lässt sich überschüssiger

Wasserstoff „methanisieren“.

Das erneuerbare Methan kann das herkömmliche Erdgas

langfristig vollständig ersetzen und damit den Übergang

von fossilem zu erneuerbarem Gas leisten.

|

| |

|

|

|

Methan

aus Sonne und Wind |

|

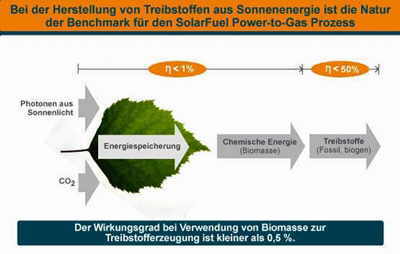

Wirkungsgrad

Photon-to-Biofuel in der Natur |

| Quelle:

SolarFuel GmbH

|

|

|

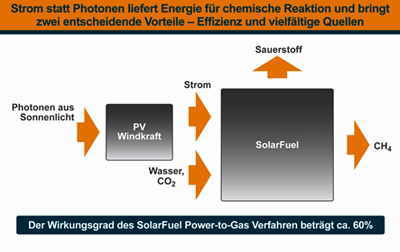

Wirkungsgrad

SolarFuel Power-to-Gas |

Quelle:

SolarFuel GmbH |

|

In der Zukunft

wird es immer dringender, Ökostromüberschüsse

aus Photovoltaik- und Windkraft-Anlagen

sinnvoll zu verwenden bzw. zu speichern. Der Ausbau

der Stromnetze wird immer mehr abgelehnt und Stromspeicher,

so z. B. Pumpspeicherkraftwerke

(Wasser oder Druckluft) werden immer mehr abgelehnt, Batterien können

nur kurzfristig speichern und Wasserstoff stellt sich auch als nicht

wirtschaftlich dar. Deshalb wird in einer Versuchsanlage

(ZSW, Fraunhofer IWES und SolarFuel) daran gearbeitet, erneuerbaren

Strom in Methan umzuwandeln. Das gesamte

deutsche Erdgasnetz steht mit sehr großern Speicherkapazitäten

zur Verfügung. |

Die SolarFuel-Technologie

wandelt die energielosen Rohstoffe CO2 und

Wasser mit Hilfe von elektrischem Strom in synthetisches

Erdgas um. Im ersten Schritt wird in der Elektrolyse

Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff

zerlegt. Im zweiten Schritt wird Wasserstoff mit CO2

zu Methan (CH4) umgesetzt. Die Energiedichte

steigt dabei um den Faktor 3 an und es entsteht ein marktfähiger

und handelbarer Energieträger in Normqualität,

der direkt in das Erdgasnetz eingespeist werden kann.

Der erzielbare Wirkungsgrad ist größer als 60 Prozent und

somit realisiert das SolarFuel Power-to-Gas Prozess

eine Energiespeicherung nahe am thermodynamischen Optimum. |

Das Gas kann in

Gaskraftwerken mit KWK-Technik rückverstromt,

mit Mini-BHKWs Wohnhäuser beheizen

oder als Autogas verwendet werden. |

|

|

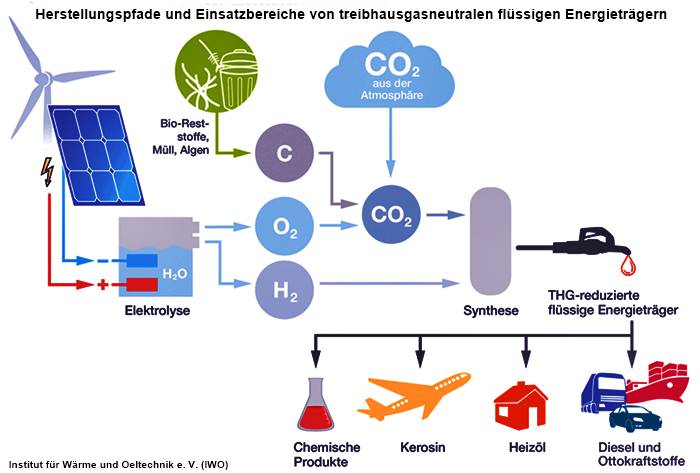

Die Verbrennungsmotoren und die Öl- und Gasheizungsanlagen müssen nicht am Ende sein. Synthetische Kraft- und Brennstoffe (E-Fuels - [PtL - Power to Liquid >

Elektrische Energie zu Flüssigkeit]) können in der Zukunft eine Alternative zum Strom (z. B. Wärmepumpe, E-Heizung) und Wasserstofftechnik (Brennstoffzellen) sein. Bei der Herstellung von E-Fuels (z. B. Heizöl, Diesel, Benzin, Kerosin) wird so viel CO2 aus der

Atmosphäre bzw. der Biosphäre entnommen wie später bei der Verbrennung freigesetzt wird. Es sind daher CO2-neutrale Kraft- und Brennstoffe,

die aus regenerativ erzeugtem Strom (Photovoltaik, Windkraft, Wasserkraft) hergestellt werden.

Flüssige Brennstoffe bestehen in der Regel aus Kohlenstoff und Wasserstoff.

Bei ihrer Verbrennung entstehen hauptsächlich Wasser (H2O) und Kohlendioxid (CO2).

Wird dieses CO2 wieder in den Entstehungsprozess der Brennstoffe eingebunden, entsteht ein geschlossener Kohlenstoffkreislauf und ist

weitgehend Treibhausgasneutral. Kohlendioxid wird dadurch zum nachhaltigen Rohstoff, da dieselbe Menge bei der

Verbrennung freigesetzt wird, wie bei der Produktion der Atmosphäre entzogen wird.

Synfuels aus Pflanzenöl oder/und Fett (HVO [Hydrogenated oder

Hydrotreated Vegetable Oils > hydrierte Pflanzenöle]) wären aufgrund der benötigten großen

Anbauflächen nicht so sinnvoll.

Viele Länder wollen ab 2030 die Verbrennungsmotoren für Neuwagen verbieten.

Hier könnten z. B. E-Fuels für die in Deutschland im Bestand (2017) befindlichen ca. 57 Millionen Kraftfahrzeuge, 13,3 Millionen Gasheizungen, 5,6 Millionen Ölheizungen, 0,7 Millionen Gas-Raumheizer und 1,1 Millionen Gas-Warmwasserbereiter aber auch in Flugzeugen, Schiffen und in der Industrie (chemische Produkte) eine mögliche Alternative sein. Dieses Thema wird kontrovers diskutiert.

Im Gegensatz zum Strom sind flüssige Energieträger gut speicherbar und leicht zu transportieren. Außerdem haben sie eine hohe Energiedichte und verfügen über eine

hervorragende vorhandene Infrastruktur. Um diese Vorteile auch langfristig in der Energieversorgung nutzen zu können, wird an der Herstellung treibhausgasreduzierter flüssiger Kraft- und Brennstoffe intensiv geforscht.

Ein wichtiger Aspekt ist, dass sie in heute verfügbarer Technik ohne aufwändige Umrüstungen einsetzbar sein sollen. Außerdem können die E-Fuels die Erweiterung und/oder neue Erstellung von Stromtrassen verhindern, die zunehmend von der Bevölkerung abgelehnt werden. |

Herstellungspfade und Einsatzbereiche von treibhausgasneutralen flüssigen Energieträgern

Quelle: Institut für Wärme und Oeltechnik e. V. (IWO)

Norweger bauen gigantische Fabrik für Wunder-Diesel - manager magazin new media GmbH

Hoffnungsträger für ein Auslaufmodell - cst/Annika Grah, dpa

Brennstoffe der Zukunft - Brennstoffforschung - Institut für Wärme und Oeltechnik e. V. (IWO)

Dieses Thema wird kontrovers diskutiert

Sind E-Fuels die Lösung? -

Christiane Köllner

Benzin und Diesel vor unsicherer Zukunft: Das E-Fuel-Märchen

Ist die Brennstoffzelle die Zukunft? Die Alternative zum E-Auto |

|

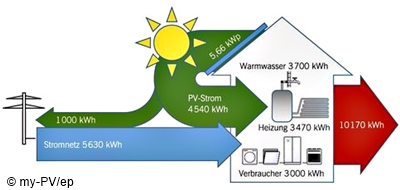

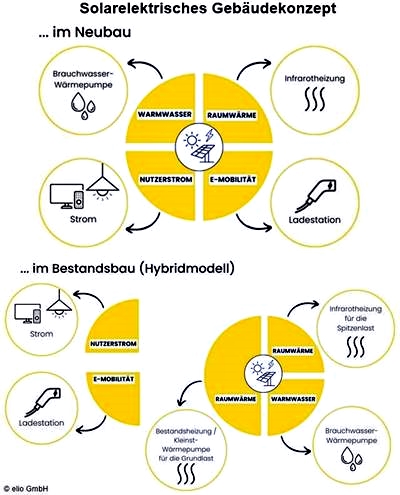

| Solarelektrisches Wohngebäude |

. .

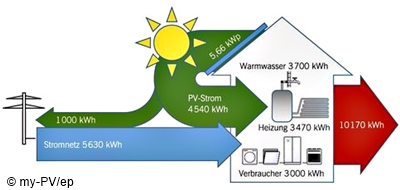

Energieflüsse und Jahresenergiebilanz mit photovoltaischer Wärmeerzeugung

Heizung mit Photovoltaik

my-PV GmbH

Das solarelektrische Wohngebäude

R. Hofstätter, HUSS-MEDIEN GmbH

Gebäudeversorgung solarelektrisch

R. Hofstätter, Bauverlag BV GmbH

Was ist ein solarelektrisches Haus?

ETHERMA - Deutschland GmbH

Kabel statt Rohre – Potenziale solarelektrischer Haustechnik

Michael Wanner, elektro.net - Hüthig GmbH

Energiekonzept

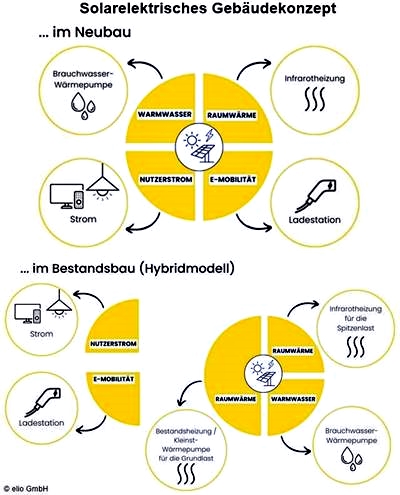

Solarelektrisches Gebäudekonzept

Dirk Bornhorst, elio GmbH

|

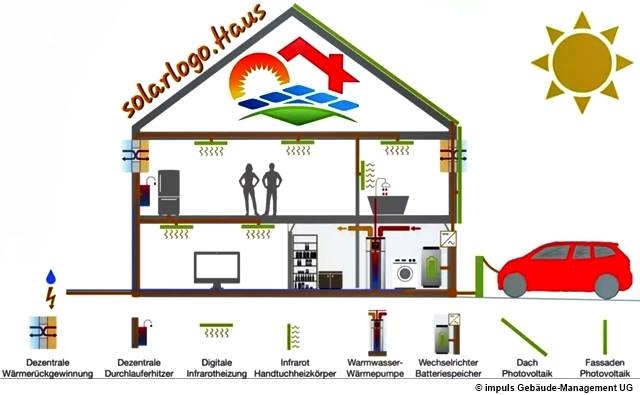

In der Zukunft ist eine Elektroheizung in Verbindung mit der Photovoltaik wieder aktuell.

Das Motto lautet "Kabel statt Rohre".

Für ein Solarelektrisches Wohngebäude, das wärmetechnisch nach dem heutigen Stand der Technik neu errichtet oder fachgerecht thermisch saniert wird, ist ein wassergeführtes Heizsystem im Hinblick auf Leistung und Materialeinsatz bei der Installation nicht mehr notwendig. Die benötigte Heizlast pendelt sich zwischen 3 und 6 kW ein. Für diese geringe Leistung ist eine konventionelle Heizung völlig überdimensioniert. Der Grund liegt in der hydraulischen Wärmeverteilung. Diese ist aufwändig und verlustbehaftet.

Elektrische Heizungen erzeugen die Wärme direkt am Ort des Bedarfs.

Für Gebäude mit einem spezifischen Heizwärmebedarf von 40 kWh pro m2a (Niedrigenergiehaus bzw. KfW-Effizienzhaus 40 Plus, 40 oder 55) oder weniger (Passivhaus) gibt es also mittlerweile bessere und vor allem einfachere Möglichkeiten. Dabei investiert man nicht eine große Summe für die Haustechnik im Keller, sondern nimmt stattdessen einen Teil des Budgets, um seine verfügbare Dachfläche möglichst vollständig mit Photovoltaikmodulen zu belegen.

Ein solarelektrisches Gebäude benötigt thermische Speichermasse, um den Tagesgang der Sonnenenergie optimal nutzen zu können.

Thermische Bauteilaktivierung bzw. Betonkernaktivierung sind etablierte Begriffe, die das Konzept einer Fundamentplatte als Wärmespeicher beschreiben. Der Beton wird somit zum Tagspeicher für PV-Überschuss. Ergänzend wird die Netzeinspeisung wesentlich vermindert. Die riesige Masse des Betons stellt dabei ein geeignetes und kostengünstiges Speichermedium für Wärme dar und ermöglicht auch bei ganzjähriger Betrachtung hohe Autarkiegrade. Um ungewollte Wärmeverluste in Richtung Erdreich zu begrenzen, wird unterhalb der Fundamentplatte eine Dämmschicht angelegt. |

|

Zusätzlich sind elektrische Heizmatten in Fußboden, Wand oder Decke notwendig. Diese sind jedoch deutlich preisgünstiger als eine wassergeführte Fußbodenheizung und obendrein können die meisten dieser Produkte auch auf bestehenden Estrichen verlegt werden. Für Sanierungen bedeutet dies den überragenden Vorteil, dass nur der Bodenbelag neu gemacht wird und nicht der gesamte Aufbau abgerissen und ersetzt werden muss.

Wie bei wassergeführten Fußbodenheizungen bieten aber E-Heizmatten den Vorteil, dass die Masse des Bodens, Wände und Decken thermisch aktiviert werden kann. Dieser kann somit als Tagspeicher für photovoltaische Überschüsse verwendet werden, Erzeugungsschwankungen werden gut ausgeglichen.

Heizen mit Photovoltaik bedeutet um 30 % geringere Betriebskosten und um bis zu 30 % geringere Investitionskosten im Vergleich zu konventionellen Heizungssystemen (z. B. Luftwärmepumpen). Die Wartungskosten liegen bei null. Die Energie wird selbst erzeugt, verbrauchen sie effizient und sinnvoll direkt vor Ort und können sie speichern.

Heizen mit Photovoltaik .....

• spart Energiekosten durch geringeren Bedarf aus dem konventionellen und immer teurer werdenden Stromnetz.

• verbessert die Klimabilanz durch selbst erzeugten Solarstrom.

• sorgt für eine optimale Nutzung und Speicherung von Solarenergie.

• spart fossile Brennstoffe wie Gas und Öl.

• reduziert durch höheren Eigenverbrauch das unwirtschaftliche Einspeisen des Überschusses ins Stromnetz.

• verzichtet auf zusätzliche Rohrleitungen, Pumpen, usw.

• ist geräuschlos.

• ist platzsparend – kein Heiz- und Brennstofflagerraum notwendig.

• ist auch für Sanierungen einfach verwendbar (z. B. keine Stemmarbeiten beim Estrich notwendig).

• ist selbstverständlich auch in wassergeführten Heizungssystemen möglich.

• schont Ihre bestehende Heizung und verlängert ihre Lebensdauer.

• erzeugt Wärme dort, wo sie gebraucht wird. |

Der Einsatz solcher Systeme erfordert aber ein Umdenken,

was vielen Planern und Bauherren schwer fällt. |

. .

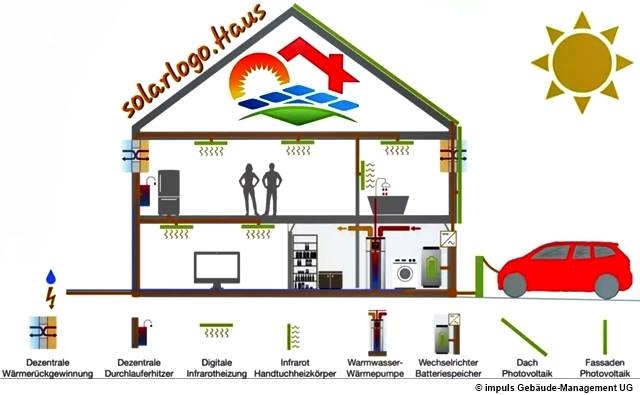

Weniger ist mehr

Das solarelektrische solarlogo.Haus™

Intelligent und Konsequent schlanke Gebäudetechnik

impuls Gebäude-Management UG

|

|

EBITSCH Innovation 2MAX Wärmespeicher

Bei diesem System ist eine direkte Koppelung mit der PV-Anlage möglich, modulierender Betrieb von 600 Watt bis zur maximalen Lleistung. Kein Stromverbrauch aus dem Netz. Der 2Max-PV-Converter erzeugt aus 1 kW Solarstrom bis 5 kW Wärme. |

. .

.

EBITSCH Innovation 2MAX Wärmespeicher

EBITSCHenergietechnik GmbH

|

Die Nutzung der Energie von PV-Modulen für die Heizung hat eine ganze Reihe von Vorteilen. Während Solarthermiekollektoren wegen der

Stillstandszeiten im Hochsommer aufgrund fehlenden Bedarfs und

im Winter mangels direkter Sonneneinstrahlung praktisch nur ein

halbes Jahr effizient arbeiten, liefert die PV-Anlage permanent

Strom - sogar im Winter bei diffuser Sonneneinstrahlung. In Verbindung

mit dem Ebitsch Photothermie-Converter lässt sich bei solchen

Wetterverhältnissen mehr Wärme erzeugen als mit Solarthermie-Kollektoren.

Ist der Saisonspeicher beladen, kann der überschüssige

Strom im Eigenverbrauch genutzt oder ins Netz eingespeist werden.

Die überschüssige Wärme von Solarthermie-Kollektoren

geht dagegen nicht nur ungenutzt verloren, sondern führt

zudem noch zu stärkeren Materialbelastungen aufgrund von

Dampfbildung und Überhitzung der Solarflüssigkeit (Stagnationsproblem).

Während Solarkollektoren meist mit 5 bis 10 Jahren Garantie

ausgeliefert werden, sind die langen Garantiezeiten von 25 Jahren

für PV-Module ein weiteres Argument für das Ebitsch

Photothermie-System. |

|

|

|