|

|

|

Kompressor-Wärmepumpe |

|

Sorptions-Wärmepumpe |

|

|

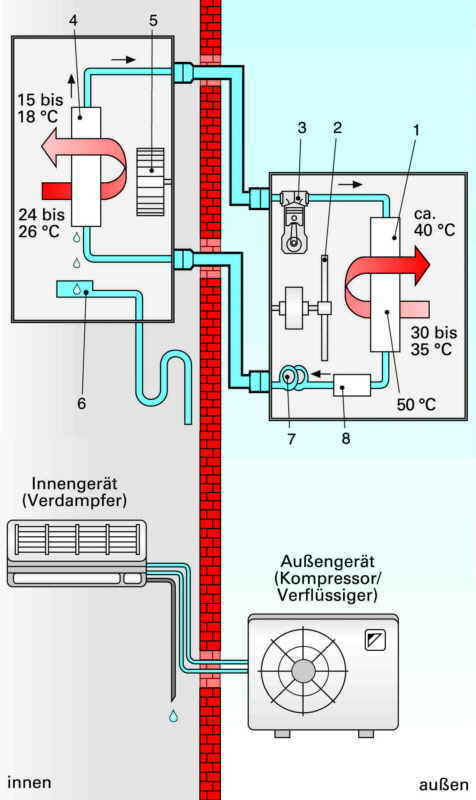

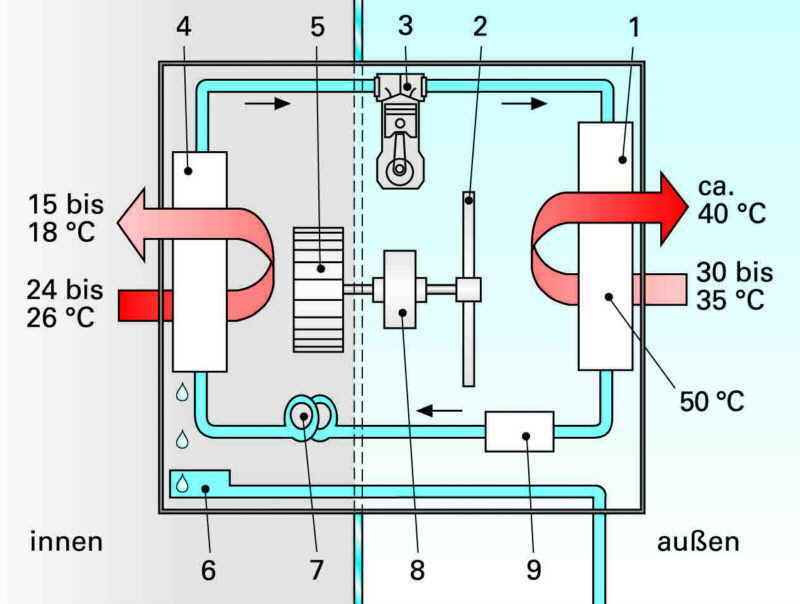

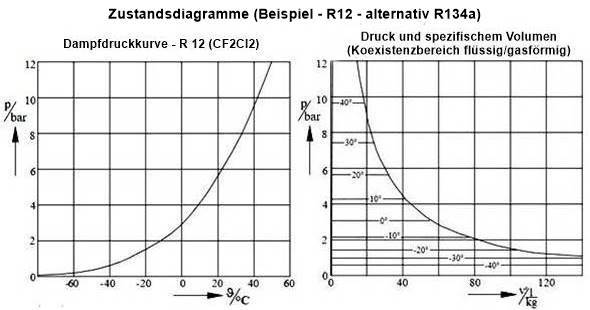

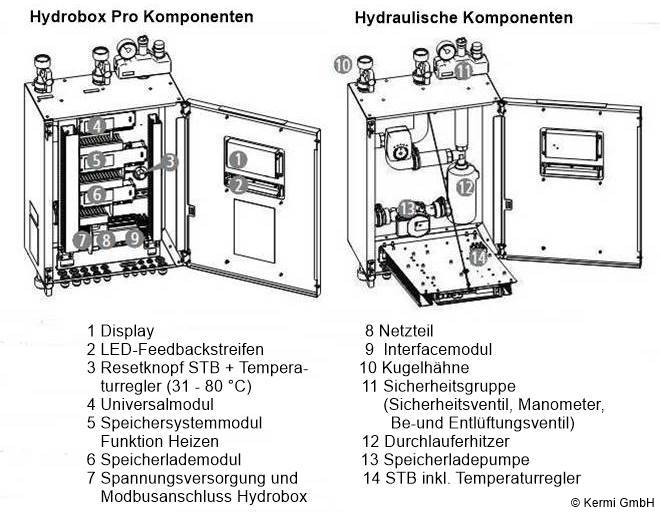

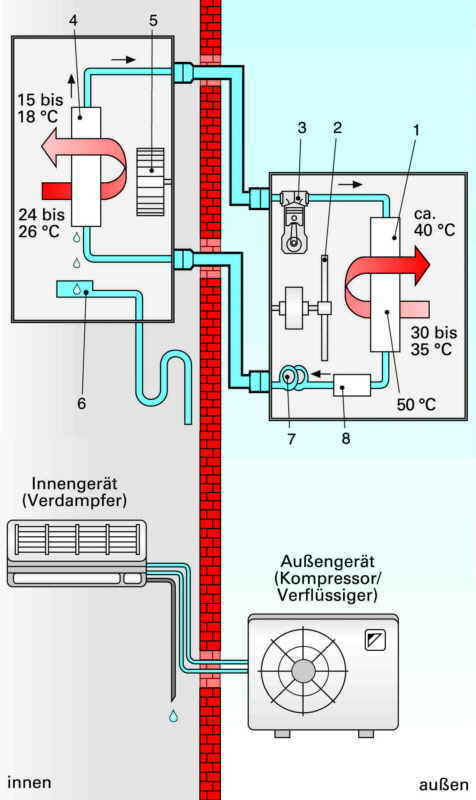

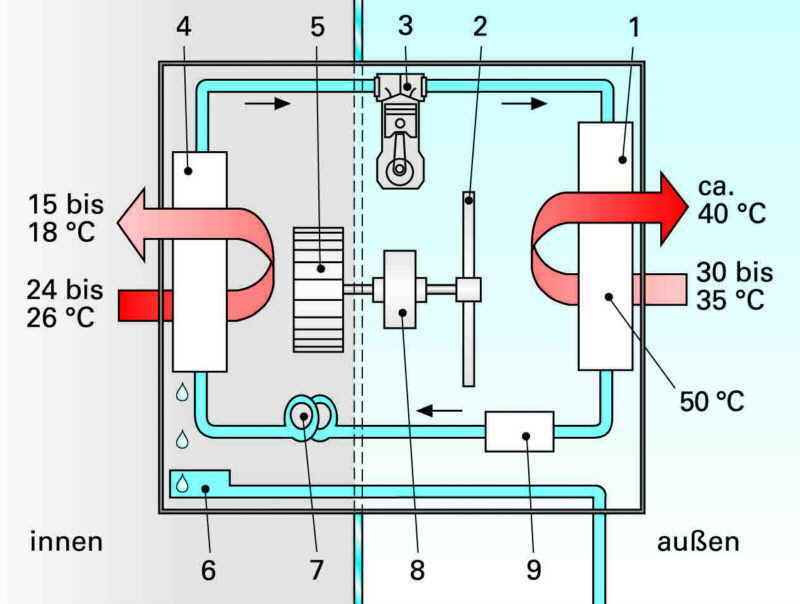

Die Kompressionswärmepumpe nutzt den physikalischen

Effekt der Verdampfungswärme. Hier zirkuliert ein Kältemittel

in einem Kreislauf. Das Kältemittel wird durch einen Kompressor angetrieben und ändert dabei abwechselnd seinen Aggregatzustände

von flüssig-gasförmig und gasförmig-flüssig. |

Prinzip - Luft-Wasser-Wärmepumpe

Quelle:

OCHSNER Wärmepumpen GmbH

|

In Ein- und Zweifamilienhäusern werden meistens

Kompressionswärmepumpen mit elektromotorischem Antrieb eingebaut.

Sie arbeiten alle nach dem Prinzip, dass aus der Umgebungswärme (Luft, Sole) auf

niedrigem Temperaturniveau im Wärmetauscher (Verdampfer) aufgenommen wird. Dieser wird von einem

Kältemittel durchströmt, welches bereits bei niedrigen Temperaturen verdampft. Ein Kompressor komprimiert den

Kältemitteldampf, wodurch dieser auf ein höheres Temperaturniveau gebracht wird (ähnlich der Erwärmung einer

Luftpumpe). Der Kompressor benötigt Antriebsenergie in Form von elektrischem Strom, Gas oder Dieselkraftstoff.

In einem zweiten Wärmetauscher (Kondensator), gibt der nun heiße Kältemitteldampf Wärme an die

Heizung oder an die Trinkwassererwärmung ab. Die Abkühlung führt zum Kondensieren des

Kältemitteldampfes. In einem Expansionsventil wird das noch unter Druck stehende Kältemittel entspannt, wobei es

wieder abkühlt. Der Kreislauf beginnt jetzt von neuem.

Bei diesem Prozess (Kältekreislauf) werden in Abhängigkeit von Wärmequelle und

Wärmeverteilsystem Jahresarbeitszahlen von 3 bis 5 erreicht, d. h. nur 1/3 bis 1/5 der gewonnenen

Wärme muss als Antriebsenergie bereitgestellt werden, 2/3 bis 4/5 werden aus der Umgebungswärme aufgenommen.

Die Kältemittel sind heute ausschließlich FCKW-freie Kältemittel.

Zum Einsatz kommen R410a, R134a, R407c, usw. und Propan (R290).

Kompressionswärmepumpen erreichen aufgrund der eingesetzten Kältemittel maximale

Heizwassertemperaturen von ca. 55 °C (Höhere Temperaturen, speziell zur Trinkwarmwasserbereitung, sind mit

R134a und R290 erreichbar). Bei dem Heizbetrieb sollten 35 °C möglichst nicht überschritten

werden, was Niedertemperaturheizsysteme (Fußboden-, Wand- und/oder Deckenheizungen) voraussetzt. |

In Ein- und Zweifamilienhäusern werden meistens Kompressionswärmepumpen mit elektromotorischem Antrieb eingebaut.

Sie arbeiten alle nach dem Prinzip, dass aus der Umgebungswärme (Luft, Sole) auf niedrigem Temperaturniveau im Wärmetauscher (Verdampfer) aufgenommen wird. Dieser wird von einem Kältemittel durchströmt, welches bereits bei niedrigen Temperaturen verdampft. Ein Kompressor komprimiert den Kältemitteldampf, wodurch dieser auf ein höheres Temperaturniveau gebracht wird (ähnlich der Erwärmung einer

Luftpumpe). Der Kompressor benötigt Antriebsenergie in Form von elektrischem Strom, Gas oder Dieselkraftstoff.

In einem zweiten Wärmetauscher (Kondensator), gibt der nun heiße Kältemitteldampf Wärme an die Heizung oder an die Trinkwassererwärmung ab. Die Abkühlung führt zum Kondensieren des

Kältemitteldampfes. In einem Expansionsventil wird das noch unter Druck stehende Kältemittel entspannt, wobei es

wieder abkühlt. Der Kreislauf beginnt jetzt von neuem.

Bei diesem Prozess (Kältekreislauf) werden in Abhängigkeit von Wärmequelle und

Wärmeverteilsystem Jahresarbeitszahlen von 3 bis 5 erreicht, d. h. nur 1/3 bis 1/5 der gewonnenen

Wärme muss als Antriebsenergie bereitgestellt werden, 2/3 bis 4/5 werden aus der Umgebungswärme aufgenommen.

|

| Bewertung_von_Wärmepumpen

Heizkosten mit flexiblen Stromtarifen optimieren

David Grenda, GIEDORF UG |

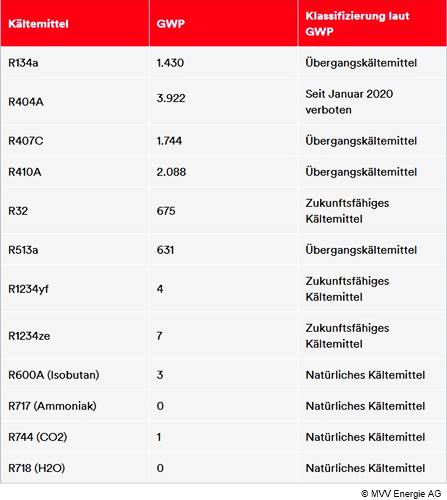

Die Kältemittel sind heute ausschließlich FCKW-freie Kältemittel.

Zum Einsatz kommen R410a, R134a, R407c, usw. und Propan (R290).

Kompressionswärmepumpen erreichen aufgrund der eingesetzten Kältemittel maximale Heizwassertemperaturen von ca. 55 °C (Höhere Temperaturen, speziell zur Trinkwarmwasserbereitung, sind mit

R134a und R290 erreichbar). Bei dem Heizbetrieb sollten 35 °C möglichst nicht überschritten werden, was Niedertemperaturheizsysteme (Fußboden-, Wand- und/oder Deckenheizungen) voraussetzt. |

Kältemittel-Verordnung: Vorschriften, Alternativen und Betreiberpflichten

- Dirk Blank, MVV Energie AG

|

Funktionsweise Wärmepumpe - Max Weishaupt GmbH

Funktionweise Wärmepumpe- Wolf GmbH

Umsteigen auf die Wärmepumpe - Leitfaden für den Fachhandwerker

VdZ – Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e.V.

Was die Installation der Wärmepumpe so komplex macht

Barbara Oberst, Steffen Range - DHZ

Jahresarbeitszahl - JAZ-Rechner

Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V. und BWP Marketing & Service GmbH

Aufstellung-Wärmepumpen |

|

Die VDI 4645 - 2023-04 "Heizungsanlagen mit Wärmepumpen in Ein- und Mehrfamilienhäusern - Planung, Errichtung, Betrieb" wird für kleine und mittlere Wohngebäude oder Gebäude mit wohnähnlicher Nutzung, bei denen eine Wärmepumpe zum Einsatz kommen soll, angewendet. Schwerpunktmäßig werden Heizungsanlagen mit elektrisch angetriebenen Wärmepumpen zur Raumheizung und Trinkwassererwärmung behandelt.

Die Richtlinie bietet Hinweise zu Bilanzgrenzen und Effizienzbetrachtung in Bezug zu den verschiedenen Wärmepumpengruppen, und zeigt die Tätigkeiten im Rahmen der Voruntersuchung und der Grundlagenermittlung auf. Dabei geht sie auch auf etwaige ergänzende Energiesysteme ein. Rollen und Verantwortlichkeiten sowie rechtliche Rahmenbedingungen werden ebenfalls erläutert.

Sie geht detailliert auf alle Aspekte der Anlagenplanung ein und liefert den Anwendenden eine Vielzahl von Werten, Übersichten und Planungshilfen. Diagramme, Tabellen und Grafiken sorgen für mehr Anschaulichkeit. Neben der Planung und Ausführung werden auch die Inbetriebnahme sowie die Inspektion/Wartung thematisiert.

Die Richtlinie VDI 4645 gibt auch unterstützende Hinweise für die Angebotserstellung und die Auftragsvergabe. Sie beinhaltet eine große Zahl praktischer Handreichungen: Checklisten, Ablaufpläne, Beispielrechnungen, Anlagenbuch und vieles mehr finden sich im umfangreichen Anhang.

Quelle: Beuth Verlag GmbH

VDI 4645 - 2023-04 "Heizungsanlagen mit Wärmepumpen in Ein- und Mehrfamilienhäusern - Planung, Errichtung, Betrieb"

Beuth Verlag GmbH

Neue Richtlinie VDI 4645 für Heizungsanlagen mit Wärmepumpen in Ein- und Mehrfamilienhäusern

Eva Brunner, IFB Ingenieure GmbH

Leseprobe zum Download der 4645 - 2023-04

Forum Verlag HerkertT GmbH |

|

Elektrokalorische Wärmepumpe |

. |

. |

Wärmepumpen ohne Kompressoren

bauen aktuell - WIN-Verlag GmbH & Co. KG

Elektrokalorische Wärmepumpe:

Das Effizienz-Wunder für normale Haushalte?

Christopher Grobe, Enpal B.V.

Wärmepumpen ohne Kompressoren:

Fraunhofer erzielt Fortschritte in der Elektrokalorik

Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik IPM

|

|

Großwärmepumpe

Wärmepumpen mit Leistungen größer als etwa 50 kW werden häufig als Großwärmepumpen (Hochtemperaturwärmepumpe, Industriewärmepumpen) bezeichnet. Sie können auch Leistungen deutlich über 100 kW haben und bei der üblichen Hintereinanderschaltung in den MW-Bereich kommen.

Im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung bzw. kommunalen Wärme- und Kälteversorgung spielen neben Blockheizkraftwerke und Biogasanlagen auch Großwärmepumpen eine entscheidende Rolle. Sie sind ein Bestandteil der Nahwärme-, Fernwärme- und Fernkältesyteme sowie in Industriebetrieben und Rechenzentren.

Zunehmend werden Kohle-, aber auch Gaskraftwerke, durch Großwärmepumpen ersetzt. Diese eignen sich besonders für die Wärme- und Kälteversorgung über Netze. Kommunale Wärme- und Kältenetze bieten eine effiziente und kostengünstige Möglichkeit, kleinere Siedlungen oder ganzen Stadtteile sowie Industriebetriebe mit Wärme und Kälte zu versorgen.

Die Großwärmepumpe kann mit unterschiedlichen Wärmequellen kombiniert werden. Dabei gibt es eine Vielzahl denkbarer Optionen, die im Grunde für jede Art von Objekt nutzbar und miteinander kombinierbar sind.

• Umgebungsluft

• Solathermie auf Freiflächen oder Dächern

• Erdwärme: Erdkollektoren, Erdsonden, Energiepfähle, Erdspeicher, Eisspeicher

• Wasser: Grundwasser, Quellwasser, Flüsse, Seen, Meere, Bergbau-Grubenwasser

• Abwärme bzw. Abluft: Kühlanlagen, Großrechenzentren und andere Industrieprozesse

• Abwasser: Klärwerk, Abwasserleitungen

• Bioenergie- oder KWK-Anlagen |

Großwärmepumpe

Bundesverband Geothermie e.V.

Großwärmepumpen in deutschen Fernwärmenetzen

energiewendebauen - Projektträger Jülich | Forschungszentrum Jülich GmbH

Wärme- und Kältekonzepte mit Großwärmepumpen

Bundesverband Wärmepumpe e. V.

Großwärmepumpen -

Eine Schlüsseltechnologie in der nachhaltigen zentralen Wärmeversorgung

Kai Imolauer, Michael Rogoll, Rödl & Partner

|

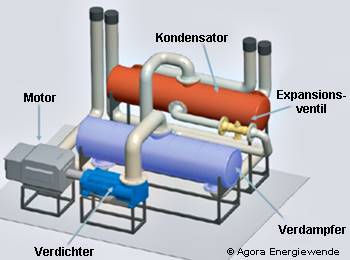

. |

Prinzip eine Kompressions-Großwärmepumpe

Quelle: Agora Endergiewende

|

. |

|

Roll-out von Großwärmepumpen in Deutschland

Agora Endergiewende |

Die OCHSNER Energietechnik entwickelt und produziert Großwärmepumpen für hohe Leistungsanforderungen und Temperaturen. Die Hightech-Wärmepumpen nutzen Wärme mit höchster Effizienz und geringster Umweltbelastung. Die Großwärmepumpen eignen sich für eine Vielzahl von Einsatzbereichen und können unterschiedlichste Wärmequellen nutzen.

. |

Großwärmepumpe

Quelle: OCHSNER Wärmepumpen GmbH

|

. |

|

Großwärmepumpen:

Wärmepumpen für die IndustrieIndustriewärmepumpen für große Leistungen

OCHSNER Wärmepumpen GmbH |

Während in Deutschland die Wärmewende gerade einmal wieder etwas nach hinten geschoben wurde, schaffen unsere nördlichen Nachbarn in Dänemark Fakten. In Esbjerg entsteht gerade die größte Wärmepumpe der Welt. Gebaut mit deutscher Technik und so groß, dass damit 100.000 Menschen mit Wärme versorgt werden können. Dafür kann dann ein Kohlekraftwerk abgeschaltet werden.

. |

Großwärmepumpe mit grüner Wärme für Esbjerg

Quelle: DIN Forsyning A/S

Weltgrößte Wärmepumpe in Esbjerg

Heimo Fischer, Esbjerg - Orsted Germany GmbH

|

|

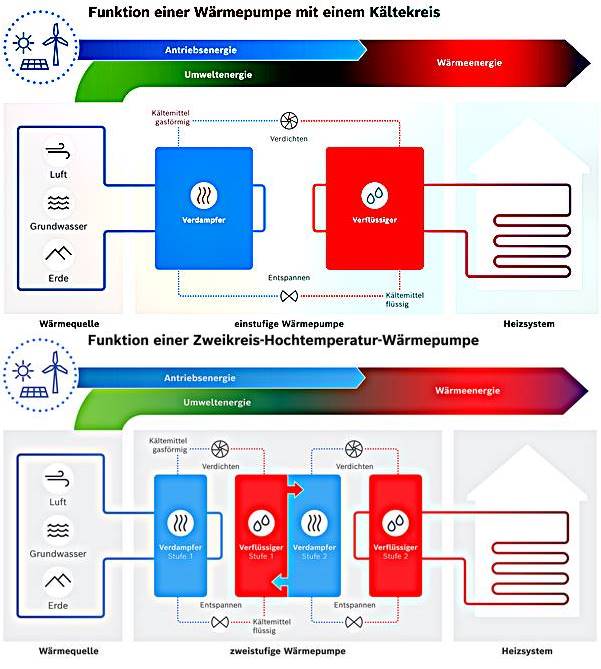

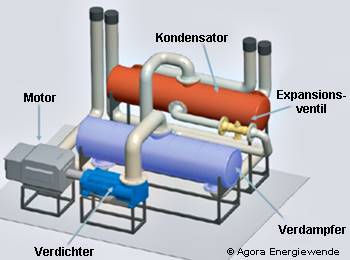

Hochtemperatur-Wärmepumpe

Konventionelle Wärmepumpen bzw. Niedertemperatur-Wärmepumpen sind typischerweise für Heizsysteme mit Temperaturen bis etwa 50 °C ausgelegt, während Hochtemperatur-Wärmepumpen 80 °C Vorlauftemperatur oder höher erreichen. Dadurch ergeben sich vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Hochleistungswärmepumpen werden oft in der Industrie oder im Gewerbe eingesetzt. Bestimmte industrielle Wärmepumpen schaffen sogar Höchsttemperaturen von mehr als 100 °C.

Es ist ebenfalls möglich, eine Hochtemperatur-Wärmepumpe in Wohngebäuden für Heizzwecke zu verwenden. Insbesondere dann, wenn das vorhandene System hohe Vorlauftemperaturen für Heizkörper benötigt. Bei der Heizungsmodernisierung gewinnen hochtemperaturfähige Wärmepumpen für Altbauten heutzutage stärker an Relevanz, weil eine Erneuerung der vorhandenen Heizflächen (Heizkörper, Konvektoren) nur mit viel Aufwand und Kosten durchzuführen sind.

Normalerweise liegt die physikalische Grenze für den Verdichtungsprozess des Kältemittels bei etwa 50 – 55 °C, damit eine klassische Wärmepumpe ein Gebäude effizient heizt. Hochleistungswärmepumpen steigern die Temperaturen im Heizungskreislauf auf ein besonders hohes Niveau, indem sie das Kältemittel noch stärker komprimieren.

Das ist technisch umsetzbar, indem die Anlage mit einem zweistufigen Kreisprozess arbeitet. Zwar schaffen zweistufige Wärmepumpen nochmal deutlich höhere Verflüssigungstemperature, jedoch weisen die Anlagen physikalisch bedingt eine schlechtere Leistungszahl auf und sind technisch komplexer aufgebaut.

Diese Zweikreis-Hochtemperatur-Wärmepumpe arbeitet mit zwei hintereinander geschalteten Heizkreisläufen. Der erste Kreislauf funktioniert wie bei einer herkömmlichen Wärmepumpe: Die der Luft, dem Erdreich oder Grundwasser entzogene Wärme wird dabei auf eine Temperatur auf etwa 40 °C erhöht. Im zweiten Kreislauf wird die Temperatur weiter erhöht, wobei ein anderes Kältemittel verwendet wird, das für die höhere Eingangstemperatur ausgelegt ist. Die dampfförmige Wärme wird dabei immer stärker verdichtet. Am Ende des Kreislaufs wird das Heizungswasser auf die gewünschte Vorlauftemperatur von 70 bis 90 °C erwärmt. Mit diesen Temperaturen ist es möglich, auch Heizungsanlagen, die mit den früher üblichen Temperaturen ausgelegt wurden, und für den Einsatz herkömmlicher Wärmepumpen nicht geeignet sind, ausreichend zu erwärmen. |

Funktion - Niedertemperatur-Kreislauf und Zweikreis-Hochtemperatur-Wärmepumpe

Quelle: Bosch Thermotechnik GmbH

Hochtemperatur-Wärmepumpe für Altbau: Kosten und Stromverbrauch

Bosch Thermotechnik GmbH

Hochtemperatur-Wärmepumpe: Kosten, Vor- und Nachteile

Lea Wrobel, co2online gemeinnützige Beratungsgesellschaft mbH

Hochtemperatur-Wärmepumpe: Funktion und Einsatz

Alexander Rosenkranz, Viessmann Climate Solutions SE

Hochtemperatur-Wärmepumpe für den Altbau: Lohnt sie sich?

Mein EigenHeim - J. Fink Verlag GmbH & Co. KG

Innovative Systeme und Produktlösungen für die intelligente Wärmenutzung

varmeco GmbH & Co. KG

Hochtemperatur-Wärmepumpe: Die Lösung für Altbau ohne Dämmung

Team Internet AG

|

|

Andere Hochtemperatur-Wärmepumpen

Eine Propan-Wärmepumpen erreicht aufgrund der thermodynamischen Eigenschaften des Kältemittels (R290) mit nur einem Kältekreis eine hohe Vorlauftemperatur. Propan (C3H8) gehört zu den Kohlenwasserstoffen und ist ein farbloses, nahezu geruchloses Gas, das schwerer als Luft ist, ein sogenanntes Flüssiggas. Das bedeutet, es verflüssigt sich unter Druck. Es hat einen Siedepunkt von -42 °C und eine Verflüssigungstemperatur von 70 °C bei 26 bar.

Bei der Aufstellung einer Propan-Wärmepumpe muss beachtet werden, dass das Kältemittel R290 brennbar (leicht entflammbar) und schwerer als Luft ist. Deshalb muss die Außeneinheit einer R290-Wärmepumpe so aufgestellt werden, dass bei einer Leckage Kältemittel weder in das Gebäude noch in die Kanalisation oder in das Heizungswasser gelangen kann. Wenn Propan in das Heizwassersystem gelangt, dann kann es durch die Entlüftungeinrichtungen in die Räume austreten.

Das in der Natur vorkommende Gas fällt als Bestandteil bei der Gewinnung von Erdöl an. Propan ist ein alltägliches, bekanntes Mittel zur Verbrennung, dessen Umgang erprobt ist und als sicher gilt. Es wird nicht nur in Kältemitteln (unter dem Namen R290), sondern auch zum Beispiel in Gaskochern, Gasfeuerzeugen, Gasflaschen und Flüssiggastanks für Gasheizungen eingesetzt.. Propan-Wärmepumpe mit R290: Das natürliche Kältemittel

Bosch Thermotechnik GmbH

Bei der CO2-Wärmepumpe, die vorwiegend in der Industrie zum Einsatz kommt, wird CO2 als Kältemittel R744 verwendet. Mit dieser Art von Wärmepumpe können aus einer Eingangstemperatur von 35 °C Vorlauftemperaturen von bis zu 90 °C erzeugt werden. Industrielle Abwärme, Kühl- oder Abwässer dienen dabei als Wärmequellen für die CO2-Wärmepumpe, die eine effiziente Wärmerückgewinnung ermöglicht. Aufgrund des hohen Isentropenexponenten des CO2 kann das aus dem Verdichter austretende Druckgas, je nach Auslegung der Anlagenkomponenten, bis zu 150 °C betragen.

Bei der Verwendung als Wärmepumpen-Kältemittel hat CO2 in geschlossenen Kreisläufen einen vernachlässigbaren direkten Treibhauseffekt (GWP* = 1). Es ist nicht brennbar, chemisch inaktiv und schwerer als Luft.

CO2 als Kältemittel in Wärmepumpen zeichnet sich durch eine ganze Reihe physikalischer Eigenschaften besonders im Hinblick auf die Energieeffizienz aus. CO2 hat einen vergleichsweise hohen Wert bei der spezifischen Verdampfungsenthalpie. Das ist die Wärmemenge, die erforderlich ist, um 1 kg Kältemittel bei gleichbleibender Temperatur zu verdampfen. Auch lassen sich aus der volumetrischen Kälteleistung, die von den stofflichen Eigenschaften des CO2 abhängt, erhebliche Abweichungen in der Heizleistung ableiten. Die volumetrische Kälteleistung stellt dar, wie viel Kälteleistung mit 1 m3 Kältemittel theoretisch realisiert werden kann. Je größer dieser Wert ist, umso weniger Kältemittel muss für eine bestimmte Heizleistung umgewälzt werden. Das heißt wiederrum, dass dadurch auch Energieverluste in Anlagenkomponenten der Wärmepumpe sinken.

Da der Einsatz von CO2 in Wärmepumpen einen höheren technischen Aufwand gegenüber synthetischen Kältemitteln erfordert und damit auch zu höheren Kosten führt, wird CO2 hauptsächlich in Großwärmepumpen mit einer Heiz- bzw. Kälteleistung über ca. 100 kW eingesetzt. In dieser Größenordnung rechtfertigen die Effizienzvorteile den notwendigen erhöhten Investitionsbedarf. Meist amortisieren sich die Kosten innerhalb von zwei bis fünf Jahren gegenüber Wärmepumpen mit synthetischen Kältemitteln.

CO2-Wärmepumpen-Technik im Überblick

energie-experten.org - Greenhouse Media GmbH

* GWP (Global Warming Potential [Erderwärmungspotenzial]) ist die Richtgröße der Klimawirksamkeit von Kohlendioxid (GWP von CO2 ist gleich 1) und die Treibhauspotenziale anderer Stoffe bemessen sich relativ zu CO2. Der GWP-Wert/CO2-Äquivalent (CO2e) gibt das Treibhauspotenzial eines Stoffes an und damit seinen Beitrag zur Erwärmung der bodennahen Luftschicht. Das GWP berücksichtigt die Emissionen während des gesamten Lebenszyklus der Wärmepumpe, einschließlich Herstellung, Transport, Installation und Betrieb.

Das GWP wird üblicherweise für verschiedene Zeiträume berechnet, typischerweise für 20, 100 und 500 Jahre. Der gewählte Zeitraum beeinflusst das GWP, da Treibhausgase unterschiedliche Verweilzeiten in der Atmosphäre haben. Einige Gase (z. B. Schwefelhexafluorid [SF6]), haben extrem hohe GWP-Werte, die in die Tausende oder sogar Zehntausende gehen können.

Beispiele für CO2-Äquivalente verschiedener Kältemittel

Kohlendioxid CO2 = 1 CO2e

Methan CH4 = 25 CO2e

Lachgas N2O = 298 CO2e

Fluorchlorkohlenwasserstoffe FCKWs = >1 000 CO2e

Schwefelhexafluorid SF6 = 23 500 CO2e

Daraus ergibt sich, dass z. B. 1 Kg Methan 25 mal mehr zum Klimawandel bei als ein Kg CO2 beiträgt. Das stärkste Treibhausgas Schwefelhexafluorid ist um 23 500 Mal klimaschädlicher als CO2.

Treibhauspotential (GWP)

Boris Stippe, TiRo CheckEnergy GmbH

Kältemittelrechner

Öko-Recherche · Büro für Umweltforschung und -beratung GmbH

Die Heißgas-Wärmepumpe ist eine spezielle Form der Hochtemperatur-Wärmepumpe, bei der ein Teil des komprimierten Kältemittels direkt vom Verdichter abgeleitet und über einen zusätzlichen Wärmetauscher auf 70 °C erhitzt wird. Diese Wärme wird anschließend in einen Pufferspeicher eingebracht, der das Wasser für den Gebrauch erwärmt. Die Heißgas-Wärmepumpe ist besonders für Neubauten geeignet, bei denen die Vorlauftemperatur bereits niedrig genug für herkömmliche Wärmepumpen ist, jedoch eine zusätzliche Erwärmung des Trinkwassers erforderlich ist. Sie wird weniger für Altbauten mit hohen Vorlauftemperaturen empfohlen.

Durch die ausgekoppelten Wärmemenge und der etwas geringeren durchschnittlichen Temperatur verringert sich zwar die Leistung und die Leistungszahl für den Heizbetrieb minimal, aber dieser Effekt wird jedoch aufgewogen, indem die Laufzeit mit hohen Temperaturen für die Trinkwassererwärmung reduziert und damit die Gesamteffizienz der Wärmepumpe erhöht wird.

Die Entladung des Heißgases, das zwischen Verdichter und Verflüssiger fließt (Heißgasleitung), stellt in diesen Anwendungsfällen, in denen unterschiedlich hohe Temperaturen, mit einem Schwerpunkt auf der Bereitstellung von niedertemperierter Heizwärme, benötigt werden, daher eine gute Option dar, die Effizienz der Wärmepumpe bei einem kombinierten Heiz- und Trinkwassererwärmungsbetrieb zu erhöhen.

Die Heißgasauskopplung realisiert bei der Trinkwasserwassererwärmung Temperaturen von häufig über 70 °C, sodass z. B. das Nachheizen mit einem direktelektrischen Heizstab entfällt. Damit werden zugleich auch die gängigen Normen und Verordnungen bezüglich der Wasserhygiene und Legionellenvermehrung im Bereich Trinkwarmwasser erfüllt. Auch Zirkulations- und Verteilverluste insbesondere in Mehrfamilienhäusern können so reduziert werden.

Durch die Heißgasauskopplung bedingte ruhigere Betriebsweise der Wärmepumpe vermindert sich zudem der Verschleiß des Verdichters, sodass die Lebensdauer der Wärmepumpe ansteigt.

Das Geheimnis der Heißgas-Wärmepumpe: Prinzip & Technik einfach erklärt

energie-experten.org - Greenhouse Media GmbH

Heißgasladetechnik

Andreas Bachler, IDM Energiesysteme GmbH

sbz-online.de - Alfons W. Gentner Verlag GmbH & Co. KG

|

|

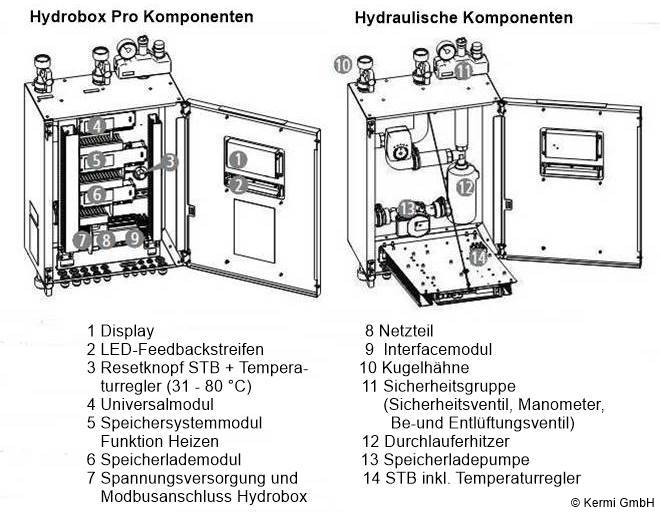

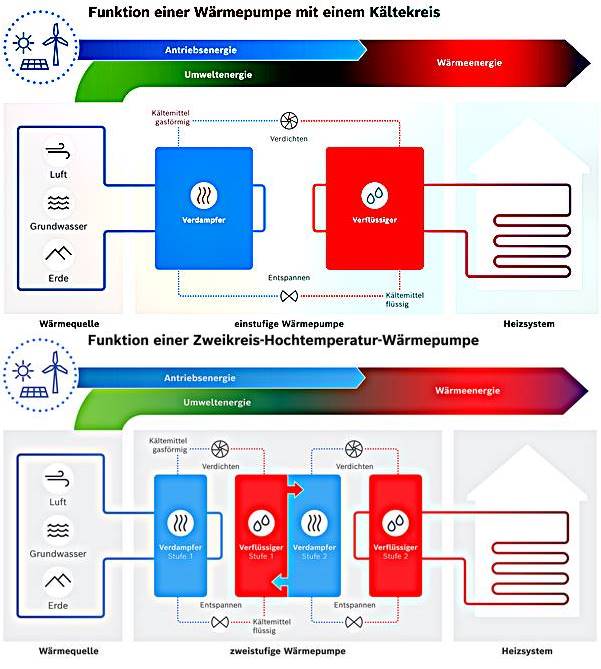

Hydrobox |

Die Hydrobox pro ist die zentrale Regel- / Steuerungseinheit für die Bereitstellung und Verteilung von Wärmeenergie im Heizungssystem sowie die hydraulische Schnittstelle zwischen Wärmepumpe und Pufferspeichersystem. Die Hydrobox vereinfacht die Installation und Wartung von Wärmepumpen. |

.Hydrobox pro .Hydrobox pro

Quelle: Kermi GmbH

|

Die integrierte Hydraulik besteht aus einer PWM-gesteuerten Speicherladepumpe und einem 3-Wege-Umschaltventil, um das erwärmte Heizungswasser zu den angeschlossenen Pufferspeichern zu transportieren. Als elektrische Zusatzheizung ist ein Durchlauferhitzer in den Hydraulikkreis eingebaut. Die diffusionsdichte Dämmung erlaubt eine Kühlung im System mit einer minimalen Temperatur von 15 °C.

Alle elektrischen Komponenten sind bereits ab Werk an der integrierten Regelung verdrahtet, sodass sich der bauseitige Verkabelungsaufwand auf ein absolutes Minimum reduziert. Die verbaute x-center pro Wärmepumpenregelung überzeugt durch das hochauflösende kapazitive 7“ Touch-Farbdisplay mit intuitiver und einfachster Menüführung durch selbsterklärende Icons und innovative Übersichtsscreens.

Ohne weiteres Zubehör ist die x-center pro Regelung fernwartungsfähig und das Wärmepumpensystem kann webbasiert oder mit einer App fernbedient werden. Mit dem integrierten Universalmodul ist ein Anschluss einer zusätzlichen optionalen Zirkulationspumpe oder eines weiteren gemischten Heizkreises mäglich. Funktionen wie Smart Grid, Power to Heat und elektrische Wärmemengenerfassung sind ebenso integriert, wie die Möglichkeit zur Einbindung weiterer KERMI Geräte über Modbus. |

|

Hydrobox Pro Komponenten

Hydrobox pro - Montage- und Betriebsanleitung

Energietechnik Neumarkt / Kermi GmbH

Hydrobox pro

Die perfekte Schnittstelle zwischen Wärmepumpe und Pufferspeichersystem

Kermi GmbH

Hydrobox für Wärmepumpe

Macht Welt Maschinen Ausrüstung Co., Ltd.

BoostBloC® / PowerBloC DN 25+

PAW GmbH & Co. KG

Komfortsicherung für Wärmepumpensysteme

Hohe Effizienz und flexible Integration mit elektrischem Nachheizmodul

HaustecchnikDialogNews - BitSign GmbH

|

|

BoostBloC |

Der Klimawandel macht sich auch bei der Auslegung von Heizungssystemen bemerkbar. In einigen Bereichen in Mitteleuropa gibt es keine "richtigen Winter" mit entsprechenden tiefen Außentemperaturen mehr. Die Systemtemperaturen bzw. die Auslegungstemperaturen in Wärmepumpenanlagen mit Flächenheizungen (Fußbodenheizung. Wandheizung, Deckenheizung) werden immer niedriger. Da aber bezüglich der Trinkwasserhygiene und für wenige Tage im "Winter" höhere Heizwassertemperaturen notwendig sind, müssen einfache technische Lösungen eingesetzt werden, um keine Kältemittel für höhere Temperaturen einsetzen zu müssen.

Hier können z. B. PAW BoostBloC® Nachheizmodule eingesetzt werden, um an Tagen unterhalb des Wärmepumpen-Auslegungspunktes über ausreichend Wärmeenergie zu verfügen oder/und eine ausreichende Warmwassertemperatur im Trinkwasserspeicher sicherzustellen, wenn kein Durchlaufererhitzer oder keine eigene Wärmepumpe für die Trinkwassererwärmung eingesetzt wird. |

BoostBloC®

Quelle:PAW GmbH & Co. KG

|

Das Nachheizmodul kann wie ein zusätzlicher Durchlauferhitzer eingesetzt werden und erzeugt die benötigte thermische Energie direkt aus dem Netzstrom und/oder einer PV-Anlage und hält einen hohen Heiz- und Warmwasserkomfort aufrecht.

Das Modul hat einen zusätzlichen Regler, der direkt von dem Wärmepumpenregler oder einem Energiemanager angesteuert werden kann. Der Hauptregler kann die Leistung des Durchlauferhitzers stufenweise über drei integrierte Last-Relais schalten. Die Relais werden über 230 V angesteuert, die der Hauptregler zur Verfügung stellt. Sollte der Hauptregler nur über potentialfreie 230V-geeignete Kontakte verfügen, so kann die Spannung auch leistungsseitig am Durchlauferhitzer abgegriffen werden.

Je nach Hauptregler und Anschlussvariante sollte die Pumpe gleichzeitig mit der Wärmeerzeugung geschaltet werden. Die Pumpe kann auch zusätzlich ohne Beheizung geschaltet werden. Die Beheizung sollte jedoch nie unterhalb des Mindestvolumenstroms oder trocken betrieben werden.

Bei Modulen mit integrierten Umschaltventil kann der Vorlauf in zwei unterschiedliche Speicherbereiche oder unterschiedliche Speicher eingeschichtet werden. Der 2-Punkt Stellantrieb benötigt eine Dauer- und eine Schaltphase. |

|

Anwendungsbereiche des PAW BoostBloC®:

• Luft-Wasser-Wärmepumpen, bei Überschreitung der Auslegungstemperatur

• Luft-Wasser-Wärmepumpen, bei sehr niedrigen Außentemperaturen

• Erforderlich für die thermische Desinfektion von Trinkwasserinstallationen in Kombination mit Wärmepumpen mt niedrigen Maximaltemperaturen

• Abfedern von Lastspitzen im Verbraucherkreis

• Nachheizen bei geringen Vorlauftemperaturen (z. B. bei Solarthermieanlagen)

• Einsatz als Notheizung in Verbindung mit Photovoltaik beim Ausfall der Wärmepumpe |

BoostBloC® / PowerBloC DN 25+

PAW GmbH & Co. KG

Elektronische Nachheizung für Wärmepumpen

PAW GmbH & Co. KG

Komfortsicherung für Wärmepumpensysteme

Hohe Effizienz und flexible Integration mit elektrischem Nachheizmodul

HaustecchnikDialogNews - BitSign GmbH |

|

Wärmepumpen-Puffer |

Hydraulische Einbindungen der Wärmepumpe Hydraulische Einbindungen der Wärmepumpe

|

Wärmepumpen benötigen einen möglichst konstanten Durchfluss und LWWP einen Energiespeicher zum Abtauen, der bei der Auslegung festgelegt wird. Deswegen bestehen viele Wärmepumpenhersteller auf den Einbau eines Pufferspeichers. Und die meisten Installationsfirmen halten sich daran. Aber sind die Pufferspeicher für einen effizienten Betrieb wirklich immer notwendig?

Da viele Heizungs- und Kühlsysteme an den Heizflächen (Heizkörper, Ventilatorkonvektoren, Deckenpanele, Flächenheizungen [FBH, WH, DH]) mit Einzelraumregelungen (ERR) ausgestattet sind, ist es logisch, dass sich die Volumenströme ständig ändern können. Dadurch hat auch die Wärmepumpe einen ständig wechselnden Durchflusss.

Aber ein Thermischer Abgleich ermöglicht, dass Fußboden- und Wandheizungen keine Einzelraumregelungen benötigen, weil der konstante Durchfluss und die Energie, die im Estrich gespeichert ist, für eine evtl. notwendige Abtauung ausreicht.

Leider wollen das die Hersteller und Heizungsbauer nicht empfehlen, weil eine ERR gesetzlich vorgeschrieben ist. Nur mit einem Antrag können sich die Bauherren von der Einbaupflicht befreien lassen, was immer wieder zu Problemen führt. Aber im Gebäudeenergiegesetz (GEG § 102 "Befreiungen") ist das vorgesehen. Entweder verstehen die Bauämter nicht, dass eine Einzeraumregelung nicht notwendig ist und bestehen auf die Einbaupflicht. Sicherlich haben die auch noch nichts vom Selbstregeleffekt gehört oder gelesen. |

|

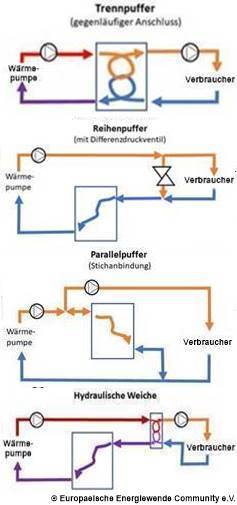

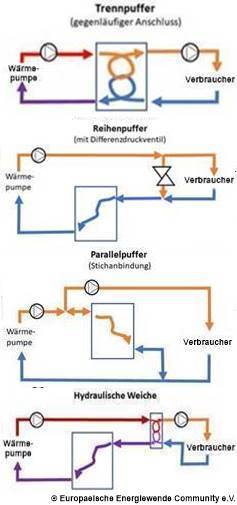

Trennpuffer

Der Trennpuffer übernimmt die Aufgabe einer hydraulische Weiche, der es der Wärmepumpe ermöglicht, ihr Wasser am Verbraucherkreis vorbei zu führen. Inwieweit hierbei eine Durchmischung stattfindet, hängt stark vom inneren Aufbau des Pufferspeichers ab. Sofern die Anschlüsse für Wärmepumpenvorlauf (rot) und Verbrauchervorlauf (orange) direkt nebeneinander liegen, gelangt (bei gleicher Pumpenleistung von Primär- und Sekundärpumpe) nur wenig (kühleres) Wasser aus dem Pufferspeicher in den Verbrauchervorlauf. Sofern die Anschlüsse aber auf jeweils entgegengesetzten Seiten des Puffers liegen und sogar (wie im Beispiel) die Anschlüsse gegenläufig sind (d.h. Rücklauf und Vorlauf fließen in entgegengesetzte Richtungen), so ist eine Durchmischung ebenfalls unvermeidlich. Dieser Aufbau ist die häufigste Variante; sofern der Pufferspeicher vom Hersteller durch einen entsprechenden inneren Aufbau (z.B. Trenngitter zwischen Vor- und Rücklauf) und optimale Position der Anschlüsse für diesen Zweck gebaut wurde, sind die Verluste meist tolerierbar.

Reihenpuffer

Die energetisch günstigste Lösung ist die Einbindung als Reihenpuffer (manchmal auch Gleitpuffer oder 3-Punkt-Anbindung genannt). Hierbei wird der Pufferspeicher nur in den Rücklauf eingebunden, der Vorlauf kann ungehindert in den Verbraucherkreis strömen. Sofern der Durchfluss im Verbraucherkreis reduziert ist, öffnet graduell ein Differenzdruckventil, welches den Wärmepumpenkreis kurzschließt und es somit ermöglicht, dass die Pumpe das warme Wasser in den Pufferspeicher drücken kann. Für diesen Aufbau wird nur eine Pumpe benötigt, sie spart also Stromkosten. Aber natürlich muss die eingebaute Primärpumpe stark genug für den Verbraucherkreis sein. Dieser Aufbau ist insbesondere für Häuser mit reinen Fußbodenheizungen zu empfehlen. Auch ist diese Art der Einbindung die einzige, bei der der innere Aufbau des Pufferspeichers irrelevant ist, weil das Wasser im Speicher auf jeder Höhe die gleiche Temperatur hat.

Parallelpuffer

Ist der Pufferspeicher allerdings nur ein "großer Topf" (was z.B. oft der Fall ist, wenn ein vorhandener Solarthermie-Pufferspeicher verwendet werden soll), so können die Verluste minimiert werden, indem er als Parallelpuffer eingebunden wird. Hierbei werden außerhalb des Puffers T-Stücke verbaut, welche das Wasser aus dem Vorlauf und Rücklauf jeweils in den Pufferspeicher abzweigen. Auch hier schließt der Pufferspeicher den Wärmepumpenkreis kurz, allerdings muss das Wasser nur dann durch den Pufferspeicher, wenn die Leistung der beiden Pumpen tatsächlich unterschiedlich ist. Wasser aus dem Pufferspeicher gelangt nur dann in den Verbraucherkreis, wenn die Wärmepumpe abgeschaltet ist.

Hydraulische Weiche

Die energetisch schlechteste Lösung ist, einen sehr kleinen (15 Liter) Speicher oder direkt eine sogenannte hydraulische Weiche zur Trennung von Wärmepumpenkreis und Verbraucherkreis zu realisieren. Diese ermöglicht es der Wärmepumpe bei reduzierten Verbrauchern, ihr Wasser direkt zurück in den größeren Pufferspeicher zu drücken (hier violett). Durch das geringe Volumen ist dabei allerdings eine Durchmischung des Wärmepumpenvorlaufs (rot) mit dem Verbraucher-Rücklauf (blau) nahezu unvermeidlich. Dadurch senkt sich die Temperatur des Verbraucher-Vorlaufs (orange) ab, d.h. die Wärmepumpe muss mehr Wärme erzeugen als die Verbraucher benötigen. Es ist eine sehr sorgfältige Anpassung der beiden Pumpenleistungen notwendig, um diesen Effekt zu reduzieren. Da eine solche Weiche ja aber eingebaut wird um unterschiedliche Pumpenleistungen zu kompensieren, wird diese Angleichung in der Praxis kaum gemacht.

Quelle: Thomas Rinneberg, Europaeische Energiewende Community e. V. |

Pufferspeicher für Wärmepumpen: Vor- und Nachteile

Thomas Rinneberg, Europaeische Energiewende Community e. V.

Wärmepmpen - Leitfaden Hydraulik

Martin Sabel, Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e. V.

Optimierung einer Wärmepumpe mit Pufferspeicher in Heizkörperanlagen

Greenhouse Media GmbH |

Wärmepumpenspeicher

Wärmepumpen benötigen einen möglichst konstanten Durchfluss und LWWP einen Energiespeicher zum Abtauen, der bei der Auslegung festgelegt wird. Deswegen bestehen viele Wärmepumpenhersteller auf den Einbau eines Wärmepumpen-Puffer.

Der Wärmepumpenspeicher ohne Wärmetauscher bzw. Lastausgleichsbehälter (LAB) wird zur Ansammlung bzw. Pufferung von warmen, heißem oder kaltem Wärmeträger, der von einer Wärmepumpe oder einen Öl-Niedertemperaturkessel erzeugt wird, eingesetzt. Er kann auch in Heizsystemen als kleiner Pufferspeicher eingesetzt werden und wirkt auch als hydraulischer Ausgleich und verhindert das häufige Ein- und Ausschalten (Takten -Kuhschwanzheizung) der Wärmepumpe oder des Ölkessels durch die Vergrößerung des Anlagenvolumens (z. B. bei einer Systemtrennung im Primärkreislauf). |

Wärmepumpenpufferspeicher WPPS

Quelle: ThermoFlux Deutschland GmbH

|

|

Die ThermoFlux Wärmepumpen-Pufferspeicher WPPS 30/50/80/100 bieten eine hervorragende Lösung zur Wärmespeicherung und Volumenvergrößerung in Heizungsanlagen. Sie können sowohl an der Wand als auch am Boden montiert werden.. Die ~25 mm starke PU-Dämmung sorgt dafür, dass die Wärme effizient gespeichert bleibt, bis sie benötigt wird, was die Energieeffizienz der gesamten Heizungsanlage maximiert. Der robuste Stahlmantel des Speichers ist pulverbeschichtet und bietet in Kombination mit der hochwertigen PVC-Verkleidung nicht nur eine ansprechende Optik, sondern auch Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit.

Die Montage kann sowohl an der Wand als auch am Boden erfolgen, und die kompakten Maße erleichtern den Einbau selbst in kleinen Räumen. Durch die flexible Muffenanordnung und die abnehmbare Hartschaum-PU-Isolierung wird die Installation zusätzlich vereinfacht. |

|

|

ThermoFlux Wärmepumpenspeicher WPPS ohne Wärmetauscher

ThermoFlux Deutschland GmbH

ThermoFlux Wärmepumpenspeicher WPPS 80 | ohne Wärmetauscher

ThermoFlux Deutschland GmbH |

|

Wärmepumpe in der Raumlufttechnik

Anfang 2024 tritt das neue Gebäudeenergiegesetzes (GEG § 68 Wärmerückgewinnung) in Kraft. Dann wird die Abwärme in einer lüftungstechnischen Anlage nur noch dann als regenerative Energie anerkannt, wenn sie mit einer Wärmepumpe genutzt wird.

Eine Wärmepumpe bietet sich nicht nur in Passivhäusern zur Erwärmung und zum Abkühlen der Zuluft an. In großen Gebäuden mit lüftungstechnischen Anlagen ist die Wärmepumpe für Lüftungsgeräte eine sinnvolle und energieeffiziente Ergänzung. Je nach Anwendungsfall gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Zuluft mit Wärmepumpentechnologie zu temperieren.

Bei der Auswahl der richtigen Wärmepumpentechnik für ein Lüftungsgerät für eine bestimmte Anwendung müssen mehrere grundsätzliche Fragen geklärt werden:

• Mit welcher Toleranz muss die Zulufttemperatur geregelt werden?

• Ist die Luftmenge konstant oder wird diese auf Basis des Bedarfs geregelt?

• Sind Zu- und Abluftmengen identisch oder unterschiedlich groß?

• Welche Art der Wärmerückgewinnung soll im RLT-Gerät eingesetzt werden?

• Wird ausschließlich mit Außenluft belüftet oder sind Misch- oder Umluftbetrieb zu berücksichtigen?

• Soll im Sommer neben der Kühlung auch eine Entfeuchtung der Luft erfolgen?

• Wie sind die Platzverhältnisse zur Innen- oder Außenaufstellung des Geräts?

• Welche Schallgrenzwerte sind gemäß der TA-Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) einzuhalten?

Um das Ziel der Gebäudeklimatisierung, jahreszeitlich angepasst Zuluft mit konstant angenehmer Temperatur bereitzustellen, gibt es vier Systeme:

1. Ein integrierter Kälteerzeuger mit externem Kondensator zur Kühlung der Zuluft.

2. Eine integrierte reversible Wärmepumpe mit internem Verdampfer sowie einem internen Kondensator zum Heizen und Kühlen.

3. Eine externe Split-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen.

4. Eine externe Monoblock-Wärmepumpe (Kalt-/Warmwassersatz), die über einen Wasserkreislauf mit Pufferspeicher Heiz- und Kühlenergie für die Lüftungsanlage bereitstellt. |

Lufttemperierung "WRG plus Wärmepumpe"

Dr. Manfred Stahl, Wolf GmbH, cci Dialog GmbH

RLT-Anlagen mit Wärmepumpen

Alexander Mörwald, Wolf GmbH |

|

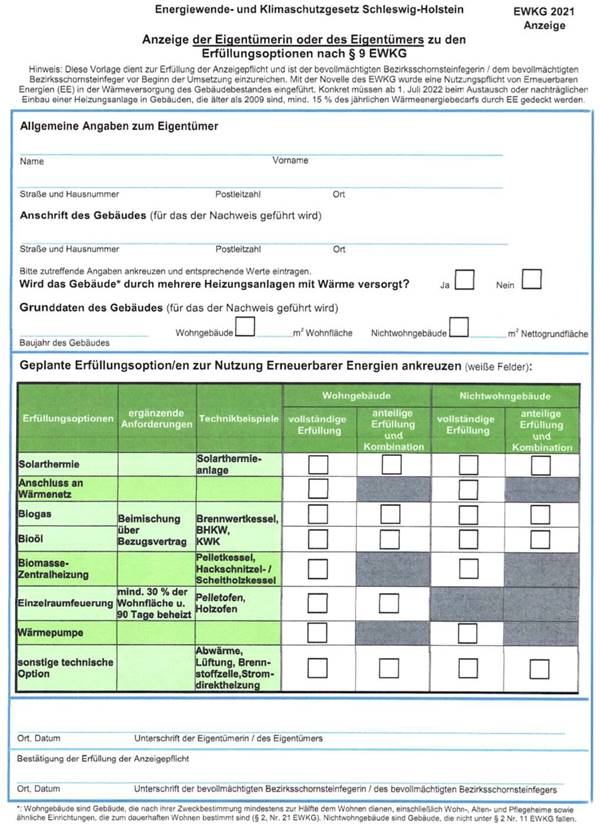

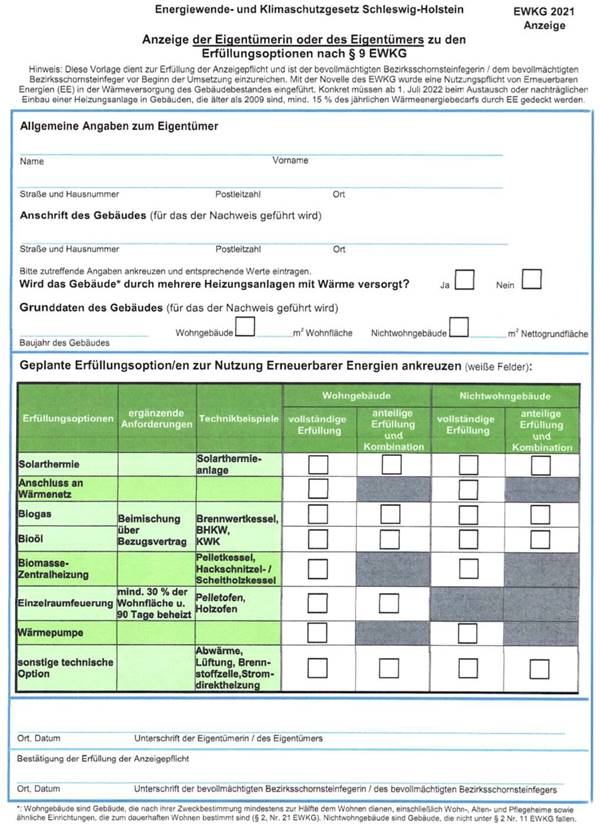

EWKG - SH

Mit dem "Gesetz zur Energiewende und zum Klimaschutz in Schleswig-Holstein (Energiewende- und Klimaschutzgesetz" - EWKG) bekommt nach § 9 (Nutzungspflicht von Erneuerbaren Energien in der Wärme- und Kälteversorgungfür beheizte Wohn- und Nichtwohngebäude im Gebäudebestand; Verordnungsermächtigung) der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger ein neues Geschäftsfeld.

Nach Absatz 11 nehmen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegerinnen und Bezirksschornsteinfeger die aus den Absätzen 3 und 5 bis 8 hervorgehenden Aufgaben als Beliehene (natürliche männliche bzw. weibliche oder juristische Person, der von der öffentlichen Verwaltung hoheitliche Aufgaben übertragen bekommt) wahr. Die Beliehenen unterliegen der Aufsicht des für Bauen zuständigen Ministeriums. Dieses kann die Aufsicht auf nachgeordnete Behörden übertragen.

Wenn ein Austausch oder nachträgliche Einbau einer Heizungsanlage geplant ist, müssen Verbraucher ihren Bezirksschornsteinfeger informieren. Dieser überwacht und überprüft auch die Umsetzung der durchgeführten Maßnahmen, die spätestens 12 Monate nach Inbetriebnahme nachzuweisen sind. Den Bezirksschornsteinfegern sind auch die Lieferverträge über Erneuerbare Energien und der individuelle Sanierungsfahrplan vorzulegen.

Wer sich vor dem 01. Juli 2022 noch für die Anschaffung einer Gas- oder Ölheizung entscheidet, sollte mit seinem Installateur eine Vereinbarung schließen, die bei nicht termingerechtem Einbau einen Rücktritt von dem Auftrag beinhaltet. Als Termin ist spätestens das Datum sechs Monate nach Veröffentlichung der Durchführungsverordnung festzulegen. Mögliche Schadensersatzforderungen, z. B. Zusatzkosten durch die Beauftragung anderer Handwerker, sind durch den Rücktritt nicht ausgeschlossen.

Die Landesverordnung zur Umsetzung des Energiewende- und Klimaschutzgesetzes - Schleswig-Holstein wurde am 17. November 2022 veröffentlicht und tritt zum 18. November in Kraft. Der Einbau muss dementsprechend bis zum 18. Mai 2023 erfolgen.

FAQ - Häufige Fragen zu Erneuerbare Energien

Schleswig-Holstein Netz AG

Energiewende- und Klimaschutzgesetz

Schleswig-Holstein Netz AG |

Die Aufgaben der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegerinnen und Bezirksschornsteinfeger nach dem EWKG SH

(zum Vergrößern - anklicken) |

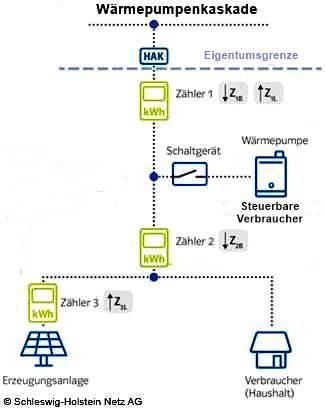

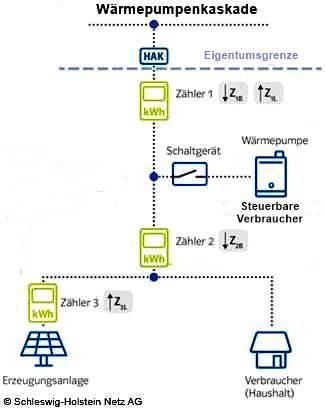

Kaskadenmessung - PV - HH - WP

Wenn man den Strom für die Wärmepumpe durch einen günstigen Wärmepumpenstromtarif bezieht und zusätzlich noch eine PV-Anlage besitzt, der möchte auch seinen eigenen Strom für die Wärmepumpe verwenden. Hier kann eine Kaskadenmessung eingesetzt werden. |

Kaskadenmessung der SH-Netz AG Kaskadenmessung der SH-Netz AG

Quelle: Schleswig-Holstein Netz AG

|

Kaskadenmessung - SH-Netz

Bei einer Kaskadenschaltung des Hausstromnetzes, einer Photovoltaikanlage und einer Wärmepumpe ist der Netzbetreiber gefordert, die getrennte Messung zwischen Haushalt und Wärmepumpe aufzugeben. Der Bezug der Wärmepumpe kann nicht direkt gemessen, sondern muss berechnet werden. Hierbei wird der Verbrauch des Haushaltszählers vom Verbrauch der Wärmepumpe, auf welcher der gesamte Verbrauch erfasst wird, abgezogen. Die Zählerstände werden einfach wie gewohnt abgelesen und die Berechnung erfolgt dann mittels Formeln im Abrechnungssystem des Netzbetreibers (SH-Netz).

Mit dem Messkonzept einer "Wärmepumpenkaskade" kann der mit einer Photovoltaikanlage selbst erzeugte Strom sowohl im Haushalt als auch für den Betrieb der Wärmepumpe genutzt werden.

Zähler 1:

Hier wird der gesamte Stromverbrauch (Wärmepumpe und Haushalt zusammen) im Zählerwerk 1.8.0 und die Einspeisung der Photovoltaikanlage im Zählwerk 2.8.0. gemessen.

Zähler 2:

Hier wird der Stromverbrauch des Haushalts im Zählerwerk 1.8.0 (evtl. Zweirichtungszähler) gemessen.

Zähler 3:

Hier wird die Erzeugung der Photovoltaikanlage im Zählwerk 2.8.0 gemessen. Dieser Zähler ist nicht in jedem Fall erforderlich. |

|

Die Kaskadenmessung ist noch nicht so weit verbreitet und wird von vielen Netzbetreibern nicht mal wirklich angeboten. Hier ist aber wichtig zu wissen, dass die Auswahl vom Messkonzept definitiv beim Anlagenbetreiber liegt. Der Netzbetreiber hat wiederum die Verpflichtung, das gewählte Messkonzept auf Konformität mit dem EEG, KWKG und den Technischen Anschlussbedingungen zu prüfen. Die Kaskadenmessung ist definitiv ein konformes Messkonzept und wird hoffentlich in Zukunft noch mehr Aufmerksamkeit bekommen, damit diese auch als offizielles Messkonzept angesehen wird und auch die Umsetzung kein Problem mehr darstellt. |

FAQ - Häufige Fragen zu Erneuerbare Energien

Schleswig-Holstein Netz AG

Die Kaskadenmessung: PV Anlage mit Wärmepumpe

Photovoltaikforum GmbH |

|

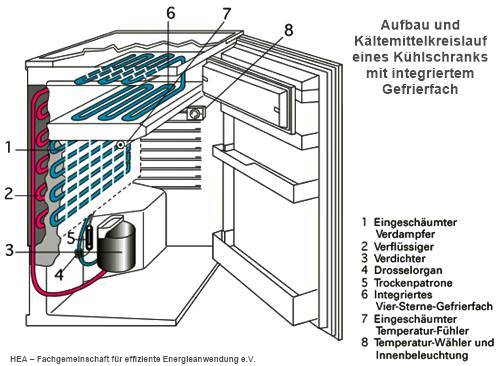

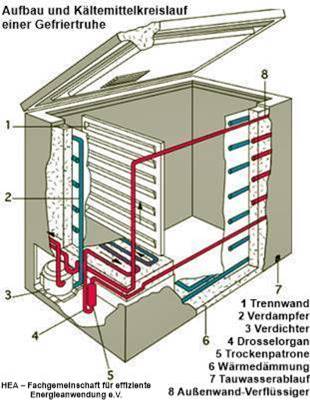

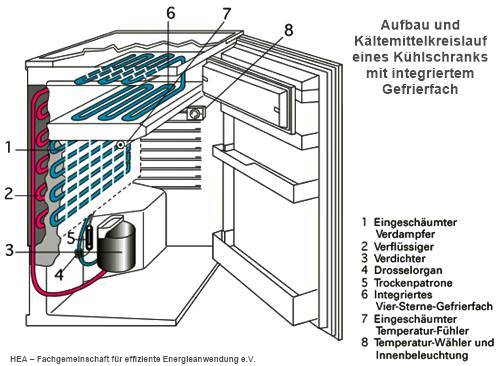

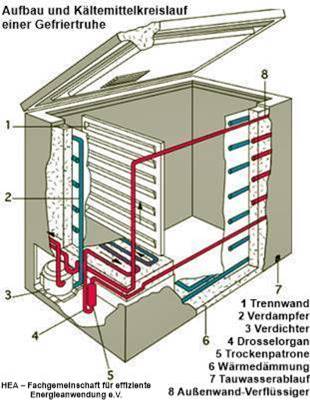

Kompressor-Kühlschrank

Auch der

Kühlschrank und ein Gefriergerät

ist eine "Wärmepumpe"

Ein Kühlschrank ist ein dezentrales steckerfertiges Kühlgerät,

in dem alle Komponenten (Verdichter, Verflüssiger, Expansionsventil [Drosselorgan] und Verdampfer) integriert sind.

Der Kältemittelkreislauf ist ein hermetisch geschlossenes System, das mit einem Kältemittel

(Kohlenwasserstoffe [R290, R600a, R1270, R170 und R1150], Kohlendioxid [R744] und Ammoniak [R717]) befüllt wird. Sie werden hauptsächlich

für die Lagerung von Lebensmitteln, Medikamenten und Chemikalien verwendet. In den meisten Geräten sind alle Verbindungen

der kältemittelführenden Bauteile gelötet teilweise auch geschweißt. Einfache Geräte

werden ohne Serviceventile hergestellt. Hochwertige Geräte haben in der Regel Serviceventile. Diese können

bei einer Störung oder bei einem Kältemittelverlust (z. B. durch einen Transportschaden) gewartet

werden. Die Geräte mit oder ohne Serviceventil werden mit der für den ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Kältemittelfüllmenge

geliefert. So muss der Kältemittelkreislauf zur Inbetriebnahme nicht geöffnet werden. |

Aufbau und Kältemittelkreislauf eines Kühlschranks

Aufbau und Kältemittelkreislauf einer Gefriertruhe

Quelle: HEA – Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e.V.

Funktionsweise eines Kühlschranks (Kompressorkühlschrank) - Video - Thomas Schwenke |

| |

|

Raumklimagerät |

Splitgerät

|

Fenster- bzw. Wandgerät

| |

1

Kondensator |

2

Kondensatorlüfter |

3

Kompressor |

4

Verdampfer |

5

Verdampferlüfter |

6

Kondenswasserwanne |

7

Kapillareinspritzung oder Expansionsventil |

8

Lüftermotor |

| 9

Filtertrockner |

| |

Raumkühlung |

|

|

Inverter-Raumklimagerät |

|

Außengerät |

|

Regelgeräte |

|

Innengeräte |

Quelle:

Stulz GmbH / MITSUBISHI Heavy Industries |

|

In Häusern mit niedriger Heizlast (Passivhaus,

Nullenergiehaus) kann es sinnvoll sein, die notwendige Wärme über gesplitete Inverter-Raumklimageräte in die Räume

zu geben. Richtig geplant, sind solche Geräte in das Konzept einer kontrollierten Wohnungslüftung (KWL) zu integrieren. |

Diese Multisplit-Klimasysteme sind für eine Komfort-Klimatisierung mit kleinen Leistungen im

Kühl- und Heizbetrieb konzipiert. Die Außengeräte sind wintertauglich und erlauben einen Einsatz

in Technikräumen mit einem Betrieb bis -15 °C Außentemperatur. |

Die energiesparenden Multisplit-Klimasysteme mit Inverter-Technologie erreichen die Energieeffizienzklasse A.

Die Innengeräte arbeiten flüsterleise und sind mit einem luftreinigendem Enzym-Filter ausgestattet. Alle Innengeräte sind über eine

Infrarotfernbedienung oder alternativ mit einer Kabelfernbedienung zu bedienen. |

Alle Geräte bieten zusätzliche Funktionen zur Anbindung an zentrale

Leittechnik.STULZ Comptrol |

Klimasystem der Zukunft - die Luft-Luft-Wärmepumpe - Stulz GmbH |

Kälte-Klima-Fachbetrieb in meiner Nähe - VDKF

Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e.V. |

|

|

|

Aufstellung einer Wärmepumpe

Immer wieder treten Schallprobleme, besonders in Verbindung mit Luft-Wärmepumpen, auf. Streitigkeiten mit den Nachbarn inbezug auf Geräusche sind oft vorprogrammiert. Hier ist der Begriff "Psychoakustik" von großer Bedeutung. Der richtige Standort und der Einsatz wirksamer Schalldämpfer muss/kann die Akzeptanz erhöhen. Zunehmend reicht schon der Anblick der

Wärmepumpe aus, um bei vielen Nachbarn eine Antistimmung zu wecken. Bei der neuen superleisen Wärmepumpengeneration kann in vielen Fällen schon das "Verstecken" der Wärmepumpe bzw. deren Außeneinheit durch einen wirksamen Sichtschutzzaun Abhilfe schaffen. Hier bieten sich langlebige und pflegeleichte WPC Zaunelemente an.

Sollte diese Maßnahme nicht ausreichen, kann hier eine Lärmschutzwand helfen,

wenn genügend Platz für einen fachgerechten Aufbau vorhanden ist. |

>>> hier ausführlicher <<< |

|

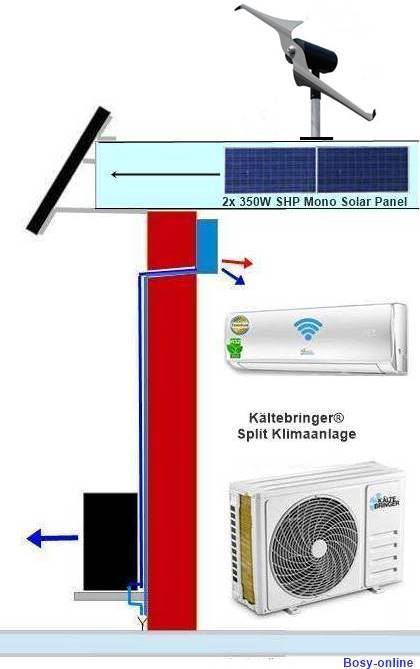

Montage

Nachdem meine Wärmepumpe (Kältebringer® Split Klimaanlage Set mit WIFI/App) zu Testzwecken angekommen ist, wird es Zeit, dass ich mir eine Mini-PV-Anlage beschaffe. Leider gibt es zur Zeit bei den meisten Herstellern Lieferschwierigkeiten. Aber Planen kann ich ja schon. Es ist ein selfPV Komplettpaket 760Wp mit 2 Solarmodulen vorgesehen.

Mein Elektriker hat meine Elektroinstallation incl. Stromzähler als geeignet geprüft. |

|

Klimaanlagen - Gebrauchsanleitung & Nutzungshinweise

Kältebringer® - SC Trade & Services GmbH |

|

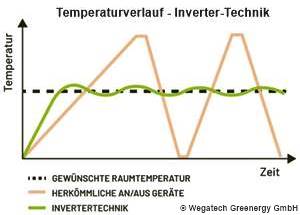

Inverter-Technik

Der Begriff "Inverter" kommt aus der Elektrotechnik und bedeutet Umrichter oder Wechselrichter. Bei einem Wechselrichter einer Photovoltaikanlage erfolgt ein Wechsel zwischen Wechsel- und Gleichstrom. Bei einer Photovoltaikanlage wird der erzeugte Gleichstrom in im Stromnetz benötigten Wechselstrom umgewandelt. Der Inverter in einer Wärmepumpe wandelt aus dem Netz bezogenen Wechselstrom in Gleichstrom um. Mithilfe eines Umformers wird dann neuer Wechselstrom erzeugt, dessen Frequenz zwischen 30 und 90 Hz schwanken kann. Dadurch besteht die Möglichkeit, die Drehzahl in Abhängigkeit der benötigten Leistung zu ändern und die Wärmepumpe kann stets die Leistung fahren, die die Heizung oder Kühlung benötigt. |

|

Temperaturverlauf mit der Inverter-Technik |

Quelle: Wegatech Greenergy GmbH |

|

Inverter-Wärmepumpen modulieren die Leistung einer Wärmepumpe so, dass diese bei konstanter Temperatur betrieben werden kann. Das verhindert häufiges Ein- und Ausschalten (Takten) und führt zu einer deutlich längeren Lebensdauer der Wärmepumpe.

Die Kombination einer Inverter-Wärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage ist eine ideale Lösung. Denn sie arbeiten die meiste Zeit des Jahres schonend mit geringer Leistung und ziehen die elektrische Energie gleichmäßig aus dem Netz. Dies führt das zu einer hohen Eigenverbrauchsrate. Dadurch kann ein großer Teil des Engergiebedarfs durch eine PV-Anlage gedeckt werden und nur wenig Strom aus dem Netz bezogen werden muss. Hier reicht oft schon eine Mini-PV-Anlagen oder/und eine Mikrowindkraftanlage aus. Und wenn man sich dann noch eine Sonnenbatterie gönnt, dann wird die Sache noch effizienter (aber auch teurer).

Die Inverter-Technik erlaubt dadurch einen höheren Eigenverbrauch und einen besseren Autarkiegrad. |

|

Quelle: Elcotherm AG Quelle: Elcotherm AG

|

|

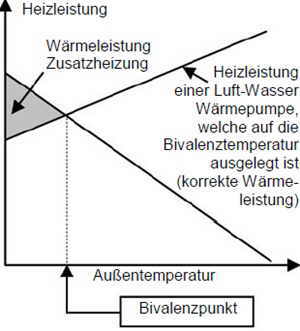

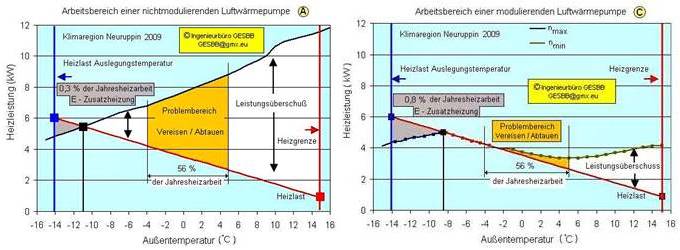

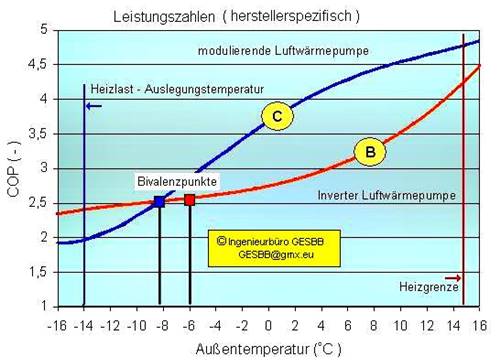

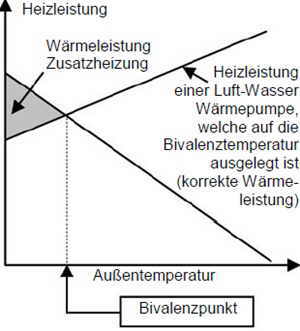

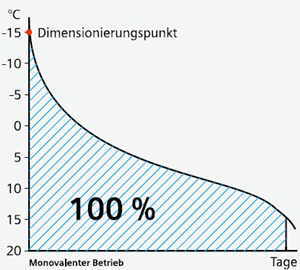

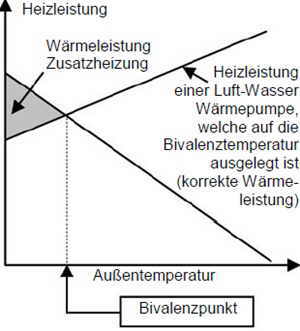

Bivalenzpunkt

/ Dimensionierungspunkt |

Bei der Auslegung

einer Luftwärmepumpe wird der Bivalenzpunkt (Dimensionierungspunkt) festgelegt, da mit dem Absinken der

Außentemperaturen die Heizlast des Gebäudes steigt

und die Wärmepumpenleistung geringer wird. Je nach der

Heizlast des Hauses liegt dieser Punkt im Temperaturbereich zwischen -4 °C und -8 °C. Ab dieser Temperatur ist

ein effizienter Betrieb einer Luftwärmepumpe nicht mehr

möglich. Deshalb werden solche Anlagen als bivalente

Heizung (Hybrid-Heizung)

betrieben. Hier gibt es die verschiedensten Kombinationsmöglichkeiten

(Öl, Gas, Holz, Solar, Geothermie, Mini-KWK).

|

Unter bestimmten Bedingungen kann ein Heizstab die fehlende Wärme liefern. Ob der Einsatz einer direkten Stromheizung (Trinkwassererwärmung) sinnvoll ist, muss der Fachplaner vor Ort nach den Gewohnheiten des Betreibers ermitteln. |

Eine Wärmepumpe muss richtig dimensioniert werden!

Vectorraum GmbH

>>> hier ausführlicher <<< |

|

|

Bei einer monoenergetisch betriebenen Luft-Wasser-Wärmepumpe wird der Heizbedarf bis zum Bivalenzpunkt gedeckt. Darunter wird eine Zusatzheizung notwendig. Hier kann ein Heizstab oder auch ein noch

vorhandener Wärmeerzeuger (Gasgerät, Ölkessel,

Festbrennstoffkessel) eingesetzt werden. Bei einem bivalenten

Betrieb wird besonders bei höheren Systemtemperaturen der Bivalenzpunkt höher angesetzt. |

Der Deckungsanteil der Wärmepumpe sollte möglichst hoch sein, damit die Betriebskosten möglichst gering sind und die Jahresarbeitszahl möglichst hoch ist. In der Regel sind die Anzahl

der Tage mit Außentemperaturen unter -5 °C sehr gering und deshalb wird der Bivalenzpunkt um diese Temperatur festgelegt

bzw. ermittelt. So ist dann z. B. der Anteil der Zusatzheizung bei -10 °C AT ca. 1 % und bei -16 °C

ca. 4 % der gesamten Wärmemenge. |

Deckungsanteil

der Wärmepumpe ( % ) |

Klimazone

/ Auslegungstemperatur

( °C ) |

Bivalenzpunkt

/ Dimensionierungspunkt ( °C ) |

-12 |

-11 |

-10 |

-9 |

-8 |

-7 |

-6 |

-5 |

-4 |

-3 |

-2 |

-1 |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

-10 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

99 |

99 |

99 |

99 |

98 |

98 |

97 |

96 |

94 |

92 |

90 |

87 |

84 |

81 |

-12 |

100 |

100 |

100 |

99 |

99 |

99 |

99 |

98 |

98 |

97 |

96 |

95 |

93 |

90 |

88 |

86 |

83 |

80 |

77 |

-14 |

100 |

100 |

99 |

98 |

98 |

98 |

98 |

97 |

97 |

96 |

94 |

92 |

90 |

88 |

85 |

82 |

79 |

75 |

72 |

-16 |

99 |

99 |

98 |

98 |

97 |

97 |

97 |

96 |

95 |

94 |

92 |

90 |

87 |

84 |

81 |

78 |

74 |

71 |

67 |

|

Vergleich der

Arbeitsweisen (Beispiel) |

|

|

COP Verlauf |

|

|

Moderne Invertertechnik steigert die Effizienz Ihrer Wärmepumpe

Nadine Kümpel, Wegatech Greenergy GmbH

Inverter-Wärmepumpen: Prinzip, Technik und Typen im Überblick

energie-experten.org - Greenhouse Media GmbH |

|

Zubadan-Technologie |

Jede Übertragung

von Wärme unterliegt den gleichen Voraussetzungen.

Das Medium, das Wärme aufnimmt muss eine geringere

Temperatur aufweisen als das Medium, das Wärme abgibt.

Bei Luft-/Wasser-Wärmepumpen muss die

Verdampfungstemperatur des Kältemittels deswegen einige Grad unterhalb der

Außenlufttemperatur liegen. Je kälter es draußen

ist, desto tiefer muss also auch die Verdampfungstemperatur

des Kältemittels sein, um überhaupt Wärme

aufnehmen zu können. Je tiefer aber die Verdampfungstemperatur

des Kältemittels ist, desto größer wird

sein Volumen und umso geringer seine Dichte. Dadurch steht

dem Verdichtungsprozess immer weniger Kältemittel zur

Verfügung. Herkömmliche Inverter-Verdichter regeln

nun zum Schutz vor Überhitzung die Drehzahl herunter.

Dadurch sinkt die Heizleistung der Wärmepumpe erheblich. |

|

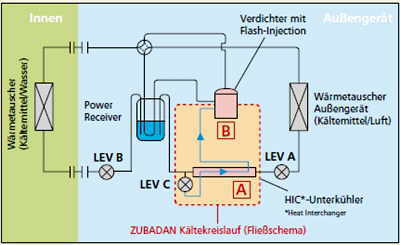

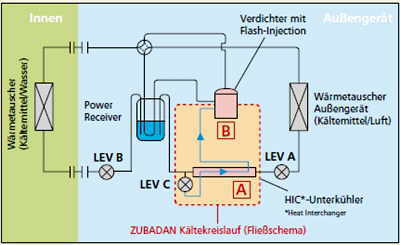

Fließschema

- Zubadan-Technologie |

|

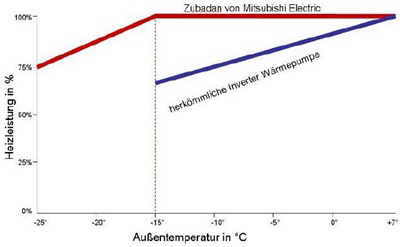

Zubadan-Technologie |

|

Split-Wärmepumpe |

Quelle:

Mitsubishi Electric |

|

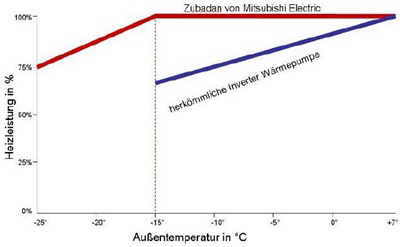

Mit der patentierten Zubadan-Technologie (Mitsubishi Electric)

ist es möglich, den Kältemittelmassenstrom und

somit die Verdichterdrehzahl und die Heizleistung eines

speziellen Kältemittelkreislaufs konstant zu halten.

Dies wird dadurch erreicht, dass direkt in den Verdichtungsprozess

ein Zwei-Phasengemisch auf den Verdichterkopf gespritzt wird. |

Die Zubadan-Technologie

setzt hier mit einer technisch weiterentwickelten Zwischeneinspritzung

von Kältemittel in den Verdichtungsprozess an. Im Flash-Injection-Kreislauf

des Zubadan-Verdichters kann so bei tiefen Außentemperaturen

mit einer höheren Drehzahl gearbeitet werden und die

zirkulierende Kältemittelmenge im System konstant gehalten

werden. Dieser speziell angepasste Kältekreislauf der

ecodan-Wärmepumpe mit Zubadan-Technik erzeugt so selbst

bei -15 °C noch 100 % Leistung im

monovalenten System. |

Die Wärmepumpe

mit Zubadan-Technologie fährt einen kompletten Betriebsbereich

von -25 °C bis 35 °C. Als weiteren Vorteil dieser

Technologie führen Mitsubishis technische Spezialisten

die insbesondere für den Privatsektor wichtige kompakte

Bauweise an. Besonders aber hervorzuheben sind ein optimiertes

Abtauverhalten und eine verkürzte Aufheizphase, welches

für den Endkunden bedeutet, dass stabile und effektive

Betriebszustände sehr schnell erreicht werden. Ein

weiterer deutlicher Pluspunkt der Zubadan-Technologie ist

die mögliche Vorlauftemperatur bis 60 °C. Selbst

bei -15 °C Außentemperaturen kann man noch eine

Vorlauftemperatur von 55 °C bieten.

|

Zubadan & Power Inverter Technologie |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Betriebsweisen

von Wärmepumpen |

Da die Außentemperaturen

in den Übergangszeiten und im Winter in unseren Breiten relativ

kalt sind, ist die Wärmequelle "Luft"

für Wärmepumpen nur in begrenztem Rahmen voll einsetzbar.

Anders sieht es bei den Wärmequellen "Grundwasser"

und "Erdreich" aus. |

|

Immer

wieder oder noch wird die britische Wärmeeinheit

"BTU" (British Thermal Unit)

als Maßeinheit für die Energie

bei der Strom- und Dampferzeugung und

für die Kühlleistung einer Wärmepumpe

verwendet, obwohl diese Einheit seit der gesetzlichen Einführung

der SI-Einheiten (Internationale Einheitensystem [Système

international d’unités]) im Jahre 1978 des letzten Jahrhunderts

nicht mehr verwendet werden "darf" und durch die Einheit "Joule"

(J) ersetzt wurde. Dabei entspricht die britische Wärmeeinheit

"BTU" der Energiemenge, die für die Erwärmung von

einem Pfund Wasser um ein Grad Fahrenheit benötigt wird. |

| Umrechnungsfaktoren |

1 BTU = 1,055 kJ

1 BTU/h = 0,293 W

|

|

Einen entscheidenden

Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit hat die Betriebsweise

einer Wärmepumpenanlage. Bei der Auslegung der Wärmepumpe

wird die Temperatur ermittelt, ab wann eine zweite Wärmequelle

(E-Heizstab, Öl, Gas, Holz, Solar, Geothermie, Mini-KWK) zugeschaltet

werden muss, um die Heizlast des Gebäudes bei den entsprechenden

Außentemperaturen zu gewährleisten und die Anlage mit einer

guten Jahresaufwandszahl zu betreiben. Diese Temperatur

wird als Bivalenzpunkt oder Dimensionierungspunkt bezeichnet. |

Es gibt folgende Betriebsweisen

- Monovalenter Betrieb

- Monoenergetischer

Betrieb

- Bivalenter Betrieb

|

|

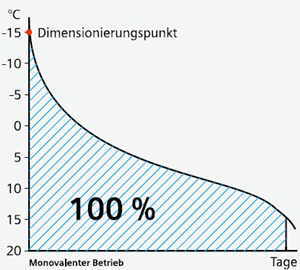

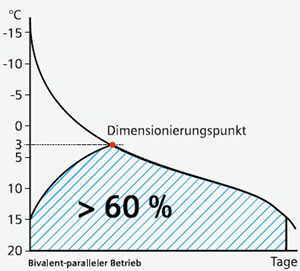

Monovalenter Betrieb |

Quelle: © Novelan |

|

Monovalenter Betrieb |

Ein monovalenter

Betrieb einer Wärmepumpenanlage setzt voraus, dass

der Wärmeerzeuger die notwendige Heizlast des Gebäudes

und die Trinkwassererwärmung ohne einen zusätzlichen

Wärmeerzeuger abdecken kann. Dies ist nur dann gewährleistet,

wenn eine konstante Wärmequelle mit gleichmäßigen

Temperaturen zur Verfügung steht. |

Das Erdreich oder das Grundwasser mit entsprechend richtig

ausgelegten Wärmetauschern (Erdkollektor, Erdsonde)

ist die Grundlage für einen monovalenten Betrieb (Sole/Wasser-

und Wasser/ Wasser-Wärmepumpe). Außerdem sollte

ein Heizsystem vorhanden sein, das mit Flächenheizungen (Fußboden-, Wandflächen) und/oder Ventilatorkonvektoren,

WP-Heizkörper und geringen Vorlauftemperaturen bis

ca. 40 Grad arbeiten. |

Die Außenluft eignet sich als Wärmequelle für einen

monovalenten Betrieb unter wirtschaftlichen Betrachtungen

nicht, da die schwankende und auch zeitweise zu niedrige

Temperatur nur bis zu dem Bivalenzpunkt (Dimensionierungspunkt)

eine ausreichende Jahresaufwandzahl erreichen lässt.

Hier ist nur ein monoenergetischer oder bivalenter Betrieb möglich. |

|

|

|

Wärmepumpe und Heizstab |

Quelle:

© Novelan |

|

| Monoenergetischer Betrieb |

Bei dem monoenergetischer

Betrieb wird ab dem Bivalenzpunkt (Dimensionierungspunkt)

einer Luft-Wärmepumpenanlage mit der gleichen

Energie zugeheizt. Die Beheizung erfolgt also

über eine elektrische Widerstandsheizung inform eines

Elektroheizstabes im Pufferspeicher oder

sie ist in der Wärmepumpe integriert. |

Diese Zuheizung ist nur wenigen Tagen in der Heizperiode (ca. 5 %) notwendig.

Hier kann die Jahresaufwandszahl noch im hinnehmbaren

Rahmen liegen. Die Praxis hat gezeigt, dass der Heizstabbetrieb

bei richtiger Anlagenplanung teilweise überhaupt

nicht notwendig wird.

|

|

|

|

Bivalenter

Betrieb |

Quelle:

© Novelan |

|

Bivalenter Betrieb |

Bei dem bivalenten

Betrieb einer Wärmepumpenanlage übernimmt ab dem Bivalenzpunkt (Dimensionierungspunkt) ein

zweiter Wärmeerzeuger (Öl, Gas, Holz, Geothermie,

Mini-KWK) die Beheizung der Anlage oder sie arbeiten im bivalent-parallelen Betrieb. |

Die Übernahme

der Beheizung ab dem Bivalenzpunkt durch den zweiten

Wärmeerzeugers wird meistens bei der Sanierung von

bestehenden Gebäuden in Altanlagen eingesetzt, wenn

höherere Systemtemperaturen benötigt

werden. |

Ein bivalenter Betrieb wird in der Regel nur in Luft-Wärmepumpenanlagen

und in Anlagen mit Trinkwassererwärmung in Mehrfamilienhäusern (60° C Wassertemperatur) eingesetzt. |

|

|

Quelle: Elcotherm AG Quelle: Elcotherm AG |

|

Bivalenzpunkt / Dimensionierungspunkt |

Bei der Auslegung

einer Luftwärmepumpe wird der Bivalenzpunkt

(Dimensionierungspunkt) festgelegt, da mit dem Absinken

der Außentemperaturen die Heizlast des Gebäudes

steigt und die Wärmepumpenleistung geringer wird. Je

nach der Heizlast des Hauses liegt dieser Punkt im Temperaturbereich

zwischen -4 °C und -8 °C. Ab dieser Temperatur ist

ein effizienter Betrieb einer Luftwärmepumpe nicht

mehr möglich. Deshalb werden solche Anlagen als bivalente

Heizung (Hybrid-Heizung)

betrieben. Hier gibt es die verschiedensten Kombinationsmöglichkeiten

(Öl, Gas, Holz, Solar, Geothermie, Mini-KWK). |

Unter bestimmten

Bedingungen kann ein Heizstab die fehlende

Wärme liefern. Ob der Einsatz einer direkten Stromheizung

(Trinkwassererwärmung) sinnvoll ist, muss der Fachplaner

vor Ort nach den Gewohnheiten des Betreibers ermitteln. |

|

|

Bei einer monoenergetisch betriebenen Luft-Wasser-Wärmepumpe

wird der Heizbedarf bis zum Bivalenzpunkt gedeckt. Darunter wird eine Zusatzheizung notwendig. Hier

kann ein Heizstab oder auch ein noch vorhandener Wärmeerzeuger (Gasgerät, Ölkessel, Festbrennstoffkessel)

eingesetzt werden. Bei einem bivalenten Betrieb wird besonders bei höheren Systemtemperaturen der

Bivalenzpunkt höher angesetzt. |

Der Deckungsanteil der Wärmepumpe sollte möglichst hoch sein,

damit die Betriebskosten möglichst gering sind und die Jahresarbeitszahl möglichst

hoch ist. In der Regel sind die Anzahl der Tage mit Außentemperaturen unter -5 °C sehr gering und deshalb

wird der Bivalenzpunkt um diese Temperatur festgelegt bzw. ermittelt. So ist dann z. B. der Anteil der Zusatzheizung

bei -10 °C AT ca. 1 % und bei -16 °C ca. 4 % der gesamten Wärmemenge. |

Deckungsanteil

der Wärmepumpe ( % ) |

Klimazone

/ Auslegungstemperatur

( °C ) |

Bivalenzpunkt

/ Dimensionierungspunkt ( °C ) |

-12 |

-11 |

-10 |

-9 |

-8 |

-7 |

-6 |

-5 |

-4 |

-3 |

-2 |

-1 |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

-10 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

99 |

99 |

99 |

99 |

98 |

98 |

97 |

96 |

94 |

92 |

90 |

87 |

84 |

81 |

-12 |

100 |

100 |

100 |

99 |

99 |

99 |

99 |

98 |

98 |

97 |

96 |

95 |

93 |

90 |

88 |

86 |

83 |

80 |

77 |

-14 |

100 |

100 |

99 |

98 |

98 |

98 |

98 |

97 |

97 |

96 |

94 |

92 |

90 |

88 |

85 |

82 |

79 |

75 |

72 |

-16 |

99 |

99 |

98 |

98 |

97 |

97 |

97 |

96 |

95 |

94 |

92 |

90 |

87 |

84 |

81 |

78 |

74 |

71 |

67 |

|

Aquarea Club - Effiziente Betriebsweise - Wärmepumpen-Heizung - Manfred Adler |

Planungshilfe Wärmepumpen - Solarbayer® GmbH |

Erdwärmepumpe:

Funktion und Preise |

Dimensionierung von Wärmepumpen +

Betriebskosten für Wärmepumpen - Glen Dimplex Deutschland GmbH

Das SG Ready-Label für Wärmepumpen – das sollten Sie wissen

Arne Gonschor, wegatech greenergy GmbH |

|

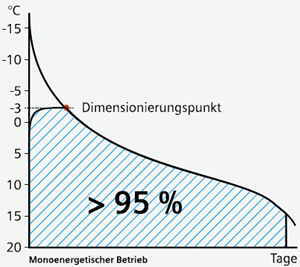

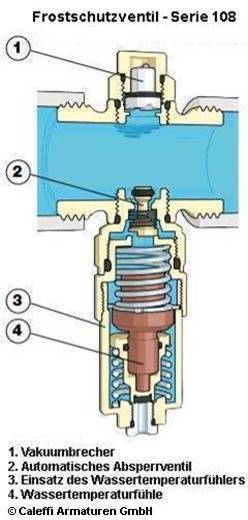

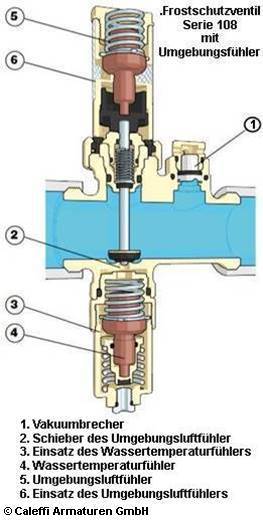

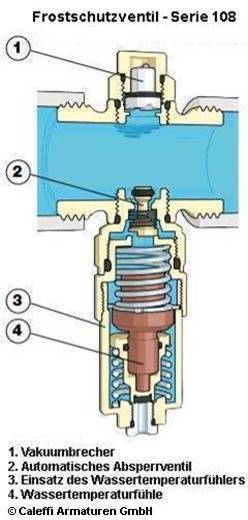

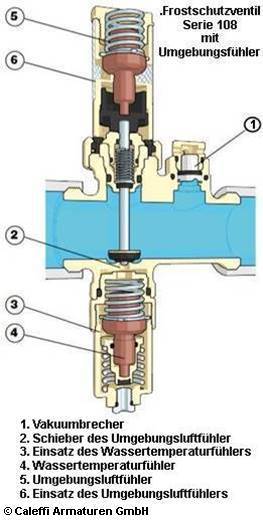

Frostschutzventil für Wärmepumpen

Wenn bei einer Monoblock-Wärmepumpen- oder Hydrosplit-Wärmepumpenanlage für den Heizkreis keine Frostfreiheit gewährleistet werden kann, entleeren Frostschutzventile die Rohrleitungen. Sofern der Wärmepumpenmanager und Heizungsumwälzpumpe betriebsbereit sind, arbeitet die Frostschutzfunktion des Wärmepumpenmanagers. Bei Außerbetriebnahme oder Stromausfall ist die Anlage zu entleeren und gegebenenfalls auszublasen, denn der Betrieb mit einem Frostschutzmittel (in der gesamten Anlage oder durch einen Trenntauscher mit zusätzlicher Umwälzpumpe) würde die Effizienz verringern. |

.Frostschutzventil - Serie 108

Quelle: Caleffi Armaturen GmbH

|

|

Das Frostschutzventil ermöglicht das Ablassen der Flüssigkeit im Kreislauf, wenn die Durchschnittstemperatur im Kreislauf 3 °C erreicht. Dadurch wird die Bildung von Eis im Kreislauf einer Anlage, im Allgemeinen einer Wärmepumpenanlage, verhindert, wodurch mögliche Schäden an der Anlage und den Leitungen vermieden werden.

Bei der Version mit Umgebungsluftfühler kann die Anlage auch bei Wassertemperaturen von ca. 3 °C im Kühlmodus betrieben werden. Unter solchen Bedingungen verhindert der Eingriff des Luftfühlers das Ablassen von Wasser.

Die Frostschutzventile arbeitet mechanisch. Wenn die Wärmepumpe keine Sicherheitseinrichtungen hat, um Schäden bei einer Entleerung sicherzustellen, muss beim Einsatz der Frostschutzventile ein elektronischer Drucksensor in die Anlage integriert werden, der im Notfall die Wärmepumpe abschaltet, bzw. den Start einer entleerten Anlage verhindert. |

|

|

| Die Ventile sind im Freien und im kälteren Abschnitt der Anlage sowie immer möglichst weit weg von beeinträchtigenden Wärmequellen zu installieren und vor Regen, Schnee sowie direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Sie dürfen nur senkrecht und mit dem Abflussweg nach unten installiert werden, wobei die Rohrleitungen auf beiden Seiten mit Gefälle zu den Ventilen zu verlegen sind. Außerdem ist ein Bodenabstand von mindestens 15 cm einzuhalten, damit das Ablaufen des Wassers aus dem Ventil nicht durch Eis behindert werden kann. |

|

|

|

Frostschutzventil - Serie 108

Caleffi Armaturen GmbH

Frostschutzventil - Montageanleitung

AFRISO-EURO-INDEX GmbH

Frostschutzventil für Monoblock Wärmepumpen

Giacomini GmbH

|

|

Aquarea Club - Effiziente Betriebsweise - Wärmepumpen-Heizung - Manfred Adler

Wärmepumpen Verbrauchsübersicht |

|

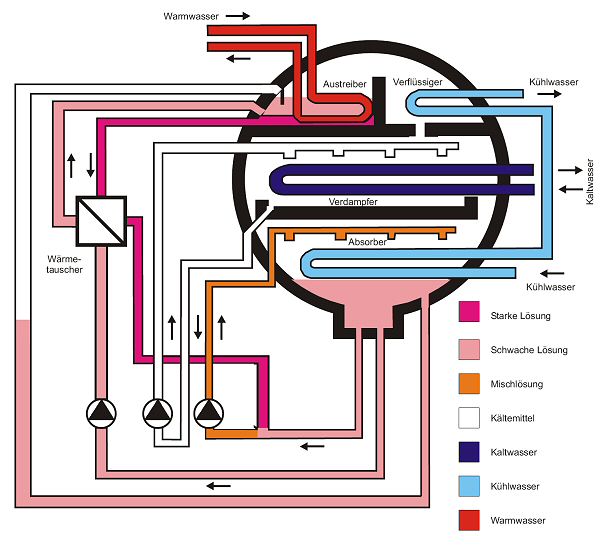

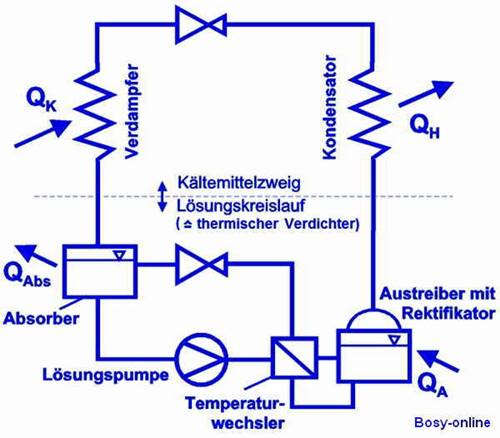

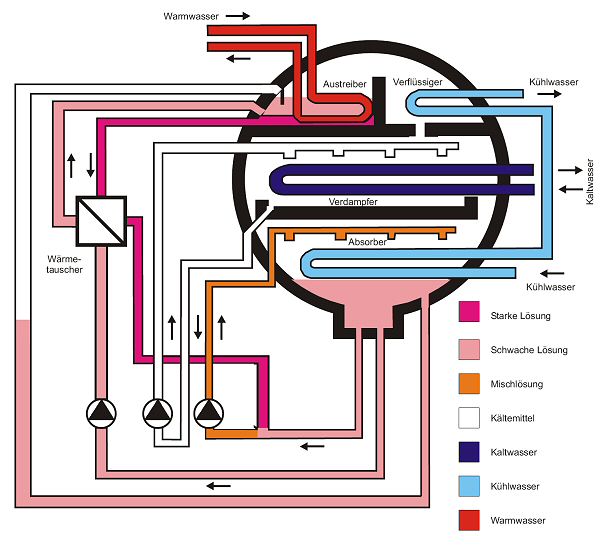

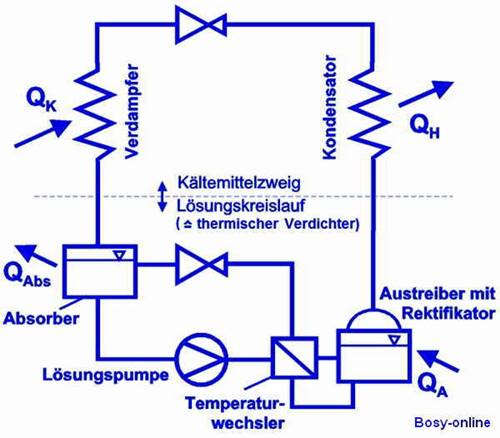

Absorptionswärmepumpe |

Die Absorptionswärmepumpe nutzt den physikalischen

Effekt der Reaktionswärme bei Mischung zweier Flüssigkeiten bzw. Gase. Sie verfügt über einen

Lösungsmittelkreis und einen Kältemittelkreis. Das Lösungsmittel wird im Kältemittel

wiederholt gelöst bzw. ausgetrieben. |

|

Ein "thermischer Kompressor" treibt die Absorptionswärmepumpe an.

Diese Wärmepumpenart wird auch als Camping- oder Appartement-Absorberkühlschrank eingesetzt. Die

Absorptionswärmepumpen haben kaum bewegliche Teile. Dadurch haben sie eine hohe Lebensdauer. Als Antriebsenergie bei

Absorptionswärmepumpen wird kein Strom, sondern Erdgas zur Erzeugung der thermischen Antriebsenergie verwendet.

Der Wärmepumpenprozess wird durch die Verbrennung auf hohem Temperaturniveau aufrechterhalten.

Das kältemittelarme Absorptionsmittel (Ammoniak/Wasser- oder Lithium/Bromid/Wasser-Gemisch) und Kältemittel

kommen im Absorber zusammen, dabei löst sich des Kältemittel im Lösungsmittel auf. Die dabei entstehende Kondensations- und

Lösungswärme wird vom Heizungswasser aufgenommen. Die mit dem Kältemittel angereicherte Lösung wird von einer kleinen

Lösungsmittelpumpe im flüssigen Zustand auf das höhere Druckniveau des Kondensators gebracht und in den Austreiber

gefördert. Hier wird die angereicherte Lösung "ausgekocht" und das Kältemittel wird wieder freigesetzt. Das Heizungswasser nimmt auch die

Kondensationswärme auf. In einem Expansionsventil wird die "arme" Lösung auf einen geringeren Druck entspannt, nimmt im Verdampfer

wieder Wärme aus der Umwelt bei einem geringeren Temperaturniveau auf und fließt erneut dem Absorber zurück.

Als Kältemittel werden Ammoniak (R 717) und Lithium/Bromid verwendet: Da Ammoniak

toxisch wirkt, sind besondere Sicherheitsanforderungen an den Wärmepumpenaufstellraum und an die Sicherheitsvorkehrungen während des

Betriebes und für Wartungsarbeiten gestellt. Es sind die UVV VBG 20 sowie DIN 8901, Ausgabe Februar 2002, DIN 8975 T1-T8, Ausgabe Februar 1989, EN 378, Ausgabe September

2000 zu beachten.

Das Verhältnis aus der abgegebenen Nutzwärmeleistung für die Heizung und Trinkwassererwämung zur Brennerbelastung

des Austreibers (Gasverbrauch) wird bei Absorptionswärmepumpen als Heizzahl bezeichnet. Bei den Gas-Absorptionswärmepumpen ist eine

Abgaskondensation möglich, so wie es von Brennwertgeräten bekannt ist.

Absorptionskühlschrank

Der Camping- oder Appartement-Absorberkühlschrank arbeitet mit einem Kältemittel

(Ammoniak - NH3) nach dem Absorptionsprinzip.

Das Kältemittel gelangt in einem Verdampfer. Dort verdampft das Kältemittel und entzieht dem Raum (Kühlschrank) Wärme,

die über das Ammoniakgas in den Absorber geleitet wird. Im Absorber befindet sich Wasser, welches das gasförmige Ammoniak aufnimmt (Absorption).

Das ammoniakhaltige Wasser wird nun in den Kocher geleitet, wo es mit Hilfe einer elektrischen Heizung erhitzt wird. Dadurch wird der

Druck erhöht und das Ammoniak wird als Dampf freigesetzt, der dann in den Kondensator weiter geleitet wird. Das nun ammoniakfreie Wasser fließt durch einen Nebenkreislauf in den

Absorber zurück. In dem Kondensator gibt das Gas seine Wärme an die Umgebung ab. Dies geschieht über die Lamellen des Kondensators hinter dem Gerät. Daraufhin verflüssigt sich das

Ammoniak und es gelangt anschließend wieder in den Verdampfer und der Kreislauf beginnt von vorne.

Der Absorberkühlschrank arbeitet geräuschlos und kann mit unterschiedlichen Energiearten betreiben werden,

so z. B. mit 230 V Gleich- oder Wechselspannung, 12 V Gleichspannung, mit dem Kfz-Bordnetz oder Propangas. |

So funktioniert der Absorberkühlschrank im Caravan

Caravaning.de - Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG |

Schema-IcyBall

IcyBall

Quelle: Crosley

|

|

Die Grundlage eines Absorptionskühlschranks wurde mit der Erfindung

von Ferdinand Carré, der 1859 das Patent auf die Ammoniak-Absorptionsmaschine anmeldete, gelegt. Diese Technik

wurde 1927 durch ein Patent des IcyBalls von David Forbes Keith anmeldet.

Der Crosley Icyball hat keine beweglichen

Teile und arbeitet nicht ununterbrochen, sondern muss manuell betrieben werden.

Bei diesem System wird Wärme aus einem Raum in einen anderen Raum mit der Hilfe eines Wasser/Ammoniak-Gemisch

als Kältemittel transportiert. Das Gerät besteht aus zwei Metallkugeln. Einer heißen (warmen) Kugel, mit Wasser

und eine kalte Kugel mit flüssigem Ammoniak. Diese sind durch ein umgekehrtes U-Rohr verbunden. So kann sich das

Ammoniakgas in beiden Richtungen bewegen. Die kalte Kugel hat eine Öffnung, in die eine Eiswürfelschale platziert werden kann, was als

"Gefrierfach" bezeichnet werden kann. |

Crosley Icyball - knowledger.de

Einstein Kühlschrank - knowledger.de |

|

|

DIN EN 378-1:2017-03 - Kälteanlagen und Wärmepumpen -

Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen |

|

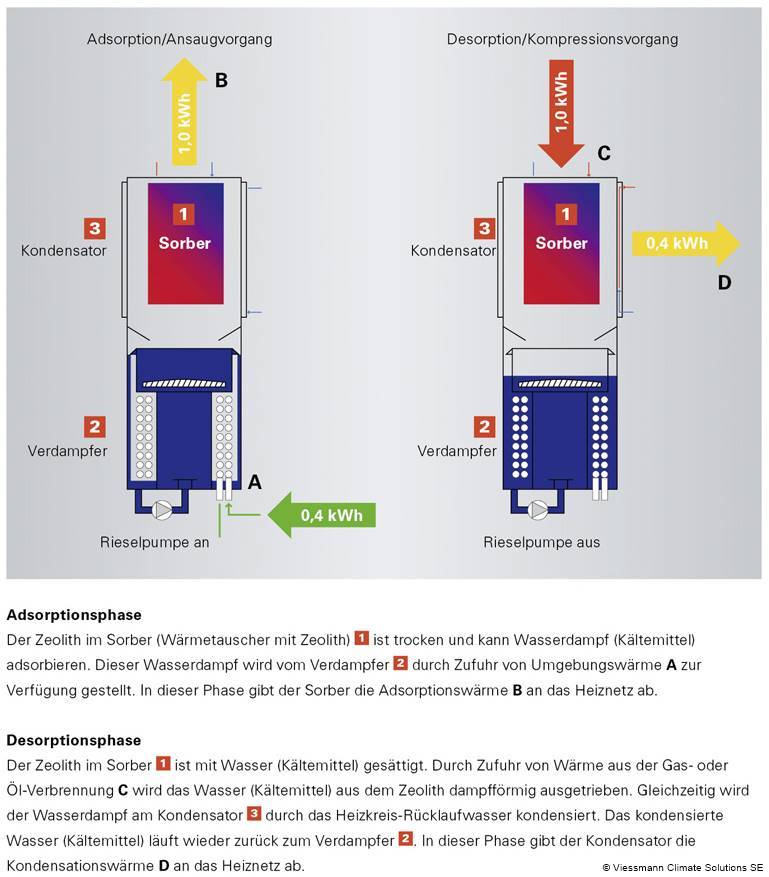

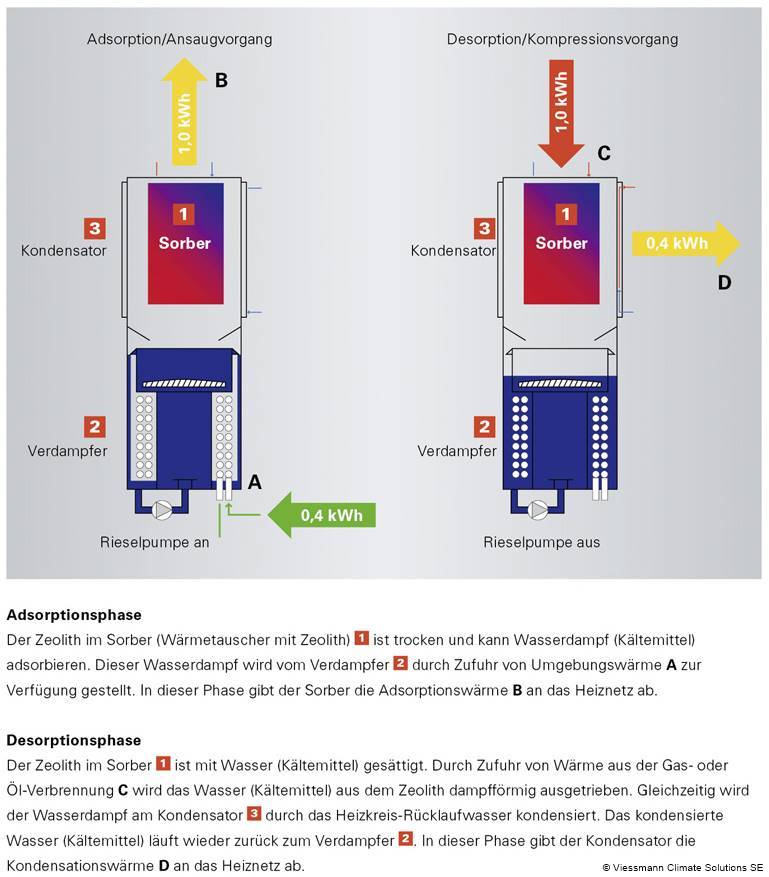

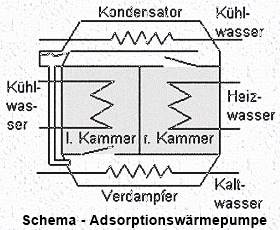

Adsorptionswärmepumpe |

|

Die Adsorptionswärmepumpe bzw. Adsorptionskältemaschine arbeitet mit einem festen

Lösungsmittel, dem "Adsorbens", an dem das Kältemittel ad- bzw. desorbiert

wird. Dem Prozess wird Wärme bei der Desorption zugeführt und bei der Adsorption entnommen. Da das Adsorbens

nicht in einem Kreislauf umgewälzt werden kann, kann der Prozess nur diskontinuierlich ablaufen, indem zwischen Ad- und Desorption

zyklisch gewechselt wird. |

|

Bei einer Adsorptionswärmepumpe oder Adsorptionskältemaschine ad- bzw.

desorbiert das Kältemittel an einem festen Lösungsmittel (Adsorbens). Dabei wird Wärme bei der

Desorption zugeführt und bei der Adsorption entnommen. Das Adsorbens kann im Kreislauf nicht umgewälzt werden, deshalb

kann der Prozess nur mit Unterbrechungen ablaufen, es wird ständig zwischen Ad- und Desorption gewechselt. |

|

Adsorptionskältemaschine

Quelle: Nishiyodo Mfg

|

|

Die Adsorptionswärmepumpe besteht aus einem unter Vakuum stehenden

Behälter, der in vier untereinander verbundene Kammern unterteilt ist:

• der Verdampfer

• der Austreiber

• der Sammler

• der Verflüssiger

Im Verdampfer verdampft Wasser bei niedriger Temperatur im Vakuum. Dem Kaltwasser wird die

benötigte Verdampfungswärme entzogen und kühlt damit ab. Der Wasserdampf wird im Sammler aufgenommen. Dabei wird

Adsorptionswärme frei, die zum Heizen genutzt wird. Gleichzeitig zu dem Ablauf wird im Austreiber Wasserdampf ausgetrieben. Dieser Wasserdampf

wird dann im Kondensator mit Hilfe von Heizungswasser kondensiert und steht zur erneuten Verdampfung zur Verfügung. Bei diesem Kreislaufprozess

werden der Austreiber und der Sammler wechselweise in ihrer Funktion betrieben. So kann die Anlage dauerhaft arbeiten. |

|

|

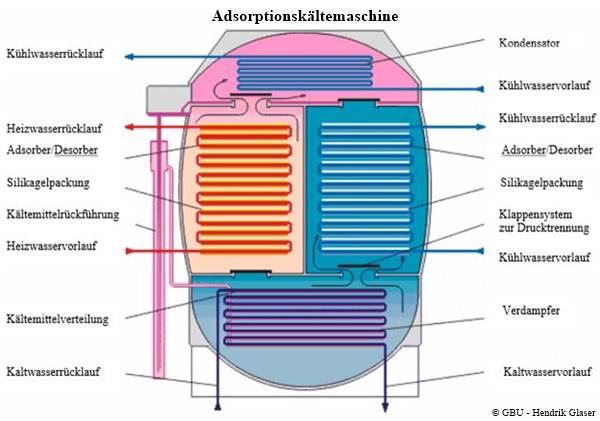

Funktionsprinzip einer Adsorptionskältemaschine

Eine Adsorptionskältemaschine besteht aus zwei mit Sorptionsmittel (Zeolithe, Silikagel, Aktivkohle) gefüllten

Arbeitskammern, einem Kondensator und einem Verdampfer. Als Sorptionsmittel wird Silicagel und als Kältemittel

Wasser eingesetzt. Der Prozeß arbeitet mit Unterbrechungen und geschlossen.

Ein Arbeitszeitraum hat folgende Arbeitstakte:

1. Das an das Silicagel angelagerte Wasser wird im Wärmeübertrager unter Wärmezufuhr ausgetrieben.

2. Das Wasser wird im Kondensator verflüssigt und Wärme an das Kühlwasser abgeführt.

3. Das Kondensat wird in den Verdampfer eingesprüht und bei starkem Unterdruck verdampft. Dabei wird Wärme aus dem Kaltwasser entnommen und dieses

dabei auf die für die Anlage erforderliche Temperatur abgekühlt.

4. Im Wärmeübertrager wird der Wasserdampf adsorbiert und die entstehende Wärme an das Kühlwasser abgeführt.

Durch einfaches Umkehren des Heiz- und Kühlwasserkreislaufs zwischen den Wärmeübertragern werden

die Funktionen Austreiber und Adsorber am Ende eines Arbeitszeitraumes vertauscht und der Prozess beginnt von neuem. Im Auslegungszustand

dauert ein Arbeitszeitraum 400 Sekunden.

Zwischen zwei Arbeitszeiträumen liegt noch eine Umschaltphase von 20 Sekunden, so dass der Gesamtzeitraum sieben

Minuten dauert. Während der Umschaltphase werden beide Kammmern in Reihe durchströmt, so dass auch noch Wärme zurückgewonnen wird.

Im Normalfall wird hierbei nur die sensible Wärme für die Kammeraufheizung zurückgewonnen. Wenn jedoch nur ein geringer Temperaturhub

erforderlich ist, beginnt die Adsorption bereits in der Umschaltphase, so daß nicht nur sensible Wärme, sondern auch Adsorptionsenthalpie zurückgewonnen werden kann. |

|

|

![]() Gesetz zur Energiewende und zum Klimaschutz in Schleswig-Holstein

Gesetz zur Energiewende und zum Klimaschutz in Schleswig-Holstein![]()