|

|

|

Kompressor-Wärmepumpe |

|

Sorptions-Wärmepumpe |

|

|

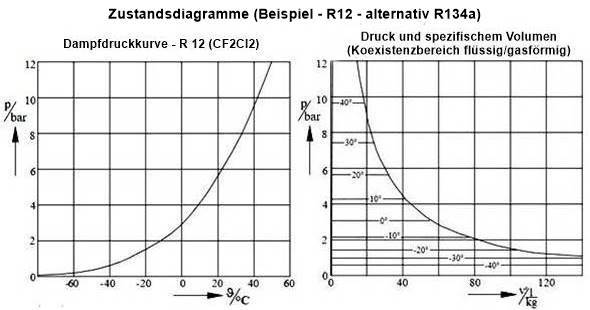

Die Kompressionswärmepumpe nutzt den physikalischen

Effekt der Verdampfungswärme. Hier zirkuliert ein Kältemittel

in einem Kreislauf. Das Kältemittel wird durch einen Kompressor angetrieben und ändert dabei abwechselnd seinen Aggregatzustände

von flüssig-gasförmig und gasförmig-flüssig. |

Prinzip - Luft-Wasser-Wärmepumpe

Quelle:

OCHSNER Wärmepumpen GmbH

|

In Ein- und Zweifamilienhäusern werden meistens

Kompressionswärmepumpen mit elektromotorischem Antrieb eingebaut.

Sie arbeiten alle nach dem Prinzip, dass aus der Umgebungswärme (Luft, Sole) auf

niedrigem Temperaturniveau im Wärmetauscher (Verdampfer) aufgenommen wird. Dieser wird von einem

Kältemittel durchströmt, welches bereits bei niedrigen Temperaturen verdampft. Ein Kompressor komprimiert den

Kältemitteldampf, wodurch dieser auf ein höheres Temperaturniveau gebracht wird (ähnlich der Erwärmung einer

Luftpumpe). Der Kompressor benötigt Antriebsenergie in Form von elektrischem Strom, Gas oder Dieselkraftstoff.

In einem zweiten Wärmetauscher (Kondensator), gibt der nun heiße Kältemitteldampf Wärme an die

Heizung oder an die Trinkwassererwärmung ab. Die Abkühlung führt zum Kondensieren des

Kältemitteldampfes. In einem Expansionsventil wird das noch unter Druck stehende Kältemittel entspannt, wobei es

wieder abkühlt. Der Kreislauf beginnt jetzt von neuem.

Bei diesem Prozess (Kältekreislauf) werden in Abhängigkeit von Wärmequelle und

Wärmeverteilsystem Jahresarbeitszahlen von 3 bis 5 erreicht, d. h. nur 1/3 bis 1/5 der gewonnenen

Wärme muss als Antriebsenergie bereitgestellt werden, 2/3 bis 4/5 werden aus der Umgebungswärme aufgenommen.

Die Kältemittel sind heute ausschließlich FCKW-freie Kältemittel.

Zum Einsatz kommen R410a, R134a, R407c, usw. und Propan (R290).

Kompressionswärmepumpen erreichen aufgrund der eingesetzten Kältemittel maximale

Heizwassertemperaturen von ca. 55 °C (Höhere Temperaturen, speziell zur Trinkwarmwasserbereitung, sind mit

R134a und R290 erreichbar). Bei dem Heizbetrieb sollten 35 °C möglichst nicht überschritten

werden, was Niedertemperaturheizsysteme (Fußboden-, Wand- und/oder Deckenheizungen) voraussetzt. |

In Ein- und Zweifamilienhäusern werden meistens Kompressionswärmepumpen mit elektromotorischem Antrieb eingebaut.

Sie arbeiten alle nach dem Prinzip, dass aus der Umgebungswärme (Luft, Sole) auf niedrigem Temperaturniveau im Wärmetauscher (Verdampfer) aufgenommen wird. Dieser wird von einem Kältemittel durchströmt, welches bereits bei niedrigen Temperaturen verdampft. Ein Kompressor komprimiert den Kältemitteldampf, wodurch dieser auf ein höheres Temperaturniveau gebracht wird (ähnlich der Erwärmung einer

Luftpumpe). Der Kompressor benötigt Antriebsenergie in Form von elektrischem Strom, Gas oder Dieselkraftstoff.

In einem zweiten Wärmetauscher (Kondensator), gibt der nun heiße Kältemitteldampf Wärme an die Heizung oder an die Trinkwassererwärmung ab. Die Abkühlung führt zum Kondensieren des

Kältemitteldampfes. In einem Expansionsventil wird das noch unter Druck stehende Kältemittel entspannt, wobei es

wieder abkühlt. Der Kreislauf beginnt jetzt von neuem.

Bei diesem Prozess (Kältekreislauf) werden in Abhängigkeit von Wärmequelle und

Wärmeverteilsystem Jahresarbeitszahlen von 3 bis 5 erreicht, d. h. nur 1/3 bis 1/5 der gewonnenen

Wärme muss als Antriebsenergie bereitgestellt werden, 2/3 bis 4/5 werden aus der Umgebungswärme aufgenommen.

|

| Bewertung_von_Wärmepumpen

Heizkosten mit flexiblen Stromtarifen optimieren

David Grenda, GIEDORF UG |

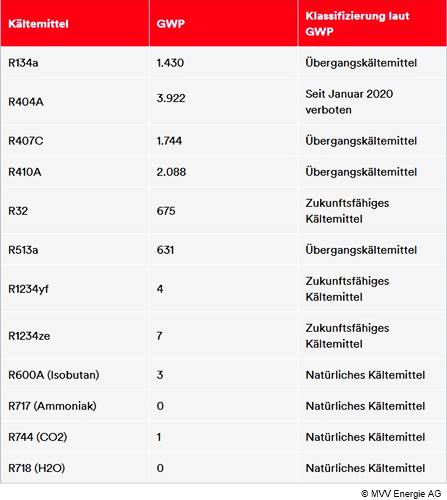

Die Kältemittel sind heute ausschließlich FCKW-freie Kältemittel.

Zum Einsatz kommen R410a, R134a, R407c, usw. und Propan (R290).

Kompressionswärmepumpen erreichen aufgrund der eingesetzten Kältemittel maximale Heizwassertemperaturen von ca. 55 °C (Höhere Temperaturen, speziell zur Trinkwarmwasserbereitung, sind mit

R134a und R290 erreichbar). Bei dem Heizbetrieb sollten 35 °C möglichst nicht überschritten werden, was Niedertemperaturheizsysteme (Fußboden-, Wand- und/oder Deckenheizungen) voraussetzt. |

Kältemittel-Verordnung: Vorschriften, Alternativen und Betreiberpflichten

- Dirk Blank, MVV Energie AG

|

Funktionsweise Wärmepumpe - Max Weishaupt GmbH

Funktionweise Wärmepumpe- Wolf GmbH

Umsteigen auf die Wärmepumpe - Leitfaden für den Fachhandwerker

VdZ – Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e.V.

Was die Installation der Wärmepumpe so komplex macht

Barbara Oberst, Steffen Range - DHZ

Jahresarbeitszahl - JAZ-Rechner

Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V. und BWP Marketing & Service GmbH

Aufstellung-Wärmepumpen |

|

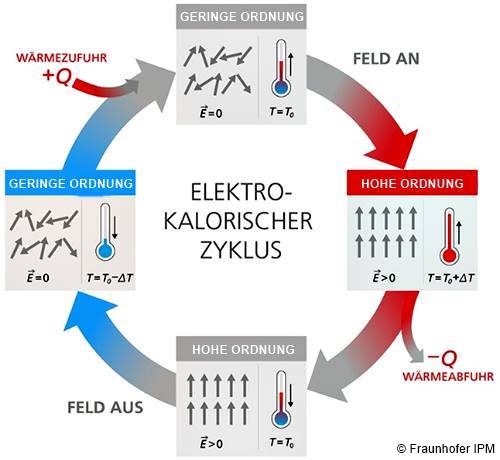

Elektrokalorische Wärmepumpe |

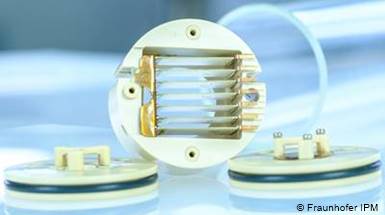

Derzeit befindet sich die vielversprechende elektrokalorische Technik im Entwicklungsstadium. So arbeiten Forscher verschiedener Fraunhofer-Institute an Demonstratoren mit geringer Leistung, die bereits einen Temperaturhub von 30 Kelvin realisieren sollen. Die Zusammenarbeit läuft dabei im Forschungsprojekt elektrokalorische Wärmepumpen ("ElKaWe").

Die größten Unterschiede zu herkömmlichen Wärmepumpen bestehen darin, dass zum Betrieb der elektrokalorischen Wärmepumpen keine Kältemittel und keine Verdichter erforderlich sind. |

. .

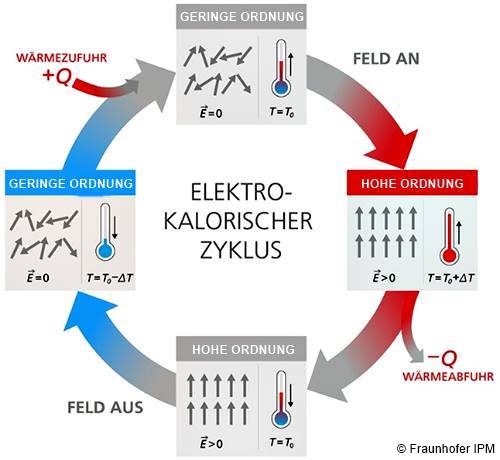

Kalorik + Kreisprozess = Wärmepumpe:

Elektrokalorisches Material erwärmt sich beim Anlegen eines elektrischen Feldes. Führt man die Wärme an die Umgebung ab und entfernt dann das Feld, kühlt das Material ab; es kann nun Wärme aufnehmen. Zyklisch aufgebaut lässt sich der elektrokalorische Effekt für den Aufbau einer Wärmepumpe oder eines Kühlsystems nutzen.

Quelle: Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik IPM

|

Konventionelle Wärmepumpen übertragen thermische Energie aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser auf ein spezielles Kältemittel. Dieses verdampft. Es wird verdichtet, erhitzt, gibt Wärme ab und entspannt sich anschließend, um den Kreislauf zu schließen. Elektrokalorische Wärmepumpen funktionieren ähnlich, kommen allerdings ohne Kältemittel und Verdichter aus. Möglich ist das durch spezielle Materialien (Keramik oder bestimmte Kunststoffe). Beaufschlagen Anlagen diese mit einem elektrischen Feld, steigt die Temperatur der Materialien an. Geht das elektrische Feld zurück, kühlen sich die Stoffe wieder ab.

|

. .

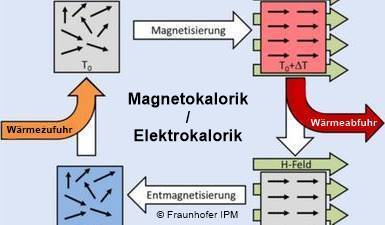

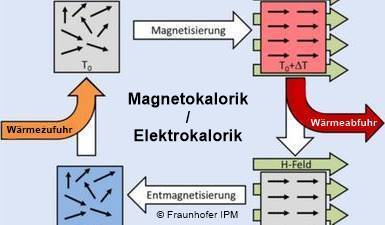

Magnetokalorik funktioniert genauso wie Elektrokalorik –

nur mit magnetischem statt elektrischem Feld.

Quelle: Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik IPM

.

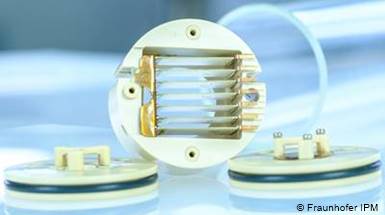

Elektrokalorisches Segment:

Wärmepumpen auf Basis elektrokalorischer Materialien könnten in Zukunft eine umweltfreundlichere und effizientere Lösung zum Heizen und Kühlen sein. Im Projekt wurden drei Demonstratorsysteme mit bis zu vier Segmenten aufgebaut.

Quelle: Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik IPM

|

|

Ein elektrisches Feld führt dazu, dass sich die normalerweise ungeordneten magnetischen Momente im Material parallel ausrichten. Sie verlieren dadurch an Entropie, die das Kristallgitter im Material aufnimmt. Es beginnt zu schwingen und das Material erwärmt sich.

Funktionsweise einer elektrokalorischen Wärmepumpe in vier Schritten:

Schritt 1 – Elektrokalorisches Material nimmt Wärme auf: Im ersten Schritt geht Wärme aus einer Umweltquelle wie der Erde, der Luft oder dem Grundwasser auf das spezielle Material über.

Schritt 2 – Elektrisches Feld hebt Temperaturniveau an: Anschließend legt die elektrokalorische Wärmepumpe ein elektrisches Feld an. Dadurch erwärmt sich das Material auf ein zur Raumheizung nutzbares Maß.

Schritt 3 – Nutzbare Wärme geht auf das Heizsystem über: Im nächsten Schritt überträgt die Heizung Wärme auf das Heizungswasser. Das spezielle Speichermaterial kühlt sich dadurch ab.

Schritt 4 – Ohne elektrisches Feld kühlt das Material ab: Zusätzlich geht auch das elektrische Feld zurück. Das Material kühlt sich weiter ab und nimmt seinen Ausgangszustand wieder ein. Ist dieser erreicht, beginnt der Prozess von vorn.

Quelle: Alexander Rosenkranz, Viessmann Holding International GmbH |

|

Elektrokalorische Wärmepumpen haben einige Vorteile gegenüber konventionellen Wärmepumpen. So bestehen sie zum Beispiel aus weniger beweglichen Teilen, was die Anfälligkeit und den Wartungsaufwand reduziert. Die Anlagen arbeiten ohne Verdichter besonders leise und stellen ohne Kältemittel eine deutlich geringere Gefahr für die Umwelt dar.

Ein weiterer Vorteil liegt in der Effizienz, die wesentlich höher sein soll als bei einer heute üblichen Wärmepumpe mit elektrischem Kompressor. Experten gehen sogar davon aus, dass die Wärmeerzeuger 85 Prozent des idealen Carnot-Wirkungsgrades erreichen. Konventionelle Wärmepumpenheizungen kommen bedingt durch Ihre Funktion hier auf etwa 50 Prozent.

Elektrokalorische Wärmepumpen erreichen höhere COPs und könnten bei gleicher Einbausituation geringere Heizkosten verursachen.

Vorteile:

• Höhere Effizienz als übliche Wärmepumpenlösungen

• Besonders leiser Betrieb, da kein Verdichter erforderlich ist

• Geringe Umweltgefahr, da kein Kältemittel erforderlich ist

• Zuverlässiger Betrieb mit weniger beweglichen Teilen

• Geringerer Wartungsaufwand durch einfacheren Aufbau

Zum Einsatz komme die Technik dabei grundsätzlich überall dort, wo Wärmepumpen und Klimaanlagen auch heute im Einsatz sind. Also bei der Beheizung und Kühlung von Gebäuden, Räumen, Behältern oder Fahrzeugen.

Die Forscher gehen also davon aus, dass die besondere Technik heute verfügbare Heizlösungen einmal komplett ersetzen kann. Bis die elektrokalorische Wärmepumpe Marktreife erlangt, wird es allerdings noch einige Jahre dauern. |

Wärmepumpen ohne Kompressoren

bauen aktuell - WIN-Verlag GmbH & Co. KG

Elektrokalorische Wärmepumpe:

Das Effizienz-Wunder für normale Haushalte?

Christopher Grobe, Enpal B.V.

Elektrokalorische Wärmepumpe: Heizlösung der Zukunft?

Alexander Rosenkranz, Viessmann Holding International GmbH

Wärmepumpen ohne Kompressoren:

Fraunhofer erzielt Fortschritte in der Elektrokalorik

Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik IPM

Leitprojekt ElKaWe (abgeschlossen)

Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik IPM |

|

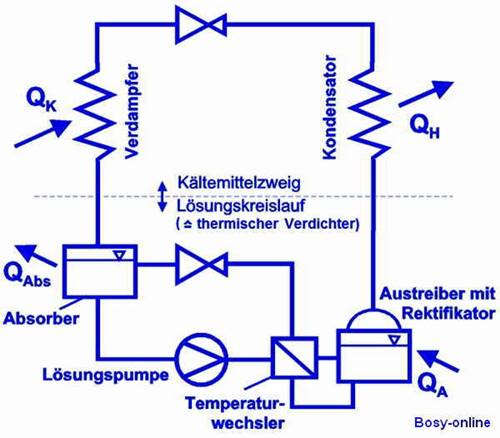

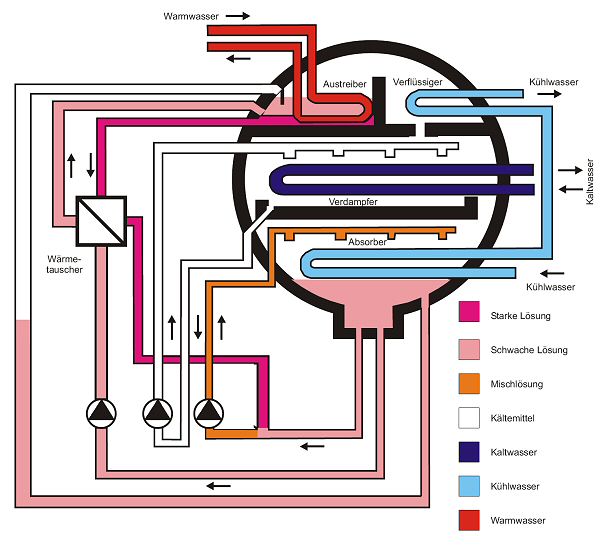

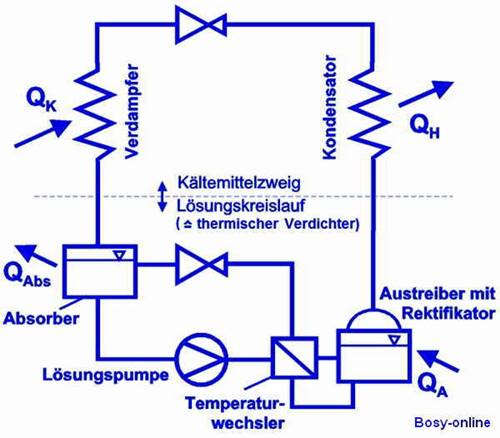

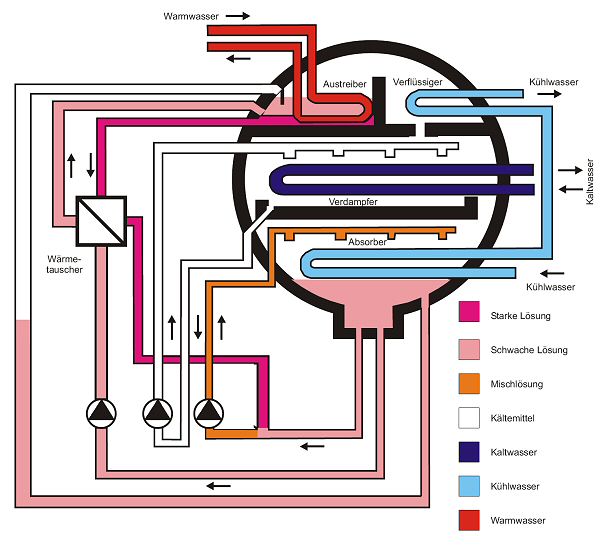

Absorptionswärmepumpe |

Die Absorptionswärmepumpe nutzt den physikalischen

Effekt der Reaktionswärme bei Mischung zweier Flüssigkeiten bzw. Gase. Sie verfügt über einen

Lösungsmittelkreis und einen Kältemittelkreis. Das Lösungsmittel wird im Kältemittel

wiederholt gelöst bzw. ausgetrieben. |

|

Ein "thermischer Kompressor" treibt die Absorptionswärmepumpe an.

Diese Wärmepumpenart wird auch als Camping- oder Appartement-Absorberkühlschrank eingesetzt. Die

Absorptionswärmepumpen haben kaum bewegliche Teile. Dadurch haben sie eine hohe Lebensdauer. Als Antriebsenergie bei

Absorptionswärmepumpen wird kein Strom, sondern Erdgas zur Erzeugung der thermischen Antriebsenergie verwendet.

Der Wärmepumpenprozess wird durch die Verbrennung auf hohem Temperaturniveau aufrechterhalten.

Das kältemittelarme Absorptionsmittel (Ammoniak/Wasser- oder Lithium/Bromid/Wasser-Gemisch) und Kältemittel

kommen im Absorber zusammen, dabei löst sich des Kältemittel im Lösungsmittel auf. Die dabei entstehende Kondensations- und

Lösungswärme wird vom Heizungswasser aufgenommen. Die mit dem Kältemittel angereicherte Lösung wird von einer kleinen

Lösungsmittelpumpe im flüssigen Zustand auf das höhere Druckniveau des Kondensators gebracht und in den Austreiber

gefördert. Hier wird die angereicherte Lösung "ausgekocht" und das Kältemittel wird wieder freigesetzt. Das Heizungswasser nimmt auch die

Kondensationswärme auf. In einem Expansionsventil wird die "arme" Lösung auf einen geringeren Druck entspannt, nimmt im Verdampfer

wieder Wärme aus der Umwelt bei einem geringeren Temperaturniveau auf und fließt erneut dem Absorber zurück.

Als Kältemittel werden Ammoniak (R 717) und Lithium/Bromid verwendet: Da Ammoniak

toxisch wirkt, sind besondere Sicherheitsanforderungen an den Wärmepumpenaufstellraum und an die Sicherheitsvorkehrungen während des

Betriebes und für Wartungsarbeiten gestellt. Es sind die UVV VBG 20 sowie DIN 8901, Ausgabe Februar 2002, DIN 8975 T1-T8, Ausgabe Februar 1989, EN 378, Ausgabe September

2000 zu beachten.

Das Verhältnis aus der abgegebenen Nutzwärmeleistung für die Heizung und Trinkwassererwämung zur Brennerbelastung

des Austreibers (Gasverbrauch) wird bei Absorptionswärmepumpen als Heizzahl bezeichnet. Bei den Gas-Absorptionswärmepumpen ist eine

Abgaskondensation möglich, so wie es von Brennwertgeräten bekannt ist.

Absorptionskühlschrank

Der Camping- oder Appartement-Absorberkühlschrank arbeitet mit einem Kältemittel

(Ammoniak - NH3) nach dem Absorptionsprinzip.

Das Kältemittel gelangt in einem Verdampfer. Dort verdampft das Kältemittel und entzieht dem Raum (Kühlschrank) Wärme,

die über das Ammoniakgas in den Absorber geleitet wird. Im Absorber befindet sich Wasser, welches das gasförmige Ammoniak aufnimmt (Absorption).

Das ammoniakhaltige Wasser wird nun in den Kocher geleitet, wo es mit Hilfe einer elektrischen Heizung erhitzt wird. Dadurch wird der

Druck erhöht und das Ammoniak wird als Dampf freigesetzt, der dann in den Kondensator weiter geleitet wird. Das nun ammoniakfreie Wasser fließt durch einen Nebenkreislauf in den

Absorber zurück. In dem Kondensator gibt das Gas seine Wärme an die Umgebung ab. Dies geschieht über die Lamellen des Kondensators hinter dem Gerät. Daraufhin verflüssigt sich das

Ammoniak und es gelangt anschließend wieder in den Verdampfer und der Kreislauf beginnt von vorne.

Der Absorberkühlschrank arbeitet geräuschlos und kann mit unterschiedlichen Energiearten betreiben werden,

so z. B. mit 230 V Gleich- oder Wechselspannung, 12 V Gleichspannung, mit dem Kfz-Bordnetz oder Propangas. |

So funktioniert der Absorberkühlschrank im Caravan

Caravaning.de - Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG |

Schema-IcyBall

IcyBall

Quelle: Crosley

|

|

Die Grundlage eines Absorptionskühlschranks wurde mit der Erfindung

von Ferdinand Carré, der 1859 das Patent auf die Ammoniak-Absorptionsmaschine anmeldete, gelegt. Diese Technik

wurde 1927 durch ein Patent des IcyBalls von David Forbes Keith anmeldet.

Der Crosley Icyball hat keine beweglichen

Teile und arbeitet nicht ununterbrochen, sondern muss manuell betrieben werden.

Bei diesem System wird Wärme aus einem Raum in einen anderen Raum mit der Hilfe eines Wasser/Ammoniak-Gemisch

als Kältemittel transportiert. Das Gerät besteht aus zwei Metallkugeln. Einer heißen (warmen) Kugel, mit Wasser

und eine kalte Kugel mit flüssigem Ammoniak. Diese sind durch ein umgekehrtes U-Rohr verbunden. So kann sich das

Ammoniakgas in beiden Richtungen bewegen. Die kalte Kugel hat eine Öffnung, in die eine Eiswürfelschale platziert werden kann, was als

"Gefrierfach" bezeichnet werden kann. |

Crosley Icyball - knowledger.de

Einstein Kühlschrank - knowledger.de |

|

|

DIN EN 378-1:2017-03 - Kälteanlagen und Wärmepumpen -

Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen |

|

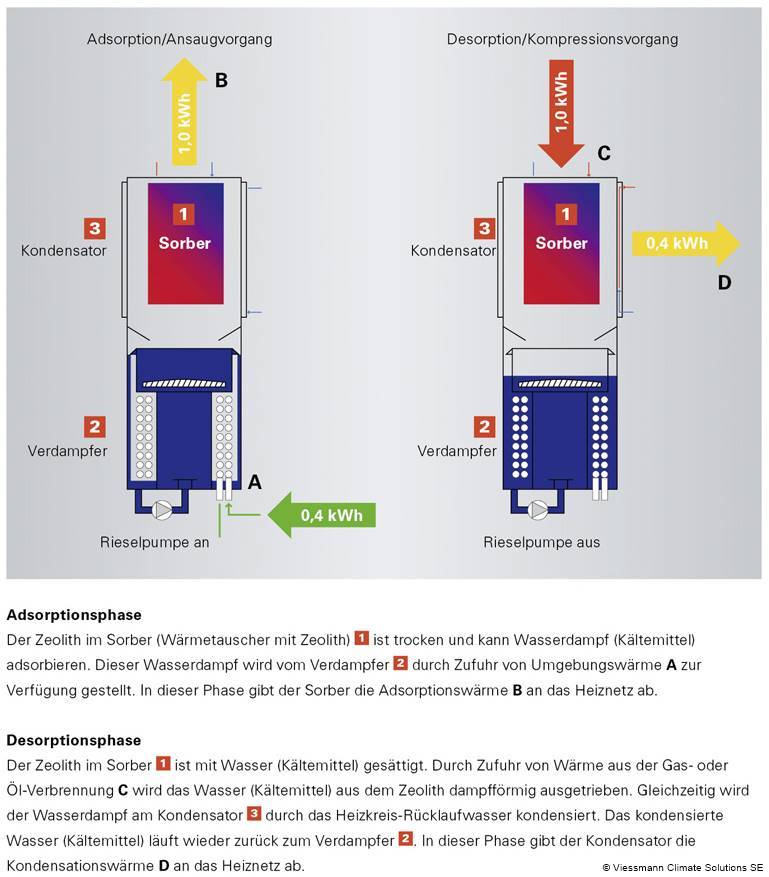

Adsorptionswärmepumpe |

|

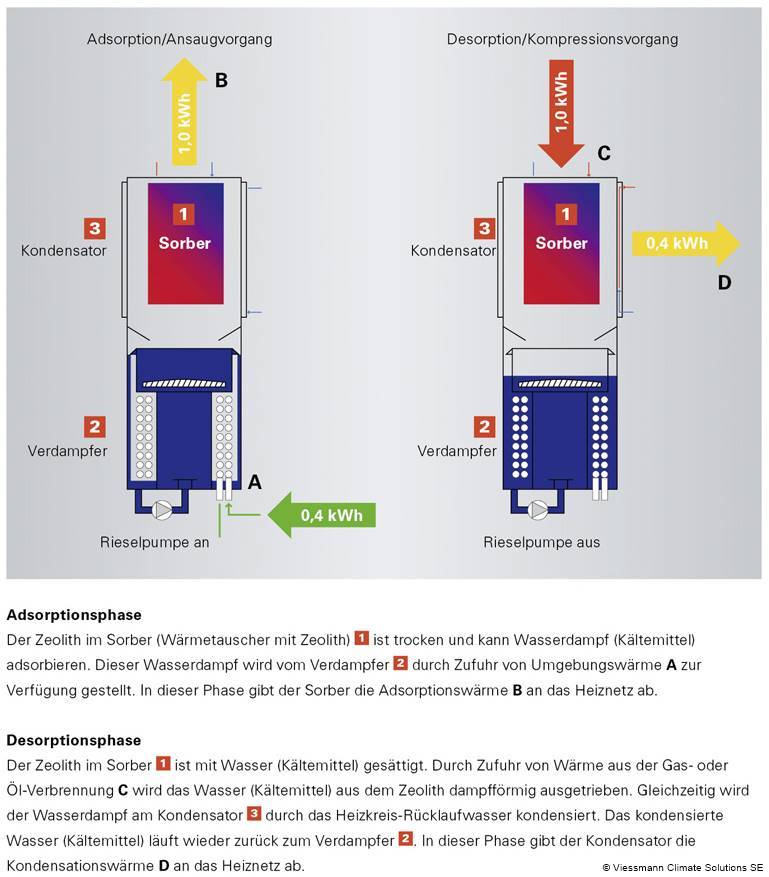

Die Adsorptionswärmepumpe bzw. Adsorptionskältemaschine arbeitet mit einem festen

Lösungsmittel, dem "Adsorbens", an dem das Kältemittel ad- bzw. desorbiert

wird. Dem Prozess wird Wärme bei der Desorption zugeführt und bei der Adsorption entnommen. Da das Adsorbens

nicht in einem Kreislauf umgewälzt werden kann, kann der Prozess nur diskontinuierlich ablaufen, indem zwischen Ad- und Desorption

zyklisch gewechselt wird. |

|

Bei einer Adsorptionswärmepumpe oder Adsorptionskältemaschine ad- bzw.

desorbiert das Kältemittel an einem festen Lösungsmittel (Adsorbens). Dabei wird Wärme bei der

Desorption zugeführt und bei der Adsorption entnommen. Das Adsorbens kann im Kreislauf nicht umgewälzt werden, deshalb

kann der Prozess nur mit Unterbrechungen ablaufen, es wird ständig zwischen Ad- und Desorption gewechselt. |

|

Adsorptionskältemaschine

Quelle: Nishiyodo Mfg

|

|

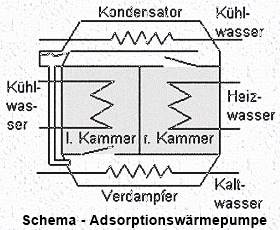

Die Adsorptionswärmepumpe besteht aus einem unter Vakuum stehenden

Behälter, der in vier untereinander verbundene Kammern unterteilt ist:

• der Verdampfer

• der Austreiber

• der Sammler

• der Verflüssiger

Im Verdampfer verdampft Wasser bei niedriger Temperatur im Vakuum. Dem Kaltwasser wird die

benötigte Verdampfungswärme entzogen und kühlt damit ab. Der Wasserdampf wird im Sammler aufgenommen. Dabei wird

Adsorptionswärme frei, die zum Heizen genutzt wird. Gleichzeitig zu dem Ablauf wird im Austreiber Wasserdampf ausgetrieben. Dieser Wasserdampf

wird dann im Kondensator mit Hilfe von Heizungswasser kondensiert und steht zur erneuten Verdampfung zur Verfügung. Bei diesem Kreislaufprozess

werden der Austreiber und der Sammler wechselweise in ihrer Funktion betrieben. So kann die Anlage dauerhaft arbeiten. |

|

|

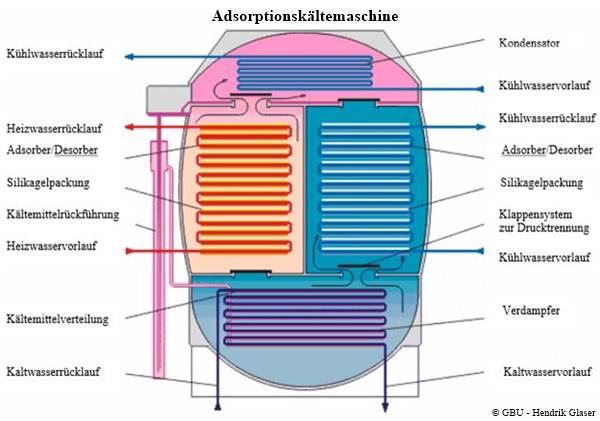

Funktionsprinzip einer Adsorptionskältemaschine

Eine Adsorptionskältemaschine besteht aus zwei mit Sorptionsmittel (Zeolithe, Silikagel, Aktivkohle) gefüllten

Arbeitskammern, einem Kondensator und einem Verdampfer. Als Sorptionsmittel wird Silicagel und als Kältemittel

Wasser eingesetzt. Der Prozeß arbeitet mit Unterbrechungen und geschlossen.

Ein Arbeitszeitraum hat folgende Arbeitstakte:

1. Das an das Silicagel angelagerte Wasser wird im Wärmeübertrager unter Wärmezufuhr ausgetrieben.

2. Das Wasser wird im Kondensator verflüssigt und Wärme an das Kühlwasser abgeführt.

3. Das Kondensat wird in den Verdampfer eingesprüht und bei starkem Unterdruck verdampft. Dabei wird Wärme aus dem Kaltwasser entnommen und dieses

dabei auf die für die Anlage erforderliche Temperatur abgekühlt.

4. Im Wärmeübertrager wird der Wasserdampf adsorbiert und die entstehende Wärme an das Kühlwasser abgeführt.

Durch einfaches Umkehren des Heiz- und Kühlwasserkreislaufs zwischen den Wärmeübertragern werden

die Funktionen Austreiber und Adsorber am Ende eines Arbeitszeitraumes vertauscht und der Prozess beginnt von neuem. Im Auslegungszustand

dauert ein Arbeitszeitraum 400 Sekunden.

Zwischen zwei Arbeitszeiträumen liegt noch eine Umschaltphase von 20 Sekunden, so dass der Gesamtzeitraum sieben

Minuten dauert. Während der Umschaltphase werden beide Kammmern in Reihe durchströmt, so dass auch noch Wärme zurückgewonnen wird.

Im Normalfall wird hierbei nur die sensible Wärme für die Kammeraufheizung zurückgewonnen. Wenn jedoch nur ein geringer Temperaturhub

erforderlich ist, beginnt die Adsorption bereits in der Umschaltphase, so daß nicht nur sensible Wärme, sondern auch Adsorptionsenthalpie zurückgewonnen werden kann. |

|

|

|

.

.