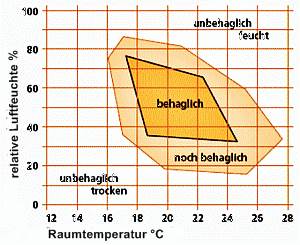

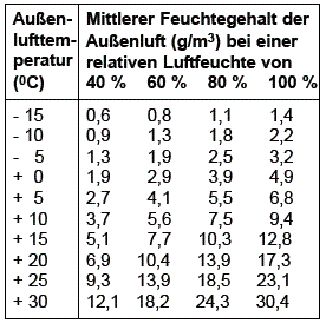

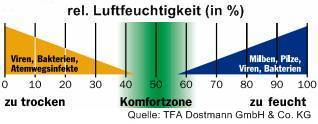

Die relative Feuchte (r.F.) gibt das Verhältnis der absoluten Feuchte zur maximal möglichen Aufnahmemenge an. Gemessen wird die relative Luftfeuchte mit einem Hygrometer oder Hygrotemperaturmessgerät, das mit einer Skala von 0 % (vollkommen trockene Luft) bis 100 % (vollkommen gesättigte Luft, wie Nebel, Wolken oder Dampfbad) versehen ist. Der physiologische Behaglichkeitsbereich liegt im Bereich von 40 - 65 % r.F. Da warme Luft die Eigenschaft besitzt, mehr Wasserdampf aufzunehmen als kalte Luft, empfindet der Mensch im Winter die Luft als zu trocken, im Sommer als schwül.

| Bei einer Temperatur von... |

- 5 °C |

0 °C |

10 °C |

15 °C |

20 °C |

25 °C |

30 °C |

35 °C |

| ...beträgt die Sättigungsmenge des Wasserdampfes... |

3,2 g/m³ |

4,8 g/m³ |

9,4 g/m³ |

12,8 g/m³ |

17,5 g/m³ |

23,0 g/m³ |

30,3 g/m³ |

39,5 g/m³ |

|

Parameter der Behaglichkeit |

|

| Lufttemperatur... |

27 °C |

32 °C |

35 °C |

38 °C |

41 °C |

| . |

Empfindung wie ... |

||||

| 30 % r.F. |

26 °C |

32 °C |

36 °C |

40 °C |

45 °C |

| 50 % r.F. |

27 °C |

36 °C |

42 °C |

49 °C |

54 °C |

| 60 % r.F. |

28 °C |

38 °C |

46 °C |

56 °C |

65 °C |

| 70 % r.F. |

29 °C |

41 °C |

51 °C |

62 °C |

. |

| 80 % r.F. |

30 °C |

45 °C |

58 °C |

. |

. |

| 32 °C

- 41 °C » Muskelkrämpfe oder Hitzschwäche

möglich |

|||||

In den kalten

Jahreszeiten ist es sinnvoll, ein Hygrometer oder

Hygrotemperaturmessgerät einzusetzen, um die jeweilige

relative Luftfeuchtigkeit feststellen zu können

und entsprechend zu reagieren. Ein Beispiel ist ein zu hoher Luftwechsel

durch eine

kontrollierte Wohnungslüftung (KWL) bei

niedrigen Außentemperaturen.

Eine zu niedrige relative Feuchte ist die Grundlage für

Konzentrationsmangel, Atemwegsreizungen,

Atemwegsinfekte.und Kopfschmerzen. Auch

die Staubbelastung der Raumluft nimmt bei zu niedrigen

Feuchten zu, und dieser Staub verstärkt das Trockenheitsgefühl

auf den Schleimhäuten. Bei einer relativen Luftfeuchte zwischen 20

– 35 % steigt das Risiko sich mit einem

Influenza-A-Virus anzustecken, denn die Viren haben in

zu trockener Luft eine längere Lebensdauer.

Eine zu hohe relative Feuchte ist die Grundlage für

Schimmelpilzbildung (besonders

in nichtbeheizten Räumen mit offenen Türen zu beheizten Räumen)

und den dadurch entstehenden Bauschäden. Außerdem

fühlen sich Viren, Bakterien und

Milben in einer feuchten Umgebung wohl.

........................................................

Für gewerbliche Zwecke und "Bastler" (der Trend geht immer mehr in diese Richtung) ist der Einsatz eines Datenloggers zu empfehlen, um die relative Feuchte, Raumtemperatur, Wandtemperatur und Druck über längere Zeit zu dokumentieren.

|

In den kalten Jahreszeiten ist es sinnvoll, ein Hygrometer oder Hygrotemperaturmessgerät einzusetzen, um die jeweilige relative Luftfeuchtigkeit feststellen zu können und entsprechend zu reagieren. Eine zu niedrige relative Feuchte kann gesundheitsschädlich sein. Eine zu hohe relative Feuchte ist die Grundlage für Schimmelpilzbildung und entsprechenden Bauschäden. Für gewerbliche Zwecke und "Bastler" ist der Einsatz eines Thermo-Hygrometer-Datenlogger zu empfehlen, um die relative Feuchte über längere Zeit zu dokumentieren. > mehr |

Im Gegensatz zu den relativen und absoluten Feuchtemaßen bleibt bei Volumenänderungen des betrachteten Luftpakets unverändert, solange keine Feuchte zu- oder abgeführt wird. Nimmt z. B. das Volumen des Luftpakets zu, so verteilen sich sowohl die (unveränderte) Masse der feuchten Luft als auch die (unveränderte) Masse des Wasserdampfs auf ein größeres Volumen, das Verhältnis der beiden Massen im Luftpaket zueinander bleibt aber dasselbe.

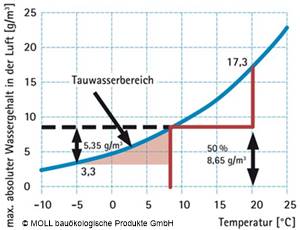

Tauwasser (Kondenswasser, Schwitzwasser) ist der Niederschlag von wasserdampfhaltiger Luft (Gas), der an einer kühlen Oberfläche von Gegenständen (z. B. Kaltwasserrohre) oder Bauteilen (z. B. Fensterscheiben, Außenwände) entsteht, wenn dort der Taupunkt unterschritten wird. Die Wasserbildung (Kondensation) auf Oberflächen in der Natur wird als Tau bezeichnet. Der Wasserdampf kann durch Wasserdampfkonvektion und Wasserdampfdiffusion transportiert werden. Dabei beträgt bei der Wasserdampfkonvektion der Dampftransport ca. das 10fache an Dampf gegenüber Wasserdampfdiffusion. Beispiel (Bild): Bei einem Innenklima von 20 °C / 50 % rel. Luftfeuchte wird der Taupunkt bei 8,7 °C erreicht. Bei -5 °C fällt Kondensat von 5,35 g/m³ Luft aus.

|

Besonders in Dachkonstruktionen (aber auch in

bzw. an Außenwänden) kann es zu Tauwasserbildung

(Taupunktunterschreitung) kommen. Dabei handelt es sich um Tauwasserausfall

im Belüftungsraum durch zu große Wasserdampfbelastung

oder/und einen zu geringen Belüftungsstrom (Primärtauwasser).

Tauwasserausfall an der Unterseite der Dachdeckung

entsteht bei der Wärmeabstrahlung der Dachoberfläche in kalten,

klaren Nächten (Sekundärtauwasser). Tauwasser an der raumzugewandten

Innenfläche der Dachkonstruktion entsteht hauptsächlich an konstruktiven

und geometrischen Wärmebrücken.

Ein innerer Tauwasserausfall entsteht durch einen gestörten Wasserdampftransport

durch die Schichtenfolge (Wand-, Deckenaufbau). Eine Primärtauwasserbildung

entsteht auch, wenn feuchte Luft aus dem Innenraum durch Fugen

und Spalten in wärmedämmenden Schichten

in den Belüftungsraum (Infiltration

– Exfiltration) gelangt und dort auskondensiert.

Deshalb muss an der Rauminnenseite eine vollflächige

luftdichte Schicht (Dampfsperre) eingebaut werden.

Nur so können Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, Frostschäden

und Korrosion verhindert werden.

Das Tauwasser kann negative aber positive

Auswirkungen haben.

Negative Auswirkungen

- Kondenswasser in Schornsteinen (Versottung)

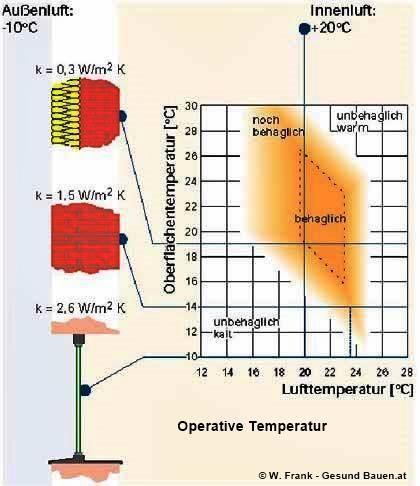

- Kondenswasser an der Innenseite oder im Bauteil von Gebäudewänden bei mangelhafter Wärmedämmung bzw. Wärmebrücken

- Kondenswasser in Klimaanlagen (Schimmelpilzbildung, Staubbindung)

- Kondenswasser am Fenster im Randbereich der Glasleiste (des Glasrandverbundes)

- Kondenswasser an Oberflächen (Metallfassaden, Rohrleitungen)

Positive Auswirkung (Nutzung)

-

Rauchgaskondensation zur Wärmerückgewinnung in Brennwertkesseln oder Luft-Abgas-Systemen

- Wärmerückgewinnung in raumlufttechnischen Anlagen (Enthalpiewärmetauscher)

- Wasser-Rückgewinnung in Wärmekraftwerken

- Tauwassergewinnung in Wüsten oder durch Tauteiche

| Um ein behagliches Raumklima zu schaffen und zu erhalten, muss die Raumtemperatur, die Reinheit der Luft und eine bestimmte relative Feuchte - also ein bestimmter Gehalt an Wasserdampf in der Luft - vorhanden sein. Eine relative Feuchte zwischen etwa 35 und 65 % wird als behaglich empfunden. Zu trockene Luft führt zu einer Austrocknung der Schleimhäute und zu erhöhter elektrostatischer Aufladung von Teilchen in der Luft. Zu hohe Luftfeuchtigkeit gibt ein Gefühl von Schwüle. Auch kann eine zu hohe Luftfeuchtigkeit dazu führen, dass sich an kälteren Flächen in der Wohnung - Fenstern, Außenwänden und an Wärmebrücken in Ecken sowie an Fugen - Tauwasser niederschlägt. Dort wird das, von der Raumluft dampfförmig getragene Wasser durch den Entzug der Kondensationswärme verflüssigt. Bildet sich Tauwasser während längerer Zeiträume, so kann es zu einer Durchfeuchtung der Gebäudehülle und damit zu Bauwerksschäden kommen. Daneben fördert eine relative Luftfeuchte von 65 bis 100 % im Grenzschichtbereich von Wänden die Bildung von Schimmelpilzen. Bauwerksschäden und die Bildung von Schimmelpilzen als Folge einer unzureichenden Feuchteabfuhr sind die häufigsten bautechnischen Probleme. Wie

kommt die Feuchte in die Raumluft? Richtig

Heizen |